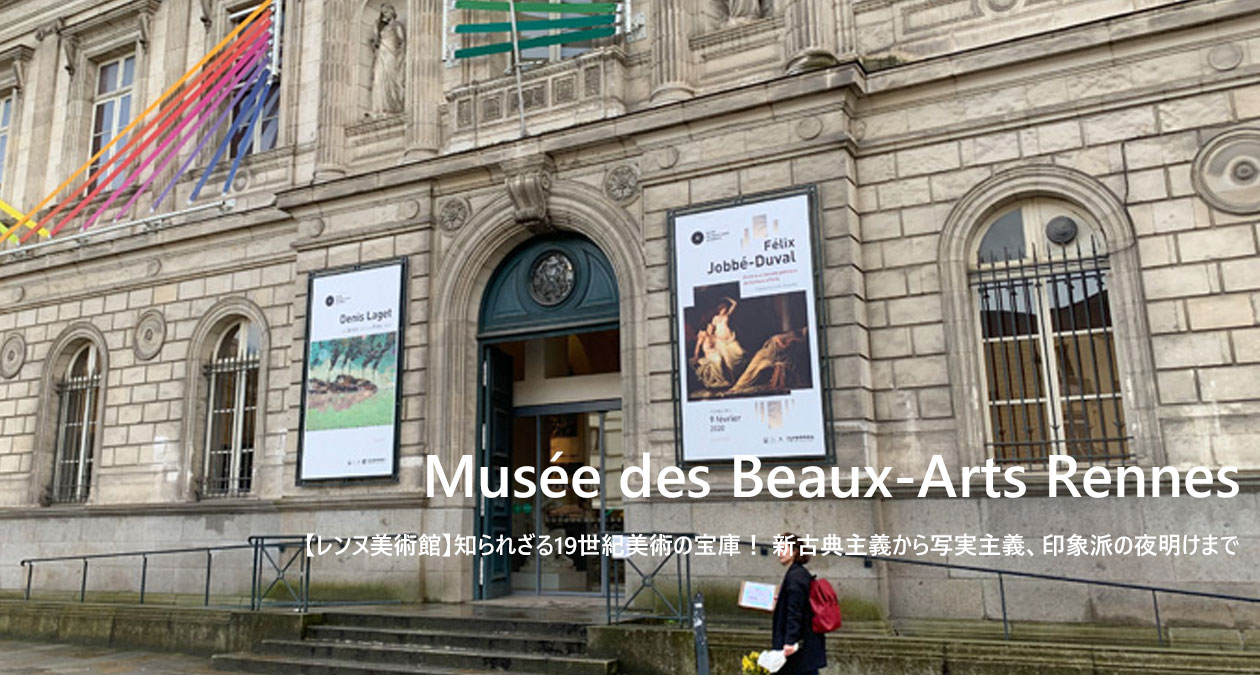

今回は、レンヌ美術館で、特に見逃せない、新古典主義から写実主義、そして印象派の夜明けへと向かう、激動の19世紀フランス美術のコレクションをご紹介させて頂きます。ジャック=ルイ・ダヴィッドのライバルであるヴァンサンの作品から、バルビゾン派のコロー、印象派の先駆者ブーダンまで、美術史の転換点を彩った傑作を厳選してご紹介します。伝統から革新へと向かう画家たちの挑戦と情熱を、一緒に紐解いていきましょう。

- Francesco Casanova (1727-1803)

- François-André Vincent (1746-1816)

- Jean-Baptiste Camille Corot (1796-1875)

- Octave Penguilly L’Haridon (1811-1870)

- Louis Devedeux (1820-1874)

- Felix Jobbé-Duval (1821-1889)

- André Charles Voillemot (1823-1893)

- Eugène Boudin (1824-1898)

- Louis-Marie Baader (1828-1920)

- Ferdinand Chaigneau (1830-1906)

- まとめ

Francesco Casanova (1727-1803)

フランチェスコ・カサノヴァは、18世紀後半にヨーロッパで活躍したイタリアの画家です。兄は、有名な冒険家で作家のジャコモ・カサノヴァです。彼はヴェネツィアで風景画家のフランチェスコ・グアルディに学び、その後パリで画業を確立しました。

Rupture d’un Pont de Bois (1775)

Rupture d’un Pont de Bois (木造橋の崩壊)は、木造の橋が崩壊し、兵士や馬、人々が濁流に飲み込まれていくという、劇的で混沌とした場面を描いています。カサノヴァが得意とした戦闘場面や災害の情景を描いた作品で、画面全体に緊迫感と悲劇的な雰囲気が満ちています。

Attaque de voleurs(1777)

Attaque de voleurs(盗賊の襲撃)は、山道で旅人たちが盗賊に襲われるという、劇的で暴力的な場面を描いています。

Scène d’ouragan

Scène d’ouragan(ハリケーンの場面)は、激しい嵐の中、荒れ狂う海で難破寸前の船を描いた、劇的で混沌とした場面です。

Voyageurs Surpris par un Orage (1775)

Voyageurs Surpris par un Orage (嵐に驚く旅人たち)は、突然の嵐に遭遇し、驚き恐れる旅人たちを描いた、劇的な風景画です。荒れ狂う空と、吹き荒れる風に翻弄される人々の姿が、カサノヴァならではのダイナミックな筆致で表現されています。

François-André Vincent (1746-1816)

フランソワ=アンドレ・ヴァンサンは、18世紀後半から19世紀初頭にかけてフランスで活躍した画家です。新古典主義の代表的な画家の一人であり、ジャック=ルイ・ダヴィッドとライバル関係にありました。

彼は、父フランソワ・エリー・ヴァンサンから絵画を学んだ後、王立絵画彫刻アカデミーで学びました。1768年にローマ賞を受賞してイタリアに留学し、古代美術やラファエロ、カラヴァッジョなどから深く影響を受けました。

彼の作風は、厳格なデッサン、明快な構成、そして道徳的な物語性が特徴です。ダヴィッドと同様に、歴史画の分野で新古典主義を確立し、フランス革命の理想を反映した英雄的なテーマを好んで描きました。

L’Enlèvement d’Orythie (1783)

L’Enlèvement d’Orythie (オレイテュイアの略奪)は、ギリシア神話に登場する物語を描いています。北風の神ボレアスが、アテナイ王エレクテウスの娘オレイテュイアに恋をし、彼女を略奪する場面です。ボレアスがオレイテュイアを強引に連れ去ろうとする劇的な瞬間が、力強く描かれています。

Jean-Baptiste Camille Corot (1796-1875)

ジャン=バティスト・カミーユ・コローは、19世紀フランスの画家で、バルビゾン派を代表する風景画家です。古典的な構成と、光と色彩の繊細な表現を融合させ、印象派の画家たちに大きな影響を与えました。

Le Passage du gué, le soir (1868)

Le Passage du gué, le soir (浅瀬を渡る、夕暮れ)は、夕暮れの穏やかな風景を描いています。画面には、木立の間に広がる浅瀬を渡る馬車と、そのそばを歩く人々が描かれています。コローが得意とした、牧歌的で詩的な雰囲気が漂う傑作です。

Octave Penguilly L’Haridon (1811-1870)

オクターヴ・パンギユイ・ラリドンは、19世紀フランスの画家で、特に故郷であるブルターニュ地方の風景や神話、歴史を題材とした作品で知られています。彼は軍人(砲兵士官)としてのキャリアを持ちながら画家としても活躍した、異色の経歴の持ち主です。

Les Petites mouettes, rivage de Belle-Isle-en-Mer, Port-Donan (1858)

「小さなカモメ、ベル=イル=アン=メールの海岸、ポル=ドナン」は、ブルターニュ地方にあるベル=イル=アン=メール島のポル=ドナン海岸を描いた風景画です。荒々しい岩礁と、そこに波が打ち寄せる様子、そして岩の上を飛び交うカモメたちが、リアリスティックに描写されています。

Louis Devedeux (1820-1874)

ルイ・デヴデューは、19世紀フランスの画家で、特に東洋を題材としたオリエンタリズム絵画で知られています。

彼の作風は、当時のヨーロッパで流行していたオリエンタリズム(東洋趣味)に特徴づけられます。トルコ、アルジェリア、エジプトといった北アフリカや中東の異国的な情景、人物、風俗を、ロマンティックでドラマティックな雰囲気で描きました。作品は、鮮やかな色彩、異国の衣装、そして光と影の強いコントラストが特徴です。

Le marchand d’esclaves (Asie Mineure) (1867)

「奴隷商人(小アジア)」は、19世紀のオリエンタリズム絵画に典型的な主題で、小アジアの市場で奴隷が売買されている場面を描いています。鎖につながれた若い女性たちや、それを品定めする商人たちの姿が、異国情緒あふれる雰囲気の中で描かれています。

Felix Jobbé-Duval (1821-1889)

フェリックス・ジョベ=デュヴァルは、19世紀フランスの画家です。特に、故郷であるブルターニュ地方の歴史や風俗を題材とした作品で知られています。彼は、ブルターニュの伝統や文化を記録することに情熱を注ぎました。

こちらの作品はGoogleのポリシー違反に該当する可能性があるため掲載を控えさせて頂いております。

La Fiancée de Corinthe (1852)

La Fiancée de Corinthe (コリンティアの花嫁)は、ドイツの文豪ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテのバラード「コリンティアの花嫁」を題材としています。この物語は、死んだ花嫁が夜な夜な墓から蘇り、生前の許婚を訪れるという悲劇的なゴーストストーリーです。作品は、墓から戻った花嫁が、許婚の若者と再会する劇的な場面を描いています。

André Charles Voillemot (1823-1893)

アンドレ・シャルル・ヴォワルモは、19世紀フランスの画家です。彼は、エコール・デ・ボザールで学び、フランソワ・ピコに師事しました。その後、東洋を旅し、アルジェリアやモロッコ、オスマン帝国の文化や風俗に深く影響を受けました。

こちらの作品はGoogleのポリシー違反に該当する可能性があるため掲載を控えさせて頂いております。

Velléda (1869)

Velléda (ヴェレダ)は、古代ゲルマン民族の予言者であり、巫女であったヴェレダを題材としています。彼女は、フランスの作家シャトーブリアンの小説『殉教者たち』にも登場する、ロマンティックなヒロインです。作品は、自然の中で孤独に佇むヴェレダの、神秘的で感傷的な姿を描いています。

Eugène Boudin (1824-1898)

ウジェーヌ・ブーダンは、19世紀フランスの画家で、特に海や海岸の風景を描いた「海の画家」(マリニスト)として知られています。印象派の先駆者の一人であり、屋外で絵を描く「外光派」(en plein air)の重要性を説き、特に若き日のクロード・モネに大きな影響を与えました。

Trouville, les jetées marée haute (1885) 上段

Cour de ferme (1889–1890) 下段

Trouville, les jetées marée haute (トルーヴィル、満潮時の桟橋) は、ノルマンディー地方にある高級リゾート地トルーヴィルの桟橋を、満潮時に描いたものです。荒れた海と空が中心的なモチーフとなっており、桟橋に立つ人々の姿や停泊する船が、光と大気の変化の中に描かれています。

Cour de ferme (農場の庭) は、海辺の風景で知られるブーダンには珍しく、農場の庭を描いた作品です。家畜や農民の姿が、穏やかで柔らかな光の中に描かれており、彼の他の作品とは異なる、田園の日常的な雰囲気が感じられます。

Louis-Marie Baader (1828-1920)

ルイ=マリー・バーダーは、19世紀フランスの画家です。彼は、パリのエコール・デ・ボザールで学び、アレクサンドル・カバネルに師事しました。

彼の作風は、アカデミズムの確かな技術と、ロマン主義的な感性が融合したものです。オリエンタリズム絵画では、北アフリカや中東のエキゾチックな光景、人物、風俗を、繊細な色彩で詩的に描きました。また、歴史画では、古代ローマの退廃的な場面や、劇的な物語を、アカデミックな様式で表現しました。

L’Heure du goûter dit aussi Bretonne racontant une histoire à son enfant

『おやつの時間、またの名を、ブルターニュの女性が子供に物語を語る』は、ブルターニュ地方の伝統的な衣装を身につけた母親が、子供におやつを与えながら物語を語るという、心温まる家庭の情景を描いています。バーダーの得意とするオリエンタリズム絵画とは異なり、故郷フランスの風俗を、愛情深く、細やかに表現した作品です。

Ferdinand Chaigneau (1830-1906)

フェルディナン・シェニョーは、19世紀フランスの画家です。彼は、パリのエコール・デ・ボザールでレオン・コニエに師事しました。その後、バルビゾンに定住し、テオドール・ルソーやジャン=フランソワ・ミレーといったバルビゾン派の画家たちと交流を深めました。

Décembre

Décembre(12月)は、寒々とした冬の風景を描いています。雪が積もった牧草地で、羊の群れが風に吹かれながら草を食んでいる様子が描かれており、冬の厳しい自然と、そこで生きる羊たちの姿が表現されています。

まとめ

いかがでしたか?

レンヌ美術館のコレクションは、激動の19世紀フランス美術を物語っています。厳格な新古典主義から、ロマン主義の情熱、そして写実主義を経て、印象派へと繋がる風景画の革新まで、様々な芸術の潮流がここで見事に交差しています。

ぜひ、実際に訪れた際は、その感動を味わってみてください。

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

レンヌ美術館に展示されいる絵画についてはこちらで詳しくご紹介させて頂いております。合わせてご参照ください。

- レンヌ美術館コレクションで出会う、ルネサンスからバロックへの旅

- ルーベンス、ラ・トゥールも!レンヌ美術館で出会うバロック絵画の真髄

- ル・ブランからシャルダンまで!レンヌ美術館で辿るフランス古典主義とロココ美術の華

- 【レンヌ美術館】知られざる19世紀美術の宝庫! 新古典主義から写実主義、印象派の夜明けまで

- レンヌ美術館の印象派名画8選|シスレー、カイユボット、ゴーギャンの隠れた傑作を現地レポート

- レンヌ美術館で出会う象徴主義とナビ派の名作|ルドン、ドニ、ベルナールが描く神秘の世界

- レンヌ美術館で出会う20世紀前衛芸術の傑作|クプカ、ルオー、デュフィが切り開いた革命的表現

- フランス・レンヌ美術館で出会うキュビズムの巨匠たち|ピカソ、グリス、ドローネーの傑作を現地取材

- レンヌ美術館 コレクション カオスから生まれる美、戦後抽象絵画の巨匠たち

- レンヌ美術館 コレクション 写真と絵画が交差する、現代美術の新たな地平

コメント