リール宮殿美術館は、フランドル絵画の宝庫です。

本記事では、特に16世紀末から17世紀初頭にかけてのフランドル絵画に焦点を当て、その魅力を徹底解説します。ピーテル・ブリューゲル(子)が父の傑作をどのように継承したのか、ルーベンスが描いた力強いバロック絵画、そして独自の作風を確立した画家たちの作品を、一つひとつ丁寧に紐解いていきます。

事前の知識があれば、絵画鑑賞はより深く、そして忘れられない体験となります。さあ、あなたもリール宮殿美術館で、フランドルの黄金時代へとタイムスリップする旅に出かけませんか?

- Pieter Brueghel le Jeune (1564-1636)

- Maître de la Prédication de Lille

- Maître du Fils prodigue

- Joos de Momper (1564-1635)

- Joachim Anthonisz Wtewael (1566-1638)

- Louis Finson (1574-1617)

- Abraham Janssens (1575-1632)

- Georges Lallemant (1575-1636)

- Lionello Spada (1576-1622)

- Alessandro Tiarini (1577-1668)

- Pieter Paul Rubens (1577-1640)

- Frans Francken the Younger (1581-1642)

- Cornelis de Vos (1584-1651)

- Gaspar de Crayer (1584-1669)

- まとめ:フランドル絵画鑑賞をより楽しむために

Pieter Brueghel le Jeune (1564-1636)

ピーテル・ブリューゲル(子)は、フランドルの画家です。彼は、「農民のブリューゲル」として知られる偉大な画家ピーテル・ブリューゲル(父)の長男にあたります。

彼は、父が描いた人気のある作品(特に農民の生活を描いた風俗画)の複製や模写を数多く制作しました。父の作品が希少であったため、彼の模写は当時のコレクターに非常に重宝されました。

La Prédication de saint Jean-Baptiste (1600)

「La Prédication de saint Jean-Baptiste」(洗礼者聖ヨハネの説教)は、洗礼者ヨハネが荒野でイエスの到来を告げ、人々に説教をする聖書の場面を描いています。

この作品は、彼の父であるピーテル・ブリューゲル(父)が描いた同名の作品に基づいており、その構図やテーマを忠実に継承しています。

Saint Paul conduit à Damas après sa conversion

「Saint Paul conduit à Damas après sa conversion」(改宗後ダマスカスへ導かれる聖パウロ)は、新約聖書の使徒行伝に記された、キリスト教徒を迫害していたサウロ(後の聖パウロ)が、ダマスカスへの道中でイエス・キリストの声を聞き、目が見えなくなった後、人々によってダマスカスへ導かれていく場面を描いています。

この作品も、ピーテル・ブリューゲル(父)が描いた同名の作品をモデルにしていると考えられています。

LE DÉNOMBREMENT DE BETHLÉEM (1610-20)

「Le Dénombrement de Bethléem」(ベツレヘムの人口調査)は、新約聖書に記された、ヨセフとマリアがローマの人口調査のためベツレヘムへ向かう物語を描いています。

この作品も、ピーテル・ブリューゲル(父)が描いた同名の作品をモデルにしていると考えられています。

Maître de la Prédication de Lille

15世紀末から16世紀初頭にかけて、フランドル地方で活動した匿名の画家です。

La Prédication de saint Jean Baptiste (1520-30)

「La Prédication de saint Jean-Baptiste」(洗礼者聖ヨハネの説教)は、ヨハネが荒野で説教をする聖書の場面を描いていますが、画面には当時のフランドル地方の人々が生き生きと描き込まれており、宗教画でありながら風俗画の要素を強く持っています。画面いっぱいに様々な身なりの人々(農民、兵士、巡礼者など)が緻密に描写されており、当時の社会の多様性を映し出しています。

Maître du Fils prodigue

16世紀にフランドル(特にアントワープ)で活動した匿名の画家です。

彼は、新約聖書の「放蕩息子」の物語を主題とする一連の作品を制作したことにちなんで名付けられました。

La Vierge et l’Enfant

「La Vierge et l’Enfant」(聖母子)は、聖母マリアは細く優雅な姿で描かれ、幼子イエスも洗練された表情をしています。彼らの身に着ける豪華な衣装や装飾品は、細部にわたって緻密に描かれています。緻密な描写力とマニエリスム様式を融合させた、独創的な画風をよく示しています。

Joos de Momper (1564-1635)

ユース・デ・モンペルは、フランドル地方(現在のベルギー)出身の画家で、特に壮大で幻想的な風景画で知られています。彼は、風景画専門の画家として、当時のアントワープ画壇で重要な地位を占めていました。

ピーテル・ブリューゲルとルーベンスを繋ぐ重要な画家です。

Vue des Alpes (1600)

「Vue des Alpes」(アルプスの眺め)は、自身の旅の経験に基づいて、荒々しい岩山や険しい崖、そして深い谷が広がる、壮大で幻想的な風景を描きました。遠くの山々を淡い青色で描くことで、画面に深い奥行きと広がりを生み出しています。これはモンペルの特徴的な技法の一つです。

巨大な風景の中に、小さく描かれた人物(旅人や村人)が対比的に配置されており、作品のスケール感と物語性を高めています。

Joachim Anthonisz Wtewael (1566-1638)

ヨアヒム・アンス・ウテヴァールは、オランダ・ユトレヒト出身の画家、版画家です。彼は、オランダにおけるマニエリスム様式の主要な代表者の一人として知られています。彼の作品は、人物の身体が細長く、優雅で非現実的なポーズをとっているのが特徴です。鮮やかな色彩と、ぎっしりと人物が詰め込まれた複雑な構図を好みました。旧約聖書やギリシャ・ローマ神話から主題をとることが多く、その物語を独自の幻想的な表現で描きました。

La Résurrection de Lazare (1600)

「La Résurrection de Lazare」(ラザロの復活)は、新約聖書のヨハネ福音書に記された、イエス・キリストが死んで4日経った友人ラザロを生き返らせるという、奇跡の場面を描いています。ウテヴァールらしい、鮮やかで強烈な色彩が特徴です。画面には多くの人物がひしめき合い、驚きや感動といった感情が誇張されたポーズや表情で表現されています。

Louis Finson (1574-1617)

ルイ・ファンソンは、フランドル出身の画家で、特にイタリアで活動し、カラヴァッジョの様式をフランドル地方に紹介したことで知られています。彼の作品は、光と影を巧みに操り、人物の感情やドラマ性を強調しています。

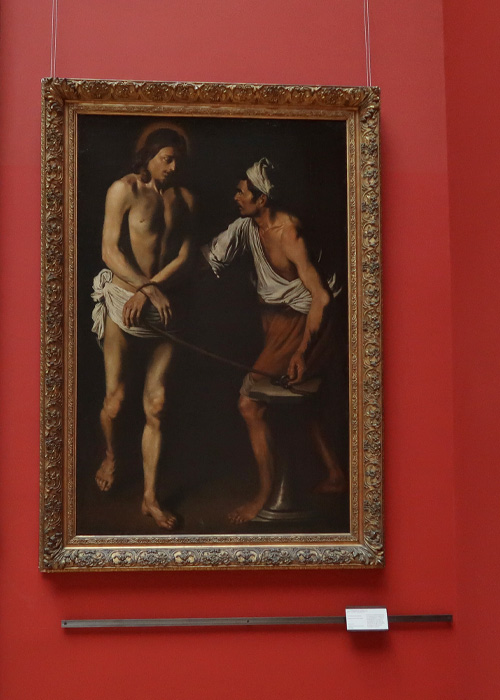

Le Christ à la colonne

「Le Christ à la colonne」(柱のキリスト)は、画面の大部分が暗闇に包まれ、キリストの身体だけが強い光に照らされるという、劇的なキアロスクーロ(光と影の対比)の技法が用いられています。

Abraham Janssens (1575-1632)

アブラハム・ヤンセンスは、フランドルの画家で、ルーベンスと並ぶアントワープ画派の重要な人物です。彼は、イタリア・ルネサンス、特にカラヴァッジョの劇的な様式をフランドル地方に導入した先駆者の一人として知られています。

ヤンセンスは、フランドル美術がマニエリスム様式からバロック様式へと移行する重要な時期に活躍し、ルーベンスとは異なる、より静かで彫刻的なバロック様式を確立しました。

Sainte Marie Madeleine renonçant aux richesses de ce monde

「この世の富を放棄する聖マリア・マグダレナ」は、新約聖書の登場人物である聖マリア・マグダレナが、世俗の快楽や富を捨てて信仰の道へ進むという、回心(かいしん)の物語を描いています。劇的なキアロスクーロ(光と影の強い対比)が効果的に使われています。暗い背景から浮かび上がる人物像が、物語のドラマ性を強調しています。

Georges Lallemant (1575-1636)

ジョルジュ・ラルマンは、フランス・ロレーヌ地方出身の画家で、パリを中心に活動しました。彼は、17世紀初頭のパリにおける、カラヴァッジョ様式の主要な担い手の一人として知られています。

ラルマンは、パリで大きな工房を構え、多くの弟子を育てました。彼の工房からは、後に著名な画家となったフィリップ・ド・シャンパーニュ、二コラ・プッサンやローラン・ド・ラ・イールも輩出されています。彼は、フランスのバロック絵画の発展に貢献した重要な人物です。

L’ADORATION DES MAGES (1630)

「L’Adoration des Mages」(東方三博士の礼拝)は、幼子イエスを崇める東方三博士と、その従者たちが描かれています。彼らの豪華な衣装や装飾品は、細部まで緻密に表現されており、神秘的で荘厳な雰囲気を醸し出しています。

Lionello Spada (1576-1622)

リオーネッロ・スパーダは、イタリアの画家です。彼は、ボローニャ派の画家でありながら、ローマでカラヴァッジョに直接師事し、その劇的な様式を熱心に学びました。カラヴァッジョの画風をボローニャに広めた重要な人物です。ボローニャのアカデミーの創設者でもあります。

JOSEPH ET LA FEMME DE PUTIPHAR (1615-20)

「Joseph et la femme de Putiphar」(ヨセフとポティファルの妻)は、旧約聖書に記された、エジプトの家臣ポティファルの家に仕えていたヨセフが、主人の妻に誘惑されるのを拒み、逃れようとする場面を描いています。

スパーダは、師カラヴァッジョの様式を忠実に受け継いでいて、画面の大部分は暗く、光は人物にのみ強く当てられています。この劇的なキアロスクーロ(光と影の対比)によって、誘惑と抵抗という二つの感情のぶつかり合いが強調されています。

Alessandro Tiarini (1577-1668)

アレッサンドロ・ティアリーニは、イタリアの画家で、特にボローニャで活躍しました。彼は、ボローニャ派のカラッチ一族から、古典的な構図や、優雅な人物描写を学から学びつつ、カラヴァッジョの劇的な明暗法を取り入れたことで知られています。

RENAUD ET ARMIDE (1620)

「Renaud et Armide」(リナルドとアルミダ)は、イタリアの詩人トルクァート・タッソの叙事詩『解放されたエルサレム』に登場する、十字軍の騎士リナルドとイスラムの魔女アルミダの物語を描いています。アルミダが、魔法によってリナルドを誘惑し、愛の虜にしようとする場面です。

Pieter Paul Rubens (1577-1640)

ピーテル・パウル・ルーベンスは、フランドル地方出身の画家で、バロック期のヨーロッパ美術を代表する巨匠です。彼は、力強い動的な構図、豊かな色彩、そして官能的な人物描写で知られています。

LA DESCENTE DE CROIX (1617)

「La Descente de croix」(キリスト降架)」は、十字架から降ろされるキリストの遺体を、聖母マリアやマグダラのマリア、使徒たちが支えている、受難の物語の中でも最も悲劇的で感動的な場面を描いています。

リールにあるカプチン会修道院(Couvent des Capucins)の主祭壇画として制作されました。

LE MARTYRE DE SAINTE CATHERINE (1615)

「Le Martyre de sainte Catherine」(聖カタリナの殉教)は、アレクサンドリアの聖カタリナが、拷問の車輪が奇跡的に破壊されるという、信仰の力と奇跡を象徴する場面を描いています。

この絵画は、リールにあるサント・カトリーヌ教会(Église Sainte-Catherine)の主祭壇画として寄贈されたという、特別な歴史を持っています。

SAINTE MARIE-MADELEINE EN EXTASE (1619-20)

「Sainte Marie-Madeleine en extase」(恍惚の聖マリア・マグダレナ)は、俗世を離れて荒野で悔悛の生活を送る聖マリア・マグダレナが、恍惚とした状態で天からの光に包まれている様子を描いています。

ゲントのレコレット教会のために描かれた作品です。

Frans Francken the Younger (1581-1642)

フランス・フランケン2世は、フランドル・バロック期の画家で、多くの芸術家を輩出したフランケン家の中で最も著名かつ多作な人物です。彼の父であるフランス・フランケン1世に師事し、1605年にアントワープの画家組合に加入しました。他の画家と共同で作品を制作することも多く、風景画家のヨース・デ・モンペルなどと協力しました。

Présentation de la sainte Tunique à Charles Quint

「Présentation de la sainte Tunique à Charles Quint」(カール5世への聖なるチュニックの奉納)は、聖職者がひざまずく神聖ローマ皇帝カール5世に、キリストが受難の際に身につけていたとされる聖なるチュニック(聖衣)を奉納している様子が描かれています。この儀式には、カール5世の息子であるフェリペ2世と思われる金色の鎧をまとった人物や、他の聖職者も参列しています。

聖なるチュニックはキリスト教の歴史において重要な聖遺物であり、キリストの受難と関連付けられています。敬虔なカトリック教徒であったカール5世にこの聖遺物が奉納される場面は、俗世の権力と霊的権力の結びつき、そして聖遺物の重要性を示唆しています。

Le Christ montant au Calvaire et la rencontre de sainte Véronique (1615-20)

「十字架を背負うキリストと聖ヴェロニカとの出会い」は、キリストがゴルゴタの丘へ十字架を背負って向かう「十字架の道行(Via Dolorosa)」の途中に、聖ヴェロニカという女性がキリストと出会う場面を描いています。聖書にはこのエピソードの記述はありませんが、キリスト教の伝説では、汗と血にまみれたキリストの顔を聖ヴェロニカが自分のヴェール(布)で拭うと、その布にキリストの顔が奇跡的に転写されたと伝えられています。この布は「ヴェロニカのヴェール」または「聖顔布」として知られる重要な聖遺物です。

画面には、キリストと聖ヴェロニカを中心に、十字架を運ぶキリストを罵る群衆や、彼に付き従う聖母マリア、使徒ヨハネなどが描かれています。フランケン2世は、こうした多数の人物を巧みに配置し、物語のドラマ性を高めています。

Cornelis de Vos (1584-1651)

コルネリス・デ・フォスは、フランドル・バロック期の肖像画家、歴史画家です。彼は主にアントワープで活躍し、特に子供のいる家族の肖像画で知られています。

同じアントワープで活躍したヤン・ブリューゲル1世やピーテル・パウル・ルーベンスといった著名な画家たちとも共同で作品を制作しました。ルーベンスの工房にも一時所属していたことがあります。

デ・フォスはアントワープの画家組合(聖ルカ組合)の組合長も務め、当時最も尊敬される画家の一人でした。

Salomon et la reine de Saba (1635)

「Salomon et la reine de Saba」(ソロモンとシバの女王)は、旧約聖書の「列王記上」に記されたソロモン王とシバの女王の物語を描いています。この物語は、南アラビアの裕福な国の支配者であったシバの女王が、ソロモン王の知恵と富の噂を聞きつけ、エルサレムまで旅をして彼を試すために訪れたというものです。

画面の中央には玉座に座るソロモン王が描かれ、その前にシバの女王がひざまずいています。女王は豪華な衣装を身につけ、多くの従者を伴い、贈り物をソロモンに捧げています。

Gaspar de Crayer (1584-1669)

ガスパール・デ・クレイヤーは、フランドル・バロック期に活躍した画家で、特に宗教画の祭壇画や肖像画で知られています。彼は、友人であるピーテル・パウル・ルーベンスから大きな影響を受けました。

1630年以降はヴァン・ダイクの作風から多くを学びました。

デ・クレイヤーは、ブリュッセルでラファエル・コクシーに師事し、1607年には画家組合の親方となりました。その後、彼はブリュッセルとヘントを拠点に、フランドルの主要都市で多くの依頼を受けました。彼は南ネーデルラント総督の宮廷画家も務めています。

デ・クレイヤーの作風は、ルーベンスのダイナミックな構図と色彩に強い影響を受けていますが、ルーベンスの劇的な表現に比べてより落ち着いた、古典的なバランスを保っているのが特徴です。

Le martyre des <quatre> couronnés (1642)

「Le martyre des “quatre” couronnés」(四聖殉教者)は、3世紀のローマ皇帝ディオクレティアヌスの時代に、信仰を守るために殉教した5人のキリスト教徒の物語を描いています。彼らは、皇帝が命じた異教の神アスクレピオスの偶像彫刻を拒んだ、石工または彫刻家でした。伝説では、当初は名前が分からなかったため、「冠を授けられた4人(Quatre Couronnés)」と呼ばれていましたが、後にクラウディウス、ニコストラトゥス、シンフォリアヌス、カストリウス、シンブリキウスという5人の名前が特定されました。

この作品は、ブリュッセルの聖カタリナ教会のために、彫刻家、石工、石切り職人、スレート職人からなるギルド(同業者組合)の祭壇画として制作されました。そのため、これらの守護聖人である「四聖殉教者」が主題として選ばれています。

まとめ:フランドル絵画鑑賞をより楽しむために

リール宮殿美術館のフランドル絵画コレクションは、当時の画家の卓越した技術と豊かな創造性を私たちに伝えてくれます。聖書の物語や神話の主題を知ることで作品の理解は深まりますが、それだけでなく、光と影の劇的な対比(キアロスクーロ)や、筆致が生み出す躍動感といった「技術的な側面」に注目するのも、絵画鑑賞の楽しみ方の一つです。

この記事が、あなたのリール宮殿美術館での鑑賞体験をより豊かなものにする一助となれば幸いです。

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

リール美術館に展示されている作品については、以下の記事で詳しく解説させて頂いております。

- リール宮殿美術館 コレクション 初期ネーデルラント絵画・ゴシック末期・盛期ルネサンスとマニエリスム

- ルーベンスからブリューゲルまで!リール宮殿美術館で巡るフランドル絵画の黄金時代

- 光と影が織りなすドラマ!リール宮殿美術館でバロック絵画を堪能

- ロイスダールの風景画から、聖人たちの物語まで!リール宮殿美術館で巡るバロック・古典主義

- 優雅なロココから、激動の時代へ!リール宮殿美術館でたどる18世紀美術の旅

- ドラクロワの傑作から、ミレーの農民画まで!リール宮殿美術館で巡る19世紀フランス美術の真髄

- ゴッホも、モネも、ルノワールも!リール宮殿美術館で巡る印象派・ポスト印象派の傑作たち

- 色彩と形の革命!リール宮殿美術館でたどる20世紀美術の軌跡

コメント