フランス、リヨンの中心に佇むリヨン美術館は、まるで時を超えた芸術の宝庫です。特にその彫刻コレクションとアンティーク部門は、訪れる者を古代エジプトの神秘から近代彫刻の革新まで、壮大な美の旅へと誘います。

重厚な歴史を刻む建物の扉をくぐると、まず目に飛び込んでくるのは、力強い表現と繊細な感情が宿る数々の彫像たち。ロダンの象徴的な《考える人》が思索にふける傍らでは、ブールデルの《弓を引くヘラクレス》が爆発的なエネルギーを放ち、マルケストの《ペルセウスとゴルゴン》は神話の劇的な瞬間を切り取ります。彼らの作品は、単なる石やブロンズの塊ではなく、それぞれの時代に生きた芸術家たちの魂と、人間の普遍的な感情が凝縮されたものです。

さらに足を進めると、フロアを上がった先には、まるでルーブル美術館のミニチュア版のようなアンティークコレクションが広がります。古代エジプトの神秘的な石棺、古代ギリシャの優雅な陶器、そして強大なローマ帝国の遺物など、時を超えて今に語りかける品々が、歴史の息吹を伝えてくれます。

この記事では、リヨン美術館が誇るこれらのコレクションの中から、特に印象的な彫刻作品とアンティークの数々を、写真と共に詳しくご紹介します。時代や文化を超えて愛され続ける芸術作品の魅力に、ぜひ触れてみてください。あなたもきっと、新たな発見と感動に出会えるはずです。

Sculptures 彫刻

Laurent Marqueste (1848-1920)

ローラン・マルケストは、フランスのアカデミックな彫刻家です。

彼はトゥールーズで生まれ、後にパリのエコール・デ・ボザールでフランソワ・ジョフロワに師事しました。1871年にローマ賞を受賞し、ローマのヴィラ・メディチに留学する機会を得ました。この留学期間中に、古典的な形式と理想化された美学に対する彼の深い理解が培われました。1900年、パリ万博でグランプリを受賞。

マルケストの作品は、その古典的なテーマ、完璧な解剖学的表現、そして滑らかな表面処理によって特徴付けられます。彼は神話、歴史、寓意的な題材を好み、政府や公共機関からの注文を多く受けました。

Persée et la Gorgone (1890)

「ペルセウスとゴルゴン」(Persée et la Gorgone)は、彼の代表作の一つであり、神話の一場面を劇的に表現したものです。

この作品は、英雄ペルセウスが怪物メデューサ(ゴルゴンの一人)の首を切り落とそうとする瞬間を描いています。ペルセウスは、メデューサの石化する視線を避けるため、彼女を正面から見ずに、その髪の毛を掴んでいます。メデューサは地面に倒れ込み、苦悶の表情で叫び、その髪の蛇がペルセウスの腕に絡みついています。

この作品は同じテーマで、1875~1903年の間に5体作られています。

Antoine Bourdelle (1861-1929)

アントワーヌ・ブールデルは、フランスを代表する近代彫刻家の一人です。オーギュスト・ロダン、アリスティド・マイヨールらと並び称されます。

フランス南部のモントーバンで家具職人の子として生まれ、幼い頃から木工に触れました。トゥールーズの美術学校で彫刻を学び、その後パリのエコール・デ・ボザールに進みますが、アカデミズムの枠に疑問を抱き、独自の道を歩むことになります。

1893年、彼はオーギュスト・ロダンの助手となり、約15年間ロダンと行動を共にしました。この期間にロダンから多くを学びつつも、次第に独自の作風を確立していきます。ロダンが内なる感情表現を外に向かって形にしたのに対し、ブールデルは彫刻の外形から内面の精神的な深さを表現しようとしました。

1924年にはレジオンドヌール勲章を受けています。

Héraklès archer (1909)

弓をひくヘラクレス(Héraklès archer)は、ギリシャ神話の英雄ヘラクレスが、ステュムパロスの鳥を退治する「十二の功業」の一つで、弓を引いてまさに矢を放とうとする瞬間を捉えています。ヘラクレスの肉体は、弓を最大限に引き絞るために極限まで緊張し、筋肉の隆起と体全体のねじれによって、爆発せんばかりのエネルギーが表現されています。その力強い身体表現は、古代ギリシャ彫刻の理想的な人体表現に連なりつつも、ブールデル独自の量感と構築的な造形感覚によって、近代的な生命感と精神的な深みが与えられています。

「弓を引くヘラクレス」は、ブールデルの名を世に知らしめた、不朽の名作です。

1910年のサロン・ド・ソシエテ・ナショナル・デ・ボザールに出品され、批評家から絶賛されました。「レアリスムがイデアリスムの域にまで達している」と評されたように、写実的な描写を超えて、英雄の精神性や普遍的な力を表現しています。

幾つかのヴァージョンがあり、世界中の美術館で展示されています。

Antoine-Louis Barye (1795-1875)

アントワーヌ=ルイ・バリーは、19世紀フランスのロマン主義彫刻を代表する芸術家の一人であり、特に動物彫刻の分野で大きな功績を残しました。

パリで生まれ、当初は金細工師の徒弟としてキャリアをスタートさせました。その後、画家アントワーヌ=ジャン・グロや彫刻家フランソワ=ジョゼフ・ボジオのもとで学び、本格的に芸術の道に進みました。

バリーは、パリ植物園付属の動物園で多くの時間を過ごし、動物の習性や解剖学を熱心に研究しました。この徹底した観察と科学的なアプローチが、彼の作品に比類のない写実性と生命感を与えています。彼は、ライオン、トラ、ヘビ、ワニといった野生動物が、まさに捕食や格闘といった劇的な瞬間にある姿をブロンズで表現することで、それまでマイナーであった動物彫刻を一つの芸術ジャンルとして確立しました。

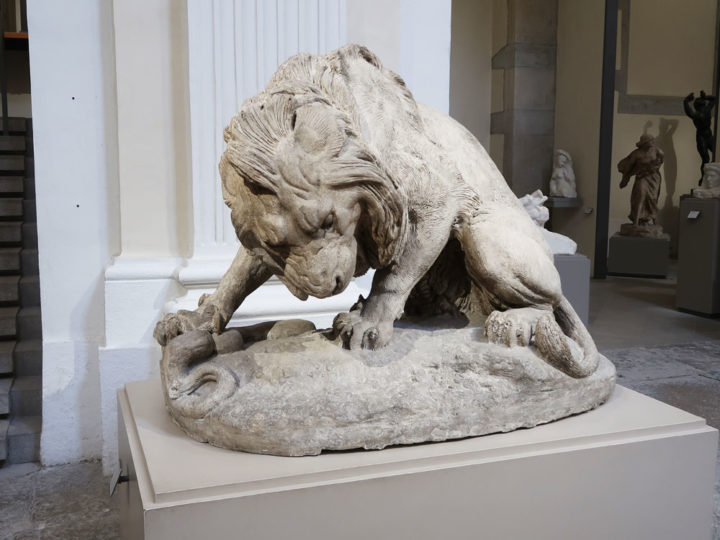

Lion au serpent(1832)

「蛇を押しつぶすライオン」(Lion au serpent)は、彼の名を一躍有名にした初期の代表作です。

この彫刻は、荒々しいライオンが、うねる蛇を前足で押さえつけ、まさに仕留めようとする劇的な瞬間を捉えています。ライオンの筋肉は隆起し、その口は咆哮しているかのように大きく開かれ、獲物を捕らえる本能的な力強さと獰猛さが表現されています。蛇もまた、ライオンの足に巻きつき、反撃しようと抵抗する様子がリアルに描かれており、両者の間に漲る緊張感が際立っています。

1833年のサロン(官展)に出品され、その力強い表現と動物の生態に対する深い洞察が当時の批評家たちに大きな衝撃を与えました。特にロマン主義の画家ウジェーヌ・ドラクロワは、この作品を高く評価し、バリーの才能を世に知らしめるきっかけとなりました。

Jean-François Legendre-Héral (1796-1851)

ジャン=フランソワ・ルジャンドル=エラルは、19世紀前半のフランスで活躍した彫刻家です。

彼はリヨンで生まれ、地元の美術学校で学びました。その後、パリに移り、当時影響力のある彫刻家であるピエール・カルトリエのもとで研鑽を積みました。1819年にローマ賞を受賞し、ローマのヴィラ・メディチに留学する機会を得ました。このイタリア滞在は、彼の作品に古典主義的な厳格さと均整をもたらす上で重要な経験となりました。

Minerve(1837-1840)

「ミネルヴァ」(Minerve)は、ローマ神話における知恵、芸術、戦略の女神ミネルヴァ(ギリシャ神話のアテナに相当)を題材としています。ルジャンドル=エラルは、この彫刻で女神の威厳と知的な美しさを表現しています。

Aristide Maillol (1861-1944)

アリスティド・マイヨールは、20世紀前半のフランスを代表する彫刻家の一人であり、オーギュスト・ロダンとは対照的な、静謐で量感豊かな女性裸体像によって独自の地位を確立しました。

フランス南部のバニュルス=シュル=メールに生まれ、当初は画家として活動し、ナビ派の影響を受けました。しかし、視力の悪化などから40歳を過ぎて彫刻へと転向します。

ロダンが感情の爆発や劇的な動きを表現したのに対し、マイヨールは、より古典的で普遍的な美を追求しました。彼の作品は、古代ギリシャ彫刻の簡潔さと均衡を想起させますが、そこに現代的な豊かさと温かみを加えています。特に、健康で量感のある女性の裸体像を繰り返し制作し、その造形は生命の充実感や静謐な官能性を湛えています。

La Montagne (1937)

「山」(La Montagne)は、マイヨールが繰り返し主題としてきた女性の裸体像であり、その中でも特に量感と大地の力強さを強調したものです。女性が半ば横たわり、あるいは身を横たえて休んでいるかのようなポーズは、まさに大地の母体や、悠然とした「山」そのものを想起させます。

Antoine Étex (1808-1888)

アントワーヌ・エテックスは、19世紀フランスの彫刻家、画家、建築家、著述家と多岐にわたる才能を発揮した芸術家です。

パリで生まれ、若くしてエコール・デ・ボザールで彫刻家ジェームス・プラディエや画家のジャン=バティスト・ルニョー、オーギュスト・グロスに師事しました。彼は1829年に彫刻部門でローマ賞を受賞し、イタリアで研鑽を積む機会を得ました。

エテックスの作品は、新古典主義の厳格さとロマン主義の感情的な表現を融合させた特徴を持ちます。彼の彫刻は、しばしば劇的な構図、力強い感情の表現、そして記念碑的なスケールを特徴としています。

Caïn et sa race maudits de Dieu (1832-39)

「神に呪われたカインとその子孫」(Caïn et sa race maudits de Dieu)は、旧約聖書の創世記に登場するカインとアベルの物語を題材としています。兄カインが弟アベルを殺害した後、神から呪いを受け、地上をさまよう運命を背負うという劇的な場面が描かれています。

エテックスは、単にカイン一人を表現するのではなく、「カインとその子孫」として、彼の家族までもがこの呪いの影響を受け、絶望的な放浪の旅を強いられている様子を表現しました。彫刻は、絶望と苦悩、そして逃れられない運命というテーマを力強く視覚化しています。

1839年、パリのサロンで発表され高い評価を得ました。

Albert-bartholome (1848-1928)

アルベール・バルトロメは、19世紀末から20世紀初頭にかけてフランスで活躍した彫刻家であり、特にその記念碑的な作品や写実的な表現で知られています。

スイスのトゥール・ド・ペイルツ(現在のスイス・ヴォー州)で生まれ、当初は画家を目指し、パリでエコール・デ・ボザールのジャン=レオン・ジェロームの指導を受けました。印象派の画家たちとも交流があり(エドガー・ドガの友人)、彼自身も風景画や肖像画を描いていましたが、1887年に妻を亡くしたことをきっかけに彫刻へと転向しました。この個人的な悲劇が、彼が死と追悼というテーマに深く取り組むきっかけとなりました。

1900年の万国博覧会では大賞を受賞しています。

Monument aux morts (1895-1899)

アルベール・バルトロメの代表作である「死者の記念碑」(Monument aux morts)は、1895年から1899年にかけて制作され、パリのペール・ラシェーズ墓地に設置されています。

バルトロメは、この作品で、特定の歴史上の出来事を記念するのではなく、死という人間の普遍的な経験そのものを表現しようとしました。そのため、人物像の表情やポーズは非常に写実的でありながらも、象徴的な意味合いを強く持ちます。

Auguste Rodin (1840-1917)

オーギュスト・ロダンは、19世紀後半から20世紀初頭にかけて活躍したフランスの彫刻家で、「近代彫刻の父」と称されています。

彼は、伝統的なアカデミックな彫刻様式に捉われず、人間の内面的な感情や肉体の動きをリアルかつ力強く表現することで、彫刻に革新をもたらしました。彼の作品は、光と影を巧みに利用した表面の質感や、未完成に見える部分を残すことで、作品に生命感や動きを与える特徴があります。

ロダンは当時の芸術家としては珍しく、専門的な学校を出ていません。ボザール・ド・パリに3度受験して3度とも落ちています。その後は、彫刻家のスタッフや装飾の仕事をこなして生活していました。

ロダンの20代は波乱万丈で、1862年、22歳の時に姉を亡くし、自身も修道院に入ることを決意したが、当時の代表であるPeter Julianに彫刻の道に進むことを勧められました。

1864年、24歳の時に妻となる、 Rose Beuretと出会います。その後子供も生まれ、しばらくは、Albert-Ernest Carrier-Belleuseの下で働いていました。

1870年普仏戦争の際に召集されたが、近視のため従軍せずに、ベルギーに渡ります。ベルギーでは証券取引所の装飾の仕事をしていました。

1875年、イタリアに芸術作品を見るために旅行に出かけます。イタリアで、ミケランジェロの作品に衝撃を受け、再び作品の制作に取り組みます。

1877年、37歳の時にようやくパリに戻ります。

L’Âge d’airain(青銅の時代)を発表したが、極めてリアルに出来ていたために、疑いをかけられ、その後実寸の人間よりも大きな作品(Saint Jean Baptiste)を作ることにより、フランス中にその評価を知らしめることになります。

1880年、美術館建設のため、モニュメント制作の依頼があり、そこに飾るべき作品、「地獄の門」の制作に取り掛かります。しかし、この話はその後立ち消えとなるが、ロダンは「地獄の門」の制作にその後の活動を捧げます。

1882年、アルフレッドブーシェの後任として彫刻の講師となります。ここで、Camille Claudelと出会います。

1895年、Les Bourgeois de Calais(カレーの市民)を制作しました

Minerve au casque (1905)

「ミネルヴァ(ヘルメットをかぶる)」(Minerve au casque)は、古代の神話的主題に回帰し、古典的な形式と自身の表現様式を融合させようとした一例として注目されます。

ローマ神話の知恵、戦術、芸術の女神ミネルヴァ(ギリシャ神話のアテナに相当)が題材となっています。ロダンは、ミネルヴァの特徴的なアトリビュートであるヘルメットを強調して描くことで、彼女の戦いの女神としての側面と、冷静な知性を併せ持つ姿を表現しています。

La Tentation de saint Antoine(1889-1903)

「聖アントワーヌの誘惑」(La Tentation de saint Antoine)は、キリスト教の聖人である聖アントワーヌ(聖アントニオス)が、荒野で隠遁生活を送る中で悪魔や幻覚によって誘惑されるという、古くから多くの芸術家によって描かれてきたテーマを扱っています。ロダンは、この普遍的な主題を通じて、人間の精神と肉体の葛藤、欲望と信仰の対立という、彼が生涯を通じて追求したテーマを表現しました。

L’Automne (1904)

「秋」(L’Automne)は、ロダンが追求した人間の感情と肉体の表現、そして自然のサイクルとの関連性を示す好例と言えます。「秋」は、通常、収穫の季節や豊穣を象徴するテーマですが、ロダンは単なる具象的な表現にとどまらず、生命の円熟期や移ろいゆく時の流れを、女性の裸体を通して表現しようとしました。

Ève

「エヴァ」(Ève)は、彼の代表作の一つであり、聖書に登場する人類最初の女性エヴァを題材としています。アダムの肋骨から創造され、禁断の果実を食したとされるエヴァの物語を通して、罪と後悔、そして人間の原罪という普遍的なテーマを探求しました。この彫刻は、まさに禁断の果実を食べた直後、あるいは自らの罪を悟った瞬間のエヴァの姿を捉えていると解釈されます。

LE BAISER (1882)

「接吻」(Le Baiser)は、彼の最も有名で普遍的に愛される傑作の一つです。

この作品は、ダンテの『神曲』に登場する悲劇的な恋人たち、フランチェスカ・ダ・リミニとパオロ・マラテスタの物語に触発されて生まれました。既婚者であったフランチェスカが、夫の弟であるパオロと恋に落ち、文学作品を読むうちに初めて唇を触れ合わせる瞬間が描かれています。しかし、その直後に夫に見つかり、二人とも殺されてしまうという運命の悲劇を孕んだ場面です。

ロダンは、この二人が初めて口づけを交わす、官能的でありながらも純粋な情熱が最高潮に達する瞬間を捉えました。二人の体は互いに強く引き寄せられ、完璧に絡み合い、その肌は滑らかで官能的な曲線を描いています。パオロの腕はフランチェスカの腰に、フランチェスカの腕はパオロの首に回され、彼らの身体は一つの有機的な塊となり、愛の陶酔を表現しています。

1889年のパリ万博のために、フランス政府から依頼されて制作しました。本来は、「地獄の門」のレリーフの一つとして制作されたものです。

Le Penseur (1881)

「考える人」(Le Penseur)は、彼の最も象徴的で世界的に知られる傑作です。

Antiquités アンティーク

Égypte エジプト

1階(日本式2階)に上がると、古美術品が数多く展示されています。

ルーブル美術館の規模が小さい感じです。

それでも展示されている作品の数はかなりの数になります。

まずは、エジプト関連の作品が並んでいます。

Sarcophage(石棺)なども置かれています。

Grèce ギリシャ

続いてギリシャの部屋になります。

Hydrie des Mystères d’Eleusis

水を汲むための花瓶ですが、見事な装飾が施されています。

Rome et l’empire ローマ

Moyen-Age 中世

Renaissance ルネッサンス

Médaillier メダル

Objets d’art

Saint Georges terrassant le dragon (1889)

Eugène Grasset (1845-1917)の作品です。

アールヌーボーの先駆者的存在です。

まとめ

リヨン美術館の彫刻とアンティークの世界を巡る旅はいかがでしたでしょうか?

ローラン・マルケストの古典的な美意識、アントワーヌ・ブールデルの力強い生命感、アントワーヌ=ルイ・バリーの動物への深い洞察、そしてジャン=フランソワ・ルジャンドル=エラルやアントワーヌ・エテックス、アルベール・バルトロメといった巨匠たちの多岐にわたる表現。そして何よりも、オーギュスト・ロダンの《考える人》や《接吻》といった普遍的な傑作群、さらにはアリスティド・マイヨールの静謐な裸婦像が、それぞれ異なる魅力で私たちを惹きつけました。

また、1階(日本式2階)に広がるアンティークコレクションでは、古代エジプト、ギリシャ、ローマといった文明の息吹を肌で感じることができたのではないでしょうか。悠久の時を経て現代に伝えられるこれらの作品は、人類の歴史と文化の豊かさを雄弁に物語っています。

リヨン美術館は、単に美しい作品を展示しているだけでなく、それぞれの作品が持つ背景や物語、そして芸術家たちの情熱を私たちに語りかけてくれる場所です。写真だけでは伝えきれない、本物の作品が放つオーラをぜひ現地で体感していただきたいと思います。

この記事が、あなたの次のリヨン訪問、あるいは芸術への興味を深める一助となれば幸いです。

今回も最後までお読み頂きありがとうございました。

リヨン美術館に展示されている他の作品については以下の記事で詳しくご紹介させて頂いております。合わせてご参照ください。

コメント