フランス北西部の美しい街、レンヌ。この街の中心に位置するレンヌ美術館は、知る人ぞ知る素晴らしいコレクションを誇ります。特に見逃せないのが、ルネサンスからバロック初期にかけてのイタリア、フランドル、オランダ絵画です。

本記事では、レンヌ美術館の珠玉のコレクションの中から、ゴシック様式の繊細な作品から、ヴェロネーゼの華やかな色彩、カラッチが切り開いたバロック絵画まで、時代ごとの様式を代表する名作を厳選してご紹介します。単に作品を見るだけでなく、それぞれの画家たちがどのようにして芸術の新たな地平を切り拓いていったのか、その変化の過程を追体験してみませんか。

Lippo di Benivieni (1296-1327)

リッポ・ディ・ベニヴィエニは、14世紀初頭のフィレンツェで活躍した画家です。彼の作品はゴシック様式に属し、ジョットの影響を強く受けています。ジョットが確立した写実的な人物表現や空間構成を取り入れつつ、より繊細で装飾的なタッチが特徴です。力強く明快な輪郭線、明るい色彩、豊かな表情の人物像が彼の作風を特徴づけています。

Saint Jean l’évangéliste (1300-15) 右側

Saint Pierre 中央

La vierge à l’Enfant avec quatre saints Maître de la Miséricorde 左側

「Saint Jean l’évangéliste (福音記者聖ヨハネ)」は、イエス・キリストの十二使徒の一人であるヨハネを主題としています。

「Saint Pierre(聖ペテロ)」は、イエス・キリストの十二使徒の筆頭である聖ペテロを描いたものです。

「La Vierge à l’Enfant avec quatre saints(聖母子と4人の聖人)」は作者不明で、「Maître de la Miséricorde (慈悲の聖母の画家)」と表されています。作品は、中央に玉座に座る聖母子、その両脇に4人の聖人が描かれています。色彩は豊かで、人物の描写は繊細です。

Mariotto di Nardo (1394-1424)

マリオット・ディ・ナルドは、14世紀末から15世紀初頭にかけてフィレンツェで活躍した画家です。

マリオット・ディ・ナルドは、彫刻家ナルド・ディ・チョーネの息子であり、父親から絵画や彫刻の基礎を学んだと考えられています。彼の作風は、当時のフィレンツェで主流だった後期ゴシック様式に属します。師であるスピーネッロ・アレッティーノやニッコロ・ディ・ピエトロ・ジェリーニの影響を受けつつ、ロレンツォ・モナコのようなより洗練された優美な表現を取り入れています。彼の作品は、物語を明確に伝える簡潔な構成と、装飾的な要素を抑えたスタイルが特徴です。

Martyre de saint Laurent (1400)

『聖ラウレンティウスの殉教』(Martyre de saint Laurent)は、3世紀にローマで殉教した聖ラウレンティウスの最期を描いたものです。彼は、火をくべられた鉄の網の上で焼き殺されたと伝えられており、この絵画でもその悲劇的な場面が描かれています。

Vincenzo Civerchio (1470-1544)

ヴィンチェンツォ・チヴェルキオは、15世紀末から16世紀初頭にかけて、ロンバルディア地方を中心に活躍したイタリア・ルネサンスの画家、彫刻家です。

彼の作風は、ロンバルディア地方の伝統的な様式と、ヴェネツィア派の画家たちの影響が融合していることが特徴です。特に、ジョヴァンニ・ベリーニやチーマ・ダ・コネリアーノといったヴェネツィア派の色彩豊かな表現や、柔らかな光と影の使い方が見られます。

また、彼の作品には、洗練された構図と、人物の感情を深く掘り下げた表現が見られ、同時代の画家たちに大きな影響を与えました。

La Vierge à l’Enfant 右側

Saint Bernardin de Sienne et saint Louis de Toulouse 左側

「La Vierge à l’Enfant(聖母子)」は、聖母マリアが幼子イエスを抱いた姿を描いた作品です。

「Saint Bernardin de Sienne et saint Louis de Toulouse(聖ベルナルディーノ・ダ・シエナとトゥールーズの聖ルイ)」は、聖ベルナルディーノ・ダ・シエナと、トゥールーズの聖ルイという2人の聖人を描いたパネルです。彼らはフランシスコ会の聖人であり、チヴェルキオは彼らの敬虔な姿勢や内面的な精神性を深く表現しています。

Maarten van Heemskerck (1498-1574)

マールテン・ファン・ヘームスケルクは、16世紀のオランダで活躍した画家、版画家です。ローマで古典古代の美術を学び、イタリア・ルネサンスの様式をネーデルラントに持ち帰ったことで知られています。キャリア初期はヤン・ファン・スコーレルに師事し、その影響を受けています。

彼の芸術家としての転機は、1532年から1536年にかけてのローマ滞在でした。彼はそこでミケランジェロやラファエロの作品に触れるとともに、古代ローマの彫刻や遺跡を熱心にデッサンしました。これらの素描は、のちに彼の作品や版画の構図に大きな影響を与え、古典主義的な人物像や建築表現の基礎となりました。

Saint Luc peignant la Vierge (1553)

Saint Luc peignant la Vierge(聖ルカが聖母を描く)は、画家たちの守護聖人である聖ルカが、聖母マリアと幼子イエスを描いている場面を描いています。この作品は彼の最高傑作の一つと言われています。

Paolo Veronese (1528-1588)

パオロ・ヴェロネーゼは、本名をパオロ・カリアーリといい、1528年にヴェローナで生まれ、1588年にヴェネツィアで亡くなった、イタリア盛期ルネサンスを代表する画家です。出身地であるヴェローナにちなんで「ヴェロネーゼ」と呼ばれています。ティツィアーノ、ティントレットと並び、16世紀ヴェネツィア派の三大巨匠の一人とされています。

彼はヴェローナでアントニオ・バディーレのもとで絵画を学び、初期にはマニエリスム様式の影響も見られました。しかし、その後ヴェネツィアに移り、ティツィアーノらの影響を受けながら、独自の豪華で色彩豊かな画風を確立しました。

ルーブル美術館に展示されている、「カナの婚礼」は彼の作品の中でもとても評価の高いものです。

Persée délivrant Andromède (1580)

Persée délivrant Andromède(ペルセウスとアンドロメダ)は、ギリシア神話に登場する英雄ペルセウスが、海の怪物ケートスに捧げられようとしていた王女アンドロメダを救う場面を描いています。ペルセウスは、怪物を倒し、アンドロメダを解放しました。

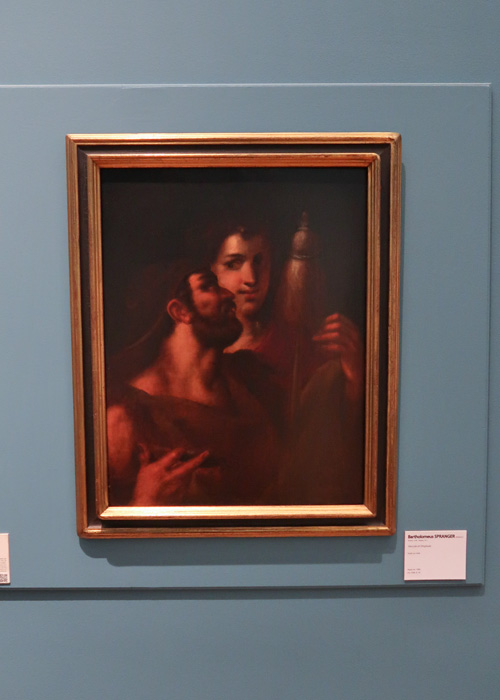

Bartholomeus Spranger (1546-1611)

バルトロメウス・スプランゲルは、16世紀後半に活躍したフランドル出身の画家、版画家、彫刻家です。ウィーンやプラハの宮廷で、皇帝の庇護のもと国際的なマニエリスム様式を確立したことで知られています。

彼の作風は、優雅で官能的な裸体表現、蛇のようにねじれた人物像、そして非現実的な色彩が特徴です。これらは、マニエリスム様式の中でも特に洗練されたものであり、ルドルフ2世の宮廷文化を象徴するものでした。彼は神話や寓話を主題とすることが多く、古典的なテーマを独自のスタイルで解釈しました。

Hercule et Omphale (1600)

Hercule et Omphale(ヘラクレスとオンファレ)は、ギリシア神話の英雄ヘラクレスが、リディアの女王オンファレの奴隷となり、彼女に女性の服を着せられて糸紡ぎをさせられるという有名なエピソードを描いています。ヘラクレスのライオンの毛皮や棍棒は、オンファレが身につけており、男女の役割が逆転した、滑稽で官能的な場面が描かれています。

Lodovico Carracci (1555-1619)

ロドヴィコ・カラッチは、16世紀後半から17世紀初頭にかけてのイタリアの画家です。バロック絵画の先駆者の一人であり、従弟のアゴスティーノとアンニーバレと共にボローニャ派を創設しました。

1582年頃、ロドヴィコは従弟たちと共に、芸術家を教育するための画学校「アカデミア・デッリ・インカッミナーティ(道を進む人々のためのアカデミー)」を設立しました。このアカデミーは、マニエリスム様式の人工的な表現に対抗し、自然の観察と古典的な理想を融合させた「理想化された自然主義」を提唱しました。

Le martyre de Saint Pierre et Saint Paul (1616)

Le martyre de Saint Pierre et Saint Paul(聖ペテロと聖パウロの殉教)は、キリスト教の使徒である聖ペテロと聖パウロが、ローマで殉教する場面を描いています。彼らは同じ日に処刑されたと伝えられており、ペテロは逆さ十字架に、パウロは斬首によって殉教しました。この作品は、彼らの信仰の強さと犠牲を象徴的に表現しています。

まとめ

いかがでしたか?

レンヌ美術館のコレクションは、中世の信仰と理想が形作られ、やがて現実の人間性と感情が加わり、さらにドラマチックな表現へと変化していく、西洋美術の壮大な物語を雄弁に物語ってくれます。

特に、ルネサンス期は宗教的な主題が中心ですが、作品に込められた画家たちの個性や、写実性の追求、そして色彩の美しさを感じ取るだけでも、きっと心に響くものがあるはずです。レンヌを訪れる際は、ぜひこの美術館で、名画が織りなす感動の旅を体験してみてください。

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

レンヌ美術館に展示されいる絵画についてはこちらで詳しくご紹介させて頂いております。合わせてご参照ください。

- レンヌ美術館コレクションで出会う、ルネサンスからバロックへの旅

- ルーベンス、ラ・トゥールも!レンヌ美術館で出会うバロック絵画の真髄

- ル・ブランからシャルダンまで!レンヌ美術館で辿るフランス古典主義とロココ美術の華

- 【レンヌ美術館】知られざる19世紀美術の宝庫! 新古典主義から写実主義、印象派の夜明けまで

- レンヌ美術館の印象派名画8選|シスレー、カイユボット、ゴーギャンの隠れた傑作を現地レポート

- レンヌ美術館で出会う象徴主義とナビ派の名作|ルドン、ドニ、ベルナールが描く神秘の世界

- レンヌ美術館で出会う20世紀前衛芸術の傑作|クプカ、ルオー、デュフィが切り開いた革命的表現

- フランス・レンヌ美術館で出会うキュビズムの巨匠たち|ピカソ、グリス、ドローネーの傑作を現地取材

- レンヌ美術館 コレクション カオスから生まれる美、戦後抽象絵画の巨匠たち

- レンヌ美術館 コレクション 写真と絵画が交差する、現代美術の新たな地平

コメント