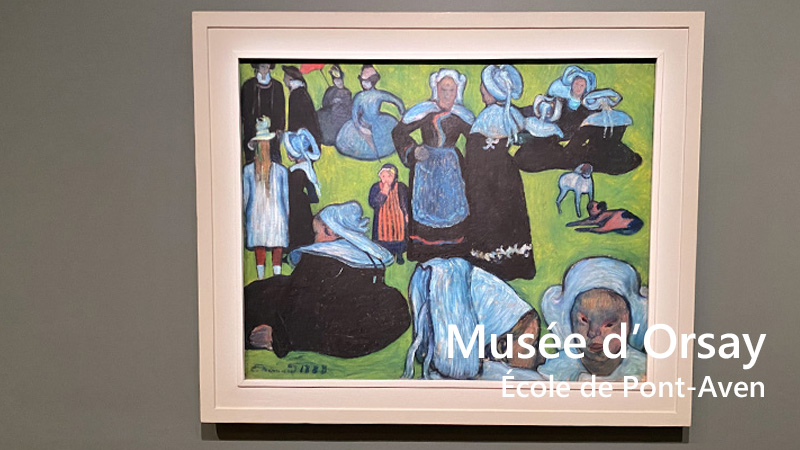

オルセー美術館コレクション特集|ポン=タヴァン派の魅力とは?

今回ご紹介するのは、フランス・ブルターニュ地方にある小さな町「ポン=タヴァン」にちなんだ芸術グループ、ポン=タヴァン派の作品です。

19世紀後半、この町に魅了された画家たちが集まり、その中心にはポール・ゴーギャンがいました。

彼らが生み出した独自のスタイルは、芸術界に新たな風を吹き込みました。

この記事では、ポン=タヴァン派の特徴や代表的な作品を詳しく解説します。

芸術に興味がある方も、ゴーギャンの世界観に触れたい方も、ぜひ最後までご覧ください!

ポン=タヴァン派とは

歴史

ポン=タヴァン派が結成されるきっかけは、1862年にパリからカンペール( Quimper)まで鉄道が開通されたことが大きく影響しています。

美しい田園風景と、アヴァン川の景色が多くの画家を魅了しました。

そして、物価が安く、滞在時にお金がかからないことも魅力の一つでした。

最初は、アメリカの留学生が多く訪れていたのですが、後にジェロームやブグローと言ったフランスの巨匠たちも訪れるようになりました。

1886年の7月にゴーギャンが訪れてポン=タヴァン派のもう一人の中心人物である、エミール・ベルナールも同じ年の夏の終わりにゴーギャンに会うためにポン=タヴァンにやって来ました。

しかしこの時2人はほとんど話すことがなく、2年後の1888年に本格的な関係を築き始めました。

1889年、パリで万国博覧会の片隅にあるカフェで、GROUPE IMPRESSIONNISTE ET SYNTHÉTISTE(印象派と綜合主義のグループ展)と言う展示会を開催。

(印象派と言う言葉とは裏腹に、どちらかというと、反印象派的な作品が多く展示されたようです)

この時に参加した画家がポン=タヴァン派を構成する主なメンバーになります。

1891年にゴーギャンはタヒチを訪れた後に、再び1894年にポン=タヴァンを訪れますが、それが最後になります。

グループの中心的存在だったゴーギャンを失った後は、とくに目立つことはありませんでした。

出典:ウィキペディア Pont-Aven School より引用

技術

Synthetism(シンセティズム、綜合主義)という思想が、ゴーギャン、ベルナール、アンクタンによって採用されます。

この手法には3つのルールがあり、

- 自然な形の外観。

- アーティストの感情。

- ライン、カラー、フォルムの美的配慮

これらを表現することを求められました。

ここで特に重要なのは、アーティストの感情であり、印象派が目に見えるものだけを描いていて、思想が表れていないと強く批判していました。

また技術面では、Cloisonnism(クロワゾ二スム)という手法を取り入れており、これは遠近法を無視して、暗い輪郭線でハッキリと作品を描く手法です。

出典:ウィキペディア Synthetism より引用

Paul Gauguin (1848-1903)

ポール・ゴーギャンは、ポスト印象派のフランスの画家、彫刻家、版画家、陶芸家、著述家です。

ゴーギャンは、鮮やかな色彩、平坦な面、単純化された歪んだフォルムを用いた絵画、そして彫刻や木版画における粗く半抽象的な美学によって、20世紀初頭の前衛芸術家たちに深い影響を与えました。

株式仲買人として成功した生活を送っていましたが、1880年代に芸術に専念するようになりました。ブルターニュやカリブ海への旅を経て、文明化されていない文化への関心を深め、1891年にタヒチへ移住しました。タヒチの風景や人々を独特の色彩とスタイルで描き、西洋美術におけるプリミティヴィスムの先駆者となりました。

ピサロの弟子にあたるゴーギャンですが、印象派にとどまらず、自身の画風を追及して、大変多くの画家たちに影響を与えました。

分類が難しいのですが、ここでは、自身が中心となって活動した、ポン=タヴァン派に分類しました。

La Seine au pont d’Iéna. Temps de neige (1875)

La Seine au pont d’Iéna. Temps de neige (イエナ橋から見たセーヌ川、雪景色)は、雪が降る中、パリのイエナ橋からセーヌ川とその周辺の風景を描いたものです。まだ株式仲買人として働きながら画家を目指していた20代後半のゴーギャンが、印象派の影響を受けつつも、後の彼の作風に通じる色彩感覚や構図の実験が見られます。

この作品は、ゴーギャンが1876年に初めてサロンに出品した作品の一つであり、彼の初期の重要な作品として位置づけられています。

Nature morte à la mandoline (1885)

Nature morte à la mandoline(マンドリンのある静物)は、テーブルの上に置かれたマンドリン、花瓶に入った花(中国シャクヤク)、そして果物などを描いています。ゴーギャンがブルターニュに移住する前のパリで描かれたもので、印象派の影響を受けながらも、後の彼の特徴となる装飾的な要素や、やや平坦な画面構成が見られます。

Marine avec vache (1888)

Marine avec vache(牛のいる海景)は、前景には草を食む一頭の牛が描かれ、その背後には広々とした海が広がっています。ゴーギャンがブルターニュのポン=タヴァンに滞在していた時期に描かれました。

伝統的な風景画の概念を覆すようなこの作品は、現実の光景をそのまま描写するというよりも、ゴーギャンの内面的なイメージや象徴性を表現していると考えられます。

Les Alyscamps (1888)

Les Alyscamps(アリスカン)は、南フランスのアルルに滞在していた時期に描いた油彩作品です。

アリスカンは、アルルにある古代ローマ時代の墓地であり、中世には巡礼地としても知られていました。この作品は、そのアリスカンの並木道を、秋の鮮やかな色彩の中で描いています。赤や黄色の落ち葉が地面を覆い、独特の雰囲気を作り出しています。

ゴーギャンはこの場所を、ファン・ゴッホと共に複数回描いており、それぞれ異なる視点や色彩で捉えています。この作品では、並木道の奥行きを強調し、人物を小さく配置することで、広大な空間と、どこか物憂い雰囲気を醸し出しています。

上の2作品は、ゴッホの影響を受けいていると言われています。

La belle Angèle (1889)

La belle Angèle(美しいアンジェール)は、ポン=タヴァンのホテルオーナーだった、Marie-Angélique Satreを描いた作品です。

アンジェールは、ブルターニュの民族衣装を身につけ、やや硬い表情で正面を向いています。背景には、日本の版画の影響(北斎の影響)を受けたと思われる花柄の壁紙が描かれており、平坦な色彩と装飾的なパターンが特徴的です。

Les meules jaunes (1889)

Les meules jaunes(黄色い積みわら)は、大きな干し草の山を描いた作品です。収穫後の農村風景を描いており、画面中央には鮮やかな黄色に塗られた積みわらが大きく配置されています。背景には、青みがかった緑の牧草地や、簡略化された家々、そして空が広がっています。

ブルターニュの Poulduで描かれた作品で、ブルトン地方の伝統的な衣装を着た女性2人が描かれています。

Soyez mystérieuses (1890)

Soyez mystérieusesは、フランス語で「神秘的であれ」という意味を持ちます。

この作品は、ゴーギャンがブルターニュ滞在中に、木版画の技法を用いて制作した連作「ノア・ノア」の中の一点です。タヒチへの最初の旅の前年に制作されており、彼の内面の探求や、後にタヒチの文化や女性たちに抱く神秘的なイメージの初期の作品になっています。

ゴーギャンが彫った作品の中でも最も美しい作品の一つと言われています。

Le repas (1891)

Le repas(昼食)は、タヒチに初めて到着して最初の数か月で描いた作品になります。タヒチの日常生活の一場面を描いており、画面の中央には果物や食事が置かれた低いテーブルを囲んで、数人のタヒチの女性や子供たちが座っています。背景には、豊かな緑の植物や、簡素な家屋が描かれ、タヒチの自然と人々の生活が穏やかに表現されています。

食卓が画面の3分の2ほどを占めますが、実際はテーブルで食べるようなことはなかったようです。

Arearea (1892)

Areareaは、1892年の最初のタヒチ滞在中に制作した油彩作品です。タヒチ語で「喜び」や「楽しみ」といった意味合いを持ちます。

この作品は、鮮やかな色彩と大胆な構図で、タヒチの女性たちが犬と戯れたり、座って語り合ったりする様子を描いています。背景には、鮮やかなピンクや緑の色彩で描かれた風景が広がり、楽園のような雰囲気を醸し出しています。

タヒチ滞在中に、実際に目にしたものだけではなく、現地の神話や古代の物語にも大きな影響を受けていました。

木と赤い犬は、ゴーギャンがこの時期に多く取り入れたアイテムです。

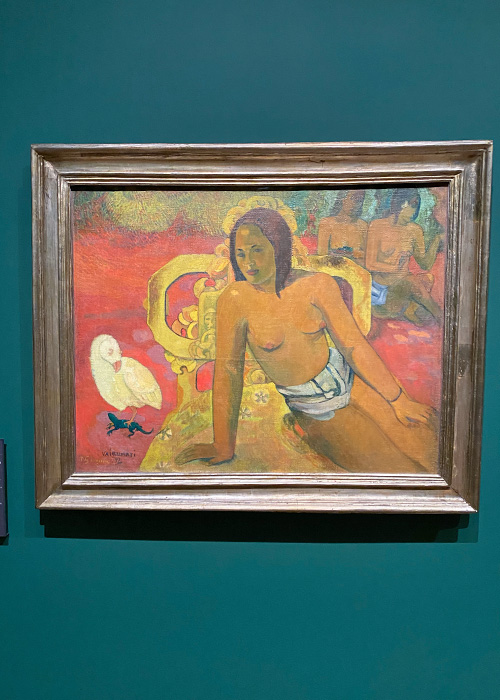

Vairumati (1897)

Vairumati(ヴァイルマティ)は、2度目のタヒチ滞在中に制作した油彩作品です。ヴァイルマティは、タヒチの伝説に登場する美しい女性の名前です。

この作品は、神話的な雰囲気を持つ女性像を描いています。横たわる裸婦は、花々や植物に囲まれ、夢を見ているかのような穏やかな表情をしています。背景には、ゴーギャン特有の鮮やかな色彩と、装飾的なパターンが用いられ、神秘的で幻想的な空間が創り出されています。

西洋的な女性の描き方の要素はほとんどなくなってしまっています。

Le cheval blanc (1898)

Le cheval blanc (白い馬)は、鮮やかな色彩と夢幻的な雰囲気で、タヒチの風景の中に佇む白い馬を描いています。画面の中央やや左に配置された白い馬は、周囲の緑豊かな自然や、水辺でたたずむ人物たちと対比され、独特の存在感を放っています。

実際のシーンではなく、ゴーギャンのイメージをキャンパスに描いています。

Et l’or de leur corps (1901)

Et l’or de leur corps (そして彼らの肉体の黄金)は、タヒチの自然の中でくつろぐ二人の裸婦を描いています。画面全体は、豊かで鮮やかな色彩で彩られ、特に女性たちの肌は、タイトル通り、黄金色に輝いているように見えます。背景には、緑豊かな植物や青い空が広がり、楽園のような光景が描かれています。

タヒチにある、マルケサス島の小さな村、Atuonaで描いた作品です。

Meyer de Haan (1852-1895)

マイヤー・デ・ハーンは、オランダ出身の画家です。ゴーギャンと親交があり、彼の芸術的な発展に重要な影響を与えた人物として知られています。

アムステルダムの裕福なユダヤ系の家庭に生まれたデ・ハーンは、当初はビジネスの世界で働いていましたが、後に芸術に情熱を注ぐようになります。1880年代後半にパリに移り住み、そこでゴーギャンと出会いました。

1888年と1889年には、ゴーギャンと共にブルターニュのポン=タヴァンに滞在し、共同で制作活動を行いました。この時期、二人は互いに影響を与え合い、芸術的な実験を重ねました。デ・ハーンの作品には、ゴーギャンの影響が見られる一方で、彼自身の独特な色彩感覚や、内面的な表現への関心も感じられます。

Nature morte aux carottes (1889)

Nature morte aux carottes(人参のある静物)は、テーブルの上に置かれた人参、玉ねぎ、ジャガイモなどの野菜と、素朴な陶器の容器を描いています。ゴーギャンと同じく、デ・ハーンもブルターニュの質素な生活や身近なモチーフに目を向け、力強い筆致と、やや暗く落ち着いた色彩でそれらを描き出しています。

Nature morte au lilas (1890)

Nature morte au lilas(ライラックのある静物)は、花瓶に活けられたライラックの花を中心に、テーブルの上に果物やその他の物が配置されています。デ・ハーンの静物画の特徴である、やや抑制された色彩と、対象の質感や量感を捉えようとする真摯な姿勢が表れています。

ゴーギャンの同名の作品と比較すると、デ・ハーンの作品は、より落ち着いた色調で、光と影の表現に重きを置いているように見えます。

Émile Bernard (1868-1941)

エミール・ベルナールは、フランスの画家、著述家です。ポスト印象派の重要な画家の一人であり、特に1880年代後半から1890年代初頭にかけて、ポール・ゴーギャンと共に総合主義(サンテティスム)の創始に貢献しました。

パリで生まれたベルナールは、アカデミックな美術教育に不満を持ち、ゴーギャンと出会い、彼の影響を強く受けました。ブルターニュのポン=タヴァンなどで共同制作を行い、単純化されたフォルム、平坦な色彩、そして明確な輪郭線を用いた独自のスタイルを発展させました。これは、見たままの印象を描く印象派とは異なり、画家の内面的な感情や思考を表現しようとするものでした。

ゴッホ、セザンヌとも交流がありました。

また、ルイ・アンクタンと共に、Cloisonnisme(クロワゾニスム)と言われる、輪郭を太く濃い色で描き、色や形を単純化する手法を編み出しました。

クロワゾニスム(Cloisonnisme)

- 主な特徴:

- 太い暗色の輪郭線: モチーフを明確に区切り、ステンドグラスの鉛線(クロワゾン)のような効果を生み出します。

- 平坦な色面: 輪郭線で囲まれた内部は、陰影やグラデーションをほとんど使わず、均一な色で塗られます。

- 単純化されたフォルム: 対象の形は簡略化され、装飾的な効果が強調されます。

- 強調点: 視覚的な要素、特に形態と色彩の分離と強調に重点を置いています。太い輪郭線によって、それぞれの色面が独立して際立ち、装飾的な画面構成を作り出します。

サンテティスム(Synthétisme)

- 主な特徴:

- 主観的な感覚の統合: 画家が見たもの、感じたこと、考えたことを総合的に表現しようとします。

- 記憶や想像への依存: 自然を直接模倣するのではなく、記憶や想像に基づいて描くことを重視します。

- 単純化された形態と色彩: クロワゾニスムと同様に、形態や色彩を単純化しますが、より象徴的な意味合いを持たせることがあります。

- 装飾的な平面性: 平面的な画面構成を重視します。

- 強調点: 視覚的な要素だけでなく、画家の内面的な経験や精神性を統合し、象徴的に表現することに重点を置いています。形態や色彩は、単に分離された要素ではなく、画家の感情や思想を伝えるための手段となります。

Madeleine au Bois d’Amour (1888)

Madeleine au Bois d’Amour (恋の森のマドレーヌ)は、恋の森と呼ばれる場所で、物憂げな表情で座る若い女性、マドレーヌ(ベルナールの妹)を描いています。彼女はブルターニュの伝統的な衣装を身につけ、うつむき加減で、周囲の自然の中に一人佇んでいます。

Le Pardon (1888)

Le Pardon (ル・パルドン祭)は、ブルターニュの村で行われるル・パルドン祭の様子を描いています。前景には、伝統的な衣装を身につけた人々が祈りを捧げたり、行列を作ったりする様子が描かれ、背景には教会や旗などが描かれています。

ゴーギャンの影響を強く受けて描かれた作品です。後にナビ派のモーリス・ドニが購入しました。

2019年にオルセー美術館に展示されるようになりました。(現在の所有者はAXAグループのようです)

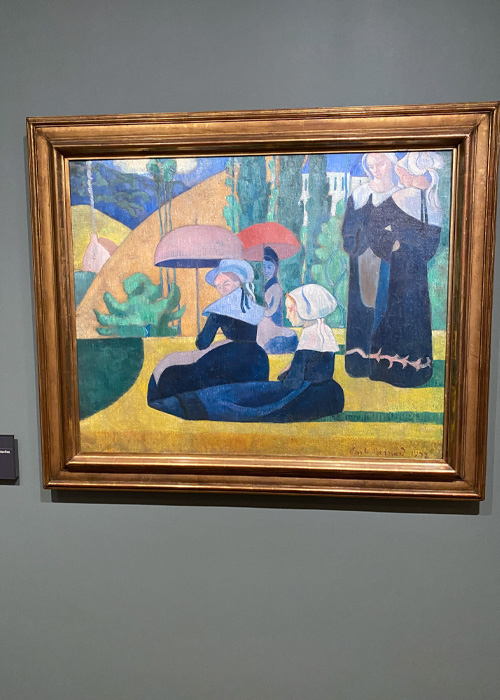

Les bretonnes aux ombrelles (1892)

Les bretonnes aux ombrelles (傘を持つブルターニュの女たち)は、ブルターニュの風景の中に、傘をさした数人の女性たちが描かれています。彼女たちは伝統的なブルターニュの衣装を身につけ、それぞれのポーズで佇んでいます。

フランス北西部、Finistère(フィニステール)で描いた作品です。

Baigneuses à la vache rouge (1887)

Baigneuses à la vache rouge (赤い牛のいる水浴の女たち)は、水辺でくつろぐ数人の裸婦と、そのそばにたたずむ一頭の赤い牛を描いています。背景には、緑豊かな風景が広がっています。

特に目を引くのは、タイトルにもある鮮やかな赤い牛です。その非現実的な色彩は、単なる風景描写ではなく、画家の内面的な感情や象徴的な意味合いを込めていると考えられます。裸婦たちのポーズや配置も、伝統的なアカデミックな裸体画とは異なり、より自由で自然な印象を与えます。

Moisson au bord de la mer (1891)

Moisson au bord de la mer (海辺の収穫)は、海辺に近い畑で収穫作業をする人々を描いています。黄金色に実った麦畑と、青い海のコントラストが印象的です。働く人々は、簡略化されたシルエットで表現され、風景の中に溶け込むように描かれています。

1886年から1893年までの間、ブルターニュの海沿いの小さな町、Saint-Briac-sur-Merで過ごしていました。

Autoportrait symbolique (1891)

Autoportrait symbolique (象徴的な自画像)は、単なる肖像画というよりも、画家の内面や精神性を象徴的に表現しようとした意欲的な試みです。ベルナール自身が、正面を向き、やや憂いを帯びた表情で描かれています。

背景には、いくつかの象徴的な要素が配置されています。例えば、花瓶に活けられた花や、本などが描かれており、これらは画家の知性や感受性、あるいは人生の儚さなどを暗示していると考えられます。色彩は、落ち着いたトーンでありながらも、象徴的な意味合いを持つ色が用いられている可能性があります。

1866年から1941年まで、ほぼ毎年自画像を描いていたと言われるベルナール。この作品は、ゴッホを亡くし、ゴーギャンと別れた後に描かれた作品と言われています。

まとめ

いかがでしたか。

ハッキリとした輪郭線で描かれた作品が多かったと思います。

背景などは簡略化されている作品も多く見られたと思います。

ポン=タヴァン派は反印象派的なポジションであり、分類としてはポスト印象派に属しています。

また一部の作品には象徴的な部分もみられ、象徴主義に近いものと考えられる場合もあるようです。

個性的な作品が多いので、少し背景を理解しておくとより楽しめるのではないでしょうか。

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

なお作品の解釈については、オルセー美術館公式ページを参考にさせて頂いております。

オルセー美術館に展示されているその他の作品は以下にて詳しくご紹介させて頂いております。

- オルセー美術館で味わうアカデミック美術の巨匠たち ― アングル、カバネル、ブグロー、ジェローム

- オルセー美術館コレクション: ドラクロワとロマン主義 - フランスの代表的画家とアカデミズムの対立

- 【オルセー美術館】コロー、ミレー…バルビゾン派を代表する「バルビゾン七星」の絵画を堪能!

- オルセー美術館で体感する「リアリズム宣言」!クールベ率いる反アカデミズムの画家たち

- オルセー美術館の印象派前夜|マネ、ドガ、ゴンザレスの革新的芸術

- 【オルセー美術館】シスレー、モネ、ルノワール… 光の巨匠たち!印象派を代表する傑作を堪能

- 【オルセー美術館】印象派を支えた隠れた功労者たち!カイユボット、ピサロ、モリゾの魅力に迫る

- 【オルセー美術館】点描の革命児たち!スーラ、シニャック…新印象派の輝き

- 【オルセー美術館】セザンヌとゴッホ ― 孤高の天才たちが描いた「ポスト印象派」の世界

- オルセー美術館コレクション|ポール・ゴーギャンとエミール・ベルナール:ポン=タヴァン派と綜合主義の誕生

- オルセー美術館コレクション|ナビ派の神秘主義と名画たち:セリュジエ、ボナール、ヴュイヤール、ドニ

- オルセー美術館:象徴主義の巨匠 シャヴァンヌとモロー – フランス絵画の精華

- オルセー美術館 アール・ヌーヴォー:ロートレックとウジェーヌ・グラッセ – 華麗なる時代の美

- オルセー美術館:抽象絵画の巨匠たち – ピカソ、クプカ、モンドリアンと現代美術への道

コメント