ルーアンの石畳を歩けば、街の光が絵画になっているのに気づくでしょう。ルーアン美術館は、そんな「光と気配」を描き続けた印象派の名手たちの作品を数多く所蔵しています。

本記事では、カミーユ・ピサロがホテル窓から捉えた霧のルーアン、クロード・モネの連作に連なる街景、アルフレッド・シスレーの詩的な川辺、そしてドガやルノワールの人物表現まで――撮影した実物写真とともに、作品の見どころと制作背景をやさしく読み解きます。美術初心者でも楽しめる“鑑賞のコツ”付き。美術館に行く前の予習にも、訪問後の余韻にもぴったりの記事になっています。

Camille Pissarro (1830-1903)

カミーユ・ピサロは、印象派を代表する画家の一人であり、その穏やかで詩的な風景画で知られています。また、印象派の創設者の一人として、画家たちの精神的な支柱でもありました。

ピサロは、全8回開かれた印象派展、すべてに参加した唯一の画家です。

Jardin des tuileries effet de neige (1899)

『Jardin des Tuileries, effet de neige』(チュイルリー公園、雪の効果)は、雪に覆われたパリのチュイルリー公園の風景を、窓から見下ろす形で描いています。

Le Pont Boieldieu à Rouen, soleil couchant, temps brumeux (1896)

『Le Pont Boieldieu à Rouen, soleil couchant, temps brumeux』(ルーアンのボイエルデュー橋、日没、霧の天気)は、ルーアンを流れるセーヌ川に架かるボイエルデュー橋の風景を、日没時の霧のかかった雰囲気の中で描いています。

ピサロは1896年にルーアンに滞在し、ホテルの部屋の窓から、ボイエルデュー橋の様々な時間帯や天候を主題に、一連の作品を制作しました。この絵画はその中の一枚です。

Edgar Degas (1834-1917)

エドガー・ドガは、19世紀フランスの画家で、印象派を代表する芸術家の一人です。しかし、彼は自らを「現実主義者」とみなし、印象派の典型的な様式とは異なる独自の手法を追求しました。

ドガは、戸外の風景よりも屋内の人物に焦点を当てました。特に、バレエの踊り子、洗濯をする女性、競馬の騎手など、日常生活における人物の動きや姿を独自の視点で捉えました。

Renard mort sous bois (1863)

『Renard mort sous bois』(森の中の死んだ狐)は、森の中に横たわる死んだ狐を写実的に描いた静物画です。

この作品は、ドガがバレエの踊り子や競馬の騎手といった動的な主題で知られるようになる前の、初期の作品です。彼はこの時期、ギュスターヴ・クールベが主導した写実主義運動の影響を受けており、この作品はその一例です。

Alfred Sisley (1839-1899)

アルフレッド・シスレーは、印象派を代表する風景画家です。イギリス国籍でありながらフランスで活動し、クロード・モネやピエール=オーギュスト・ルノワールらとともに印象派の創設期メンバーの一人でした。

Route tournante ou bord de la Seine (1875)

Route tournante ou Vue de la Seine(曲がりくねる道またはセーヌ川の眺め)は、印象派らしく、自然光の移ろいを繊細に捉えた柔らかな色彩と筆致で描かれており、穏やかな大気感と静けさが伝わってきます。

シスレーならではの空の描き方も注目すべき点です。他の作品にも見られますが、シスレー作品は空が重要な要素を占めています。

La Barque pendant l’inondation,Port Marly (1876)

『La Barque pendant l’inondation, Port-Marly』(ポール=マルリーの洪水の間のボート)は、パリ近郊のポール=マルリーで発生した洪水後の情景を描いています。水浸しになった通りに浮かぶボートが、非日常的な光景を作り出しています。

La Place du Chenil à Marly, effet de neige (1876)

『La Place du Chenil à Marly, effet de neige』(マルリーのシュニル広場、雪の効果)は、シスレーが当時住んでいた、パリ郊外のマルリー=ル=ロワにあるシュニル広場が、雪に覆われた情景を描いています。冬を題材に描くことを好んでいたシスレーらしい作品です。

L’Eglise de Moret (plein soleil) (1893)

『L’Eglise de Moret (plein soleil)』(モレの教会、強い日差し)は、シスレーが晩年を過ごしたモレ=シュル=ロワンの町の教会を、強い日差しの下で描いています。

1893年から94年の間に、シスレーはこの教会の作品を12枚描いています。

Sentier au bord de l’eau à Sahurs le soir (1894)

Sentier au bord de l’eau à Sahurs le soir(夕暮れのサール、川辺の小道)は、ノルマンディー地方サール(Sahurs)にあるセーヌ川沿いの小道を描いており、夕刻の光に包まれた静かな雰囲気が印象的です。

La Seine à La Bouille, coup de vent (1894)

La Seine à la Bouille, coup de vent(セーヌ川、ラ・ブイユにて、突風)は、印象派の特徴である「一瞬の光や空気の感覚」を巧みに表現しており、自然の動きが画面全体に宿っています。また、当時注目を集めたモティーフ—川、舟、風の効果—が融合された一作として、高く評価されています。

Chemin montant au soleil (1891)

『Chemin montant au soleil』「日の光に向かって昇る道」は、丘をのぼる小道を明るい日光に照らされながら描き、前方には小さな人物のシルエットも見え、奥行きと人間の存在感を演出します。

手前から奥に伸びる道路と、丘の急斜面が、絵の中には見えない部分を感じさせる作品です。

Côtes du Pays de Galles dans la brume (1897)

Côtes du Pays de Galles dans la brume(霧の中のウェールズの海岸)は、霧が立ちこめたウェールズの海岸というモティーフを、印象派らしい気候や光の揺らぎを捉える手法でえがいています。霧の中にぼんやりと浮かぶ海岸線が、繊細な筆致で表現されています。

シスレーは1897年、長年の伴侶ユージニー・ルスーザックとついに結婚するため、最後の旅としてウェールズを訪れました。この訪問中、ペナース(Penarth)やスウォンジー近くのランランド湾(Langland Bay)で、彼の唯一の海景画の制作が行われました。

Lady’s Cove, Pays de Galles (1897)

「Lady’s Cove, Pays de Galles」(レディース・コーヴ、ウェールズ)は、シスレーの最後の重要な制作活動の一部であり、印象派の核心である「光の瞬間」を詩的に切り取った作品です。岩と波、空と海の調和が生み出す静謐でありながらダイナミックな情景が、観る者に深い余韻を残します。この作品を含むウエールズの海景画群は、彼のキャリアにおける稀有で貴重な試みといえます。

Claude Monet (1840-1926)

クロード・モネは、フランスの画家で、印象派の中心人物として知られています。

モネはパリで生まれ、幼少期をノルマンディー地方の港町ル・アーヴルで過ごしました。当初は風刺画を描いていましたが、風景画家のウジェーヌ・ブーダンと出会い、屋外で絵を描く「戸外制作」を教わったことで、光や大気の変化を捉えることに目覚めます。

彼は伝統的な美術教育に反発し、ルノワールやピサロらと交流を深めました。1874年に開催された第1回印象派展に、彼の作品《印象、日の出》が出品された際、批評家が皮肉を込めて使った「印象派」という言葉が、この新しい絵画様式の名称の由来となりました。

モネの画風は、刻々と移り変わる光や影、色彩の変化を瞬間の印象として捉えることにあります。そのため、彼が描いた絵には、対象の輪郭がはっきりとせず、筆触(筆の跡)が残っているのが特徴です。また、彼は同じモチーフを異なる時間や季節に繰り返し描く「連作」を多く制作しました。

Vue générale de Rouen (1892)

《Vue générale de Rouen (1892)》(ルーアンの眺め)は、彼の代表的な連作「ルーアン大聖堂」と関連する作品です。この作品は、連作の制作過程で描かれた、よりスケッチ的な性格を持つ作品と考えられています。

1994年に初めて公開された作品です。

Champ de coquelicots, environs de Giverny (1885)

《Champ de coquelicots, environs de Giverny 》(ジヴェルニー近郊のひなげし畑)は、彼が自宅のあるジヴェルニーで描いた風景画です。鮮やかな赤いひなげしが咲き乱れる畑が前景に描かれ、その奥にはなだらかな丘陵が広がっています。

この絵は、モネが妻カミーユと息子ジャンを描いた1873年の《ひなげし》を彷彿とさせる作品でもあります。モネは、この作品を通して、かつての幸福な記憶を呼び起こすかのような、穏やかで郷愁的な風景を描いたと考えられています。

モネの署名がなく、最初は疑問視されていた作品です。

La Seine à Port-Villez (1894)

《La Seine à Port-Villez 》(ポール=ヴィレのセーヌ川)は、彼が晩年を過ごしたジヴェルニーの近くで描かれた風景画です。光と影の使い方が絶妙な作品です。

La Seine à Vétheuil (1879)

《La Seine à Vétheuil 》(ヴェトゥイユのセーヌ川)は、彼が経済的にも精神的にも困難な状況にあった時期の作品です。

モネは1878年から1881年にかけて、パリ郊外のヴェトゥイユに住んでいました。この時期は、妻カミーユの病気と死、そして経済的な困窮という苦難に直面しており、彼の作品にもその内省的な雰囲気が反映されているとされています。

この絵は、ヴェトゥイユの村を背景に、冬のセーヌ川を描いています。画面は雪に覆われ、凍りついた川に氷の塊が浮かび、静けさと寒々しさを感じさせます。

La Seine, vue des hauteurs de Chantemesle (1881)

Les coteaux près de Vétheuil (1881)

Le village de Vétheuil (1881)

《La Seine, vue des hauteurs de Chantemesle 》(シャンテムル高台からのセーヌ川の眺め)は、彼の画風が変化し始めた時期の重要な作品です。シャンテムルの高台から見下ろすセーヌ川の広い眺めを描いており、彼のこれまでの作品とは異なる、雄大なスケール感が特徴です。

《Les coteaux près de Vétheuil 》(ヴェトゥイユ近郊の丘陵地)は、ヴェトゥイユの村を見下ろす丘陵地帯を、明るく、広々とした視点から描いています。

《Le village de Vétheuil 》(ヴェトゥイユの村)は、ヴェトゥイユの村全体を対岸から見つめ、静かで穏やかな雰囲気をとらえています。

Route, effet de neige, soleil couchant (1869)

《Route, effet de neige, soleil couchant 》(道、雪の効果、日没)は、モネがパリ近郊のブージヴァルに住んでいた1869年の冬に描かれました。降り積もった雪に覆われた道と、地平線に沈む太陽の光が、刻々と変化する自然の情景を捉えています。

モネは生涯を通じて雪景色を数多く描きましたが、この作品はその初期のものであり、まだ印象派という言葉が存在していなかった時代に、光の効果を追求していた彼の姿勢をよく示しています。

Rue Saint-Denis, fête du 30 juin 1878 (1878)

《Rue Saint-Denis, fête du 30 juin 1878》(サン=ドニ通り、1878年6月30日の祝日)は、彼の数少ない都市風景画の中でも特に有名な作品です。

この作品は、1878年6月30日に開催されたパリ万国博覧会を祝う祭りの様子を描いています。フランス国旗(トリコロール)が街路いっぱいに飾られ、通りを行き交う人々で賑わう、活気に満ちた一瞬を捉えています。

モネは、この祝祭的な光景を、窓から見下ろす形で描きました。これにより、通りの喧騒や人々の動きを俯瞰的に捉えるとともに、国旗の鮮やかな色彩が画面全体を覆う印象的な構図を生み出しています。

La Cathédrale de Rouen. Le Portail et la tour d’Albane. Temps gris (1894)

《La Cathédrale de Rouen. Le Portail et la tour d’Albane. Temps gris 》(ルーアン大聖堂、門とアルバーヌ塔、曇り)は、彼の有名な30パターンにも及ぶ「ルーアン大聖堂」連作の一枚です。

フランスではオルセー美術館が複数所有しています。また、マルモッタン美術館にも展示されています。

この作品は、その連作の中でも曇りの日の情景を描いたものです。光が弱く、空が灰色に覆われた日の大聖堂の門とアルバーヌ塔に焦点が当てられています。

Auguste Renoir (1841~1919)

オーギュスト・ルノワールは、フランスの画家で、クロード・モネらとともに印象派を代表する人物です。

ルノワールは、パリ近郊のリモージュで生まれました。貧しい家庭に育ち、若い頃は陶器の絵付け職人として働き、その後、絵画を学び始めました。彼はモネと友人になり、戸外制作(屋外で絵を描くこと)を共に行うなど、印象派の活動に深く関わりました。

Jeune femme au miroir (1915)

《Jeune femme au miroir 》(鏡の前の若い女性)は、彼の晩年の傑作の一つです。

モデルは、ルノワール晩年の作品に多数登場するCatherine Hessling(キャサリン・エスリング、通称:Dédée)。画家アンリ・マティスを通じてルノワールに紹介され、1915年ごろから特に好んで描かれたモデルです。後に彼の息子ジャン・ルノワールと結婚し、俳優としても活躍しました。

BOUQUET DE CHRYSANTHÈMES (1884)

《Bouquet de chrysanthèmes 》(菊の花束)は、菊の花を中心に、花瓶、背景等もシンプルに描かれています。それでいて、全体的な統一感の高さは、細部に至るルノワールならではのタッチによるものです。

Armand Guillaumin (1841-1927)

アルマン・ギヨマンは、カミーユ・ピサロやポール・セザンヌとともに初期から印象派の運動に参加したフランスの画家です。その色彩に多くのファンがひきつけられ、現在世界中の主な美術館で好んで展示されています。

ギヨマンは、経済的に苦しい生活を送りながら、昼間は役所の仕事をし、夜間に絵画を学ぶという苦労を重ねました。彼は、第1回印象派展(1874年)に参加し、その後も多くの印象派展に出品しました。

彼の作品は、強烈で鮮やかな色彩が特徴で、晩年にはフォーヴィスムを予見させるような大胆な色使いをしました。特に、燃えるような赤や紫、深い緑を多用し、自然の光と色彩を力強く表現しました。モネやピサロが光の繊細な移ろいを描いたのに対し、ギヨマンはより感情的でドラマチックな風景を描きました。

1891年に宝くじに当選したことで、彼は仕事を辞め、絵画制作に専念できるようになりました。この幸運により、彼はフランス各地を旅して、地中海沿岸やオーヴェルニュ地方など、多様な風景を描くことができました。

MADAME GUILLAUMIN COUSANT (1888)

《Madame Guillaumin cousant》(縫い物をするギヨマン夫人)は、ギヨマンの妻であるマドレーヌが、穏やかな光の差す部屋で縫い物をしている様子を描いています。彼の妻の日常を描いたこの作品も、幸福な日常をその色彩と共に描いています。

La pêcherie à Crozant

《La pêcherie à Crozant》(クロザンの漁場)は、フランス中部のクルーズ川流域にあるクロザンという地を描いています。

GUSTAVE CAILLEBOTTE (1848-1894)

ギュスターヴ・カイユボットは、フランスの画家、美術コレクター、そして印象派の重要なパトロン(支援者)でした。カイユボットは、クロード・モネやオーギュスト・ルノワールらとともに印象派展に参加しましたが、彼らの画風とは一線を画していました。

カイユボットは裕福な家庭に生まれたため、自身の財産を使い、経済的に苦しい画家たちを支援しました。カイユボットの死後、彼の膨大なコレクションはフランス政府に遺贈され、後にオルセー美術館の重要なコレクションとなりました。これにより、彼は画家としてだけでなく、印象派を後世に伝える上で不可欠な人物として記憶されています。

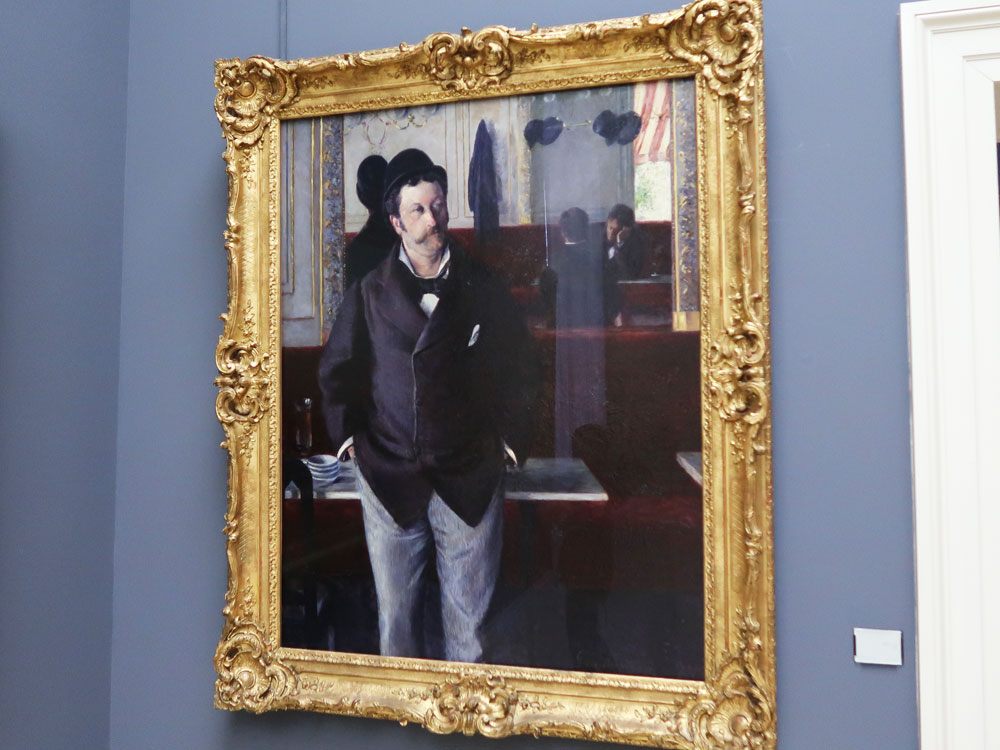

DANS UN CAFÉ (1880)

《Dans un café》(カフェにて)は、彼の描いた近代パリの日常生活の一場面を切り取った作品です。

人物たちの日常的なひとときをリアルかつ繊細に捉え、19世紀後半の都市生活の雰囲気を表現しています。光の扱いや細部の描写に優れ、印象派と写実主義の要素が融合した作風が特徴です。

この作品は、第5回印象派展に出品された作品で、ポケットに手を入れた男性だけでなく、鏡に映った2人の男性も描かれている所が印象的です。

まとめ

ルーアン美術館の印象派コレクションは、単なる過去の名残ではなく「光の瞬間」を現在に伝える生きた展示です。絵の前に立つと、筆致や色彩が当時の空気を呼び戻し、都市や自然の息遣いが伝わってきます。

この記事で紹介した作品写真と解説を片手に、ぜひ現地で実物に向き合ってみてください。画面とは違う質感やスケール、光の反射が、あなたの見る目を確実に変えてくれるはずです。

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

ルーアン美術館に展示されている作品は以下の記事で詳しくご紹介させて頂いております。合わせてご参照ください。

コメント