オルセー美術館の彫刻コレクションは、単なる装飾品ではありません。それは、伝統を打ち破り、近代彫刻の扉を開いた「革命家たち」の物語です。

この記事では、前回ご紹介したアカデミックな作品群とは対照的に、人間の内面や感情、そして新たなフォルムの可能性を追求した革新的な彫刻家たちに焦点を当てます。「近代彫刻の父」ロダン、そして彼に影響を与えた、あるいは対抗したアーティストたちの傑作を通じて、彫刻史の劇的な変化を読み解いていきましょう。

Edgar Degas (1834-1917)

エドガー・ドガは、印象派を代表する画家として知られていますが、実は生涯を通じて熱心に彫刻を制作した、重要な彫刻家でもありました。

ドガは、彫刻を絵画のための習作と位置づけ、特に人物や動物の動きを研究するために用いました。そのため、彼の彫刻の多くは、非常に生き生きとした動きや、瞬間的なポーズを捉えています。

Petite danseuse de 14 ans

Petite danseuse de 14 ans(14歳の小さな踊り子)は、パリ・オペラ座でバレエを学ぶ少女、マリー・ファン・ゴーテムをモデルにしています。

この作品は、発表当時「醜い」「不道徳だ」といった厳しい批判を受け、その後、ドガは生きてる間に二度と彫刻を公に展示することはありませんでした。しかし、後にこの作品は近代彫刻の傑作として再評価されました。

Auguste Rodin (1840-1917)

オーギュスト・ロダンは、19世紀末から20世紀初頭にかけて活躍したフランスの彫刻家で、近代彫刻の概念を根本から変えたことから「近代彫刻の父」と呼ばれています。

ロダンはパリの国立高等美術学校への入学を3度失敗し、代わりに装飾美術学校で学びました。その後、彫刻家アルベール=エルネスト・カリエ=ベルーズの工房で働き、ブロンズやテラコッタの装飾品を制作しました。

彼の作風は、それまでのアカデミックな理想主義や古典主義とは一線を画していました。彼は、人間の内面的な感情、苦悩、情熱といった精神性を、躍動感のある肉体と、荒々しい表面のテクスチャーを通じて表現しました。この革新的なアプローチは、当時の伝統的な芸術観に大きな衝撃を与えました。

Balzac (1897)

Balzac(バルザック)は、フランスの作家オノレ・ド・バルザックを主題に、作成しています。ロダンは、この作品を制作するために約7年もの歳月を費やし、バルザックの生涯と作品を深く研究しました。

ロダンは、伝統的な肖像彫刻のように作家の顔を克明に描写するのではなく、夜会服をまとったバルザックが思考のプロセスに没頭している姿を、まるで布をまとったかのような巨大な塊として表現しました。この作品は、人間の精神性や創造力の本質を、外見の細部よりも重視するという、ロダンの革新的な芸術観を象徴しています。

彼は、この作品を生涯にわたる傑作と見なしていましたが、生前、ブロンズに鋳造されることはありませんでした。彼の死後、1939年に初めてブロンズに鋳造され、後にオルセー美術館の重要な収蔵品となりました。

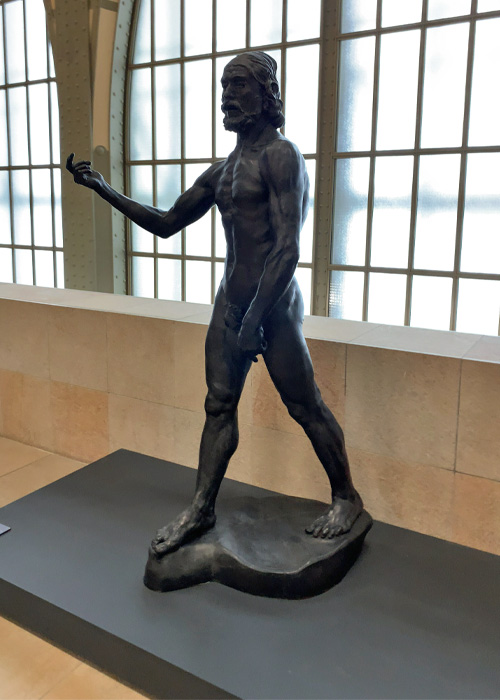

L’HOMME QUI MARCHE (1907)

L’HOMME QUI MARCHE (歩く人)は、元々別の作品《洗礼者ヨハネ》のために制作された習作の断片から生まれました。ロダンは、その胴体と脚部を組み合わせて拡大し、独立した作品として完成させました。彼は、人物のアイデンティティや物語性よりも、歩行という動作そのもの、すなわち、人体が持つ力と躍動感を表現することに焦点を当てました。

SAINT JEAN-BAPTISTE (1880)

SAINT JEAN-BAPTISTE(洗礼者ヨハネ)は、キリスト教の聖人である洗礼者ヨハネを主題としていますが、従来の理想化された表現とは一線を画しています。ロダンは、この荒々しくも力強い裸体像を通して、聖人の崇高な精神性を肉体的な迫力で表現しました。

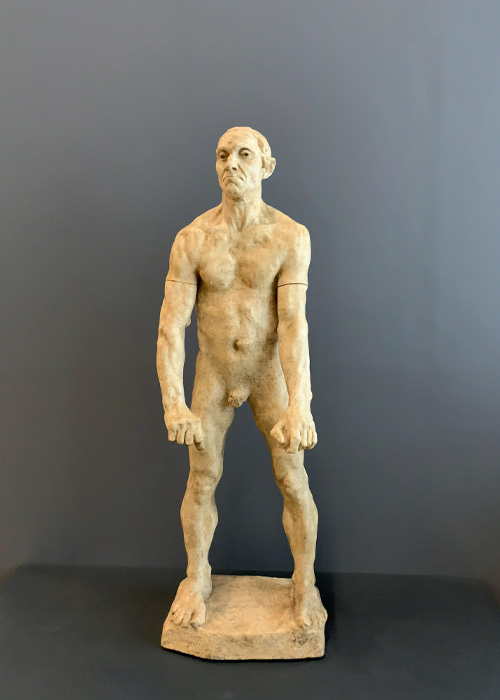

Jean d’Aire (1886)

Jean d’Aire (ジャン・デール)は、ロダンの最も有名なグループ彫刻《カレーの市民》を構成する六人の人物のうちの一人です。

《カレーの市民》は、英仏百年戦争中の1347年、英国軍に包囲されたカレー市の市民が、降伏の条件として身代わりを申し出た歴史的な出来事を描いています。ジャン・デールは、その身代わりとなった六人の市民の一人です。

すぐ近くにロダン美術館がありますので、ぜひお時間のある方は立ち寄って見てくださいね。

ロダン美術館についてはこちらで詳しくご紹介させて頂いております。

Auguste Renoir (1841-1919)

オーギュスト・ルノワールは、印象派を代表する画家として知られていますが、晩年には彫刻家としても活動しました。彼の彫刻は、重度のリウマチにより筆を持つことが困難になった時期に制作されたものです。

ルノワールは、自らの手で彫刻を制作することができなかったため、1913年から1918年まで、若い彫刻家リシャール・ギノ(Richard Guino (1890-1973))と協力しました。彼はギノに口頭で指示を出し、ギノがその指示に従って粘土を形作るというユニークな共同作業によって、ルノワールの頭の中のビジョンが立体化されました。

Eau (1917)

Eau (水)は、ルノワールの晩年の絵画に見られる、豊かで丸みのあるフォルムがそのまま立体化されており、身体の輪郭は柔らかく、流れるような印象を与えます。この作品は、ルノワールが追求した官能性と生命の喜びを、彫刻という媒体で表現した好例です。

Eau (1916) 左 Coco (1907) 中央 Feu (1916) 右

Coco (ココ)は、子供らしい無邪気さと、生き生きとした表情を捉えたブロンズ像で、ルノワールが家族に向けた温かい眼差しが感じられます。絵画で描かれた柔らかな筆致が、そのまま立体になったかのような、温かみのある作風が特徴です。

Feu (火)は、情熱や生命の炎を思わせます。

これらの作品は、自然の要素を女性像で表現しています。

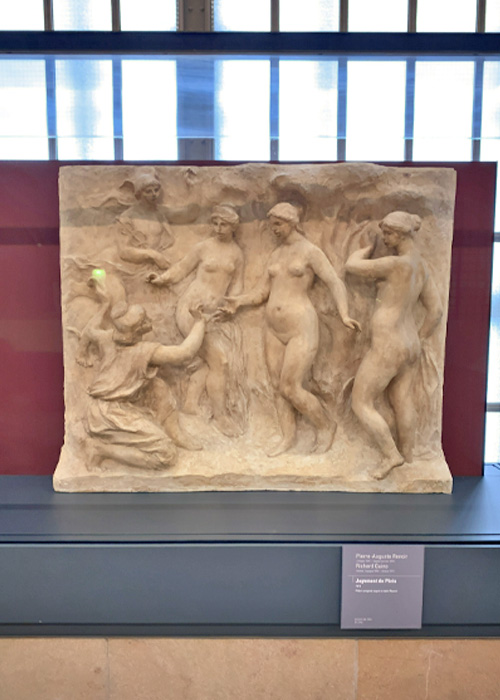

Jugement de Pâris (1914)

Jugement de Pâris (パリスの審判)は、ギリシャ神話の有名なエピソード「パリスの審判」を主題としています。トロイアの王子パリスが、ヘラ、アテナ、アフロディテの三女神のうち、最も美しい一人を選ぶ物語です。

Madame Renoir (1916)

Madame Renoir (ルノワール夫人)は、ルノワールの生涯にわたるミューズであり、妻であったアリーヌ・ルノワールの胸像です。アリーヌは前年の1915年に亡くなっており、この彫刻は彼女の死後に制作された、愛情に満ちた追悼の作品と言えます。

Albert Bartholomé (1848-1928)

アルベール・バルトロメは、19世紀末から20世紀初頭にかけて活躍したフランスの彫刻家であり、画家でもありました。

バルトロメは、画家としてキャリアを始め、有名な画家エドガー・ドガとも親交がありました。しかし、妻の死をきっかけに彫刻へと転向しました。彼は伝統的なアカデミズム彫刻から離れ、人間の内面的な感情や精神性を探求する象徴主義的な作風を確立しました。彼の作品は、写実的な描写に加えて、見る者に深い感動を与える詩的な雰囲気を兼ね備えています。

La Philosophie, la Vérité et la Nature (1910) 奥

La Musique (1910) 左側、手前

Jean-Jacques Rousseau (1912) 中央、手前

La Gloire (1910) 右側、手前

La Philosophie, la Vérité et la Nature (哲学、真理、自然) 奥は、哲学、真理、自然という三つの抽象的な概念を、三人の女性像で表現した寓意的な作品です。彼女たちは静かに身を寄せ合い、内省的で憂鬱な雰囲気を漂わせています。

La Musique (音楽) 左側、手前は、女性像を主題とした象徴的な彫刻で、バルトロメ特有の静謐で優美なスタイルが表れています。音楽を「抽象概念としての芸術」として擬人化したもので、柔らかい表情や穏やかなポーズを通じて、音楽がもたらす調和や精神性を表現しています。

Jean-Jacques Rousseau (ジャン=ジャック・ルソー) 中央、手前は、啓蒙思想家ジャン=ジャック・ルソー(1712–1778)を記念した作品で、落ち着いた表情と端正な造形が特徴です。古典的な様式を基盤にしつつ、人物の知性と精神性を強調するアカデミックな仕上がりとなっています。

La Gloire (栄光) 右側、手前は、「栄光」を擬人化した女性像で、バルトロメの典型的なアカデミックな様式が表れています。静かで堂々としたポーズや、気品ある表情を通じて、栄光が持つ崇高さと普遍性を象徴しています。

Jules Desbois (1851-1935)

ジュール・デボワは、19世紀後半から20世紀初頭にかけて活躍したフランスの彫刻家です。

デボワは、はじめ画家を目指しましたが、後に彫刻家へと転向しました。彼はロダンのもとで働き、《地獄の門》などの制作に協力しました。その作風は、ロダンのような力強い表現と、内面的な苦悩や人間の死生観といった主題を追求する象徴主義的な傾向が特徴です。特に、病や老い、そして死をテーマにした作品は、見る者に強烈な印象を与えます。

Torse d’homme (1934)

Torse d’homme (男のトルソ)は、頭部と四肢を欠いた男性の胴体のみを表現したものです。この断片的な表現は、デボワが師事したオーギュスト・ロダンの作風から強く影響を受けています。

François Pompon (1855-1933)

フランソワ・ポンポンは、20世紀初頭に活躍したフランスの彫刻家です。

ポンポンは、若い頃にロダンの工房で働いていましたが、後にロダンのような人間的な感情を表現する作風から決別しました。彼は、動物の動きや生命感を、極限まで無駄を削ぎ落とした滑らかな曲線と簡潔な形で表現することに専念しました。

Ours blanc (1923-33)

Ours blanc (シロクマ)は、ポンポンの最も有名かつ代表的な作品です。彼はこの彫刻で、従来の写実的な動物表現を脱し、動物の本質を極限まで単純化された滑らかなフォルムで表現しました。

Ours blanc (1923-33)

シロクマの毛並みや筋肉の細部はすべて削ぎ落とされ、光が美しく反射する流れるような曲線と、純粋な形のみで構成されています。この簡潔さは、シロクマの穏やかな動きと、力強い存在感をより際立たせています。

Anders Zorn (1860-1920)

アンダース・ゾーンは、19世紀末から20世紀初頭にかけて活躍したスウェーデンの画家、彫刻家、版画家です。

アンダース・ゾーンは、優れた画家として有名ですが、実は彫刻家としても非常に才能がありました。彼は、絵画と同様に、彫刻でも生命力あふれる作品を数多く残しています。

Figure pour une fontaine II (1911)

Figure pour une fontaine II(噴水のための像II)は、噴水装飾のための女性裸体像 として制作されました。水との調和を意識した流れるようなポーズと、ゾーン特有の写実的で生命感あふれる肉体表現が特徴です。

Aristide Maillol (1861-1944)

アリスティド・マイヨールは、フランスの彫刻家、画家、版画家です。

マイヨールは、はじめ画家としてキャリアをスタートさせましたが、後に彫刻に転向しました。彼の彫刻作品の多くは、女性の裸体をモチーフにしており、単純化されたフォルムと量感、そして静謐な雰囲気が特徴です。ロダンとは対照的に、感情的な表現や劇的な動きを排し、安定感と調和を追求しました。彼の作品は、古代ギリシャの彫刻を思わせるような、力強くも穏やかな美しさを持っています。

ブールデル、ロダンの影響(全く違う方向を選んだこと)や、同時代の画家たち、シャバンヌ、ゴーギャンなどの影響を強く受けています。

1964年、当時の文化大臣アンドレ・マルローの意向により、チュイルリー公園に彼の多くの作品が展示されています。

La Méditerranée (1923-27)

La Méditerranée (地中海)は、座った女性の裸体をモチーフにしています。彼女は片方の膝を立てて座り、腕をその上に置く、瞑想的なポーズをとっています。ロダンのように感情を激しく表現するのではなく、単純化されたフォルムと重厚な量感によって、安定感と静謐な雰囲気が表現されています。この作品は、マイヨールが追求した「新しい古典主義」の理想を完璧に具現化したものと評されます。

この作品のタイトル「地中海」は、マイヨールの故郷であるフランス南部の地中海地方の穏やかで温かい気候と、古代ギリシャ・ローマ文化の美を象徴していると解釈されています。

Etude pour la Montagne (1935) 左側から

Femme assise les jambes allongées (1923)

Torse de femme (1900)

Baigneuse debout (1900)

Eve à la pomme (1899)

Femme assise sur ses talons (1900)

Danseuse (1896)

Etude pour la Montagne (習作モンターニュ) は、マイヨールが1934年に出会った若きモデル、ディナ・ヴィエルニーをモデルとしています。女性の裸体像がうつ伏せになり、片肘をついて頭を支えるという特徴的なポーズをとっています。このポーズは、山脈の起伏を思わせる力強い量感と、安定した構成を表現しており、マイヨールの芸術的特徴がよく表れています。

Femme assise les jambes allongées (脚を伸ばして座る女)は、ポルト=ヴァンドルの戦没者記念碑のための習作として、制作した彫刻です。

Torse de femme (女性のトルソ)は、頭部と四肢を欠いた女性の胴体のみで構成されています。

Baigneuse debout (水浴びをする女(立つ姿))は、装飾的な象徴主義から脱却し、簡潔で量感のある、記念碑的な表現へと移行する転換点を示しています。

Eve à la pomme (リンゴを持つイヴ)は、聖書に登場するイヴをモチーフにしており、リンゴを持つ女性の裸体を表現しています。しかし、従来のイヴ像のような物語性や劇的な感情表現は抑えられ、代わりに肉体そのものが持つ量感と静謐な美しさに焦点が当てられています。

Femme assise sur ses talons (踵の上に座る女)は、頭を膝に預けるような内省的なポーズと、身体が持つ重厚な量感が特徴です。このような姿勢をとることで、マイヨールは、簡潔で自立した、力強いフォルムを生み出しています。

Danseuse (踊り子)は、象徴主義やアール・ヌーヴォーの影響下にあった時代の作風をよく示しています。

Jeune fille à la draperie (1921)

Jeune fille à la draperie (ドレープをまとった若い娘)は、彼の代表作である裸婦像と同様に、簡潔で力強いフォルムを追求しています。しかし、ここでは、体を部分的に覆うドレープ(布)が、その下の身体の量感と優美な曲線を際立たせる役割を果たしています。

Monument à Cézanne (1912-25)

Monument à Cézanne (セザンヌ記念碑)は、セザンヌの死後に彼の功績を称えるため、フランス政府から依頼されて制作されました。しかし、完成した作品はセザンヌの肖像ではなく、マイヨールの代表的なモチーフである横たわる女性の裸体でした。この造形は、感情的な表現を排し、安定したフォルムと静謐な美を追求したマイヨールの芸術観を象徴しています。

この記念碑は、完成後大きな論争を巻き起こしました。セザンヌの家族や公衆は、画家への敬意を示すものとして、より伝統的な肖像彫刻を期待していました。そのため、女性の裸体像であるこの作品は、追悼にふさわしくないという批判を受け、設置が長年見送られました。

最終的に、この作品は『セザンヌへのオマージュ』として、パリのリュクサンブール公園に設置されました。この作品は、公衆の期待に反しても自身の芸術的信念を貫いたマイヨールの姿勢を示す、重要な作品として知られています。

Désir (1907)

Désir (欲望)は、女性像をテーマにした初期の重要な彫刻作品のひとつです。表情や細部の感情描写は抑えられ、全体の曲線や量感、安定したシルエットが強調されています。

Baigneuse (1902)

Baigneuse (水浴びをする女)は、感情的な物語性や装飾的な要素を排除し、純粋なフォルムと量感に焦点を当てています。力強くも穏やかなポーズは、古代ギリシャ彫刻を思わせる静謐で普遍的な美を表現しています。

Jeunesse (1910)

Jeunesse (青春)は、シンプルで、内側から満ち溢れる生命力と健康的な美しさを感じさせます。マイヨールは、若さや生命の活力を、物語的な表現や過剰な感情に頼ることなく、力強くも滑らかなフォルムと安定感のある構成によって描き出しました。

Le Cycliste (1907)

Le Cycliste (自転車に乗る人)は、マイヨールの全作品の中でも特に珍しい、異色の存在として知られています。自転車という近代的なテーマを扱いながらも、マイヨールは動きの瞬間を捉えるのではなく、男性の肉体の量感と、安定した力強い構成に焦点を当てています。

Emile-Antoine Bourdelle (1861-1929)

エミール=アントワーヌ・ブールデルは、はじめ家具職人として働き、その後パリに出て彫刻家を志しました。1893年から1908年まで、彼はオーギュスト・ロダンの助手を務め、その影響を強く受けました。しかし、彼はロダンの感情的で内省的な作風とは異なり、より力強く、構造的で、記念碑的な表現を追求しました。彼の作品は、古代ギリシャのアルカイック期や中世のゴシック彫刻からインスピレーションを得ており、力強い単純化とリズム感が特徴です。

Héraklès archer (1909)

Héraklès archer (弓をひくヘラクレス)は、彼の最も有名な彫刻作品です。

ギリシャ神話の英雄ヘラクレスが、弓を引く瞬間の極限の緊張と集中を表現しています。体を大きくひねり、片足で岩に踏ん張るダイナミックなポーズは、筋肉の動きと内なるエネルギーを視覚的に伝えています。

Héraklès archer (1909)

感情的な描写よりも、構造とフォルムの力を重視しました。この作品の力強く、やや誇張された形態は、彼が感銘を受けた古代ギリシャのアルカイック期(古拙期)の彫刻や、中世のゴシック彫刻の影響を明確に示しています。

日本でも国立西洋美術館などに展示されています。

Camille Claudel (1864-1943)

カミーユ・クローデルは、フランスの彫刻家であり、オーギュスト・ロダンの弟子でありながら、独自の芸術的才能とスタイルを確立しました。

クローデルは、若くして彫刻の才能を開花させ、1884年にロダンのアトリエに入りました。彼女はロダンの助手、協力者、そして恋人として、彼の芸術活動に大きな影響を与えましたが、次第にロダンとは異なる独自の表現を追求するようになります。

彼女の作品は、ロダンとは異なり、より個人的で、感情的、そして詩的なテーマを扱いました。愛、苦悩、そして孤独といった深い感情が、彼女の作品に力強く刻み込まれています。しかし、ロダンとの破局や私生活の苦悩から、彼女は精神的に不安定になり、後半生を精神病院で過ごすことになりました。

L’Age mûr (1897)

L’Age mûr (成熟の時代)は、彼女の人生と芸術において最も重要な彫刻作品です。この作品は、ロダンとの関係の破局という、彼女の個人的な苦悩を象徴的に表現しています。

この彫刻は、3体の人物像からなる群像です。

- 男性の人物: 中心の男性は、恋人の手から逃れ、年老いた女性に導かれています。この男性は、オーギュスト・ロダンを象徴すると解釈されています。

- 若くひざまずく女性: 後ろでひざまずき、男性にすがるように手を伸ばしている裸の女性は、カミーユ・クローデル自身です。

- 年老いた女性: 裸の男性を連れ去るように引っ張っている年老いた女性は、ロダンの長年の伴侶であるローズ・ブーレを象徴しています。

この作品は、愛と裏切り、そして時間の経過による絶望を、力強く痛切に描いています。その圧倒的な感情表現は、クローデルの比類ない才能を示すと同時に、彼女の人生の悲劇性を物語っています。

Etude II pour Sakountala (1886) 左側から

Tête de vieille femme, étude pour l’Âge mûr (1890)

Torse de Clotho (1893)

L’Hiver (1890) Auguste Rodin

La Misère (1893-94) Jules Desbois

Etude II pour Sakountala (シャクンタラーのための習作II) は、ひざまずく男性が、女性をそっと抱きしめるという、親密な瞬間を捉えています。このテーマは、古代インドの叙事詩『シャクンタラー』から着想を得ており、記憶をなくした王が、愛するシャクンタラーと再会する物語を象徴しています。この作品は、クローデルとロダンの関係が最も親密だった時期に制作されており、二人の情熱的で愛に満ちた関係を映し出していると解釈されています。

Tête de vieille femme, étude pour l’Âge mûr (老婆の頭部、習作)は、「成熟の時代」に登場する年老いた女性の頭部の習作です。

Torse de Clotho (クロトのトルソ・習作)は、ギリシャ神話に登場する「運命の三女神(モイラ)」の一人、クロトの胴体(トルソ)を表現しています。クロトは人生の糸を紡ぐ役割を担う女神ですが、クローデルは彼女を、理想化された美ではなく、深い苦悩と運命に翻弄される人間の姿として描いています。

L’Hiver (冬) Auguste Rodin は、寒さに身を震わせる女性の裸体を描いています。女性は肩をすくめ、寒さから身を守るように縮こまっており、そのポーズ全体から孤独や辛さが伝わってきます。

La Misère (貧困) Jules Desboisは、貧困というテーマを、人間が直面する絶望や苦悩として、容赦なく生々しく表現しています。

まとめ

いかがでしたか。 ロダン、クローデル、マイヨール、そしてルノワールやドガなど、この個性豊かな彫刻家たちは、それぞれが独自の道を切り開きました。彼らの作品は、単なる人やモノの形を写し取ったものではなく、作者自身の感情や哲学を深く反映しています。

オルセー美術館の彫刻は、同じ時代に制作されたものでも、伝統的な美を追求した作品と、革新的な表現を試みた作品が隣り合って展示されています。ぜひ次回は、それぞれの作品を比較しながら、近代彫刻がたどった驚くべき進化の過程を肌で感じてみてください。

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

オルセー美術館に展示されている彫刻作品については、以下の記事で詳しく解説させて頂いております。

コメント