レンヌ美術館は、バロック絵画の宝庫です。

ルーベンスのダイナミックな作品から、ラ・トゥールの神秘的な「夜の画家」の作品、そしてフランス・バロックの礎を築いたシモン・ヴーエまで、多様なバロック芸術が一堂に会しています。この記事では、レンヌ美術館が誇るバロック絵画コレクションの中から、選りすぐりの名作をピックアップしてご紹介します。

絵画に込められた情熱、劇的な光と影、そして豊かな感情表現。これらの作品を通して、バロック芸術の魅力とその深遠な世界に触れてみましょう。

- Leandro Bassano (1557-1622)

- Abraham Bloemaert (1564-1651)

- Quentin Varin (1575-1626)

- Georges Lallemant (1575-1636)

- Peter Paul Rubens (1577-1640)

- Louis de Caullery (1580-1621)

- Gaspard de Crayer (1584-1669)

- Simon Vouet (1590-1649)

- Georges de La Tour (1593-1652)

- Jacob Jordaens (1593-1678)

- Pierre de Cortone (1596-1669)

- Jacques de Létin (1597-1661)

- Jacques Blanchard (1600-1638)

- Henri Mauperché (1602-1686)

- Anthonie de Lorme (1610-1673)

- Lubin Baugin (1612-1663)

- Michel Dorigny (1616-1665)

- まとめ

Leandro Bassano (1557-1622)

レアンドロ・バッサーノは、16世紀後半から17世紀初頭にかけて活躍したヴェネツィア派の画家です。彼の作品は、ヴェネツィアの肖像画と、風俗画や宗教画を組み合わせたスタイルで知られています。

レアンドロは、有名な画家フランチェスコ・バッサーノ(父)の息子であり、兄弟のフランチェスコ・イル・ジョーヴァネと共に家業を継ぎました。彼らはバッサーノ一族の工房で働き、父の確立した様式を発展させました。

Pénélope Défaisant son Ouvrage (1575)

Pénélope Défaisant son Ouvrage(機織りを解くペネロペ)は、ホメロスの叙事詩『オデュッセイア』に登場する英雄オデュッセウスの妻、ペネロペを描いています。彼女は夫の帰りを待ちながら、求婚者たちから逃れるため、昼間は機織りで布を織り、夜になるとそれをこっそり解くという策略を続ける場面です。この行為は、貞淑と忍耐の象徴とされています。

Abraham Bloemaert (1564-1651)

アブラハム・ブルーマールトは、16世紀後半から17世紀中頃にかけてオランダで活躍した画家、版画家です。ユトレヒト派の創設者の一人であり、マニエリスムからバロック様式への移行期に重要な役割を果たしました。

彼の作風は、初期にはマニエリスムの優美で、時に不自然な人物表現が特徴でしたが、後にはより自然主義的で、穏やかな初期バロック様式へと移行しました。彼は、寓話、神話、宗教画のほか、風景画や風俗画も手掛け、特に風景画では、イタリアの古典的な様式をオランダの自然と融合させました。

Sainte Madeleine

Sainte Madeleine(マグダラのマリア)は、キリストの弟子であり、悔悛(かいしゅん)の象徴であるマグダラのマリアを描いています。伝統的に彼女は、悔悛を象徴する頭蓋骨や、香油を入れた壺とともに描かれることが多く、この作品でもこれらの要素が取り入れられています。

※悔悛:前非を悔いあらため、心をいれかえること。

Quentin Varin (1575-1626)

クエンティン・ヴァランは、17世紀初頭にフランスで活躍した画家です。彼の作風は、初期にはマニエリスム的な優雅さと、複雑な構図が見られますが、後にはより自然主義的で、劇的な光と影のコントラストを特徴とする初期バロック様式へと変化していきました。彼は特に宗教画を多く手掛け、感情豊かな人物表現と、画面に物語性を与える構成に長けていました。

ヴァランは、特にフランス北部で活動し、多くの祭壇画や教会装飾を手掛けました。彼の最も有名な貢献は、若き日のニコラ・プッサンに絵画を教え、その才能を最初に評価した人物の一人であることです。プッサンは、ヴァランの指導のもとでキャリアをスタートさせました。

Les Noces de Cana (1618)

Les Noces de Cana(カナの婚礼)は、新約聖書の『ヨハネによる福音書』に記されている、イエス・キリストが初めて行ったとされる奇跡の場面を描いています。婚宴の最中にワインが尽きてしまい、イエスが水をワインに変えたという物語です。

Georges Lallemant (1575-1636)

ジョルジュ・ラールマンは、17世紀前半にフランスで活躍した画家です。彼の作風は、初期にはフォンテーヌブロー派の伝統を継承したマニエリスム様式が見られますが、後にはバロック様式の影響を受け、より劇的で力強い表現へと変化しました。特に、光と影のコントラストを巧みに用いた描写が特徴です。

ラールマンは、宗教画、歴史画、肖像画など、幅広いジャンルを手掛けました。彼の工房からは、フィリップ・ド・シャンペーニュやローラン・ド・ラ・イールといった、後のフランス絵画史に名を残す重要な画家たちが輩出されました。

La Sainte Famille (1630)

La Sainte Famille(聖家族)は、イエス・キリスト、聖母マリア、そして養父ヨセフからなる「聖家族」を描いたものです。静かで平和な家庭の情景が、深い敬虔さとともに表現されています。

Peter Paul Rubens (1577-1640)

ピーテル・パウル・ルーベンス(Peter Paul Rubens)は、17世紀フランドルを代表するバロック絵画の巨匠です。そのダイナミックな構図、豊かな色彩、そして官能的な人物表現で知られています。

La Chasse au Tigre (1616)

La Chasse au Tigre(虎狩り)は、東洋の異国情緒あふれる風景の中で、武装した人物たちが虎やライオン、ヒョウなどを狩る劇的な場面を描いています。ルーベンスの作品の中でも、特に激しいアクションと動物たちの躍動感が際立っています。

Louis de Caullery (1580-1621)

ルイ・ド・コーレリーは、16世紀末から17世紀初頭にかけてフランドルで活躍した画家です。

彼の作風は、当時のフランドル絵画に典型的な、細密で色鮮やかな描写が特徴です。特に、人々が楽しむ様子や、壮麗な建築物、華やかな衣装などを、細部にわたって丁寧に描き込みました。作品には、イタリアのコメディア・デッラルテ(仮面喜劇)の登場人物や、異国情緒あふれる風景が描かれることも多く、国際的な影響を受けていたことがうかがえます。

Bal sous Henri IV

Bal sous Henri IV(アンリ4世時代の舞踏会)は、フランス国王アンリ4世(在位1589年-1610年)の時代の宮廷で行われた華やかな舞踏会の様子を描いています。豪華な衣装をまとった人々が踊り、談笑する様子が生き生きと描写されており、当時の貴族社会の雰囲気や風俗を伝えています。

Gaspard de Crayer (1584-1669)

ガスパール・デ・クレイエルは、17世紀フランドルで活躍したバロック画家です。彼は、フランドル絵画の巨匠ルーベンスと交流があり、その力強くダイナミックな作風から大きな影響を受けました。

彼の作風は、宗教的な熱情と優雅さが特徴です。ルーベンスの様式に比べると、色彩はやや落ち着いていますが、厳粛で威厳のある雰囲気を持ち、人物の表情やジェスチャーには深い感情が込められています。彼は、フランドルの宗教改革に対するカトリックの対応(反宗教改革)を反映した、劇的で感動的な宗教画を数多く制作しました。

L’Erection de la croix (1631-37)

L’Erection de la croix(十字架を立てる)は、イエス・キリストが十字架にかけられる前の、まさに十字架が立てられようとしている劇的な瞬間を描いています。複数の人物が力を合わせて十字架を持ち上げ、中央にいるキリストがその苦痛と運命を静かに受け入れている様子が描かれています。

Simon Vouet (1590-1649)

シモン・ヴーエは、17世紀フランスの画家で、イタリアで学んだバロック様式をフランスに持ち帰り、国内の芸術に大きな影響を与えました。

1612年頃から1627年までイタリアに滞在し、ローマではカラヴァッジョやグイド・レーニなどの作品に触れ、彼らの様式、特に力強い光と影のコントラストや、感情豊かな人物描写を学びました。

1627年にフランスに帰国すると、彼は国王ルイ13世に首席宮廷画家として迎えられました。彼の作風は、イタリアで習得したバロック様式に、フランスの伝統的な優雅さを融合させたもので、豪華な色彩と洗練された構図が特徴です。

彼がいなければ、ドラクロワは生まれなかったと言われるほどフランス美術に多大な影響を及ぼした画家です。

La Prudence amène la Paix et l’Abondance (1645)

La Prudence amène la Paix et l’Abondance(知恵が平和と豊穣を導く)は、知恵(Prudence)、平和(Peace)、豊穣(Abundance)という3つの寓意的な女性像を描いています。知恵が平和と豊穣を導くという、当時のフランスの政治的な思想や哲学を象徴しています。ヴーエは、ルイ13世の宮廷画家として、このような寓意画を多く手掛けました。

Georges de La Tour (1593-1652)

ジョルジュ・ド・ラ・トゥールは、17世紀フランスの画家です。特に、ろうそくやランプの光に照らされた夜の情景を描いた作品で知られ、「夜の画家」と呼ばれています。彼の生涯については不明な点が多いですが、オランダやイタリアの画家たち、特にカラヴァッジョの影響を強く受けたと考えられています。

彼の作風は、劇的な光と影のコントラスト(キアロスクーロ)と、静かで瞑想的な雰囲気が特徴です。多くの場合、画面を照らす光源はひとつだけであり、その光が人物の表情や細部を浮かび上がらせ、深い精神性を表現しています。人物の描写は、装飾を排した簡潔なもので、見る者に直接的な感情を訴えかけます。

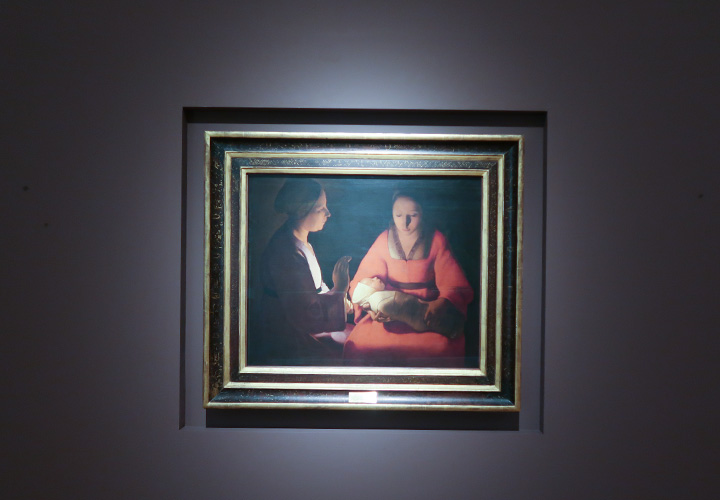

Le Nouveau-né (1648)

Le Nouveau-né (新生児)は、誕生したばかりの幼子を抱く聖母マリアと、それを照らすろうそくの光を描いたものです。画面は静かで親密な雰囲気に満ちており、ラ・トゥールが描いた「夜の画家」としての特徴が最もよく表れています。

Jacob Jordaens (1593-1678)

ヤーコブ・ヨルダーンスは、17世紀フランドルを代表するバロック画家の一人です。ピーテル・パウル・ルーベンスやアンソニー・ヴァン・ダイクと並び、この時代のフランドル絵画を牽引しました。

彼は、師であるアダム・ファン・ノールトの工房で修行し、その後、娘と結婚して工房を継ぎました。ルーベンスの工房で働くことはありませんでしたが、彼の作品から大きな影響を受け、特にルーベンスの死後、アントウェルペンを代表する画家となりました。(アダム・ファン・ノールトはルーベンスの師でもあり、ルーベンスと共同で作品を製作したこともあります。)

彼の作風は、力強い色彩、ダイナミックな構図、そして現実的で生き生きとした人物描写が特徴です。ルーベンスの壮大で理想化された表現に対し、ヨルダーンスはより庶民的で人間的な感情を豊かに描き出しました。

作品数も多く、ルーブル美術館を始め、世界中の有名美術館に所蔵されています。

Le Christ en gloire ou la Trinité environnée de Saints (1635-45)

Le Christ en gloire ou la Trinité environnée de Saints (栄光のキリスト、あるいは聖人に囲まれた三位一体)は、キリスト教の三位一体(父なる神、子なるキリスト、聖霊)を中心に、多くの聖人たちが集い、キリストの栄光を称えている場面を描いています。この主題は、カトリックの信仰を再確認し、信者の心を鼓舞するために、反宗教改革の時代に好んで描かれました。

La Crucifixion (1620)

La Crucifixion (磔刑)は、イエス・キリストが十字架にかけられる、劇的な瞬間を描いたものです。画面には、苦しむキリストの姿を中心に、嘆き悲しむ聖母マリアやマグダラのマリアが描かれており、宗教的な物語を力強く表現しています。

Pierre de Cortone (1596-1669)

ピエトロ・ダ・コルトーナは、17世紀イタリアを代表するバロック期の画家、建築家です。トスカーナ地方のコルトーナで生まれ、本名をピエトロ・ベッレティーニ(Pietro Berrettini)と言います。彼はローマで活動し、ウルバヌス8世など、教皇や貴族の庇護のもとで多くの重要なプロジェクトを任されました。

彼の作風は、初期には古典主義の影響が見られますが、後には盛期バロック様式の壮大で装飾的な表現を確立しました。彼の絵画は、躍動感あふれる人物、豊かな色彩、そしてドラマティックな光と影のコントラストが特徴です。特に、天井画においては、建築と絵画を一体化させ、見る者を圧倒するような空間を作り出しました。

La Vierge, l’enfant Jésus et sainte Martine (1643)

La Vierge, l’enfant Jésus et sainte Martine (聖母子と聖マルティナ)は、聖母マリアと幼子イエス、そしてローマ時代の殉教者である聖マルティナを描いています。

Jacques de Létin (1597-1661)

ジャック・ド・レタンは、17世紀前半にフランスで活動した画家です。彼は、フォンテーヌブロー派の伝統を受け継ぎつつも、バロック様式へと移行する過渡期に重要な役割を果たしました。

彼の作風は、初期にはフォンテーヌブロー派に特徴的な、優美で洗練された表現が見られます。しかし、次第にローマで学んだであろうカラヴァッジョやシモン・ヴーエなどの影響を受け、よりドラマティックな光と影のコントラスト(キアロスクーロ)を取り入れるようになりました。これにより、彼の作品は、より感情的で力強いバロック的な雰囲気を持つようになります。

La Musique (1630-40)

La Musique (音楽)は、慎ましやかながらも優雅なポーズで椅子に座り、楽器を膝に置いて弦を弾いています。その静かで内省的な雰囲気は、作品に深い精神性を与えています。

La Géométrie (1630-40)

La Géométrie (幾何学)は、知性の象徴である幾何学を寓意的に描いたものです。

この作品は、『音楽』と対をなす作品として、芸術と科学の両方を主題としていると考えられています。

Jacques Blanchard (1600-1638)

ジャック・ブランシャールは、17世紀前半にフランスで活躍した画家です。彼はイタリアで学んだヴェネツィア派の色彩豊かな様式をフランスに持ち帰り、バロック絵画の発展に貢献しました。

1624年から1630年までイタリアに滞在しました。ローマでは、当時のカラヴァッジョ派の作品に触れ、ヴェネツィアではティツィアーノやティントレットといった巨匠たちの色彩豊かな表現から大きな影響を受けました。

La Flagelletion du Christ (1635)

La Flagelletion du Christ (キリストの鞭打ち)は、イエス・キリストがローマ兵たちによって鞭打たれるという、新約聖書の受難の場面を描いています。この行為は、キリストの受難の始まりであり、彼の犠牲と苦痛を象徴する重要な出来事です。

Henri Mauperché (1602-1686)

アンリ・モペルシェは、17世紀フランスの画家、版画家です。

彼の作風は、イタリアの風景画、特にニコラ・プッサンやクロード・ロランといった画家たちの影響を受けながらも、より牧歌的で幻想的な要素を加えています。作品には、古代の遺跡や神殿、古典的な人物が描かれることが多く、理想化された英雄的風景画を得意としました。

Paysage sur les marches d’un palais en ruines (1645)

Paysage sur les marches d’un palais en ruines (廃墟宮殿の階段がある風景)は、崩れかけた壮麗な宮殿の階段がある、幻想的な風景を描いています。画面には、古代の遺跡を思わせる建物と、遠くへと続く広大な景色が広がっており、モペルシェが得意とした英雄的風景画の典型的な作品です。

Anthonie de Lorme (1610-1673)

アントニー・デ・ロルムは、17世紀オランダ黄金時代に活躍した画家です。

彼は、ロッテルダムの画家ヤン・ファン・デル・フィーネンに師事し、その後は建築画の専門家として名声を得ました。

彼の作風は、精巧な線遠近法と、教会内部の静謐な雰囲気を巧みに捉えることに長けていました。広大な空間に差し込む柔らかな光や、建物の質感、柱やアーチの細部までを正確に描き出すことで、見る者に深い奥行きと静寂を感じさせます。

ロッテルダムにある聖ローレンス教会(Grote of Sint-Laurenskerk)の内部を多く描いたことにより、第2次世界大戦後の修復の際は、ロームの作品を参考に再建されたそうです。

Intérieur d’un temple (1652)

Intérieur d’un temple (神殿内部)は、厳かで広大なゴシック様式の大聖堂内部を描いています。画面には、巨大な柱、高いアーチ、そして床に敷き詰められたタイルが正確な線遠近法で描かれ、深い奥行きと静寂な雰囲気が表現されています。画面の隅に描かれた小さな人物たちが、建物の巨大さを一層際立たせています。

ロッテルダムにある聖ローレンス教会の内部を描いています。

Lubin Baugin (1612-1663)

リュバン・ボージャンは、17世紀フランスの画家で、静物画と宗教画の両分野で独自のスタイルを確立した人物です。彼の生い立ちや修業については不明な点が多いですが、イタリアへ旅し、ボローニャ派のグイド・レーニやドメニキーノといった画家たちの影響を受けたと考えられています。

Coupe de fruits (1630)

Coupe de fruits (果物の入った器)は、ごく日常的な品々が、シンプルかつ厳格な構図で配置されており、見る者に静謐で神秘的な印象を与えます。

La Vierge, l’enfant Jésus et Saint Jean-Baptiste

La Vierge, l’enfant Jésus et Saint Jean-Baptiste(聖母子と洗礼者聖ヨハネ)は、聖母マリアと幼子イエス、そして幼子洗礼者聖ヨハネという、キリスト教美術において伝統的な主題を描いています。

Michel Dorigny (1616-1665)

ミシェル・ドリニーは、17世紀フランスの画家、版画家です。彼は、シモン・ヴーエに弟子入りし、やがてヴーエの娘と結婚しました。

彼の作風は、ヴーエの様式を忠実に継承したもので、バロック的な豪華な色彩と、優雅な人物表現が特徴です。宗教画、神話画、肖像画など、幅広いジャンルを手掛けましたが、特にヴーエの作品の構図やモチーフを応用した装飾画や版画を多く制作しました。

Suzanne et les vieillards (1630-40)

Suzanne et les vieillards (スザンナと長老たち)は、旧約聖書外典の『ダニエル書』に登場する物語を描いています。美しく貞淑な女性スザンナが、入浴中に二人の長老に不当な要求をされ、拒否すると偽りの証言で告発されてしまう場面です。この作品は、長老たちがスザンナを脅迫する、物語の核心的な瞬間を捉えています。

まとめ

いかがでしたか?

レンヌ美術館のバロック絵画コレクションは、各作家の個性を際立たせながら、ドラマチックで感情豊かなバロック様式の変遷をたどることができます。ルーベンスのエネルギー、ラ・トゥールの静寂、ヴーエの優雅さなど、同じ時代、同じ様式の中でも、それぞれの画家が独自の表現を追求していたことがよく分かります。

もしレンヌを訪れる機会があれば、ぜひこの美術館で、バロック期の巨匠たちが織りなす壮大な芸術の世界を体感してみてください。

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

レンヌ美術館に展示されいる絵画についてはこちらで詳しくご紹介させて頂いております。合わせてご参照ください。

- レンヌ美術館コレクションで出会う、ルネサンスからバロックへの旅

- ルーベンス、ラ・トゥールも!レンヌ美術館で出会うバロック絵画の真髄

- ル・ブランからシャルダンまで!レンヌ美術館で辿るフランス古典主義とロココ美術の華

- 【レンヌ美術館】知られざる19世紀美術の宝庫! 新古典主義から写実主義、印象派の夜明けまで

- レンヌ美術館の印象派名画8選|シスレー、カイユボット、ゴーギャンの隠れた傑作を現地レポート

- レンヌ美術館で出会う象徴主義とナビ派の名作|ルドン、ドニ、ベルナールが描く神秘の世界

- レンヌ美術館で出会う20世紀前衛芸術の傑作|クプカ、ルオー、デュフィが切り開いた革命的表現

- フランス・レンヌ美術館で出会うキュビズムの巨匠たち|ピカソ、グリス、ドローネーの傑作を現地取材

- レンヌ美術館 コレクション カオスから生まれる美、戦後抽象絵画の巨匠たち

- レンヌ美術館 コレクション 写真と絵画が交差する、現代美術の新たな地平

コメント