第二次世界大戦後、ヨーロッパとアメリカの芸術家たちは、それまでの具象表現から完全に決別し、新たな表現を模索し始めました。感情や内面のエネルギーを、形や色彩、筆致そのものに託す抽象表現主義や非定形美術(アンフォルメル)がその代表です。

本記事では、レンヌ美術館が誇るコレクションから、フアン・ミッチェルやサム・フランシスといったアメリカの巨匠たち、そしてニコラ・ド・スタール、セルジュ・ポリアコフなど戦後パリ画壇を牽引した画家たちの作品を紹介します。彼らが描いた、激情と静寂、そして秩序と混沌が交錯する作品群を通して、戦後美術の奥深さに迫ります。

- Marcelle Cahn (1895-1981)

- Árpád Szenes (1897-1985)

- Serge Poliakoff (1900-1969)

- Hans Hartung (1904-1989)

- Camille Bryen (1907-1977)

- Nicolas de Staël (1914-1955)

- Yves Laloy (1920-1999)

- Georges Mathieu (1921-2012)

- Enrique Zañartu (1921-2000)

- Geneviève Asse (1923-2014)

- Shirley Jaffe (1923-2016)

- Sam Francis (1923-1994)

- Jean-Paul Riopelle (1923-2002)

- Vera Molnár (1924- )

- Joan Mitchell (1925-1992)

- James Guitet (1925-2010)

- Gilles Aillaud (1928-2005)

- まとめ

Marcelle Cahn (1895-1981)

マルセル・カーンは、20世紀に活躍したフランスの画家です。1920年代にパリに移り住んでフェルナン・レジェの指導を受け、キュビスムの影響を強く受けました。その後、幾何学的な形態と厳密な構成を追求し、フランスにおける抽象芸術の先駆者の一人となりました。ストラスブール出身の画家です。

Le Pont (1927)

Le Pont (橋)は、橋の風景をキュビスムの様式で再構成したものです。この作品は、カーンがキュビスムの影響から脱却し、独自の幾何学的抽象へと向かう過渡期に位置づけられます。

Árpád Szenes (1897-1985)

アルパード・スゼーヌは、20世紀に活躍したハンガリー出身の画家です。パリで妻のマリア・ヘレナ・ヴィエイラ・ダ・シルヴァと共に活動し、抒情的抽象と呼ばれる、柔らかな色彩と繊細な筆致が特徴的な独自のスタイルを確立しました。ダダイズム、シュルレアリスムの影響を受けています。

Persépolis (1964)

Persépolis (ペルセポリス)というタイトルは、古代ペルシア帝国の首都を指しますが、具象的な遺跡の風景を描いたものではありません。スゼーヌは、歴史的な場所が持つ雰囲気や、そこに流れた時間、そして彼自身の内面的な感情を、抽象的な形で表現しました。

Serge Poliakoff (1900-1969)

セルジュ・ポリアコフは、20世紀に活躍したロシア出身の画家です。パリを拠点に活動し、1937年にワシリー・カンディンスキーとロベール・ドローネーと出会ったことが転機となり、独自の幾何学的抽象絵画様式を確立しました。戦後の抽象芸術運動を代表する画家の1人として知られています。

Composition abstraite bleue et jaune (1963)

Composition abstraite bleue et jaune (青と黄の抽象的コンポジション)は、ポリアコフの晩年の円熟したスタイルをよく示す作品です。タイトルが示す通り、青と黄色を基調とした色彩と、不規則な幾何学的な形が組み合わされて構成されています。

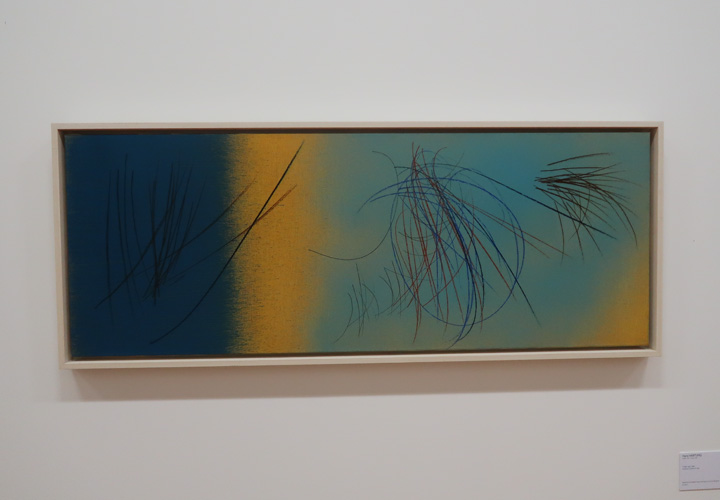

Hans Hartung (1904-1989)

ハンス・アールトゥングは、20世紀に活躍したドイツ出身の画家です。パリを拠点に活動し、非定形美術(アンフォルメル)の代表的な芸術家の一人として知られています。彼の作品は、厳密な幾何学ではなく、筆の動きや線そのものが持つエネルギーを追求した、力強い抽象表現が特徴です。

T1961-1965 (1961)

T1961-1965 (1961)は、アールトゥングの芸術が完全に成熟した時期の作品です。タイトルは制作年と作品番号を組み合わせたもので、作品自体に特定の主題はありません。カンヴァスには、彼の代名詞である力強い線と色彩が、抽象的なエネルギーとなって表現されています。

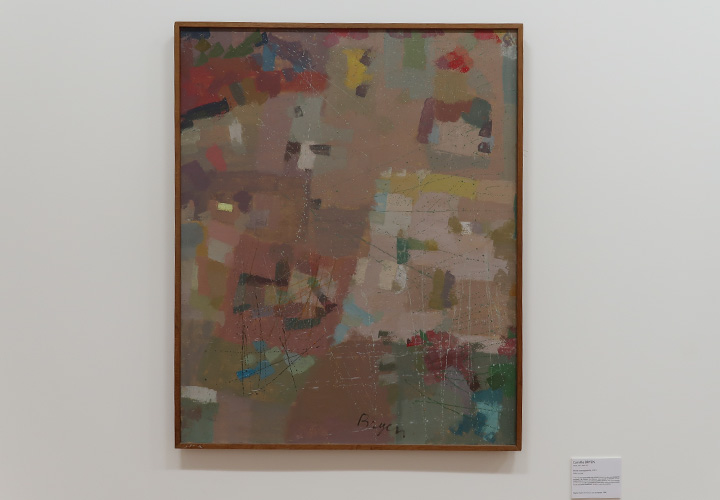

Camille Bryen (1907-1977)

カミーユ・ブライエンは、20世紀に活躍したフランスの画家、詩人、作家です。ブルターニュ出身で、戦後のパリ画壇で独自の地位を築きました。幾何学的な抽象とは異なる、抒情的で詩的な抽象表現を追求したことで知られています。

Bruits transparents (1972)

Bruits transparents (1972)は、画家の死の5年前に制作された晩年の作品です。タイトルが示す通り、音や動きといった感覚的な現象を、視覚的かつ詩的な形で表現しようとした、彼の芸術哲学が凝縮されています。

Usher (1953)

Usher (1953)は、色面と線が有機的に交錯し、明確な主題よりも感情やリズムを喚起する構成になっており、1950年代のフランス抽象美術の典型的な一例といえます。

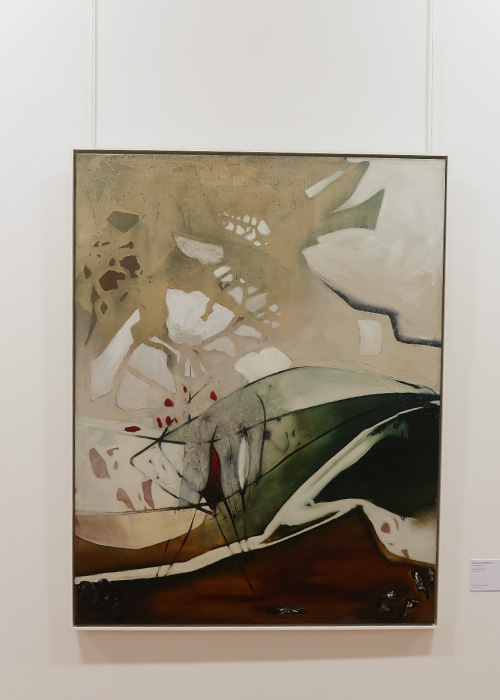

Nicolas de Staël (1914-1955)

ニコラ・ド・スタールは、20世紀中頃に活躍したロシア出身の画家です。戦後のパリで非定形美術の潮流に属しながらも、厚塗りの絵の具と鮮烈な色彩で、抽象と具象の境界を行き来する独自のスタイルを確立しました。最初はカンディンスキーやモンドリアンの影響を受け、純粋な抽象絵画を追求しました。

Composition (1949)

Composition(コンポジション)は、ド・スタールが純粋な抽象表現を追求していた時期の代表作の一つです。特定の対象を描いているわけではなく、色彩と形態の相互作用そのものが主題となっています。

Yves Laloy (1920-1999)

イヴ・ラルワは、20世紀に活躍したフランスの画家、建築家です。シュルレアリスム、特にサルバドール・ダリやルネ・マグリットに影響を受けつつも、独自の象徴的な抽象絵画を確立しました。彼の作品は、厳密な幾何学と神秘的な記号が融合した、独創的な世界観が特徴です。

Le Grand casque (1960)

Le Grand casque(大きな兜)は、具象的な防具を描いたものではありません。ラルワは、建築家としての背景からくる緻密な構成と、シュルレアリスム的な想像力を融合させ、この神秘的な抽象画を創造しました。

Georges Mathieu (1921-2012)

ジョルジュ・マチューは、20世紀に活躍したフランスの画家で、戦後のパリ画壇を代表する抽象芸術家です。彼は、即興的な筆致と身体的な動きを重視したタシズム(Tachisme)の旗手として、非定形美術(アンフォルメル)を牽引しました。

Samba (1959)

Samba (サンバ)は、マチューが非定形美術の中心人物として活躍していた時期の代表作です。「サンバ」というタイトルが示す通り、ブラジルのダンスが持つ情熱的でダイナミックなリズムやエネルギーを、抽象的な絵画によって表現しています。

Enrique Zañartu (1921-2000)

エンリケ・サニャルトゥは、20世紀に活躍したチリ出身の画家、版画家です。シュルレアリスムに深く影響を受けながら、パリとニューヨークで抽象表現主義や抒情的抽象の潮流と交わり、独自のオートマティスム(自動筆記)による抽象表現を確立しました。

Beachcomber (1955)

Beachcomber (ビーチコーマー)は、サニャルトゥがニューヨークとパリで活躍していた時期の抽象作品です。「ビーチコーマー」(漂着物を拾う人)というタイトルは、作品に描かれている特定の人物や風景を指すのではなく、無意識のうちに何かを探し求める内省的な行為や、海辺の持つ神秘的な雰囲気を暗示しています。

Geneviève Asse (1923-2014)

ジュヌヴィエーヴ・アッセは、20世紀に活躍したフランスの画家です。ブルターニュに深い愛着を持ち、抽象絵画の分野で独自の地位を築きました。彼女は、厳密な幾何学と感情的な表現が融合した、青を基調とする静謐な作品で知られています。

L’atelier (1948-49)

L’atelier (アトリエ)は、アッセが具象から抽象へと移行する、キャリアの初期に制作された重要な作品です。タイトルは「アトリエ」ですが、写実的な描写ではなく、アトリエの空間やそこにある道具が、半ば抽象化された形で描かれています。作品は彼女のアトリエを描いています。

Porte blanche (1968)

Porte blanche (白い扉)は、アッセの芸術が完全に成熟した時期の代表作の一つです。「白い扉」というタイトルは、具体的な扉を描いたものではなく、開かれた空間や光、そして内面的な静けさを象徴するモチーフとして使われています。

Passage du bleu (1977)

Passage du bleu(青の通過)は、アッセが晩年に制作した作品であり、彼女の芸術の核となる「青」という色彩を主題としたものです。タイトルが示すように、青が画面を横切る、あるいは青の中を通り抜けるような、詩的で瞑想的な空間が表現されています。

Shirley Jaffe (1923-2016)

シャーリー・ジャッフェは、20世紀に活躍したアメリカ出身の画家です。ニューヨークで抽象表現主義を学んだ後、パリに拠点を移し、幾何学的な形と鮮やかな色彩を特徴とする独自の抽象芸術を確立しました。

Voyage aux Indes (1976-78)

Voyage aux Indes (インドへの旅)は、ジャッフェが独自の幾何学的抽象スタイルを確立した時期の代表作です。「インドへの旅」というタイトルは、旅の経験や異国の文化が持つエネルギー、そして色彩を、抽象的な形態と色によって表現しようとしたものです。

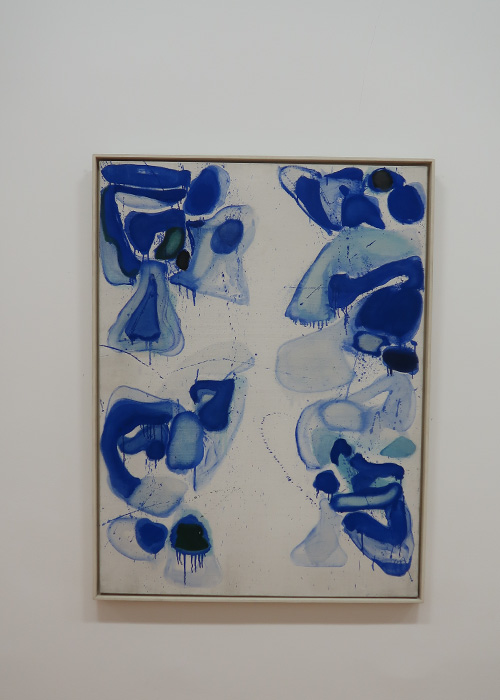

Sam Francis (1923-1994)

サム・フランシスは、20世紀に活躍したアメリカの画家です。抽象表現主義の第二世代を代表する人物であり、流動的で色彩豊かな作品によって、この運動に独自の抒情性を加えました。生涯を通じて「光」と「色彩」の探求を続け、東洋の思想からも大きな影響を受けました。

Composition bleue sur fond blanc (1960)

Composition bleue sur fond blanc (白地に青のコンポジション)は、フランシスがパリから日本を経由して世界を巡った後、自身の芸術を再構築していた時期の重要な作品です。タイトルが示す通り、広大な白い背景の中に、青い色彩が配置された抽象的な構成をしています。

非常に人気の高いアーティストであり、オークションではかなりの高額で取引されています。

Jean-Paul Riopelle (1923-2002)

ジャン=ポール・リオペルは、20世紀に活躍したカナダの画家、彫刻家です。戦後のパリで活動し、非定形美術(アンフォルメル)や抒情的抽象を代表する画家の一人として知られています。彼の作品は、絵の具を厚く塗り重ねたマチエールと、力強く躍動する色彩が特徴です。

Sans titre (1953)

Sans titre (無題)は、リオペルが戦後のパリで非定形美術の画家として名を馳せ始めた時期の作品です。タイトルが示す通り、特定の主題は持たず、色彩とマチエール(絵の具の質感)そのものが作品の主役となっています。

Vera Molnár (1924- )

ヴェラ・モルナールは、20世紀後半から活躍するハンガリー出身のフランスの芸術家です。コンピュータを芸術制作に用いた最初の先駆者の一人として知られており、アルゴリズムに基づいた幾何学的抽象絵画によって、コンピュータ・アートの可能性を切り開きました。

Le Carré dévoyé (1999)

Le Carré dévoyé (歪められた正方形)は、モルナールが長年探求してきた、コンピュータ・アートによる幾何学的な抽象表現の到達点を示すものです。タイトルが示すように、完璧な「正方形」という形が、ごくわずかに「歪められ」、変化させられることによって、作品に動きと生命感が与えられています。

Joan Mitchell (1925-1992)

ジョーン・ミッチェルは、20世紀に活躍したアメリカの画家です。ジャクソン・ポロックやウィレム・デ・クーニングと並び、抽象表現主義を代表する重要な人物の一人です。彼女の作品は、激しい筆致と鮮烈な色彩で、感情や風景の記憶を表現したことで知られています。

人気の高いアーティストで、彼女の作品は世界中の美術館に展示されています。2018年、9点の作品が、7000万ドルで落札されたそうです。

Sans titre (1967)

Sans titre (無題)は、ミッチェルがパリ近郊に居を構え、自身の抽象表現主義のスタイルを確立した時期の代表作です。タイトルが示すように、特定の主題を持たず、激しい筆致と色彩そのものが作品の主役となっています。

Sans titre (1969)

Sans titre (1969)は、ミッチェルがパリ近郊のヴェトゥイユに移り、セーヌ川沿いの自然に囲まれて創作活動を行っていた時期のものです。タイトルが「無題」であることからもわかるように、特定の対象を描いたものではなく、色彩と筆の動きそのものを通して、内面的な感情や風景の記憶が表現されています。

James Guitet (1925-2010)

ジェームズ・ギテは、20世紀に活躍したフランスの画家、版画家です。戦後のパリで、非定形美術(アンフォルメル)や抒情的抽象の流れに属し、絵の具の物質感と質感を重視した、独特の抽象芸術を確立しました。

SO M (1958)

SO M (1958)は、ギテが非定形美術(アンフォルメル)の潮流の中で、独自の抽象表現を確立しつつあった時期の作品です。タイトルは抽象的な記号ですが、作品自体は、絵の具の物質感と質感を追求した、彼を象徴するスタイルで描かれています。

Composition (1956)

Composition (1956)は、ギテが絵の具の物質感を深く探求していた時期の重要な作品です。特定の主題を持たず、色彩とテクスチャー(質感)そのものが作品の主役となっています。

Gilles Aillaud (1928-2005)

ジル・アイヨは、20世紀に活躍したフランスの画家、詩人、舞台美術家です。抽象表現主義が全盛だった時代に、具象絵画の再興を目指した「ヌーヴェル・フィギュラシオン(新しい具象)」を代表する芸術家の一人です。特に、動物園の動物をモチーフにした作品で知られています。

La Fosse (1967)

La Fosse (ラ・フォス)は、アイヨがキャリアを通じて追究した、動物園の動物をモチーフにしたシリーズの一つです。タイトル「ラ・フォス」は「掘り込み」や「穴」を意味し、動物たちが閉じ込められている飼育環境そのものに焦点を当てています。

まとめ

この記事では、戦後のパリとニューヨークで生まれた抽象絵画の潮流に焦点を当て、その多様な表現を紹介しました。感情の爆発をキャンバスにぶつけた抽象表現主義、素材の物質感を重視した非定形美術、そしてコンピュータを駆使した幾何学的抽象まで、画家たちはそれぞれの方法で内なる世界を表現しました。

レンヌ美術館を訪れる際は、ぜひこれらの作品の前で立ち止まり、単なる「絵の具の塊」ではない、画家たちの魂の叫びや、静謐な思考に耳を傾けてみてください。

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

レンヌ美術館に展示されいる絵画についてはこちらで詳しくご紹介させて頂いております。合わせてご参照ください。

- レンヌ美術館コレクションで出会う、ルネサンスからバロックへの旅

- ルーベンス、ラ・トゥールも!レンヌ美術館で出会うバロック絵画の真髄

- ル・ブランからシャルダンまで!レンヌ美術館で辿るフランス古典主義とロココ美術の華

- 【レンヌ美術館】知られざる19世紀美術の宝庫! 新古典主義から写実主義、印象派の夜明けまで

- レンヌ美術館の印象派名画8選|シスレー、カイユボット、ゴーギャンの隠れた傑作を現地レポート

- レンヌ美術館で出会う象徴主義とナビ派の名作|ルドン、ドニ、ベルナールが描く神秘の世界

- レンヌ美術館で出会う20世紀前衛芸術の傑作|クプカ、ルオー、デュフィが切り開いた革命的表現

- フランス・レンヌ美術館で出会うキュビズムの巨匠たち|ピカソ、グリス、ドローネーの傑作を現地取材

- レンヌ美術館 コレクション カオスから生まれる美、戦後抽象絵画の巨匠たち

- レンヌ美術館 コレクション 写真と絵画が交差する、現代美術の新たな地平

コメント