今回は、表現主義の色彩豊かな世界を築いたハインリヒ・カンペンドンク、木版画の巨匠フランス・マシリール、抽象芸術のヴィリ・バウマイスター、そして戦後の激動の中で新たな表現を模索したアスガー・ヨーン、ユディット・レイグル、マリオ・メルツ、レイモン・アン、ゲオルク・バゼリッツ、マルクス・リュペルトツ、A.R.ペンク、ペア・キルケビー、アリギエーロ・ボエッティ、ベルトラン・ラヴィエといった巨匠たちの作品をご紹介します。

彼らが残した挑戦的な創造の軌跡を、ぜひその目で確かめてみませんか?あなたのアートへの認識が、きっと塗り替えられるはずです。

- Heinrich Campendonk (1889-1957)

- Frans MASEREEL (1889-1972)

- Willi BAUMEISTER (1889-1955)

- Asger Jorn (1914-1973)

- Judit REIGL (1923-2020)

- Mario MERZ (1925-2003)

- Raymond HAINS (1926-2005)

- Georg BASELITZ (1938- )

- Markus LÜPERTZ (1941- )

- A.R. PENCK (1939-2017)

- Per KIRKEBY (1938-2018)

- Alighiero BOETTI (1940-1994)

- Bertrand Lavier (1949- )

- まとめ

Heinrich Campendonk (1889-1957)

ハインリヒ・カンペンドンクは、ドイツ生まれの画家、版画家、そしてステンドグラス作家です。彼は、20世紀初頭のドイツ表現主義、特に「青騎士(Der Blaue Reiter)」グループの主要メンバーの一人として知られています。

Der Wald (1919)

「Der Wald(森)」は、彼が「青騎士(Der Blaue Reiter)」グループの中心メンバーとして活躍し、表現主義的な作風を確立していた時期の代表作です。

この作品は、第一次世界大戦後の混乱期に描かれましたが、カンペンドンクの森の描写は、単なる自然の風景を超えて、幻想的で象徴的な世界を表現しています。彼の作品には、しばしば人間、動物、自然が調和した、おとぎ話のような雰囲気が見られます。

Wirtshausszene (1919)

「Wirtshausszene(居酒屋の情景)」は、彼の表現主義的な人物描写を示す重要な作品です。

人々が集う居酒屋の様子が、カンペンドンク特有の大胆な線と色彩、そして様式化された形態で描かれています。

Frans MASEREEL (1889-1972)

フランス・マシリールは、ベルギー生まれの画家、グラフィックアーティスト、特に木版画の巨匠として知られています。彼は、20世紀初頭の社会や人間の状況を鋭く捉え、力強い表現で多くの作品を残しました。

Montmartre (1926)

彼の特徴である無言の木版画によって、当時のモンマルトルの活気、芸術家や庶民が集まる賑やかな街並み、酒場やダンスホールの喧噪、そして裏側に潜む孤独や貧困までを力強い線とコントラストで描いています。

Willi BAUMEISTER (1889-1955)

ヴィリ・バウマイスターは、ドイツの画家・デザイナー・舞台美術家であり、20世紀の抽象芸術の重要な担い手の一人です。

初期は表現主義やキュビスムの影響を受け、次第に幾何学的で構築的な抽象画に移行しました。独特の有機的形態や記号的なモチーフを用いた「絵文字風」の抽象作品が有名です。

Schwarze Drachen und Blau (1950)

Schwarze Drachen und Blau(黒いドラゴンと青)は、彼の晩年の特徴がよく現れた抽象絵画の一つです。

この作品では、彼が好んだ有機的で記号のような形態(「ドラゴン」に見立てられた黒いフォルム)と、深い青の背景や要素が組み合わされています。題名にある「黒いドラゴン」は神話的・象徴的なイメージを想起させますが、具体的な物語を語るのではなく、形と色による緊張感やリズムを生み出しています。

Asger Jorn (1914-1973)

アスガー・ヨーンは、デンマーク出身の画家・陶芸家・作家で、戦後のヨーロッパにおける具体美術運動(COBRA)の共同創設者の一人です。

表現主義やシュルレアリスムの影響を受けつつ、自由奔放でエネルギッシュな筆致と鮮やかな色彩を用い、人間の本能や感情を強調した作品を制作しました。

Détournement de Paysage (1959)

Détournement de Paysage(風景の転用) は、伝統的な風景画のイメージを解体・再構築し、鮮やかな色彩や奔放な筆致でエネルギッシュに表現。自然の風景を単なる視覚的対象から解放し、感情や内面の表出として再解釈しています。

Judit REIGL (1923-2020)

ユディット・レイグルは、ハンガリー出身の抽象画家で、フランスを拠点に活動しています。

彼女は第二次世界大戦後のヨーロッパ抽象表現主義の重要な女性作家の一人であり、身体の動きを反映したダイナミックな筆致や独自の技法で知られます。

Torse (1967)

Torse(胴体) は、身体の一部である「胴体」の動きやエネルギーを、力強い筆致や質感豊かなマチエールで表現。ダイナミックで有機的な形態が、レイグルの身体表現の探求を反映しています。

Mario MERZ (1925-2003)

マリオ・メルツは、イタリアの画家・彫刻家で、アルテ・ポーヴェラ(貧しい芸術)運動の代表的なアーティストの一人です。

自然素材や日常品、ネオン管や数列(特にフィボナッチ数列)を用いて、生命や自然の成長、時間の流れをテーマにした作品を制作。彫刻やインスタレーションを通じて、科学・数学・自然と人間の関係を詩的に表現しました。

Mulino di Lanzo (1982)

Mulino di Lanzo(ランツォの風車) は、イタリア北部の伝統的な風車(Mulino)をモチーフにした彫刻またはインスタレーション作品です。

作品には彼がよく用いたネオン管や自然素材が組み合わされ、時間やエネルギーの循環、自然と人間の調和を象徴的に表現しています。

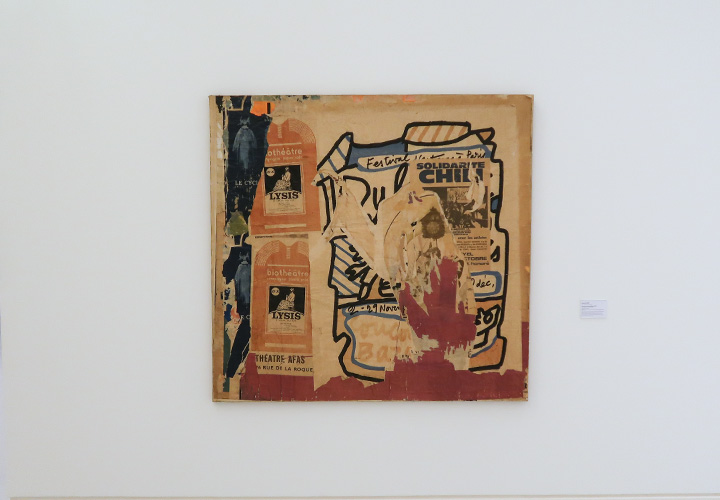

Raymond HAINS (1926-2005)

レイモン・アンは、フランスの画家・写真家・前衛芸術家で、ヌーヴォー・レアリスム(新実在主義)の主要メンバーの一人です。

ポスターの剥がれた断片や街頭の広告、写真などを素材にしたコラージュやモンタージュ作品で知られ、都市の断片的なイメージを抽出し、視覚の再発見を試みました。

Dubuffet au Grand Palais (1973)

1973年にフランスの画家ジャン・デュビュッフェ(Jean Dubuffet)を特集した大規模な展覧会で、パリのグラン・パレで開催されました。

この展覧会を題材にしたコラージュやポスター断片を用いた作品です。

Georg BASELITZ (1938- )

ゲオルク・バゼリッツは、ドイツの現代美術家で、特に絵画と彫刻で知られています。彼の代表的な特徴は、モチーフを意図的に逆さまに描く「逆さ絵」スタイルで、伝統的な表現への挑戦と個人的な感情の表出を目指しています。1960年代以降、表現主義的で力強い筆致を用い、戦後ドイツの社会や歴史に対する批評的視点を作品に反映させています。

Drei Köpfe mit Schnecke (1966)

Drei Köpfe mit Schnecke(カタツムリを持つ三つの頭」)は、特徴的な力強い表現主義的筆致で描かれ、三つの頭部とカタツムリという異様なモチーフを通じて、人間の存在や内面の複雑さを象徴的に表現しています。バゼリッツの初期作品に見られる、生々しく挑発的な作風が際立つ一作です。

Markus LÜPERTZ (1941- )

マルクス・リュペルトツは、ドイツの画家、彫刻家であり、現代ドイツ表現主義を代表する芸術家の一人です。彼の作品は大胆で力強い色彩と象徴的なモチーフを特徴とし、伝統的なテーマと現代的な表現を融合させています。また、彫刻や陶芸にも取り組み、多才な表現活動で知られています。

Feigling (Dithyrambisch) (1964)

Feigling (Dithyrambisch)(臆病者(ディティランビッシュ))は、彼の初期表現主義的な作風を示し、激しい筆致と鮮やかな色彩が特徴です。タイトルの「Dithyrambisch(ディティランビッシュ)」は古代ギリシャの激昂した詩の形式を指し、作品全体に力強い情熱と内面的な葛藤が表現されています。

A.R. PENCK (1939-2017)

エー・アール・ペンク、本名:Ralf Winklerは、ドイツの現代美術家で、絵画や版画、彫刻を手がけました。彼の作風はプリミティヴィズムやシンボリズムに影響を受け、シンプルで象徴的な人物や記号を多用した「人類学的」なイメージが特徴です。東ドイツ時代には検閲に苦しみつつも、政治的・社会的メッセージを含む作品を発表し、国際的に高く評価されました。

Vor dem Ausschuss (1989)

Vor dem Ausschuss(委員会の前で)は、彼の特徴である簡略化されたシンボリックな人物像や記号を用いて、権力や監視、社会的圧力といったテーマを表現しています。抽象的かつ原始的なスタイルで、東西冷戦期の政治的緊張や個人の葛藤を象徴的に描いた代表的な一作です。

Per KIRKEBY (1938-2018)

ペア・キルケビーは、デンマークの画家、彫刻家、詩人であり、20世紀後半の北欧を代表する現代美術家の一人です。自然や地質学への深い関心を背景に、多層的でテクスチャ豊かな抽象表現を追求し、絵画だけでなく彫刻や版画など多様な表現手法を用いました。

Sans titre, N° 133/R (1981)

Sans titre, N° 133/R (無題 第133/R号)は、彼の特徴である自然や地質学的なテクスチャーを感じさせる抽象的な画面構成が見られます。多層的な色彩と複雑な筆致により、自然の変化や時間の流れを象徴的に表現しており、観る者に深い感覚的体験をもたらします。

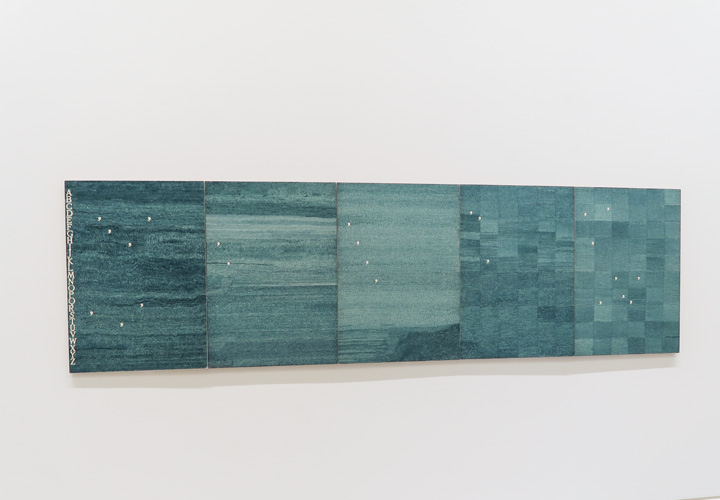

Alighiero BOETTI (1940-1994)

アリギエーロ・ボエッティは、イタリアのコンセプチュアルアーティストで、特に「アルテ・ポーヴェラ(貧しい芸術)」運動の重要なメンバーとして知られています。彼は言葉や概念、システムを用いた作品を多く制作し、刺繍や地図を使った作品が有名です。二元性や偶然性、協働のテーマを探求し、芸術の枠組みを拡張しました。

Seguire il filo del discorsoSeguire il filo del discorso (1977)

Seguire il filo del discorso (話の糸をたどる)は、言葉や概念の連続性やつながりをテーマにしており、Boettiの関心である言語と意味の探求を反映しています。シンプルながらも思考を刺激する構成で、彼のコンセプチュアルな作風がよく表れた一作です。

Bertrand Lavier (1949- )

ベルトラン・ラヴィエ、は、フランスの現代美術家で、パリとブルゴーニュ地方のエニェ=ル=デュックを拠点に活動しています。1969年から創作を始め、1980年代から90年代にかけてアプロプリエーション(流用)アートの先駆者として国際的に注目を集めました。

Pleyel (1998)

Pleyel(プレイエル)は、ピアノメーカーの「プレイエル」の名を冠しています。この作品は、既製品のピアノに絵具を重ねて塗装するなど、ラヴィエの特徴的な「レディ・メイド」を用いたアプローチが見られます。日用品を芸術作品へと転換させ、物の機能や意味を問い直す代表作のひとつです。

まとめ

ストラスブール近現代美術館が誇る表現主義から戦後抽象、そしてコンセプチュアルアートに至るコレクションは、20世紀に芸術家たちが繰り広げた、既成概念への挑戦と新たな表現の探求を雄弁に物語っています。

個人の内面や感情を解き放った表現主義、純粋な形と色を追求した抽象芸術、そして戦後の社会と呼応しながら発展した、多様なメディアを用いたコンセプチュアルな試み――。ここに展示された作品は、単なる絵画や彫刻を超え、当時の社会情勢や人々の精神状態を映し出す鏡でもあります。

ぜひ皆様も今回の記事を参考にして、葉や常識では捉えきれない芸術の奥深さを体感してください。

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

ストラスブール近現代美術館に展示されている作品については、以下の記事で詳しくご紹介させて頂いております。合わせてご参照ください。

コメント