ルネサンスの最後を飾る「Mannerism(マニエリスム)」。

盛期ルネサンスの巨匠たちが築き上げた完璧な美の追求から一転、マニエリスムの画家たちは、独自の表現を模索し始めます。

ルネサンスと次の時代であるバロック時代を結ぶための、様々な要素が生まれる大切な時期でもあります。

この記事では、マニエリスムの時代背景、特徴、そして代表的な画家たちについて解説します。

マニエリスムとは?:ルネサンスの終焉と新たな芸術の胎動

「マニエリスム」は、1520年~1600年頃の時期を指しています。

またルネサンス期の中に含めて、「後期ルネサンス」と呼ぶこともあります。

マニエリスムという言葉は、イタリア語のマニエラ(maniera)に由来し、様式、手法という意味になります。

では何故、マニエラなのか?

盛期ルネサンスの3大巨匠(ダヴィンチ、ミケランジェロ、ラファエロ)により、ルネサンスの目指した「自然との調和」がほぼ完成されてしまいました。

そのため跡を継ぐものたちは、自然に忠実に描いたとしてもそれ以上の作品を作り上げることが出来なくなってしまいました。

そのため、画家たちは巨匠たちが作り上げた作品、様式を模倣することが目的となっていきます。

しかしそのまま模倣していただけでは、先人を超えることは出来ません。

そこで考え出されたのが、様式に忠実に描くだけでなく、そこに強調や違和感などを加えて、自然を凌駕した独自の世界観を構築しようとする試みだったのです。

特徴としては、不安定な空間、不明瞭な空間、体の変形、曲がりくねり、などです。

出典:ウィキペディア マニエリスムより

マニエリスムの特徴:様式美と独創性の追求

- 様式美の重視

- 盛期ルネサンスの巨匠たちの様式を模倣し、高度な技術を誇示しました。

- 独創性の追求

- 既存の様式に独自の解釈を加え、奇抜で個性的な表現を生み出しました。

- 不安定な構図と誇張された人体

- バランスを崩した構図や、引き伸ばされたような人体表現が特徴的です。

- 不自然な色彩

- 鮮やかで不自然な色彩を用いることで、幻想的な雰囲気を醸し出しました。

年表

1520年代、マニエリスムの創始者と言われている、ロッソ・フィオレンティーノ、ヤコポ・ダ・ポントルモが作品を制作します。

1530年代、フランチェスコ・プリマティッチオがフランスにマニエリスムを伝え、フォンテーヌブロー派の創始者となる。

1536年、フランス軍がミラノに進軍するも失敗、逆にカール5世がプロヴァンスまで進軍。

オスマン帝国も参戦するが、1538年に和解。

1543年から再び戦争が始まるが、1546年には再び和解。

1547年、フランソワ1世が死去、息子のアンリ2世が跡を継ぐ。

1550年以降、ヨーロッパ全土にマニエリスムが広がる。

1551年、アンリ2世がカール5世に宣戦布告をする。

1556年、カール5世が退位、ハプスブルク家が分裂。

1557年、フランス、スペインが破産。

1559年、カトー・カンブレジ条約により、イタリア戦争が最終的に終結。

1580年代以降、マニエリスムは徐々に衰退し、バロックへと繋がっていきます。

代表画家

アンドレア・デル・サルト(Andrea del Sarto, 1486-1531)

- イタリア、ルネサンス盛期の画家。

- フィレンツェ派の画家であり、ラファエロやレオナルド・ダ・ヴィンチの影響を受けた。

- 正確なデッサン力と優美な色彩感覚を持ち、宗教画やフレスコ画で高い評価を得た。

- 代表作:「聖母子と聖ヨハネ」「キリストの降誕」など。

ロッソ・フィオレンティーノ(Rosso Fiorentino、1494-1540)

- 様式主義(マニエリスム)の代表的な画家の一人。

- 独特の色彩感覚と劇的な構図を用いた作品が特徴。

- 代表作:「十字架降下」「ピエタ」など。

ヤコポ・ダ・ポントルモ(Jacopo da Pontormo、1494-1557)

- 様式主義(マニエリスム)の代表的な画家の一人。

- 感情的な表現と不安定な構図を用いた作品が特徴。

- 代表作:「十字架降下」「エマオの晩餐」など。

ペリーノ・デル・ヴァーガ(Perino del Vaga、1501 –1547)

- ラファエロの弟子であり、その様式を受け継いだ。

- フレスコ画や装飾画で活躍し、ローマの宮廷で高い評価を得た。

- 代表作:「ユピテルの幼少期」「アンドロメダを救うペルセウス」など。

ポリドーロ・ダ・カラヴァッジォ( Polidoro da Caravaggio、1499 –1543)

- ラファエロの弟子であり、その様式を受け継いだ。

- 建物のファサード装飾やフレスコ画で活躍し、特にモノクロームの装飾画で有名。

- 代表作:「聖母の訪問」「ニオベの子供たちの虐殺」など。

パルミジャニーノ (Parmigianino、1503-1540)

- 様式主義(マニエリスム)の代表的な画家の一人。

- 優美で洗練された人物描写と、細長く引き伸ばされたような人体表現が特徴。

- 代表作:「首の長い聖母」「自画像」など。

ジュリオ・ロマーノ(Giulio Romano、1499-1546)

- ラファエロの弟子であり、その様式を受け継いだ。

- マントヴァの宮廷画家として活躍し、壮大なフレスコ画や建築装飾を手がけた。

- 代表作:パラッツォ・デル・テのフレスコ画など。

フランチェスコ・プリマティッチオ(Francesco Primaticcio、1504-1570)

- フォンテーヌブロー派の画家であり、フランスの宮廷で活躍。

- 優美で洗練された装飾画やフレスコ画を手がけた。

- 代表作:フォンテーヌブロー宮殿の装飾など。

ジョルジョ・ヴァザーリ(Giorgio Vasari, 1511-1574)

- イタリア、ルネサンス後期の画家、建築家、著述家。

- 画家としては、様式主義(マニエリスム)の作品を制作。

- 建築家としては、ウフィツィ美術館の設計で知られる。

- 著述家としては、『画家・彫刻家・建築家列伝』を著し、ルネサンス美術史の研究に大きな貢献をした。

アーニョロ・ブロンズィーノ(Agnolo Bronzino, 1503-1572)

- イタリア、ルネサンス後期の画家。

- 様式主義(マニエリスム)の代表的な画家の一人。

- メディチ家の宮廷画家として活躍し、洗練された肖像画や宗教画を制作。

- 代表作:「エレオノーラ・ディ・トレドと息子ジョヴァンニの肖像」「ヴィーナスの愛の寓意」など。

アレッサンドロ・アローリ(Alessandro Allori, 1535-1607)

- ブロンズィーノの弟子であり、その様式を受け継いだ。

- 肖像画、宗教画、神話画など幅広い分野で活躍。

- 代表作:「聖母子と洗礼者聖ヨハネ」「スザンナと長老たち」など。

ロドビコ・チゴリ(Lodovico Cigoli, 1559-1613)

- フィレンツェ派の画家であり、初期バロック絵画の発展に貢献。

- 自然主義的な描写と劇的な明暗表現が特徴。

- 代表作:「聖フランチェスコの幻視」「聖ヒヤシンスの奇跡」など。

フランチェスコ・バッサーノ長老(Francesco Bassano l’Ancien, 1475-1530)

- バッサーノ派の創始者であり、息子たちも画家として活躍。

- 宗教画や肖像画を制作。

ヤコポ・バッサーノ(Jacopo Bassano, 1510-1592)

- バッサーノ派の最も著名な画家であり、農村風景や風俗画を多く描いた。

- 自然主義的な描写と光の表現に優れていた。

- 代表作:「ノアの箱舟」「エマオの晩餐」など。

フランチェスコ・バッサーノ・ザ・ヤンガー(Francesco Bassano le Jeune, 1549-1592)

- ヤコポ・バッサーノの息子であり、父の様式を受け継いだ。

- 風俗画や宗教画を制作。

レアンドロ・バッサーノ(Leandro Bassano, 1557-1622)

- ヤコポ・バッサーノの息子であり、父の工房で活躍。

- 肖像画や宗教画を制作。

ポンピオ・モルガンティ(Pompeo Morganti, 1494-1568)

- ペルージャ派の画家であり、宗教画や肖像画を制作。

タッデオ・ツッカリ(Taddeo Zuccari, 1529-1566)

- 様式主義(マニエリスム)の画家であり、フレスコ画を多く制作。

- 代表作:カプラローラ宮殿のフレスコ画など。

バルトロメオ・パッサロッティ(Bartolomeo Passarotti, 1529-1592)

- ボローニャ派の画家であり、風俗画や肖像画を制作。

- 解剖学的な知識に基づいた写実的な描写が特徴。

- 代表作:「肉屋の店」「自画像」など。

ボローニャ

ペレグリノ・ティバルディ (Pellegrino Tibaldi, 1527-1596)

- 様式主義(マニエリスム)の画家であり、ミケランジェロの影響を受けた力強い人物描写が特徴です。

- ボローニャやミラノで活躍し、フレスコ画や祭壇画を制作しました。

- 代表作:「聖カタリナの結婚」「聖パオロの回心」など。

ジョバンニ・フランチェスコ・ベッツィ(Giovanni Francesco Bezzi, 1530-1571)

- 通称「イル・ノザーデッラ(il Nosadella)」として知られています。

- ボローニャ派の画家であり、様式主義(マニエリスム)の作品を制作しました。

- 宗教画や肖像画を手がけました。

プロスペロ・フォンタナ(Prospero Fontana, 1512-1597)

- ボローニャ派の画家であり、様式主義(マニエリスム)の作品を制作しました。

- 多くの弟子を育成し、ボローニャ派の発展に貢献しました。

- 代表作:ボローニャのパラッツォ・ポッジョのフレスコ画など。

バルトロメオ・チェシ(Bartolomeo Cesi, 1556-1629)

- バロック初期の画家です。

- ボローニャ派の画家であり、カラッチ派の影響を受けました。

- 宗教画や祭壇画を制作し、自然主義的な描写と明暗表現が特徴です。

- 代表作:「聖母被昇天」「聖フランチェスコの奇跡」など。

アレッサンドロ・ティアリーニ(Alessandro Tiarini, 1577-1668)

- バロック期の画家です。

- ボローニャ派の画家であり、カラッチ派の影響を受けました。

- 宗教画や祭壇画を制作し、劇的な明暗表現と感情豊かな人物描写が特徴です。

- 代表作:「聖ヒエロニムスの最後の聖体拝領」「聖ペテロの殉教」など。

※ 分類が違う場合もあります。

盛期ルネサンス、バロックの画家が含まれている場合もあります。

カタカナ表記に関して実際の発音と異なる場合もあります。

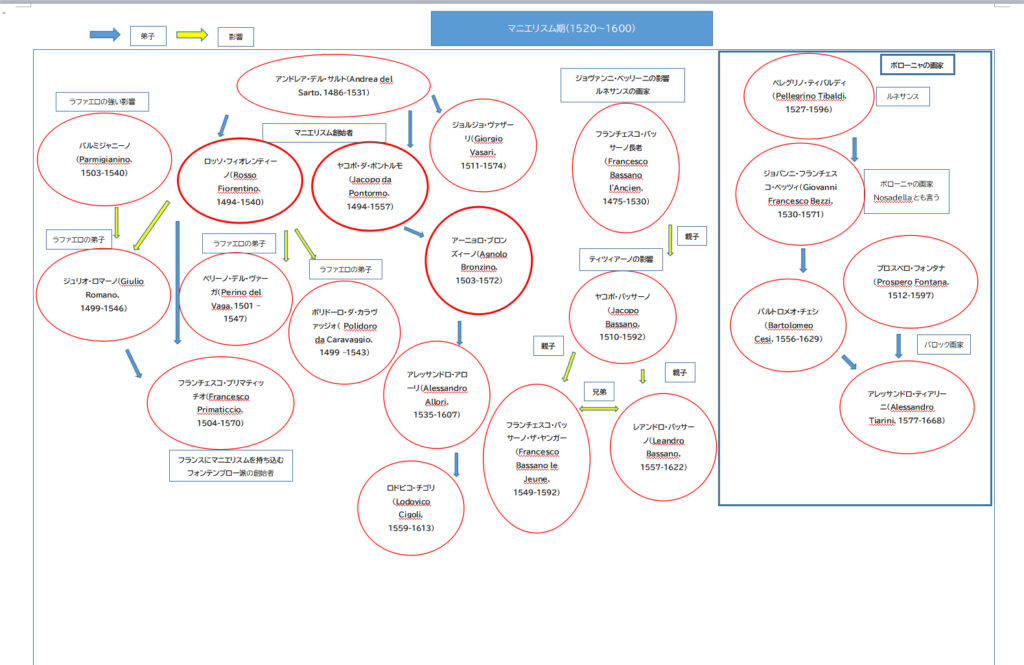

人物相関図

★ご利用の注意点★

上の代表画家の相関図です。

青い矢印は師弟関係を表していますが、実際はその関係がはっきりしていなかったり、ワークショップで働いたことがあるだけであったりします。

情報は英語版、フランス語版ウィキペディアを参考に製作しています。

まとめ

マニエリスムの画家というと、ピンと来ないのですが、それは前後の時代に多くの巨匠たちが存在しているからではないでしょうか。

そんな少し存在感の薄い時代ですが、盛期ルネサンスに出来上がった形式から次はどうするべきなのか、多くの画家たちが模索した時代でもあります。

そしてこの模索の中に、何かを見出すことが、個性に繋がっていったと思います。

次の時代はいよいよ「バロック」になります。

マニエリスムで芽生えた「個性」が、さらに大胆に躍動します。

なお、今回までご紹介させて頂いたルネサンスからマニエリスムまでの流れは、主にイタリアを中心とした話になっています。

実は同時期にヨーロッパの別の場所では、イタリア・ルネサンスとは全く違う形で発展していた芸術がありました。

それが、「初期フランドル派」と言われるフランドル地方で花開いた芸術運動です。

こちらも合わせてお読み頂くと、ヨーロッパでの芸術の流れが分かりやすくなると思います。

「イタリア・ルネサンス」については以下の記事をご参照ください。

- 美術館巡りが10倍楽しくなる!ルネサンス絵画:画家たちの繋がりを解き明かす人物相関図 前期ルネサンス編

- 初期ルネサンスの巨匠たち:技術革新とパトロンが生んだ芸術革命

- 盛期ルネサンス:三大巨匠が彩る黄金時代と激動の歴史

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

西洋美術史の全体像は年表でご紹介させて頂いております。

合わせてご覧頂くと時代の流れが理解しやすくなると思います。

コメント