今回は、感情豊かに色彩と筆致を操るヴァンサン・ビウレ、マックス・G・カミンスキー、人間の深層心理を暴き出すマルレーヌ・デュマ、80年代「新しい野獣派」の中心ヘルムート・ミッデンドルフ、絵画の可能性を問い続けるアルベルト・オーレン、アラン・セシャス、ヴァンサン・コルペ、マルク・デグランシャン、具象と抽象を融合するダニエル・リヒター、ヤン・ヴァン・イムスフート、そして現代の社会や存在を多角的に捉えるヤニック・デメルレ、ダミアン・デルーバ、ラファエル・ザルカといった、現代絵画の最前線を切り開く巨匠たちの作品をご紹介します。

彼らが現代社会に投げかける問いかけと、その革新的な表現を、ぜひその目で確かめてみませんか?

- Vincent BIOULÈS (1938- )

- Max G. Kaminski (1938-2019)

- Marlene DUMAS (1953- )

- Helmut MIDDENDORF (1953- )

- Albert OEHLEN (1954- )

- Alain SÉCHAS (1955- )

- Vincent CORPET (1958- )

- Marc DESGRANDCHAMPS (1960- )

- Daniel RICHTER (1962- )

- Jan VAN IMSCHOOT (1963- )

- Yannick DEMMERLE (1969- )

- Damien DEROUBAIX (1972- )

- Raphaël ZARKA (1977- )

- まとめ

Vincent BIOULÈS (1938- )

ヴァンサン・ビウレは、フランスの画家で、1960年代以降の現代美術における抽象表現主義やリリカル・アブストラクションの重要な作家の一人です。

彼の作品は色彩の豊かさと自由な筆致が特徴で、自然や感情の内面を探求。南フランスの風景や光の影響を受けつつ、独自の抽象的表現を展開しています。

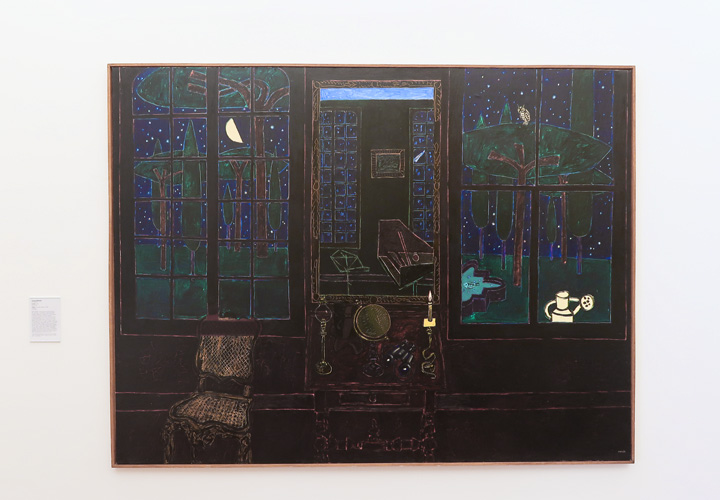

La Nuit (1979)

La Nuit(夜) は、深みのある色彩と繊細な筆致で夜の静けさや神秘的な雰囲気を表現。具象と抽象のあいだを行き来する画風で、光と影の対比を通じて時間や感情の移ろいを捉えています。

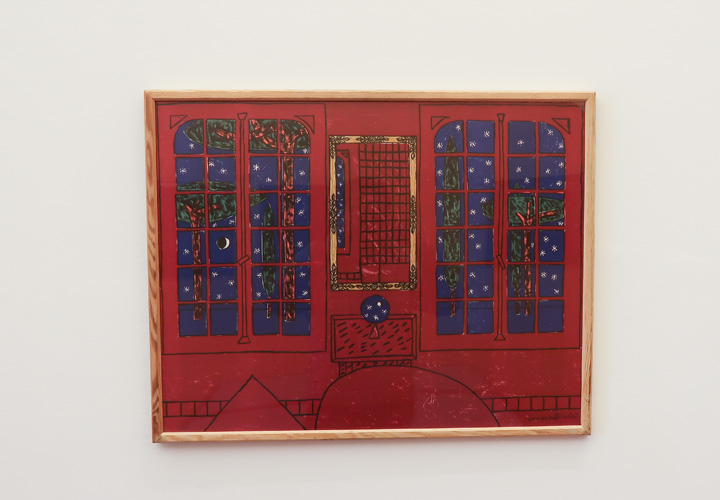

L’hiver (1985)

L’hiver(冬)は、抽象的でありながらも繊細な色彩感覚を持つ作品です。冬の静けさや冷たさを感じさせる落ち着いた色調と、幾何学的な形態が特徴的で、自然の季節感を詩的に表現しています。

Max G. Kaminski (1938-2019)

マックス・G・カミンスキーは、ドイツ出身の現代美術家で、主に彫刻や絵画を制作しました。抽象表現主義の影響を受けつつも独自の造形を追求し、素材の質感や形状の探求に重点を置いた作品で知られています

Chien avec trois têtes (1985)

Chien avec trois têtes(三つ頭の犬)は、三つの頭を持つ犬というモチーフを通じて、異形や多面性を表現しており、素材の質感と力強いフォルムが特徴です。

Marlene DUMAS (1953- )

マルレーヌ・デュマは、南アフリカ・ケープタウン出身のオランダ在住の画家で、現代美術界で最も影響力のある女性アーティストの一人とされています。彼女の作品は、人物の肖像を通じて、アイデンティティ、性、暴力、死、エロティシズムなどのテーマを探求しています。多くの作品は、ポラロイド写真や新聞、雑誌などのメディアから得た画像を基にしており、感情や心理状態を表現することを重視しています。

The Ritual (1988-91)

The Ritual(儀式)は、人間の深層心理をテーマに描かれています。彼女特有の流れるような筆致と淡い色彩で、個々の登場人物の内面や感情の複雑さを表現。社会的・政治的な背景も織り交ぜながら、人間存在の儀式性や普遍的な感情を探求したシリーズです。

Helmut MIDDENDORF (1953- )

ヘルムート・ミッデンドルフは、ドイツの現代美術家で、特に1980年代の「Neue Wilde(新しい野獣派)」運動の中心的な存在として知られています。

Stage (1981)

Stage(部隊)は、荒々しく感情的でエネルギッシュな筆致と強烈な色彩が際立っています。タイトルの「Stage(舞台)」のとおり、都会のナイトライフや音楽、演劇的な場面を思わせる構図で、彼が当時強い関心を持っていた夜の街や文化的な熱気を表現しています。

Albert OEHLEN (1954- )

アルベルト・オーレンは、80年代のネオ・エクスプレッショニズムからデジタルやコラージュ技法を用いた実験まで幅広い手法を駆使し、従来の“美”や“完成”の概念を問い直す画家です。「バッド・ペインティング」を通じて絵画の限界を探り、表現の多様性と可能性を体現してきた、現代抽象絵画界の重鎮です。

Ziggy (2001)

Ziggy(ジギー) は、具象と抽象、計画性と偶然性を行き来しながら、視覚的な混沌とリズムを生み出しています。タイトルの「Ziggy」は、デヴィッド・ボウイの alter ego「Ziggy Stardust」を連想させる名前ですが、具体的な関連は明言されておらず、観る者に解釈の余地を残しています。

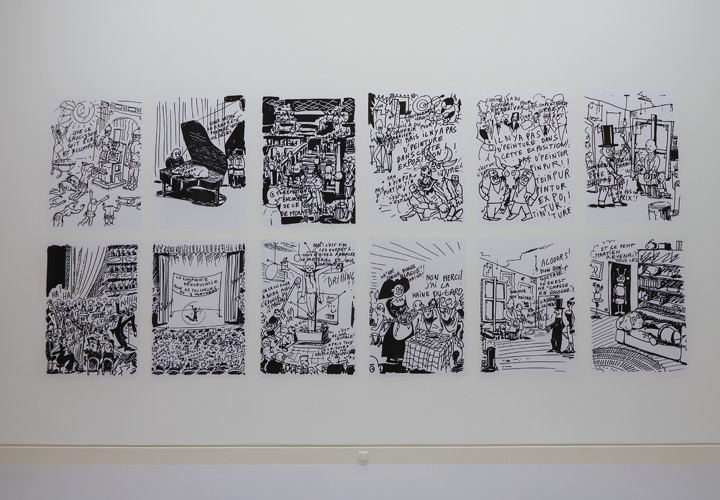

Alain SÉCHAS (1955- )

アラン・セシャスは、描くことを軸にコミカルかつ批評的な世界を構築するアーティストです。猫をはじめとする擬人化キャラクターを通じて、人間の矛盾や日常の無意味さを浮き彫りにし、同時に抽象を通じた形式的探究も続けています。彼の作品は、そのユーモアと意外性が国際的なギャラリーや美術館で高く評価されています。

Vincent CORPET (1958- )

ヴァンサン・コルペは、フランスの現代美術家・画家です。

1980年代以降、フランスを中心に活動し、力強い筆致と大胆な色彩で、具象と抽象の間を行き来するような絵画を制作しています。歴史的な絵画や古典作品を引用・変奏することも多く、既存のイメージを解体し再構築する姿勢が特徴です。

3812 S (2016)

3812 Sは、Corpetが得意とするアート史的引用と抽象的解体、鮮やかな色彩、粗い筆触による存在感の強い大作です。伝統と現代のズレを視覚的に鋭く示し、「絵画とは何か」を深く問いかける注目作品です。

Marc DESGRANDCHAMPS (1960- )

マルク・デグランシャンは、具象と抽象、リアルと内面、技術とストーリーを曖昧に融合させる作品によって、鑑賞者の視覚・精神を揺さぶる画家です。幻想のように浮かび上がるモチーフと液状の質感が、記憶や夢の層を視覚化しています。

Sans titre (2000)

Sans titre (タイトルなし)は、マルク・デグランシャンの初期成熟期を代表する大作で、滴る質感、透過的な重層構成、断片的イメージが織りなす“液体の幽霊”のような絵画世界を具現化しています。視覚・記憶・物語の境界を曖昧にし、見る者に多層的な体験を投げかける作品です。

Daniel RICHTER (1962- )

ダニエル・リヒターは、ドイツ・エウティン出身の現代美術家で、抽象と具象を融合させた独自の絵画スタイルで国際的に高く評価されています。

Der ewige Tagtraum der drei Irren vom Berg (2000)

Der ewige Tagtraum der drei Irren vom Berg (山の三人の狂人による永遠の夢遊)は、リヒターの具象絵画への転換期を代表するもので、幻想的かつ政治的なテーマが交錯しています。画面には、夢遊するような人物たちが描かれ、彼らの姿勢や表情からは、現実と夢の境界が曖昧であることが伝わってきます。

リヒター自身は、この作品に関して「新聞の写真を見て、上部30%の部分だけを切り取って描くと面白いと思った」と述べています。また、作品に登場するサイケデリックな人物たちは、「夢遊状態の人々の象徴のように見える」とも語っています。

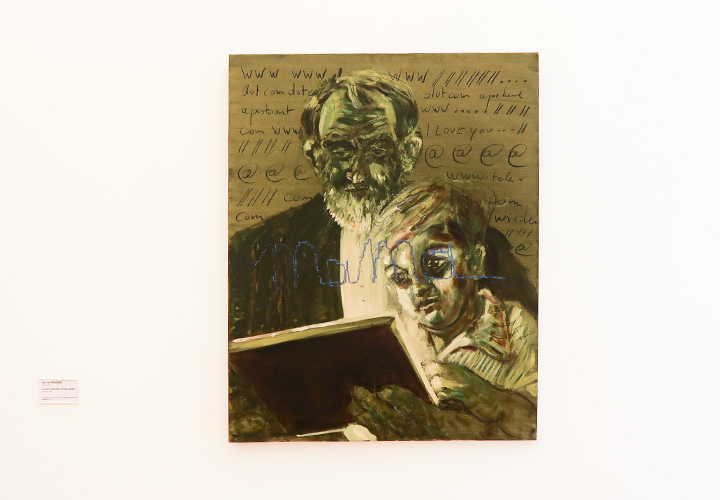

Jan VAN IMSCHOOT (1963- )

ジャン・ヴァン・イムスフートは、ベルギー・ゲント出身の現代美術家で、現在はフランス・ノンクール=シュル=ル=ロンジュに拠点を構えています。彼の作品は、17世紀オランダ絵画やティントレット、カラヴァッジオ、ゴヤ、エドゥアール・マネなどの古典的な絵画から影響を受けつつ、現代の政治的・社会的テーマを扱うことで知られています。

Le Mot maternel (2000)

Le Mot maternel(母の言葉)は、ファン・イムスホットが探求する家族、アイデンティティ、そして集合的記憶といったテーマを反映しています。

Yannick DEMMERLE (1969- )

ヤニック・デメルレは、フランスの現代アーティストで、特に写真と絵画の境界を探求する作品で知られています。彼は、イメージの生成、解体、再構築を通じて、知覚や現実の性質について問いかけています。

デメルレは、ストラスブール装飾美術学校で学び、その後、写真を用いた表現に深く傾倒しました。彼の作品は、しばしば日常的な風景や物体、人物などを被写体としながらも、意図的なブレ、ピンボケ、色彩の操作、多重露光、あるいはデジタル処理を加えることで、現実とは異なる、絵画的で抽象的なイメージを創出します。

Sans titre (2001)

Sans titre(無題)は、特定の物語や解釈を鑑賞者に押し付けず、イメージそのものが持つ視覚的な体験に焦点を当ててほしいという、デメルレの意図を表していると考えられます。

Damien DEROUBAIX (1972- )

ダミアン・デルーバは、1972年フランスのリール生まれの現代アーティストです。彼は絵画、ドローイング、彫刻、版画など多様なメディアを横断して制作し、特に死、無常、そして人間の存在の残酷さといったテーマを探求しています。

Wunder der Natur (2017-18)

Wunder der Natur(自然の驚異)は、彼が近年取り組んでいるテーマや、その多様な表現技法が凝縮された作品です。彼の作品には、しばしば死、腐敗、そして再生といった、自然界の根源的なサイクルに対する考察が見られます。

タイトルが示すように「自然の驚異」を主題としていますが、デルーバのアプローチは、伝統的な風景画のように牧歌的なものではありません。彼は、自然が持つ美しさだけでなく、その残酷さや不穏な側面、そして絶え間ない変化を表現しようとします。

Raphaël ZARKA (1977- )

ラファエル・ザルカは、1977年にフランスのモンペリエで生まれた現代アーティストです。彼は、彫刻家として知られていますが、写真、ドローイング、ビデオといった多様なメディアも用いて制作活動を行っています。現在はパリを拠点に活動しています。

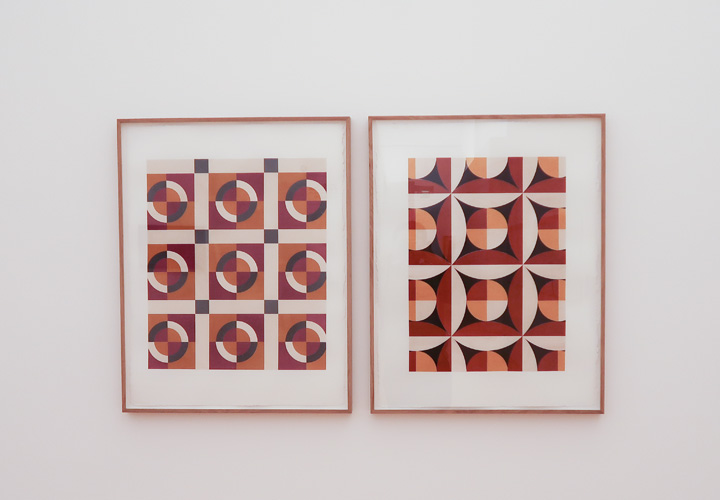

Monte oliveto n° 15 et n° 16 (Sud) (2016)

Monte Oliveto n° 15 et n° 16 (Sud)(モンテ・オリヴェート No. 15 および No. 16 (南))は、彼が歴史的な構造物や幾何学的形態の探求を写真というメディアを通して行った作品です。

この作品のタイトルにある「Monte Oliveto(モンテ・オリヴェート)」は、イタリアのトスカーナ地方にあるモンテ・オリヴェート・マッジョーレ修道院を指している可能性が高いです。この修道院は、その歴史的な建築と、シエナ派のルネサンス画家ルカ・シニョレッリとソドマによるフレスコ画で知られています。ザルカは、しばしば歴史的な建造物や、その中に見られる幾何学的なパターン、あるいは古代の数学的な構造にインスピレーションを得て作品を制作します。

「No. 15 および No. 16 (南)」という具体的な番号と方角が示されていることから、この作品は、修道院の特定の場所、あるいはそこに見られる特定の建築要素や模様を、写真で詳細に捉えたシリーズの一部であると考えられます。彼は、これらの細部を切り取ることで、その幾何学的な美しさや、歴史が刻まれた質感を際立たせ、見る者に時間や空間の概念を再考させることを促します。

まとめ

ストラスブール近現代美術館が誇る新表現主義から現代絵画に至るコレクションは、20世紀後半から現在に至る芸術家たちの、多様な表現と深い洞察を鮮やかに物語っています。

内面世界を掘り下げた感情的な色彩表現、社会や人間存在への鋭い眼差し、そして絵画の概念そのものを問い直す実験的な試み――。ここに展示された作品は、単なるビジュアルアートを超え、現代社会が抱える問題や私たちの日常に潜む普遍的なテーマを映し出す鏡でもあります。

ぜひ今回の記事を参考に、現代アートの力と奥深さを体感して頂ければ幸いです。

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

ストラスブール近現代美術館に展示されている作品については、以下の記事で詳しくご紹介させて頂いております。合わせてご参照ください。

コメント