絵画の世界は、19世紀末から20世紀にかけて大きな変革を遂げました。印象派が光と色彩を追求した後、画家たちは内面の感情や精神世界を表現する新たな道を模索し始めます。

リヨン美術館には、その芸術の夜明けとも言える時代から、現代に至るまでの傑作が数多く収蔵されています。この記事では、「近代絵画の父」セザンヌやゴーギャンといったポスト印象派の巨匠から、抽象表現の可能性を切り拓いた画家たちまで、個性豊かな作品を写真と共に巡る旅にご案内します。絵画に込められた彼らの探求心や、新しい時代へのエネルギーをぜひ一緒に感じてみませんか。

- Pierre Puvis de Chavannes (1824-1898)

- Paul Cézanne (1839-1906)

- Paul Gauguin (1848-1903)

- Henri Jean Guillaume Martin (1860-1943)

- Alexej von Jawlensky (1864-1941)

- Fernand Léger (1881-1955)

- Alfréd Réth (1884-1966)

- Alberto Magnelli (1888-1971)

- Serge Poliakoff (1900-1969)

- René Duvillier (1919-2002)

- Georges Adilon (1928-2009)

- Christian Lhopital (1953-)

- まとめ

Pierre Puvis de Chavannes (1824-1898)

ピエール・ピュヴィス・ド・シャヴァンヌは、アカデミズムの厳格な伝統に根ざしながらも、象徴主義の先駆者として知られ、後の世代の画家たちに大きな影響を与えました。写実主義や印象派の流行とは一線を画し、主に装飾的な壁画の制作にその本質があります。

日本でも早くから認知されていて、ピカソもシャヴァンヌの模写をしていたと言われています。

Le Bois sacré cher aux arts et aux muses (1884)

「芸術とミューズに愛された聖なる森」は、1880年代にリヨン市から依頼されて制作した作品です。南東隅の階段に描かれたこの作品は、リヨン美術館の記念碑的な作品です。元々はリヨン市庁舎の階段ホールの壁画として描かれました。

Vision antique (1885)

「古代の幻影」(Vision antique)は、「芸術とミューズに愛された聖なる森」と対をなす作品として描かれました。

画面の中心には、裸の男女が、古代の遺跡や牧歌的な風景の中で、穏やかにたたずんでいます。彼らは、自然と調和した純粋な存在として描かれ、理性と美が支配する理想の世界を象徴しています。背景には、古代ギリシャの神殿の遺跡が見え、過去の栄光と、芸術家が憧れる古典的な理想を暗示しています。

写真はありませんが、右側には中世、またはルネサンス初期のイタリアの風景が描かれています。

こちらの作品はGoogleのポリシー違反に該当する可能性があるため掲載を控えさせて頂いております。

L’Automne (1864)

「秋」(L’Automne)は、彼が確立した独特の、静謐で寓意的な風景画の初期の作品です。

この作品は、具体的な物語を描くというよりは、季節の移ろい、特に秋の象徴的な雰囲気を表現しています。

Paul Cézanne (1839-1906)

ポール・セザンヌは、ポスト印象派を代表する人物であり、20世紀の近代絵画、特にキュビスムに決定的な影響を与えたことから、「近代絵画の父」と称されています。

Les Peupliers (1879-80)

「ポプラ並木」(Les Peupliers)は、彼が印象派の技法から独自の様式へと移行していく時期の重要な風景画です。

作品は、フランス、ポントアーズ近くのChâteau de Marcouvilleを描いています。

Paul Gauguin (1848-1903)

ポール・ゴーギャンは、ポスト印象派を代表する画家の一人であり、後の象徴主義やプリミティヴィスムに多大な影響を与えました。

幼少期をペルーで過ごし、青年期は株式仲買人として成功したゴーギャンは、アマチュア画家として絵画を始め、カミーユ・ピサロなど印象派の画家たちと交流しました。しかし、彼はやがて印象派の写実的な表現に飽き足らなくなり、仕事と家庭を捨てて芸術の道に身を投じます。

彼の画業における最大の功績は、大胆な色彩と単純化された形体を用いて、内面的な感情や象徴的な意味を表現しようとした点にあります。彼は、写実的な描写から離れ、主観的な感情を表現するための道具として色彩を用いることを主張しました。

ゴーギャンの作品の最大の特徴は、原色を多用した平面的で装飾的なスタイル、そして「クロワゾニスム(Cloisonnisme)」と呼ばれる、明確な輪郭線で色面を区切る技法にあります。彼は、フランスのブルターニュ地方で、伝統的な信仰や素朴な生活に触発され、この様式を確立しました。

その後、ゴーギャンは文明社会から逃れ、理想郷を求めて南太平洋のタヒチへと渡ります。タヒチでは、現地の文化や人々の素朴な生活からインスピレーションを得て、鮮烈な色彩と官能的な裸婦像、そして神秘的な宗教画を制作しました。

Nave Nave Mahana (1896)

「楽しい日々」(Nave Nave Mahana)は、彼のタヒチ滞在期を象徴する代表的な作品の一つです。

タヒチ語で「楽しい、幸福な日々」を意味するこの作品は、ゴーギャンが文明社会から逃れ、理想郷として求めた南国の楽園の風景を描いています。

Henri Jean Guillaume Martin (1860-1943)

アンリ・ジャン・ギヨーム・マルタンは、アカデミックな教育を受けながらも、その後の美術界の潮流を取り入れ、独自のスタイルを確立しました。彼の作品は、新印象派、象徴主義、そして古典的なアカデミズムが融合した独特の画風が特徴です。

トゥールーズで木工職人の家に生まれたマルタンは、地元の美術学校で学び、奨学金を得てパリへ出て、ジャン=ポール・ローランスに師事しました。初期には歴史画や寓意画を手掛け、サロンでも成功を収めましたが、イタリアへの留学を機に、古典的なスタイルから脱却していきます。

彼の画業における最大の功績は、新印象派の技法を独自の解釈で用いたことにあります。ジョルジュ・スーラやポール・シニャックが用いた点描とは異なり、マルタンは、画面全体を構成するような短い平行な筆致を多用しました。この技法によって、彼の作品は、光と大気の揺らぎを表現しつつも、より瞑想的で詩的な雰囲気を生み出しました。

Labastide-du-Vert (1903-09)

「ラバスティード=デュ=ヴェール」(Labastide-du-Vert)は、彼が晩年を過ごした故郷の風景を描いた連作の一つです。マルタンは、1900年にトゥールーズ近郊のラバスティード=デュ=ヴェールに家を構え、そこで亡くなるまで制作活動を続けました。この作品は、彼が愛したこの村の風景を、彼独自の技法で描き出した傑作です。

Sérénité (1899)

「静穏」(Sérénité)は、瞑想的で詩的な風景画です。

L’Inspiration (1895)

「霊感」(L’Inspiration)は、寓意的な主題を描いた作品です。この作品は、マルタンが象徴主義に傾倒していた時期に描かれました。

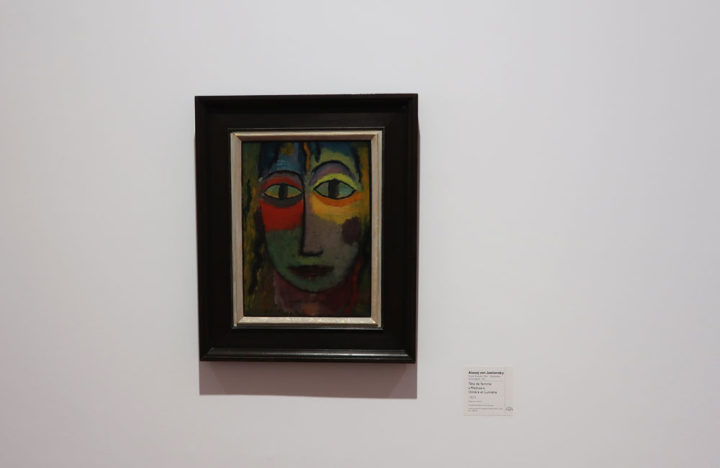

Alexej von Jawlensky (1864-1941)

アレクセイ・フォン・ヤウレンスキーは、ロシアで生まれ、ドイツで亡くなった画家です。彼は、ロシア出身でありながら、主にドイツで活躍し、表現主義の重要な担い手として知られています。特に、「青騎士」(Der Blaue Reiter)グループの中心人物の一人として、20世紀初頭の近代美術史に大きな足跡を残しました。

ヤウレンスキーは、元々軍人でしたが、美術に目覚め、モスクワで絵画を学びました。その後、1896年にドイツのミュンヘンに移住し、ワシリー・カンディンスキーと出会い、生涯にわたる友情を育みました。

彼の画業における最大の功績は、強烈な色彩と単純化された形体を用いて、内面的な感情や精神性を表現しようとした点にあります。

Tête de femme “Méduse”, Lumière et Ombre (1923)

「女の顔『メドゥーサ』、光と影」は、顔の輪郭が単純化され、目や口が象徴的な線と色面で描かれています。鮮やかで力強い色彩の組み合わせは、感情や精神的な状態を表現するための主要な手段となっています。

この時期は、具象的な描写から離れ、人間の顔を幾何学的な形体と色彩の組み合わせで表現することに集中していました。

Fernand Léger (1881-1955)

フェルナン・レジェは、20世紀のフランスを代表する芸術家であり、キュビスムに影響を受けつつも、独自の機械的で力強い様式を確立し、機械美を追求した画家として知られています。

La botte de navets (1910)

「カブの束」(La botte de navets)は、彼が自身の独特な様式を確立する以前の、キュビスムに傾倒していた時期の重要な作品です。

Alfréd Réth (1884-1966)

アルフレッド・レトは、ハンガリーのモホラで生まれ、パリで亡くなった画家です。彼は、キュビスムの画家として知られ、特に色彩キュビスムという独自の様式を確立しました。

パリで絵画を学んだレトは、モンマルトルの「洗濯船」に住む多くの芸術家たちと交流し、キュビスム運動に深く関わります。彼は、パブロ・ピカソやジョルジュ・ブラックから影響を受けつつも、彼らとは異なる道を歩みました。

彼の画業における最大の功績は、キュビスムに豊かな色彩を取り入れた点にあります。

École de Parisのメンバーです。

Sans titre (1947) Colombes (1950) Composition (1947)

無題(Sans titre)は、レトが特定の主題から離れ、色彩と形体そのものに焦点を当てていたことを示しています。

鳩たち(Colombes)は、抽象的な様式の中に、わずかに具象的な要素が残されている作品です。

構成(Composition, )は、レトの抽象表現の好例です。この作品は、タイトルが示す通り、色と形の純粋な関係性そのものが主題となっています。

Alberto Magnelli (1888-1971)

アルベルト・マニェッリは、イタリアのフィレンツェで生まれ、パリで亡くなった画家です。彼は、キュビスムや未来派の影響を受けつつも、特定の運動に留まらず、生涯を通じて抽象芸術の探求を続けたことで知られています。コンクリートアート(幾何学的抽象化)運動の中心人物です。

マニェッリは、独学で絵画を学びました。彼の初期の作品は、アンリ・マティスやアンリ・ルソーといった画家たちの影響が見られますが、1914年にパリを訪れた際に、パブロ・ピカソやフェルナン・レジェらキュビスムの画家たちと出会い、その様式に深く魅了されました。

l’album de la ferrage (1970)

「馬蹄のアルバム」(L’album de la ferrage)は、タイトルにある「馬蹄」を思わせる、U字型や曲線的な幾何学的な形体を、ダイナミックに配置して構成されています。鮮やかで対照的な色彩が、これらの形体の間を埋めるように配置され、画面全体にリズミカルな動きを生み出しています。

Serge Poliakoff (1900-1969)

セルジュ・ポリアコフは、ロシアのモスクワで生まれ、パリで亡くなった画家です。彼は、20世紀のフランスで活躍した非定形美術(アンフォルメル)の重要な担い手の一人であり、色彩の相互作用を追求した独自の抽象芸術を確立しました。

ポリアコフは、ロシア革命を逃れてパリに移住し、当初は音楽家として生計を立てていました。しかし、1937年にワシリー・カンディンスキーやソニア・ドローネーといった抽象画家の作品に触れ、絵画の道へと進みました。

Composition abstraite (1964)

「抽象的構成」(Composition abstraite)は、特定の主題を持たず、見る者に純粋な視覚体験をもたらすことを目的としています。

画面は、互いに絡み合うかのように配置された、複数の不規則な色面で構成されています。彼は、それぞれの色面を、注意深く重ね塗りすることで、独特の深みと質感を画面にもたらしました。色彩同士が互いに響き合い、静かながらも力強いエネルギーを感じさせます。

René Duvillier (1919-2002)

ルネ・デュヴィリエは、20世紀後半のフランス美術において、非定形美術(Art informel)の重要な担い手の一人として、また叙情的な抽象表現主義の画家として知られています。

Le viol de la vierge(1959)

「乙女の強姦」(Le viol de la vierge)は、デュヴィリエの代名詞である激しい筆致と、力強い色彩の奔流によって、見る者に強い衝撃を与えます。

タイトルは非常に挑発的ですが、この作品は具体的な情景を描写したものではありません。色彩と線が織りなす抽象的な構成を通して、魂の内なる葛藤、無垢さが侵されることの痛み、そして精神的な苦悩といった、普遍的なテーマを象徴的に表現しています。

このタイトルは、マックス・エルンストの同名の作品(1945年)を参照しており、第二次世界大戦後の混乱した時代における、暴力と純粋さの喪失というテーマを、非具象的な方法で再解釈したものです。

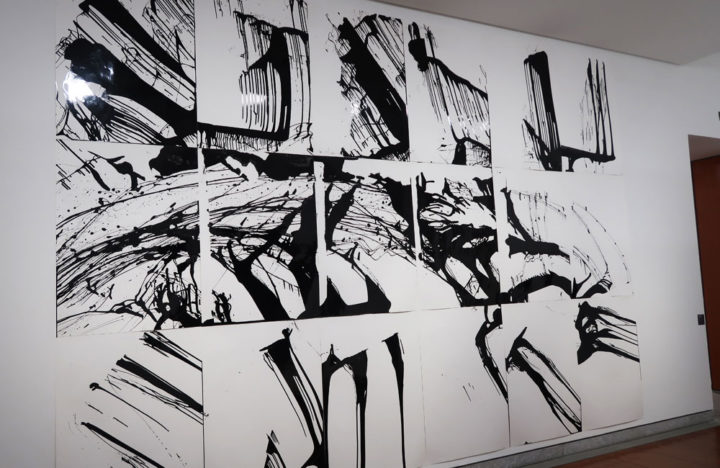

Georges Adilon (1928-2009)

ジョルジュ・アディロンは、は、生涯を通じて故郷のリヨンとその周辺で活動し、絵画、ドローイング、彫刻、そして建築といった多岐にわたる分野で、独自の創造的な世界を築きました。

14-8/31-8 (1991)

このタイトルは、制作された期間(8月14日から8月31日)を示しており、アディロンがこの特定の期間に感じた感情や、創作のエネルギーを、抽象的な形で記録した作品と考えられます。

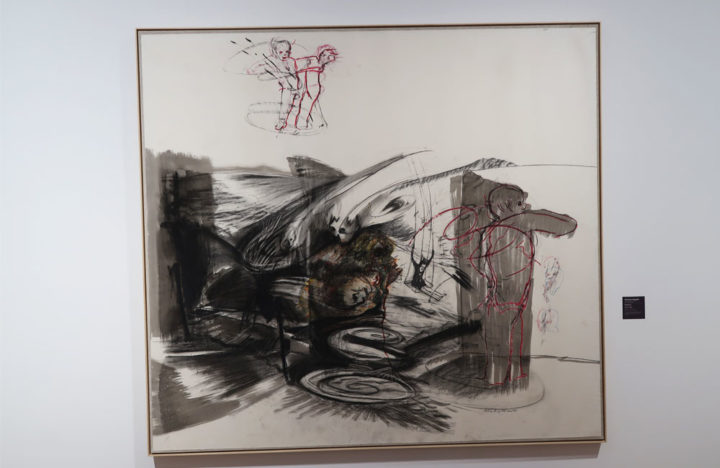

Christian Lhopital (1953-)

クリスチャン・ロピタルは、フランスのリヨンで生まれた現代アーティストです。彼は、絵画、ドローイング、彫刻、インスタレーションといった多岐にわたる表現方法で、記憶、時間、そして人間という存在の脆弱性といったテーマを探求しています。

ロピタルの作品は、一見すると無邪気で幻想的な世界を描いているように見えますが、その奥には、常に不穏さや不安が潜んでいます。彼は、子供の頃の思い出や、童話、夢といった要素を引用しながらも、それを歪ませ、曖昧で謎めいたイメージへと変容させます。

Danseurs (1985)

「ダンサーたち」(Danseurs)は、鉛筆や木炭を用いて描かれた、複数の人物像が絡み合うように配置されています。線は極めて繊細で儚げであり、まるで幽霊や記憶の断片のように描かれています。しかし、その繊細な線は、時に激しい筆致や、擦られた跡によって覆い隠され、見る者に不安感や時間の経過を感じさせます。

まとめ

いかがでしたか?これらの作品は、単なる美しい絵画というだけでなく、画家たちが時代の大きな流れの中で、自らの表現方法を必死に模索した証です。

目に見えるものを超えて、内なる感情や精神世界を表現しようとした探求心は、美術の歴史を大きく前進させました。リヨン美術館は、ポスト印象派から始まり、キュビスム、表現主義、抽象芸術、そして現代美術へと続く、美の探求の軌跡をたどることができる貴重な場所です。

次に美術館を訪れた際には、今日ご紹介した画家たちの作品に込められた情熱を、ぜひご自身の目で確かめてみてください。きっと、新たな発見があるはずです。

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

リヨン美術館に展示されている他の作品については以下の記事で詳しくご紹介させて頂いております。合わせてご参照ください。

コメント