オルセー美術館といえば、モネやルノワールといった印象派の巨匠たちの絵画を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。しかし、実はこの美術館には、絵画に引けを取らないほど魅力的で、そしてドラマチックな物語を秘めた「もう一つの主役」がいるのをご存知ですか?

それが、19世紀フランスを彩った彫刻家たちの作品群です。この記事では、オルセー美術館の隠れた見どころである彫刻コレクションの魅力に迫ります。まずは、その作品がなぜ「わかりやすい」と言われるのか、その理由を探っていきましょう。

彫刻のほとんどが、1階の中央通路沿いに展示されていますので、ベンチに座ってゆっくりと鑑賞することも可能です。ぜひ休憩ついでに眺めてみてはいかがでしょうか。

- James Pradier (1790-1852)

- Antoine-Louis Barye (1795-1875)

- Auguste Clésinger (1814-1883)

- Jules Cavelier (1814-1894)

- Paul Cabet (1815-1876)

- Jean-Joseph Perraud (1819-1876)

- Alexandre Schoenewerk (1820-1885)

- Eugène Guillaume (1822-1905)

- Jules Salmson (1823-1902)

- Albert-Ernest Carrier-Belleuse (1824-1887)

- Gabriel-Jules Thomas (1824-1905)

- Vincent Feugère des Forts (1825-1889)

- Jean-Baptiste Carpeaux (1827-1875)

- Ernest Christophe (1827-1892)

- Alexandre Falguière (1831-1900)

- Frédéric Auguste Bartholdi (1834-1904)

- Eugène Delaplanche (1836-1891)

- Charles Degeorge (1837-1888)

- Jules-Isidore Lafrance (1841-1881)

- Louis-Ernest Barrias (1841-1905)

- まとめ

James Pradier (1790-1852)

ジェームス・プラディエは、スイス生まれのフランス人彫刻家で、新古典主義からロマン主義への移行期に活躍しました。

プラディエは、ローマ賞を受賞し、フランスの国立高等美術学校で教鞭を執るなど、当時のフランス彫刻界で中心的な役割を果たしました。彼の作風は、古典的な理想美と、人物の官能性や動きを強調するロマン主義的な要素が融合している点が特徴です。彼は、神話や宗教を主題とした作品に加え、多くの肖像彫刻も手掛けています。

デビッド・ダンジェのライバルでもありました。

Sapho (1852)

Sapho (サッフォー)は、紀元前7世紀の古代ギリシャの女流詩人サッフォーを主題としています。彼女は、悲劇的な愛と官能的な詩で知られており、プラディエは、彼女が恋に絶望し、静かに死を待つ瞬間を表現しました。

プラディエの晩年の傑作の一つとして、その優れた技術と人物の内面を描写する能力を証明しています。

Antoine-Louis Barye (1795-1875)

アントワーヌ=ルイ・バリーは、動物彫刻の分野で卓越した才能を発揮したフランスの彫刻家です。

バリーは、金の細工師としてキャリアをスタートし、後に画家のアントワーヌ=ジャン・グロに学びました。彼は、動物の解剖学と動きを徹底的に研究し、動物彫刻を芸術として高めることに貢献しました。彼の作品は、動物の力強い筋肉の動きや、捕食者と獲物の間の劇的な瞬間を捉える写実主義的な作風で知られています。

バリーは、ロマン主義の画家ウジェーヌ・ドラクロワと親交が深く、その作品にもロマン主義的な激しい感情表現が見られます。

Lion assis (1847)

Lion assis (座るライオン)は、獲物を襲うような劇的なポーズではなく、威厳に満ちたライオンが静かに座る姿を表現しています。バリーは、ライオンの筋肉の張りや骨格を解剖学的に正確に捉えながらも、その力強さや堂々とした威厳を、静的なポーズの中に凝縮させています。

ルーヴル美術館の正面(時計館)に建つブロンズ製のライオン像も彼の作品です。

Auguste Clésinger (1814-1883)

オーギュスト・クレタンジェは、写実主義とロマン主義の要素を融合させたフランスの彫刻家です。

クレタンジェは、パリの国立高等美術学校で学び、若くしてその才能を認められました。彼の作品は、古代彫刻の理想美を追求する新古典主義とは一線を画し、人間の肉体や感情を、時には官能的で挑発的な方法で、極めて写実的に表現しました。

Femme piquée par un serpent (1847)

Femme piquée par un serpent (蛇に噛まれた女性)は、うずくまる女性の裸体が、蛇に腕を刺されているという劇的な瞬間を捉えています。その官能的なポーズと、大理石とは思えないほど生々しい肉体の表現が特徴です。

この作品は、1847年のパリのサロンに出品されるやいなや、大きなスキャンダルを巻き起こしました。

その理由は、以下の2点にあります。

- モデルの正体:彫刻のモデルが、実在の高級娼婦アポロニー・サバティエであることが知れ渡りました。

- 写実的な表現:クレタンジェが、モデルから直接ライフキャスト(型取り)を行ったことで、理想化された従来の裸体像とは全く異なる、あまりに生々しい写実性が生み出されました。

この挑発的な手法と主題は、当時の美術界の保守的な規範を打ち破るものであり、クレタンジェは一躍有名になりました。

Jules Cavelier (1814-1894)

ジュール・カヴェリエは、19世紀半ばのフランスを代表する新古典主義彫刻家です。

カヴェリエは、著名な彫刻家ダヴィッド・ダンジェに師事し、1842年にローマ賞を受賞しました。彼は、古代ギリシャ・ローマ美術の理想を追求し、古典的な主題とアカデミックな厳格さを融合させた作品を多く制作しました。

カヴェリエは、パリの国立高等美術学校で教授も務め、エドガー・ドガやポール・セザンヌといった後世の重要な芸術家たちに大きな影響を与えました。彼の作品は、当時の芸術界における保守的な規範を体現するものであり、多くの公共施設や美術館に収蔵されています。

Pénélope (1849)

Pénélope (ペネロペ)は、ホメロスの叙事詩『オデュッセイア』に登場する、英雄オデュッセウスの妻ペネロペを主題としています。彼女は、夫の帰りを辛抱強く待つ、貞節と献身の象徴として描かれています。

1849年のサロンで絶賛された作品です。2016年、オルセー美術館のコレクションに加わりました。

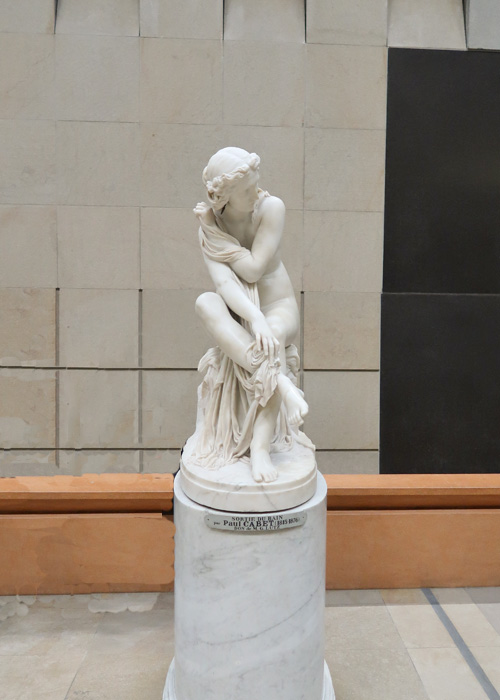

Paul Cabet (1815-1876)

ポール・カベ は、19世紀のフランスの彫刻家で、主に新古典主義とロマン主義の要素を組み合わせた作品を制作しました。彼は、ディジョン美術学校で学び、その後フランソワ・リュードの弟子となりました。

カベの作品は、神話や歴史、宗教をテーマにしたものが多く、官能的でダイナミックな表現が特徴です。特に、故郷であるディジョンやその周辺で多くの作品が残されています。

Sortie du bain (1861)

Sortie du bain (入浴後)は、風呂から出てくる女性の姿を描いています。彼女は、身をかがめながらタオルで身体を拭こうとしており、その姿は、古典的な裸体像とは異なり、自然で親密な雰囲気を醸し出しています。

Mil huit cent soixante et onze (1872-77)

Mil huit cent soixante et onze (1871年)は、パリ・コミューンが崩壊した1871年の歴史的な出来事を主題としています。敗北し、絶望に打ちひしがれた女性が、若い兵士(おそらくパリ市民兵)の遺体にもたれかかっている姿が描かれています。女性の表情は悲しみに満ち、若者の遺体は力なく横たわっています。

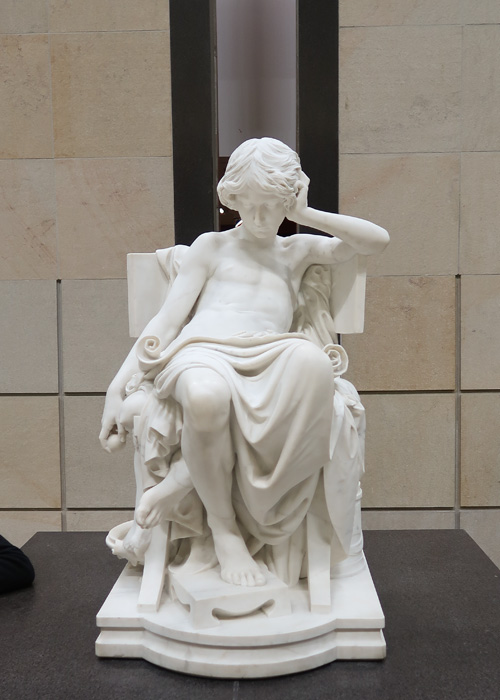

Jean-Joseph Perraud (1819-1876)

ジャン=ジョゼフ・ペローは、19世紀フランスの新古典主義彫刻家です。

ペローは、貧しい家庭に生まれながらも、パリの国立高等美術学校で学び、1847年にローマ賞を受賞しました。彼は、古代ギリシャ・ローマ美術の理想を追求するアカデミックなスタイルで制作し、特に大理石の滑らかで完璧な仕上げで知られています。彼の作品は、厳格なフォルムの中に、深い感情や内面的な苦悩を表現している点が特徴です。

パリのオペラ・ガルニエやルーヴル美術館の装飾彫刻も手掛けるなど、国家からの委託制作を多く受けました。

Le Désespoir (1869)

Le Désespoir (絶望)は、深い絶望に打ちひしがれた男性の姿を描いています。彼は、岩の上に座り、顔を手で覆い、肩を落としています。その力強い肉体は、古典的な英雄像を思わせる一方で、内面から湧き出る苦悩と絶望によって歪められています。

Le Désespoir (1869)

作品の主題は、ペロー自身の人生の悲劇と結びついていると考えられています。彼はこの作品の完成後、健康を害し、数年後に亡くなりました。このため、この彫刻は、ペローの芸術的遺産と、彼自身の内面的な苦悩を象徴する作品と見なされています。

Alexandre Schoenewerk (1820-1885)

アレクサンドル・ショーヌヴェルクは、19世紀フランスの新古典主義彫刻家です。

ショーヌヴェルクは、彫刻家フランソワ・ジュフロワやダヴィッド・ダンジェに師事しました。彼の作品は、古典的な理想美を追求しつつも、繊細で優雅な表現が特徴です。特に女性像や神話の登場人物を、洗練されたアカデミックな様式で描きました。パリのオペラ座など、多くの公共建築のための装飾彫刻も手掛けました。

La Jeune Tarentine (1871)

La Jeune Tarentine (若いタランティーヌ)は、フランスの詩人アンドレ・シェニエの同名の詩にインスピレーションを得て制作されました。詩は、愛する人に会うため海を渡る途中で溺死した、古代ギリシャの都市タラント出身の若い女性の悲劇を描いています。

死を迎えたタランティーヌを、横たわりながらも安らかで優雅な姿で表現しました。その滑らかで理想化されたフォルムは、新古典主義の様式を忠実に守っています。足元にはヒトデが添えられており、彼女の死が海で起きたことを象徴しています。

Eugène Guillaume (1822-1905)

ウジェーヌ・ギヨームは、19世紀後半のフランスを代表するアカデミック彫刻家です。

ギヨームは、パリの国立高等美術学校で学び、1845年にローマ賞を受賞しました。彼は、古典的な理想を追求する新古典主義と、より人間的で写実的な表現を求める新しいロマン主義を融合させた独自のスタイルを確立しました。特に、ルネサンス、とりわけミケランジェロの彫刻から強い影響を受け、人物の内面的な力強さを表現することに長けていました。

ギヨームは、彫刻家としての成功に加え、パリの美術学校の教授や、ローマのフランス・アカデミー(ヴィラ・メディチ)の館長を務めるなど、当時のフランス芸術界で非常に強い影響力を持った人物でした。

ジェームス・プラディエ(James Pradier) の弟子として学んでいます。

Anacréon (1851)

Anacréon (アナクレオン)は、古代ギリシアの叙情詩人 アナクレオン を表した大理石像です。

アナクレオンは酒や恋、歌を題材にした詩で知られ、快楽や享楽の象徴的存在として古代以来親しまれてきました。ギヨームの作品では、アナクレオンがリュラ(竪琴)を手に、軽やかな姿で表現されており、音楽と詩の結びつきを示しています。

Napoléon 1er législateur (1860)

Napoléon 1er législateur (ナポレオン1世、立法者として)は、フランス皇帝ナポレオン・ボナパルトを、軍事的な英雄としてではなく、法を制定した偉大な立法者として描いています。

ナポレオンは、古代ローマのトーガを思わせる衣装をまとい、片手にローマ法典を象徴する巻物を持っています。その表情は厳粛で威厳に満ちており、知性と権力を兼ね備えた人物として表現されています。ギヨームは、この古典的な様式を用いて、ナポレオンの市民的功績を称えようとしました。

Le faucheur (1849)

Le faucheur (刈り取る人)は、農夫が大鎌を持ち、収穫の最中に立つ姿 を表したもので、筋肉質な肉体の描写と、素朴ながら堂々としたポーズが特徴です。古代彫刻の理想化された人体表現を農民という主題に結びつけることで、日常的な労働に高貴さを与えています。

Le faucheur (1849)

1849年のサロンで発表され注目を集め、のちのギヨームのキャリアにおける「古典主義と現実主義の融合」の方向性を示す重要作と評価されています。

Jules Salmson (1823-1902)

ジュール・サルムソンは、フランスの彫刻家であり、作家や美術批評家としても活躍しました。

サルムソンは、彫刻家フランソワ・ジュフロワに師事し、写実主義的な作風を確立しました。彼は、神話や歴史といった伝統的な主題よりも、人々の日常生活や内面的な感情を表現することに重きを置きました。彼の作品は、人物の自然なポーズや、細やかな表情描写が特徴です。

La Dévideuse (1863)

La Dévideuse (糸巻きをする女)は、糸巻きをしながら座っている女性の姿を描いています。彼女の姿は、古代の女神や英雄像のような理想化されたものではなく、ごく普通の女性として、その日常の一瞬が捉えられています。

Albert-Ernest Carrier-Belleuse (1824-1887)

アルベール=エルネスト・カリエ=ベルーズは、19世紀のフランスを代表する彫刻家であり、特に装飾美術の分野で活躍しました。

カリエ=ベルーズは、パリの国立高等美術学校で学び、多岐にわたる才能を発揮しました。彼は、古典主義や写実主義といった当時の主流のスタイルに加え、18世紀のロココ様式を再興させた優雅で官能的な作風を確立しました。彼の作品は、肖像彫刻から記念碑、装飾品まで多岐にわたります。

彼の最も重要な功績の一つは、後に「近代彫刻の父」と呼ばれるオーギュスト・ロダンの師であり、彼を工房の助手として雇ったことです。ロダンは、カリエ=ベルーズの工房で装飾的な彫刻技術を学び、その後のキャリアに大きな影響を受けました。

Hébé endormie (1869)

Hébé endormie (眠るヘーベー)は、ギリシャ神話に登場する若さと青春の女神ヘーベーが、安らかに眠る姿を描いています。ヘーベーは、神々の杯を持つ役目を担っていましたが、ここではその役目から解放され、無防備で純粋な姿で表現されています。

La Bacchante (1863) 左側

Secret d’en haut (1879) Hippolyte Moulin 中央

Narcisse (1866) Paul Dubois 右側

La Bacchante (バッカンテ) は、ギリシャ神話の酒の神バッコス(ローマ神話のバッカス)の女性信者、バッカンテを主題としています。彼女は、恍惚とした表情で頭を後ろに傾け、髪には葡萄の葉が絡みついています。その身体は躍動感にあふれ、酩酊と情熱に満ちた祝祭の様子を表現しています。

Secret d’en haut (天上の秘密) Hippolyte Moulin は、彫刻家イポリット・ムーランの作品です。この彫刻は、木にもたれかかった牧神(ファウヌス)が、隣に座る女性(ニンフ)に何かを耳元でささやいている様子を描いています。女性は穏やかな笑みを浮かべ、牧神の言葉に耳を傾けています。作品名は「天上の秘密」と訳され、神秘的で甘美な雰囲気を醸し出しています。

Narcisse (ナルシス) Paul Dubois は、彫刻家ポール・デュボアの作品です。この彫刻は、ギリシャ神話に登場する美少年ナルキッソス(ナルシス)を主題としています。彼は、泉の水面に映った自身の姿に恋をし、叶わぬ愛に苦しむという悲劇的な物語の主人公です。

Gabriel-Jules Thomas (1824-1905)

ガブリエル=ジュール・トマは、19世紀後半のフランスを代表するアカデミック彫刻家です。

トマは、彫刻家フランソワ・ジュフロワに師事し、1848年にローマ賞を受賞しました。彼の作品は、古典的な理想美と写実主義を融合させた、厳格で優雅な様式が特徴です。特に、寓意的・歴史的な主題を、完璧な技術と洗練された表現力で描き出すことに長けていました。

また、パリの国立高等美術学校で長年にわたり教授を務め、オーギュスト・ロダンやアントワーヌ・ブールデルといった、後世の重要な彫刻家たちに影響を与えました。

Virgile (1861)

Virgile (ウェルギリウス)は、古代ローマの偉大な詩人ウェルギリウス(英語名:ヴァージル)を主題としています。彼は叙事詩『アエネイス』の作者として知られ、ダンテの『神曲』にも登場する古典文学の象徴的人物です。

Vincent Feugère des Forts (1825-1889)

ヴァンサン・フージェール・デ・フォールは、19世紀後半に活躍したフランスの彫刻家です。

フージェール・デ・フォールは、彫刻家フランソワ・ジュフロワに師事し、アカデミックな教育を受けました。彼の作品は、古典的な理想と写実主義を融合させた様式が特徴で、神話や歴史、そして人々の日常生活をテーマにしたものが多く見られます。彼は、人物の感情や内面的な物語を、穏やかで繊細な表現で描くことに長けていました。

La mort d’Abel (1865)

La mort d’Abel (アベルの死)は、旧約聖書に登場するカインとアベルの物語から、弟アベルが兄カインによって殺された後の悲劇的な瞬間を描いています。

1867年の万国博覧会において《La Mort d’Abel》で三等メダルを受賞しています。

Jean-Baptiste Carpeaux (1827-1875)

ジャン=バティスト・カルポーは、19世紀フランスのロマン主義彫刻家です。

貧しい家庭に生まれたカルポーは、画家フランシスコ・コッペーや彫刻家フランソワ・リュードに学び、1854年にローマ賞を受賞しました。彼は、伝統的な主題を扱いつつも、人物の身体のねじれや、感情の渦をダイナミックに表現することで、それまでの彫刻にはない生命感を与えました。彼の作品は、写実主義と印象主義の萌芽を予感させるものであり、ロダンをはじめとする後世の彫刻家たちに大きな影響を与えました。

Ugolin (1862)

Ugolin (ウゴリーノ)は、ダンテ・アリギエーリの叙事詩『神曲』の「地獄篇」に登場するウゴリーノ伯爵の悲劇的な物語を題材にしています。ウゴリーノは、息子たちと共に塔に閉じ込められ、飢えに苦しむ絶望的な状況が描かれています。彼は、自分の子供たちが飢餓で死んでいくのを見つめながら、究極の選択を迫られる、その極限の苦悩と狂気が表現されています。

Ugolin (1862)

この作品は、カルポーがローマ賞を受賞した後に制作され、彼の革新的な作風を確立した傑作として、ロダンをはじめとする後世の彫刻家たちに多大な影響を与えました。

ウィリアムブレイクやロダンなども、このテーマの作品を製作しています。

Les quatre parties du monde (1872)

Les quatre parties du monde (世界の四つの部分)は、地球儀を支える4人の女性像で構成されており、それぞれがアジア、ヨーロッパ、アフリカ、アメリカ大陸を象徴しています。

19世紀フランスの植民地主義的な世界観を反映している一方で、カルポーの革新的な彫刻技術を示す重要な作品として知られています。

La France impériale portant la lumière dans le monde et protégeant les Sciences, l’Agriculture et l’Industrie (1866)

Enfants porteurs de palmes (1865) 下段

《世界に光をもたらし、科学、農業、産業を守護する帝国フランス》は、ナポレオン3世の第二帝政を象徴する寓意的な作品です。中央には、勝利の女神ヴィクトリアの翼を持つ「帝国フランス」が、松明を掲げて世界に光をもたらす姿が描かれています。彼女の足元には、三つの異なる分野を象徴する人物が配置されています。

- 科学:頭を布で覆った姿

- 農業:鎌を持つ姿

- 産業:歯車を持つ姿

この彫刻は、第二帝政期のフランスが、世界の文明を導き、科学、農業、産業を発展させる保護者であるという、当時の国家のプロパガンダを体現しています。

Enfants porteurs de palmes (掌を持つ子供たち) は、無邪気な子供たちが勝利と平和の象徴であるシュロの葉(パーム)を手に持つ姿を描いています。子供たちは生き生きとした動きで楽しげに歩み、純粋な喜びと勝利の雰囲気を醸し出しています。

Le Prince impérial et son chien Néro (1865)

Le Prince impérial et son chien Néro (皇太子と愛犬ネロ)は、フランス皇帝ナポレオン3世の息子である皇太子(後のナポレオン4世)と、彼の愛犬ネロを描いています。カルポーは、権力者の肖像を理想化するのではなく、子供らしい無邪気さと、愛犬に対する愛情を、生き生きとした描写で表現しました。

Le Triomphe de Flore (1866)

Le Triomphe de Flore (フローラの勝利)は、ローマ神話の花と春の女神フローラが、ニンフやプットたちに囲まれて勝利を祝う、陽気で賑やかな様子を描いています。

ルーヴル美術館にあるフローラ館(Pavillon de Flore)の装飾として設置されていて、オルセー美術館の作品は、原型となる石膏像、または習作になります。

La Danse (1869)

La Danse (ダンス)は、パリのオペラ・ガルニエ(旧オペラ座)のファサードを飾るために制作されました。中央に踊りの精霊を置き、その周りを5人のバッカンテが裸体で楽しげに踊る姿が表現されています。

La Danse (1868)

この作品は、発表当時、大きなスキャンダルを巻き起こしました。公の場に設置された裸体の人物が、あまりに奔放で歓喜に満ちた姿で表現されていたため、「わいせつである」という激しい批判にさらされました。あまりの批判に、作品にインクが投げつけられる事件まで起きました。

Ernest Christophe (1827-1892)

エルネスト・クリストフは、19世紀のフランスの彫刻家です。

クリストフは、フランソワ・リュードに師事し、アカデミックな教育を受けました。しかし、彼は師のロマン主義的な力強さだけでなく、より象徴的で個人的な感情を表現する独自の作風を確立しました。彼の作品は、夢や幻想、内面的な葛藤といったテーマを、詩的で憂鬱な雰囲気で描き出すことが特徴です。

詩人シャルル・ボードレールの親しい友人でした。

La Comédie humaine, dite « Le Masque » (1876)

La Comédie humaine, dite « Le Masque » (人間喜劇、通称、仮面の男)は、顔を仮面で完全に覆われた男性の胸像です。その仮面は感情がなく、まるで無表情な死の顔のようであり、作品の憂鬱な雰囲気を際立たせています。

Alexandre Falguière (1831-1900)

アレクサンドル・ファルギエールは、19世紀後半のフランスを代表する彫刻家であり、画家としても活躍しました。

ファルギエールは、パリの国立高等美術学校で学び、1859年にローマ賞を受賞しました。彼の作品は、古典的な理想美と、生き生きとした写実主義を融合させた独自のスタイルが特徴です。特に、人体の自然な動きや繊細な感情を表現することに長けており、その彫刻は力強くも優雅で、官能的な雰囲気を帯びていました。

ファルギエールは、彫刻家アントワーヌ・ブールデルの師の一人です。

Tarcisius, martyr chrétien (1868)

Tarcisius, martyr chrétien (タルチシウス、キリスト教殉教者)は、紀元3世紀に殉教したとされる若きキリスト教徒、聖タルチシウスの物語を主題としています。迫害されていた信者のもとへ聖体(エウカリスチア)を運ぶ途中、異教徒に襲われて命を落としたタルチシウスが、死の瞬間も聖体を胸に抱きしめている姿が表現されています。

Vainqueur au combat de coqs (1864) 中央

Trouvaille à Pompéï (1863) Hippolyte Moulin 右側

Vainqueur au combat de coqs (闘鶏に勝った青年)は、闘鶏で勝利を収めた若い少年が、誇らしげに勝者である雄鶏を抱えている姿を描いています。少年は、古典的な裸体で表現されていますが、その身体には若者らしい躍動感と生命力が満ちあふれています。

Trouvaille à Pompéï (ポンペイの発見) Hippolyte Moulinは、彫刻家イポリット・ムーランが制作した大理石像です。古代ローマの都市ポンペイの遺跡から、神像の断片を発見した若き発掘家(またはローマ人)の姿を描いています。彼は、驚きと感動に満ちた表情で、見つけたばかりの品を手に持っています。

Frédéric Auguste Bartholdi (1834-1904)

フレデリック・オーギュスト・バルトルディは、19世紀後半のフランスを代表する彫刻家であり、特に記念碑的な公共彫刻の分野で知られています。

バルトルディは、パリで建築、絵画、彫刻を学び、特に彫刻家アントワーヌ・エテックスに師事しました。彼は、1855年から1856年にかけての東洋旅行で古代エジプトの巨大な彫像に感銘を受け、壮大なスケールの作品を制作する道を歩み始めました。彼の作品は、古典主義を基調としながらも、愛国心や自由といった寓意的なテーマを雄大かつ力強い形で表現することが特徴です。

Liberté (1889)

Liberté (自由)は、ニューヨーク港に立つ《自由の女神像》の小型版です。バルトルディが自由の女神像を制作した後に、彼の芸術の象徴として自ら制作しました。

ニューヨークの自由の女神像と同じく、古代ローマの女神を思わせる姿で、片手に松明、もう一方の手に銘板を持っています。その表情は厳粛で、自由という普遍的な理想を象徴しています。

1889年のパリ万国博覧会に出品された後、リュクサンブール美術館に寄贈され、後にオルセー美術館へと移管されました。

Eugène Delaplanche (1836-1891)

ウジェーヌ・ドラプランシュは、19世紀後半のフランスを代表する彫刻家です。

ドラプランシュは、彫刻家フランシスク・デュレに師事し、1864年にローマ賞を受賞しました。彼の作風は、古典的な理想美と、自然な人物描写を巧みに融合させたものです。彼は、人物の内面的な感情や静かな物語を表現することに長けており、特に女性像や子供の彫刻でその才能を発揮しました。当時のサロンで定期的に作品を発表し、高い人気を博しました。

Ève après le péché (1869)

Ève après le péché (罪を犯した後のエヴァ)は、旧約聖書に登場するエヴァが、禁断の果実を食べた直後の姿を表現しています。彼女は、深い後悔と恥の念から顔を覆い、肩を落とし、うなだれています。

Charles Degeorge (1837-1888)

シャルル・デジョルジュは、19世紀後半に活躍したフランスの彫刻家であり、メダリスト(メダル彫刻家)でもありました。彼の作品は、ルネサンスの芸術から強い影響を受けた、優雅で洗練されたスタイルが特徴です。

デジョルジュは、彫刻家フランソワ・ジュフロワに師事し、画家ドミニク・アングルの指導も受けました。1866年には権威あるローマ賞を受賞し、イタリアで多くの時間を過ごしました。その作風は、古典的な理想美と精密な描写が融合しており、特に肖像彫刻や人物像でその才能を発揮しました。彼の作品は、穏やかな表情と流麗なフォルムで、見る者に静かな感動を与えます。

Jeunesse d’Aristote (1875)

Jeunesse d’Aristote (アリストテレスの青年時代)は、古代ギリシャの哲学者アリストテレスを、知的な探求に目覚めた若者として描いています。彼は、思索にふけるような穏やかな表情で、本を手に座っています。

Jules-Isidore Lafrance (1841-1881)

ジュール=イジドール・ラフランスは、19世紀後半に活躍したフランスの彫刻家です。わずか39歳という若さで亡くなりましたが、その短いキャリアの中で、優雅で洗練された作品を数多く残しました。

ラフランスは、彫刻家フランソワ・ジュフロワに師事し、アカデミックな教育を受けました。彼の作風は、古典主義の理想美と自然主義的な描写を融合させたものです。特に、流れるような線と柔らかなフォルムで、若々しい人物の魅力を表現することに長けていました。彼の作品は、穏やかで詩的な雰囲気を持ち、当時のサロンで人気を博しました。

Saint-Jean Baptiste enfant (1878)

Saint-Jean Baptiste enfant (幼き洗礼者ヨハネ)は、ヨハネが天を仰ぎ、両手を上に向けることで、彼の精神的な高揚と、神の到来を告げる崇高な使命感を表現しています。このポーズは、内面的な信仰の強さを視覚的に伝える、重要な要素となっています。

Louis-Ernest Barrias (1841-1905)

ルイ=エルネスト・バリアスは、19世紀後半のフランスを代表する彫刻家です。

バリアスは、彫刻家フランソワ・ジュフロワに師事し、1865年には権威あるローマ賞を受賞しました。彼は、伝統的なアカデミックな規範を守りながらも、人物の感情や内面を繊細に表現することに長けていました。彼の彫刻は、完璧な技術と、見る者に穏やかな感動を与える詩的な雰囲気を兼ね備えています。

当時のサロンで高い評価を得て、パリの国立高等美術学校の教授も務めました。

Jeune fille de Mégare (1870)

Jeune fille de Mégare (メガラ出身の少女)は、古代ギリシアの都市メガラに題材をとり、悲劇的な物語の中に登場する若い娘を表現しています。柔らかく伏し目がちな表情と静かな佇まいが特徴で、古典主義的な理想美と19世紀アカデミック彫刻の繊細さが融合しています。

まとめ

今回ご紹介した作品の数々は、神話や歴史、そして人間の内面的な感情を、見る者に語りかけるように表現しています。絵画のコレクションにばかり目がいきがちですが、オルセー美術館の彫刻は、実はとても身近で、誰でもその物語を読み取ることができます。

絵画に興味があっても、彫刻はあまりお好きでない方も、ぜひオルセー美術館の作品をきっかけに少しでも興味を持って頂けると嬉しいです。

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

オルセー美術館に展示されている彫刻作品については、以下の記事で詳しく解説させて頂いております。

コメント