「彫刻って、正直あまり興味ないな…」そう思っていませんか?パリの中心部にあるロダン美術館は、そんなあなたの先入観をきっと覆してくれます。教科書で見た『考える人』だけじゃない、ロダンの波乱に満ちた人生と、そこから生まれた魂の叫びが、この場所には詰まっています。そして驚くべきは、ルノワールやゴッホといった巨匠たちの絵画コレクションも充実していること。この記事を読めば、パリのロダン美術館が、あなたの旅の忘れられないハイライトになるはずです。

- Auguste Rodin(1840-1917)

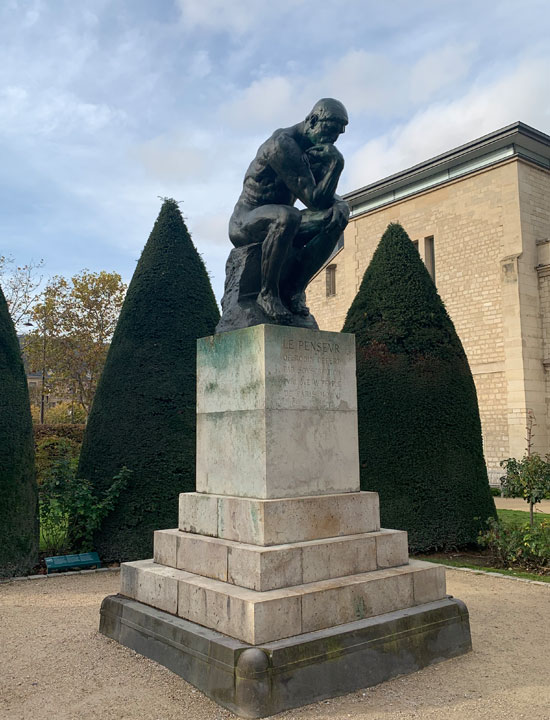

- LE PENSEUR(1903)

- MONUMENT À BALZAC(1898)

- MUSE WHISTLER NUE, BRAS COUPÉS(1908)

- Cybèle, grand modèle(1905)

- LA PORTE DE L’ENFER(1880-1890)

- MONUMENT DES BOURGEOIS DE CALAIS(1889)

- JEUNE FILLE AUX FLEURS DANS LES CHEVEUX(1870)

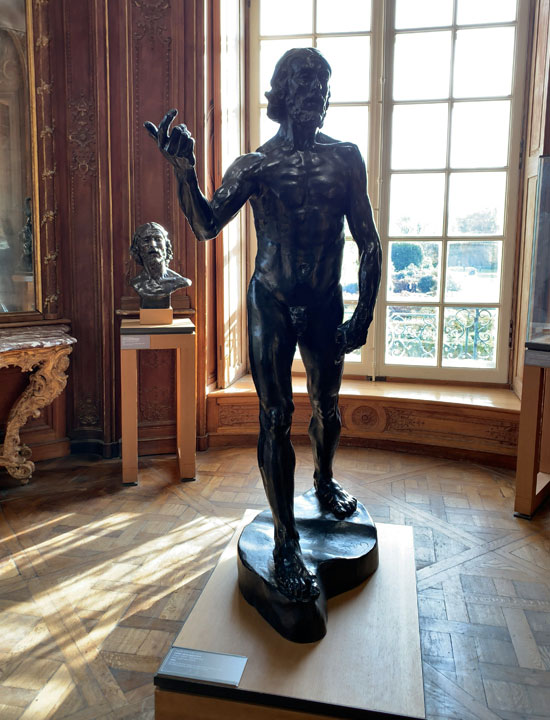

- SAINT JEAN-BAPTISTE(1880)

- LA DÉFENSE(1912-18)

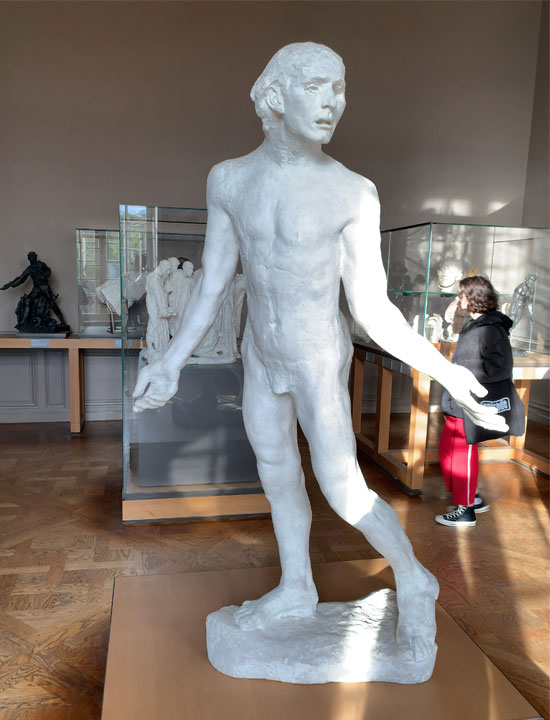

- L’ÂGE D’AIRAIN(1877)

- LE BAISER(1882)

- Jean de Fiennes(1885-1886)

- Jean d’Aire(1903-1904)

- LE CHRIST ET LA MADELEINE(1894)

- LES BÉNÉDICTIONS(1896-1911)

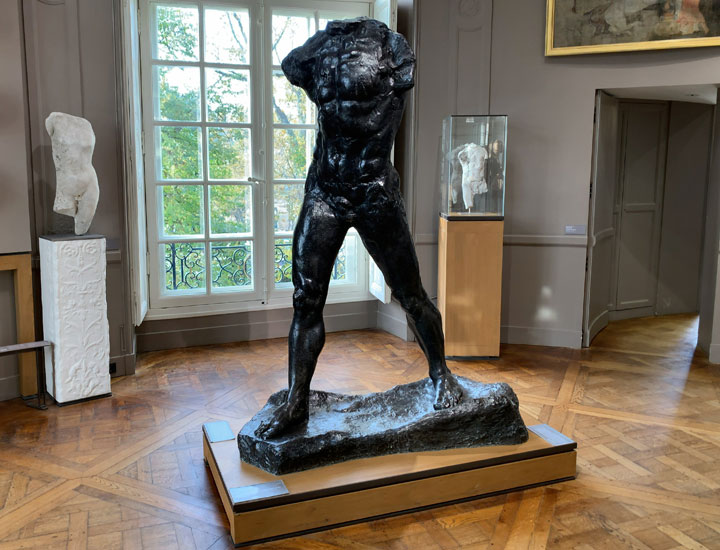

- L’HOMME QUI MARCHE(1907)

- LA MÉDITATION OU LA VOIX INTÉRIEURE

- Camille Claudel(1864 -1943)

- Vincent Van Gogh(1853 -1890)

- Auguste Renoir(1841 -1919)

- Fritz Thaulow (1847 -1906)

- Henri Martin(1860-1943)

- まとめ

Auguste Rodin(1840-1917)

近代彫刻の父と呼ばれるロダン。

芸術に興味のない方でも、代表的な作品「考える人」の名前を聞いたことがあると思います。

ロダンは当時の芸術家としては珍しく、専門的な学校を出ていません。

ボザール・ド・パリに3度受験して3度とも落ちています。

その後は、彫刻家のスタッフや装飾の仕事をこなして生活していました。

ロダンの20代は波乱万丈で、1862年、22歳の時に姉を亡くし、自身も修道院に入ることを決意したが、当時の代表であるPeter Julianに彫刻の道に進むことを勧められました。

1864年、24歳の時に妻となる、 Rose Beuretと出会います。

その後子供も生まれ、しばらくは、Albert-Ernest Carrier-Belleuseの下で働いていました。

1870年普仏戦争の際に召集されたが、近視のため従軍せずに、ベルギーに渡ります。

ベルギーでは証券取引所の装飾の仕事をしていました。

1875年、イタリアに芸術作品を見るために旅行に出かけます。

イタリアで、ミケランジェロの作品に衝撃を受け、再び作品の制作に取り組みます。

1877年、37歳の時にようやくパリに戻ります。

L’Âge d’airain(青銅の時代)を発表したが、極めてリアルに出来ていたために、疑いをかけられ、その後実寸の人間よりも大きな作品(Saint Jean Baptiste)を作ることにより、フランス中にその評価を知らしめることになります。

1880年、美術館建設のため、モニュメント制作の依頼があり、そこに飾るべき作品、「地獄の門」の制作に取り掛かります。

しかし、この話はその後立ち消えとなるが、ロダンは「地獄の門」の制作にその後の活動を捧げます。

1882年、アルフレッドブーシェの後任として彫刻の講師となります。

ここで、Camille Claudelと出会います。

1895年、Les Bourgeois de Calais(カレーの市民)を制作。

出典:https://fr.wikipedia.org/wiki/Auguste_Rodin より要約引用。

LE PENSEUR(1903)

庭園の中、木に囲まれた中に、ロダンの有名な作品、LE PENSEUR(考える人)があります。

もともとロダンが手がけていた巨大な彫刻作品『地獄の門』(La Porte de l’Enfer)の一部として構想されました。Le Poète(詩人)と名付けられていた作品です。『地獄の門』の最上部中央に配置され、古代ギリシャの詩人ダンテが地獄の情景を見つめながら思索にふける姿を表現しています。

ロダンは、この人物像を単なる詩人としてではなく、普遍的な「創造する人間」「苦悩する人間」の象徴として捉えました。そのため、裸体の男性像として表現することで、特定の時代や物語から切り離し、人類全体に共通する感情や知性を表現しようとしました。

MONUMENT À BALZAC(1898)

MONUMENT À BALZAC(バルザック記念像)は、フランスの文豪オノレ・ド・バルザック(Honoré de Balzac)を記念して、制作した彫刻作品です。

フランス文芸家協会は、バルザックの没後40年にあたる1891年、ロダンに記念像の制作を依頼しました。ロダンはバルザックの精神を捉えるため、彼の生涯や執筆スタイルを徹底的に研究しました。そして、夜中にガウンをまとい、執筆に没頭するバルザックの姿を表現することにしました。

この作品は、ロダンが「私の全人生の成果」と語るほど重要なものでしたが、生前には広く理解されることはありませんでした。しかし、後にその革新性が再評価され、20世紀の彫刻に大きな影響を与えた傑作として、今日では高く評価されています。

MUSE WHISTLER NUE, BRAS COUPÉS(1908)

MUSE WHISTLER NUE, BRAS COUPÉS(ウィスラーのミューズ、裸体、腕を切り落とされたもの)は、アメリカの画家ジェームズ・マクニール・ホイッスラー『James McNeill Whistler(1834-1903)』を記念して制作されたモニュメントの一部として構想されました。

ホイッスラーの記念碑を制作する依頼を受けたロダンは、彼の芸術を象徴する「ミューズ」(芸術の女神)を主題としました。しかし、彼は単なる具象的な人物像ではなく、内面的な葛藤や創造の苦悩を表現しようと試みました。

このロダンの構想は依頼者であるロンドンの委員会に拒否されましたが、後にロダンの重要な作品として再評価されています。

Cybèle, grand modèle(1905)

Cybèle, grand modèle(キュベレー、大モデル)は、もともとロダンの代表作『地獄の門』を構成する小さな習作の一つでした。1904年、ロダンはこれを記念碑的なサイズに拡大することを決め、翌1905年にパリのサロンで「ある人物像」として発表しました。当初は特定の題名は与えられていませんでしたが、その豊満な体つきから、後に古代の「地母神キュベレー」にちなんで命名されました。

LA PORTE DE L’ENFER(1880-1890)

LA PORTE DE L’ENFER(地獄の門)は、1880年にフランス政府から依頼を受け着手、以後40年以上にわたり制作。ロダンの死(1917年)まで完成には至りませんでした。高さ約6.3メートル、幅4メートルを超える巨大なブロンズ製の門になっています。

パリに新設予定だった装飾美術館(Musée des Arts Décoratifs)の入口門として委嘱されたが、美術館自体が計画変更となり、門自体が設置されることはありませんでした。

イタリアの詩人、ダンテの「神曲」地獄篇第3歌に登場する地獄への入り口を表しています。罪と罰、欲望、苦悩、愛と絶望といった人間存在の根源的テーマを、身体表現を通じて描き出しています。

《地獄の門》は単なる建築装飾ではなく、「人間存在そのものを表現する試み」であり、ロダンの創作の中核をなす実験場でもありました。

MONUMENT DES BOURGEOIS DE CALAIS(1889)

MONUMENT DES BOURGEOIS DE CALAIS(カレーの市民)は、ロダンの代表作の一つです。

この作品は、14世紀の百年戦争中の歴史的出来事を題材にしています。イギリス軍に包囲されたフランスの都市カレーは、降伏を余儀なくされました。エドワード3世は、市民の命を救う条件として、市の指導者6人が鎖をつけ、裸足で自らを生贄として差し出すことを要求しました。(実際には処刑は行われませんでした)この6人の市民(ブルジョワ)の勇気ある行動を称えるために、ロダンは記念碑の制作を依頼されました。

芸術的特徴として以下の点が挙げられます。

鑑賞者との関係: 従来の記念像が高台に置かれ、見上げる形であるのに対し、ロダンは作品を地面と同じ高さに置くことを提案しました。これにより、鑑賞者は登場人物と同じ目線に立ち、彼らの苦悩をより身近に感じることができます。この提案は、当初受け入れられませんでしたが、後にその芸術的意図が再評価され、今日では多くの場所に低く設置されています。

英雄の否定: ロダンは、伝統的な記念碑のように、英雄的なポーズをとる市民を描きませんでした。代わりに、彼は死の恐怖、絶望、そして犠牲を決意する人々の内面的な葛藤を、一人ひとりの表情や姿勢を通してリアルに表現しました。

群像としての統一性: 6人の人物はそれぞれ異なる感情を抱いていますが、一つのグループとしてまとまっています。彼らは、個々の苦悩を抱えながらも、共通の運命に立ち向かう連帯感を示しています。

JEUNE FILLE AUX FLEURS DANS LES CHEVEUX(1870)

JEUNE FILLE AUX FLEURS DANS LES CHEVEUX(髪に花を飾った若い女性)は、ロダンがアルベール=エルネスト・カリエ=ベルーズの工房で装飾彫刻家として働いていた初期に制作されました。当時のロダンは、まだ独自のアートスタイルを確立しておらず、師であるカリエ=ベルーズの新ロココ様式の影響が強く見られます。

この作品のモデルは、ロダンのミューズであり、後に妻となるローズ・ブーレ(Rose Beuret)であると考えられています。

SAINT JEAN-BAPTISTE(1880)

SAINT JEAN-BAPTISTE(洗礼者聖ヨハネ)は、キリストの到来を告げる聖ヨハネを、大地を踏みしめながら歩む姿で表現しています。

ロダンは、1870年代にローマでミケランジェロの彫刻に触れ、その力強い人間表現に深い感銘を受けました。1877年、彼は彫刻『青銅時代』を発表しましたが、あまりの写実性ゆえに「生きたモデルから型をとった」と非難されました。この批判に応えるべく、ロダンはモデルの身体の動きを観察しながら、一切の鋳型を使わずに制作したことを示すために、聖ヨハネの姿を彫刻することにしました。この作品は、ロダンが自身の彫刻技術を証明し、芸術家としての地位を確立する上で重要な役割を果たしました。

この作品のモデルには、イタリアの農夫であったジャン=バティスト・ストック(Jean-Baptiste Stocket)が起用されました。彼の力強く、筋骨たくましい肉体は、聖ヨハネの荒々しい生活と、預言者としての使命感を表現するのに最適でした。ロダンは、ストックがアトリエに入ってきたときの、大地をしっかり踏みしめ、両腕を広げた自然な動きにインスピレーションを得て、この作品を制作しました。

LA DÉFENSE(1912-18)

LA DÉFENSE(ラ・デファンス)は、、1870年から1871年にかけての普仏戦争におけるパリ包囲戦と、フランス国防軍の勇敢さを称える記念碑のためのコンペティションに向けて制作されました。ロダンは、このコンペティションで勝利することはできませんでしたが、この作品は彼のキャリアにおいて重要な意味を持つことになりました。

作品は、翼を持つ女性の象徴(パリの守護女神)が、傷ついた兵士を力強く支え、敵に向かって剣を振り上げようとする姿を描いています。この動的な構図は、戦争の悲劇と同時に、不屈の精神と防衛の意志を表現しています。

L’ÂGE D’AIRAIN(1877)

L’ÂGE D’AIRAIN(青銅時代)は、ロダンの出世作として知られています。

1877年のブリュッセルでの初公開時、あまりの完成度の高さから「生きたモデルから型を取ったに違いない」と批判を浴びました。このスキャンダルは、かえってロダンの技術を世に知らしめる結果となり、彼の名声のきっかけとなりました。

ロダンは、この作品を「苦しみから目覚め、意識を取り戻していく人類の姿」として表現しました。この作品の人物は、単なる肉体的な存在ではなく、内面的な感情や精神性を備えた存在として描かれています。

この作品は当初『敗者』(Le Vaincu)や『目覚める男』(L’Homme qui s’éveille)といった複数のタイトルで呼ばれていましたが、最終的に『青銅時代』という、人類の歴史の第三の時代を象徴するタイトルに落ち着きました。

LE BAISER(1882)

LE BAISER(接吻)は、もともと『地獄の門』の一部として構想されました。ダンテの『神曲』に登場する、不倫の恋に落ちて地獄に堕ちたフランチェスカ・ダ・リミニとパオロ・マラテスタの物語を表現しています。ロダンは、この二人の禁断の愛を主題としました。

しかし、ロダンは最終的に、この彫刻を『地獄の門』からは外し、独立した作品として発表しました。これは、作品が持つ普遍的な愛のテーマが、『地獄の門』の地獄的な苦悩のテーマとは異なると考えたためです。

Jean de Fiennes(1885-1886)

Jean de Fiennes(ジャン・ド・フィエンヌ)は、『カレーの市民』を構成する6体のうちの1体です。

フィエンヌは、6人の市民の中で、最も若く、死の運命を前にして戸惑いと絶望を抱えている人物として描かれています。彼は両腕を広げ、手のひらを上に向けており、まるで運命に身を委ね、周囲に何かを求め、問いかけているかのようなポーズをとっています。

Jean d’Aire(1903-1904)

Jean d’Aire(ジャン・デール)は、『カレーの市民』を構成する6人のうち、最も威厳があり、毅然とした人物として描かれている彫刻です。

6人の市民のリーダー的存在であり、自ら生贄になることを決意した人物として描かれています。彼は都市の鍵を手に持ち、その重みと責任感を象徴しています。

彼は顎を上げ、まっすぐ前を見据えています。この誇り高く、不屈の姿勢は、絶望に打ちひしがれる他の市民とは対照的です。ロダンは、この人物を通して、死を恐れることなく、品格と義務を全うしようとする人間の精神的な強さを表現しました。

LE CHRIST ET LA MADELEINE(1894)

LE CHRIST ET LA MADELEINE(キリストとマグダラのマリア)は、聖書に登場する「ノーリ・メ・タンゲレ(我に触れるな)」の場面を描いています。イエス・キリストが復活した直後、最初に彼と出会ったマグダラのマリアが、キリストに触れようとした瞬間、キリストが「私に触れてはならない」と告げたという物語です。

ロダンの作品の中では数少ない、宗教的な作品です。

LES BÉNÉDICTIONS(1896-1911)

LES BÉNÉDICTIONS(祝福)は、二つの絡み合った裸体、通常は天使や祝福の神々として解釈される、翼を持った人物が描かれています。彼らはまるで空中に浮遊しているかのようにダイナミックなポーズをとっており、重力から解放されたような感覚を与えます。

『接吻』が官能的な愛を表現する一方で、『祝福』はより高い次元の、精神的で純粋な愛や、神聖な調和を象徴しています。二つの身体が一体となり、一つの流れを形成している様子は、魂の合一や至福の瞬間を表現していると解釈されています。

L’HOMME QUI MARCHE(1907)

L’HOMME QUI MARCHE(歩く男)は、ロダンの作品の中でも特に革新的で、近代彫刻の傑作として高く評価されています。

この作品は、元々一つの作品として制作されたものではありません。『洗礼者聖ヨハネ』の胴体部分と、別の人物習作の脚を組み合わせ、頭と腕をあえて付けないまま、一つの作品として発表されました。

頭と腕を欠く姿は、当時の伝統的な彫刻の常識を覆すものでした。ロダンは、完全な人体像ではなく、あえて不完全な断片を用いることで、鑑賞者の注意を動きそのもの、そして肉体と精神の持つ本質的な力に集中させました。

LA MÉDITATION OU LA VOIX INTÉRIEURE

LA MÉDITATION OU LA VOIX INTÉRIEURE(瞑想、または内なる声)は、『地獄の門』の最上部に配置される予定だった女性像を、ロダンが独立した作品として完成させたものです。彼女は地獄の苦悩の情景を見下ろしながら、深く瞑想しているかのように表現されています。「内なる声」を聴く姿として解釈されています。

Camille Claudel(1864 -1943)

カミーユ・クローデルは、裕福な家庭に生まれ、幼い頃から彫刻の才能を示しました。1884年頃、彼女はロダンの工房に入り、弟子、共同制作者、そしてミューズとして、ロダンと深い関係を築きました。

彼女はロダンから多くの技術を学びましたが、その才能はロダンの模倣にとどまらず、次第に独自の芸術スタイルを確立しました。ロダンとの関係が破綻した後も、彼女は精力的に創作活動を続け、自らの感情や内面を深く掘り下げた作品を生み出しました。

クローデルの作品は、彼女の死後、再評価が進み、今日ではロダンと並ぶ偉大な彫刻家として広く認められています。彼女の人生と作品は、女性芸術家の苦闘と不屈の精神を象徴するものとして、多くの人々に感動を与え続けています。

L’ÂGE MÛR(1893)

L’ÂGE MÛR(成熟の時代)は、クローデル自身の人生における最も個人的で痛切な出来事を描いた、自伝的な傑作とされています。中央に立つ男性はオーギュスト・ロダン、彼から離れていく年老いた女性はロダンの長年のパートナーであるローズ・ブーレ、そしてひざまずいて嘆願する裸の女性はクローデル自身を表していると解釈されています。

クローデルとロダンは師弟関係を超え、情熱的な愛人関係にありましたが、ロダンがローズのもとへ戻ることを決意したことで、二人の関係は終わりを迎えました。『成熟の時代』は、その決定的な別れの瞬間、そしてクローデルが経験した絶望と喪失感を象徴的に表現しています。

石膏で作られた最初のヴァージョンです。

L’ÂGE MÛR(1899)

フランス政府からの注文で制作したブロンズの作品です。

石膏版では、3人はより密集しており、男性はまだ女性のほうを少し見返しています。女性はひざまずいて男性にしがみついていますが、離別の瞬間はまだ決定的に描かれていません。全体的に、3人の間の緊張感と心理的な葛藤が、まだ進行中のドラマとして表現されています。

ブロンズ版では、配置がより劇的になっています。年老いた女性(ローズ・ブーレ)は、男性(ロダン)をより強く引き離しており、男性はすでに彼女に身を任せています。嘆願する若い女性(カミーユ・クローデル)は、完全に置き去りにされ、絶望のあまり崩れ落ちているように見えます。

石膏版が「別れが迫っている状態」を捉えているのに対し、ブロンズ版は「別れがすでに完了した、痛切な瞬間」を描写しています。カミーユ・クローデルの、ロダンとの関係が最終的に終わりを迎えた後の深い絶望が、より明確に、そして決定的に表現されているのです。

Vincent Van Gogh(1853 -1890)

フィンセント・ファン・ゴッホは、オランダ出身のポスト印象派の画家です。生前に評価されることはほとんどありませんでしたが、死後その独自で力強い作風が再評価され、今日では最も偉大な画家の一人として世界中で愛されています。

ゴッホは、伝道師や画商を目指すなど職を転々としましたが、27歳で画家としての道を歩み始めました。彼の初期の作品は、貧しい人々の生活をテーマにした暗い色調のものが多く、『ジャガイモを食べる人々』はその代表作です。

パリで印象派や新印象派の画家たちと出会ったことで、彼の画風は大きく変化します。明るい色彩を取り入れ、日本の浮世絵からも影響を受け、その後の鮮烈な色彩表現の基礎を築きました。

1888年に南仏のアルルに移住してからは、強烈な太陽の光と色彩に魅せられ、彼の最も有名な作品群が生み出されました。『ひまわり』や『夜のカフェテラス』、『アルルの跳ね橋』などはこの時期に描かれています。この頃、精神的な不安定さが顕著になり、ポール・ゴーギャンとの共同生活が破綻した後、自身の耳を切り落とすという事件を起こしました。

ファン・ゴッホは、わずか10年ほどの画業で2,000点以上もの作品を制作しました。彼の作品は、後の表現主義をはじめとする20世紀の芸術に多大な影響を与えました。

LE PÈRE TANGUY(1887)

LE PÈRE TANGUY(タンギー爺さん)は、パリの画材屋であったジュリアン・フランソワ・タンギー(Julien-François Tanguy)の肖像画です。

タンギーは、貧しい画家たちに画材を安く提供したり、代金代わりに作品を受け取ったりすることで、多くの前衛的な芸術家たち(セザンヌ、ゴーギャン、そしてゴッホなど)を支援しました。彼の店は、当時新しい芸術運動の中心地の一つでした。

この作品の最も特徴的なのは、背景に描かれた日本の浮世絵です。これらの浮世絵は、ゴッホが個人的に収集していたもので、彼は日本の芸術に見られる鮮やかな色彩、明確な輪郭、そして独特の構図に強い影響を受けていました。富士山や歌舞伎役者、芸者などが描かれた浮世絵は、タンギー爺さんという人物の背後に、東洋の精神性と美を象徴的に配置しています。

Auguste Renoir(1841 -1919)

オーギュスト・ルノワールは、フランスの画家で、印象派を代表する人物の一人です。

ルノワールは、クロード・モネ、カミーユ・ピサロらと共に印象派を結成し、近代的なパリの生活を題材としました。この時期の彼の作品は、光が降り注ぐような明るい色彩、生き生きとした筆致、そして戸外での人々の楽しげな様子が特徴です。

FEMME NUE(1880)

こちらの作品はGoogleのポリシー違反に該当する可能性があるため掲載を控えさせて頂いております。

FEMME NUE(裸の女)は、光の断片的な描写が中心だった印象派の筆致から、より明確な輪郭線と形を重視する、アングル(Jean-Auguste-Dominique Ingres)のような古典主義的なスタイルへと移行していることを示しています。ルノワール自身も「私の作品に亀裂が生じた」と語っており、この時期の様式変化を意識していました。筆致はまだ柔らかく、印象派時代の光と色の輝きを残しつつも、人物の肉体は彫刻のようにしっかりとした量感を持って描かれています。

Fritz Thaulow (1847 -1906)

フリッツ・タウロウは、ノルウェー出身の画家で、特に川や水辺の風景を描いた作品で知られています。

タウロウは、コペンハーゲンやカールスルーエで絵画を学び、その後パリでフランスの自然主義や印象主義の影響を受けました。特に、クールベやマネといった画家たちから感化され、屋外で光の変化を捉えることに情熱を注ぎました。

彼は、ノルウェーに帰国した後、ノルウェーの自然、特に雪景色や川の流れを主題とした作品を多く描きました。彼の作品は、光の効果、大気の質感、そして水の反射を非常に巧みに捉えているのが特徴です。その写実的でありながらも抒情的な画風は、ノルウェーの風景画に新たな風をもたらしました。

PLACE DE PETITE VILLE(1896)

PLACE DE PETITE VILLE(小都市の広場)は、タウロウが特に得意とした「水の描写」を、都市の風景に巧みに応用しています。広場の中央には、雨上がりの水たまりか、あるいは運河のような水面が描かれており、そこに建物や空の光が反射する様子が繊細な筆致で表現されています。

Henri Martin(1860-1943)

アンリ・マルタンは、フランスの画家で、新印象主義と象徴主義のスタイルを融合させた独自の画風で知られています。

マルタンは、トゥールーズとパリの美術学校でアカデミックな絵画を学び、初期は古典的な様式で歴史画などを描いていました。しかし、1880年代後半に新印象主義(点描)の技法と出会い、特にジョルジュ・スーラやポール・シニャックの影響を受けました。

彼は、単に科学的な色彩理論を追求するだけでなく、点描の技法を用いて、光と大気の震えるような効果を詩的で神秘的な風景画に取り入れました。彼の作品は、光に満ちた田園風景、静謐な人物像、そして内面的な感情を表現する象徴的な要素を特徴としています。

Rivière en automne(1906)

Rivière en automne(秋の川辺)は、新印象派の点描技法を独自に発展させ、短い線やコンマ状のタッチを重ねることで、光が水面や木々をきらめかせ、空気中を震えているような視覚効果を生み出しています。

まとめ

いかがでしたか?『考える人』だけでなく、『カレーの市民』や『地獄の門』といった壮大な作品に触れることで、ロダンの芸術が単なる「形」ではなく、人間の苦悩や希望といった「魂のドラマ」を表現していることが感じられたのではないでしょうか。ロダンは、作品を完成させるまでのプロセスや、細部に宿る生命力にこだわった、稀有な芸術家です。彫刻が苦手だった方も、この記事をきっかけに、ロダンの作品に新たな魅力を発見して頂ければ幸いです。パリを訪れる際は、ぜひこの感動を肌で感じてみてください。

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

コメント