リール宮殿美術館コレクション、今回は、彫刻をメインにご紹介させて頂きます。

彫刻は主に、1階の右側一番奥、カフェの裏側に展示されています。

フランスの彫刻家、リール周辺にまつわる彫刻家の作品が多いですが、スペースもゆったりと取ってあり、見ごたえ十分なコレクションになっています。

それでは早速ご紹介させて頂きます。

- 14世紀

- François Milhomme (1758-1823)

- James Pradier (1790-1852)

- Denis Foyatier (1793-1863)

- Théophile Bra (1797-1863)

- Henri Lemaire (1798-1880)

- Emmanuel Frémiet (1824-1910)

- Ernest-Eugène Hiolle (1834-1886)

- Auguste Rodin (1840-1917)

- Albert Darcq (1848-1895)

- Alphonse-Amédée Cordonnier (1848-1930)

- Émile Peynot (1850-1932)

- Edgar Boutry (1857-1938)

- Émile Morlaix (1909-1990)

- まとめ

14世紀

Artémis agrafant son manteau, dit Diane de Gabies (14世紀頃)

「ガビイのディアナ」は、もともと古代ギリシャのアルテミス像を模して作られたローマ時代の彫刻で、紀元前325年頃の制作とされています。リール美術館のものは、14世紀頃に作られたレプリカです。

ガビイのディアナは、古代ギリシャの彫刻家プラクシテレスの作と考えられており、アルテミス(ローマ神話のディアナ)が身につけているキトン(古代ギリシャの衣服)の肩を留めようとする姿を表現しています。この動きのあるポーズが特徴で、アルテミスを擬人化した姿として高い評価を得ています。

オリジナルはルーブル美術館に所蔵されています。

右側に飾られている絵画は、フランスの画家、Léon-François Comerre (1850-1916)、La mort de Timophane(1874)になります。

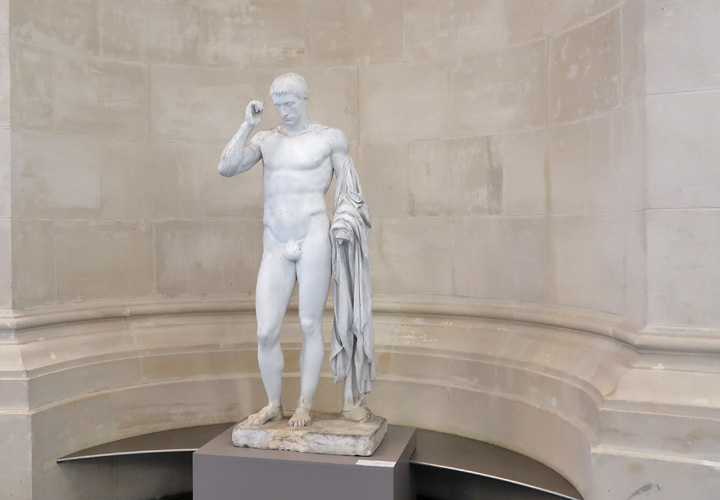

Marcellus (14世紀頃)

Marcellus (マルケッルス)は、ローマ帝国、初代皇帝アウグストゥスの甥である、Marcus Claudius Marcellus (マルクス・クラウディウス・マルケッルス)を表しています。

マルケッルスは、若くして亡くなったことから「永遠の青年」として記憶されており、この彫刻も彼の若々しい姿を捉えています。彼はアウグストゥスの後継者と目されていましたが、早世したためその地位はティベリウスに引き継がれました。

こちらの作品も作者不明で、オリジナルはルーブル美術館に所蔵されています。

Vénus de Milo (14世紀頃)

Vénus de Milo (ミロのヴィーナス)については、説明するまでもありませんが、古代ギリシャのヘレニズム期(紀元前150年~125年頃)に制作された、愛と美の女神アフロディーテ(ローマ神話のヴィーナス)の像です。1820年にギリシャのミロス島(ミロ島)で発見されました。

こちらもオリジナルはルーブル美術館に所蔵されています。

François Milhomme (1758-1823)

フランソワ・ミロムは、フランスの新古典主義彫刻家です。ミロムは、ギリシャ・ローマ美術の理想を追求する新古典主義の潮流の中で活動しました。彼の作品は、神話や歴史を主題とすることが多く、アカデミックで洗練されたスタイルが特徴です。

HERMAPHRODITE (1808)

HERMAPHRODITE (眠れるヘルマプロディートス)は、ギリシャ神話に登場するヘルマプロディートスを主題としています。ヘルマプロディートスは、ヘルメスとアフロディーテの子で、水の精サルマキスと一体化したことで男性と女性の両方の特徴を持つようになったとされています。

James Pradier (1790-1852)

ジェームス・プラディエは、スイス生まれのフランス人彫刻家で、新古典主義からロマン主義への移行期に活躍しました。

プラディエは、ローマ賞を受賞し、フランスの国立高等美術学校で教鞭を執るなど、当時のフランス彫刻界で中心的な役割を果たしました。彼の作風は、古典的な理想美と、人物の官能性や動きを強調するロマン主義的な要素が融合している点が特徴です。彼は、神話や宗教を主題とした作品に加え、多くの肖像彫刻も手掛けています。

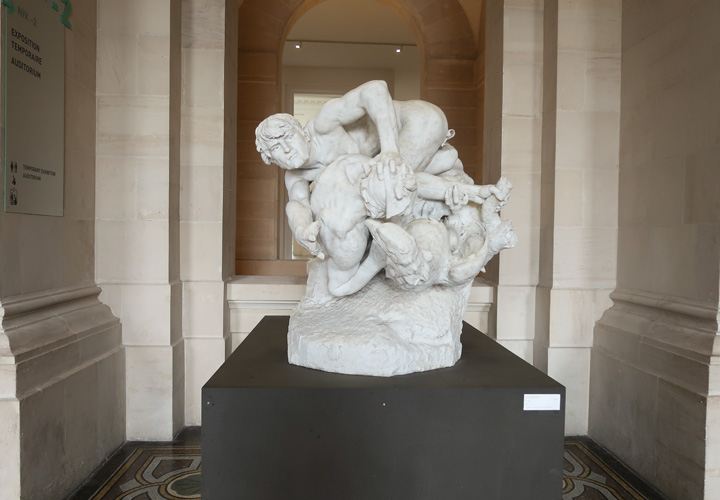

SATYRE ET BACCHANTE (1833)

SATYRE ET BACCHANTE (サテュロスとバッカンテ)は、ギリシャ神話に登場する半人半獣の森の精サテュロスと、酒神バッカス(ディオニュソス)の信女であるバッカンテが戯れる様子を表現しています。

1834年のサロン(美術展)に出品された際には、その大胆なヌード表現と官能性からスキャンダルを巻き起こしました。

リール美術館にあるものは、ルーヴル美術館が所蔵するオリジナルの大理石像(1834年制作)の石膏モデルです。この石膏像は、大理石の彫刻を制作するための下絵として使われたもので、プラディエの彫刻プロセスを知る上で非常に貴重な資料となっています。

Denis Foyatier (1793-1863)

ドニ・フォアティエは、フランスの新古典主義彫刻家です。

彼は貧しい家庭に生まれましたが、リヨンで美術を学び、パリの高等美術学校に進学しました。26歳でローマ賞を受賞し、ローマのヴィラ・メディチに留学しました。

フォアティエの作品は、古代ギリシャ・ローマの理想を追求しつつも、力強い表現と生き生きとした人物像が特徴です。

SPARTACUS BRISANT SES LIENS (1847)

SPARTACUS BRISANT SES LIENS (スパルタクス、その鎖を断ち切る)は、紀元前1世紀にローマで奴隷反乱を率いた剣闘士スパルタクスを主題としています。フォアティエは、力強く鎖を断ち切ろうとするスパルタクスの姿を、英雄的で劇的なポーズで表現しました。

1827年に石膏像として初めて制作され、パリのサロンに出品されて高い評価を得ました。

その後、1830年に大理石で制作されたオリジナルが、フランス政府によって購入され、現在はルーヴル美術館に所蔵されています。

リール美術館に所蔵されているものは、1847年に制作されたブロンズ製の複製です。

CINCINNATUS (1834)

CINCINNATUS (キンキナトゥス)は、紀元前5世紀の共和政ローマの伝説的な人物、ルキウス・クィンクティウス・キンキナトゥスを主題としています。彼は、平和な農作業中に独裁官として招集され、敵を打ち破った後、権力の座をすぐに放棄して再び農民に戻ったことで知られています。この物語は、ローマの英雄的で純粋な市民の美徳を象徴するものとして、後世に語り継がれてきました。

フォアティエは、キンキナトゥスが農具(鋤)を手放し、独裁官の地位に就くために出発する瞬間をダイナミックに表現しています。彼の肉体は古典的な理想美で彫刻されており、彼の英雄的な決意を力強く伝えています。

オリジナルはルーブル美術館が所蔵していて、チュイルリー庭園に展示されているようです。

Théophile Bra (1797-1863)

テオフィル・ブラは、フランスのロマン主義彫刻家です。

フランス北部のドゥエーで生まれ、パリで美術を学びました。彼の作品は、当時の主流であった新古典主義とは異なり、感情的な表現や動きを重視するロマン主義の特徴を強く持っています。ブラは、特に精神世界や神秘主義に強い関心を持っており、彼の作品にはそうした個人的な思想が反映されています。

Ulysse dans l’ile Capriso (1822)

Ulysse dans l’ile Capriso (カリュプソの島にいるユリシーズ)は、ホメロスの叙事詩『オデュッセイア』に登場する場面を題材としています。トロイア戦争の英雄ユリシーズ(オデュッセウス)が、海の精カリュプソの島に漂着し、7年間も拘束された後の別れの場面を描いています。

ブラは、この古典的な物語を、新古典主義とは異なるロマン主義の感情豊かなスタイルで表現しています。ユリシーズが故郷へ帰りたいという切望と、カリュプソとの別れの葛藤が、登場人物の肉体的な動きや表情に見て取れます。

Henri Lemaire (1798-1880)

アンリ・ルメールは、フランスの新古典主義彫刻家です。

ルメールは、パリの国立高等美術学校で学び、ローマ賞を受賞してイタリアに留学しました。彼は、古代ギリシャ・ローマ美術の理想を追求する新古典主義の様式で制作し、その厳格でアカデミックな作風で知られています。彼の作品は、当時のサロンで定期的に展示され、高い評価を得ました。

NAPOLÉON 1ER (1854)

NAPOLÉON 1ER (1854)は、フランス皇帝ナポレオン・ボナパルトの肖像であり、ルメールがリール市からの依頼を受けて制作しました。ナポレオンは、古代ローマの英雄のように、半裸で表現され、理想化された姿で描かれています。このスタイルは、ナポレオンの威厳と権力を称賛する目的で、新古典主義の様式に則って制作されました。

この作品は、リール商工会議所からの依頼で製作されたもので、リール証券取引所に設置されていました。1976年に、美術館へ移転されました。

リールの「女神の柱」:彼の最も有名な作品の一つで、フランス北部の都市リールにあるドゴール広場に建つ記念碑の像を制作しました。この像は、1792年のオーストリア軍によるリール包囲戦の勝利を記念するものです。

最後の審判:パリのマドレーヌ寺院の正面ペディメントに彫刻を施しました。

Emmanuel Frémiet (1824-1910)

エマニュエル・フレミエは、動物彫刻家として特に知られるフランスの写実主義彫刻家です。

フレミエは彫刻家フランソワ・リュードの甥にあたり、彼から教えを受けました。彼は、動物の動きや解剖学的特徴を正確に捉える卓越した技術を持ち、特に馬の彫刻で高い評価を得ました。彼の作風は、厳格な写実主義と、作品に物語性や劇的な感情を与えるロマン主義の要素を兼ね備えています。

フレミエは、公共建築や記念碑のための大規模な彫刻も数多く手掛け、1892年にはフランス学士院の会員に選ばれました。彼の作品は、リール美術館を含む世界中の多くの美術館に収蔵されています。

LE CHEVALIER ERRANT (1878)

LE CHEVALIER ERRANT (遍歴の騎士)は、中世の騎士道物語から着想を得ており、武装した騎士が馬に乗って旅をする姿を表現しています。馬の力強い筋肉の動きや、鎧の細部まで緻密に表現されており、フレミエの卓越した写実主義と動物彫刻の技術が際立っています。

作品全体からは、騎士の孤独や決意といった内面的な感情が伝わってきます。これは、単なる肖像彫刻ではなく、ロマン主義的な物語性を帯びた作品であると言えます。

Ernest-Eugène Hiolle (1834-1886)

エルネスト=ウジェーヌ・イオルは、フランスの彫刻家です。

イオルは、パリの国立高等美術学校でフランソワ・ジュフロワに学び、ローマ賞を受賞しました。彼は新古典主義の伝統を受け継ぎながらも、アカデミックな様式に写実主義の要素を融合させた作風で知られています。彼の作品は、神話や歴史、肖像といった主題を扱い、フランス第三共和政時代に多くの国家委託制作を手がけました。

NARCISSE (1868)

NARCISSE (ナルキッソス)は、ギリシャ神話に登場する美少年ナルキッソスを主題としています。彼は、泉の水面に映った自分自身の姿に恋をしてしまったことで知られています。イオルは、この悲劇的な物語を、静かで思索にふけるようなポーズで表現しています。

ナルキッソスの彫刻は、滑らかな肉体の表現や、内面的な感情を伝える繊細な表情が特徴です。これは、イオルのアカデミックな技術と、神話の主題に対する彼自身の解釈が融合した作品です。

1869年のサロン(美術展)に出品され、フランス国家によって購入されました。

Auguste Rodin (1840-1917)

オーギュスト・ロダンは、近代彫刻の父と称されるフランスの彫刻家です。

ロダンは、伝統的なアカデミズム彫刻から脱却し、感情や動きを表現する独自のスタイルを確立しました。彼の作品は、人物の内面的な苦悩や情熱を力強く、そして生々しく表現している点が特徴です。彼は、石膏、ブロンズ、大理石など様々な素材を使い、表面の凹凸や陰影を巧みに利用することで、光と影のダイナミックな効果を生み出しました。

L’ANGE DÉCHU (1895)

L’ANGE DÉCHU (堕ちた天使)は、ロダンが地獄に追放された天使というキリスト教の主題を、自身の独特なスタイルで表現したものです。 ロダンの作品らしく、力強い筋肉の表現と、精神的な苦悩が内側からにじみ出るような内省的なポーズが特徴です。

LES BOURGEOIS DE CALAIS (1889)

LES BOURGEOIS DE CALAIS (カレーの市民)は、英仏百年戦争中の1347年に、イギリス軍の包囲から都市を救うために、6人の市民が自らの命を差し出したというカレー市の歴史的な出来事を題材にしています。

リール美術館に展示されているものは、ロダンが認めたオリジナル・キャスト(鋳造)の一つであり、ロダンの人間彫刻の真髄を示す傑作として知られています。

Grande Omber

Grande Omber(グランデ・オンブル)は、ロダンの代表作である《地獄の門》の一部をなす《3つの影》という群像彫刻から派生した単独の作品です。もともと《地獄の門》の頂上を飾るために構想された3体のうちの1体であり、その姿勢はダンテの『神曲』に出てくる「入る者は一切の希望を捨てよ」という言葉を体現しています。

「大きな影」を意味するこの作品は、頭を下げ、身体をねじりながら、重みに耐えているかのように表現されています。その力強い筋肉と、絶望に打ちひしがれたようなポーズは、人間の苦悩と絶望を象徴しています。

なお、ロダンについては、パリにあるロダン美術館のご紹介ページで詳しくご紹介させて頂いております。合わせてご覧になってみてください。

Albert Darcq (1848-1895)

アルベール・ダルクは、フランスの彫刻家であり、後にリール美術館の学芸員を務めた人物です。

ダルクは、リールで生まれ、彫刻家ジャン=バティスト・カルポーに学びました。彼の作品は、師の影響を受けつつも、写実主義的な要素を強く持ち、人間の感情や社会の現実を表現しようとしました。彼の作風は、写実主義から印象主義へと移行する時代の特徴を反映しています。

Faucheur au repos (1882)

Faucheur au repos (休む刈り手)は、刈り取り作業を終えて一息ついている農夫を描いています。農夫の筋肉や疲労感、そして労働からくる力強さが、写実的に表現されています。ダルクは、平凡な労働者の姿を、英雄的な人物像として捉え、その尊厳を描き出しました。

Alphonse-Amédée Cordonnier (1848-1930)

アルフォンス=アメデ・コルドニエは、フランスの彫刻家です。

コルドニエは、フランソワ・ジュフロワやアルベール=エルネスト・カリエ=ベルーズに学び、ローマ賞を受賞しました。彼は、アカデミックな教育を受けながらも、より写実的で感情豊かな作風で知られています。彼の作品は、日々の生活や寓話的な主題を扱い、ロマン主義的な情感を込めた表現が特徴です。

Jeanne d’Arc

Jeanne d’Arc(ジャンヌ・ダルク)は、フランスの国民的英雄であるジャンヌ・ダルクを、戦士としてではなく、より人間的で敬虔な姿で描いています。コルドニエは、彼女が祈りを捧げるか、あるいは神の声を聞いているかのような静かな瞬間を捉えています。

Émile Peynot (1850-1932)

エミール・ペニョは、フランスの彫刻家です。

ペニョはパリの国立高等美術学校で学び、1880年にローマ賞を受賞しました。彼の作品は、古典的なアカデミック様式に写実主義の要素を組み合わせたもので、人物の自然なポーズや感情の表現に優れています。彼は、歴史的・寓話的な主題を扱いながらも、作品に親しみやすい人間的な温かさをもたらすことで知られています。1889年、1900年の万国博覧会で金メダルを獲得しました。

La proie (1888)

La proie (獲物)は、ライオンが獲物を捕らえ、運び去る劇的な瞬間を捉えています。ライオンの力強い筋肉の動きや、獲物との間に生まれる緊迫感が、写実的に表現されています。ペニョは、動物の解剖学を深く理解し、その獰猛さと生命力を巧みに描き出しました。

Edgar Boutry (1857-1938)

エドガー・ブートリーは、フランスの彫刻家です。

ブートリーは、故郷であるリールの美術学校で学んだ後、パリの国立高等美術学校でフランソワ・ジュフロワに師事しました。彼は1885年にローマ賞を受賞し、古典的なアカデミズムの伝統を受け継ぎました。彼の作品は、厳格な写実主義と、人物の細部にわたる丁寧な表現が特徴です。

Pax

Pax (平和)は、戦争の終結と平和の到来を象徴する平和の寓意像です。若く美しい女性の姿で表現されており、ブートリーの古典的なアカデミズム様式と写実主義の融合がよく表れています。その穏やかな表情と、なめらかな大理石の質感は、平和の静けさと尊さを物語っています。

Corps d’un spartiate tué, rapporté à sa mère (1885)

Corps d’un spartiate tué, rapporté à sa mère (戦死したスパルタの若者、母に運ばれる)は、古代スパルタの戦士が戦死し、その遺体が母に引き取られるという悲劇的な場面を描いています。ブートリーは、英雄的な死の美しさだけでなく、その背後にある深い悲しみや喪失感を表現しようとしました。

この作品は、ブートリーがローマ賞を受賞した際に制作されたものであり、彼の古典的な主題に対する解釈と、技術的な熟練度を象徴しています。

Émile Morlaix (1909-1990)

エミール・モルレは、フランスの近代彫刻家です。

モルレは、パリの国立高等美術学校で学び、1938年にローマ賞を受賞しました。彼の初期の作品は、伝統的なアカデミズムの影響を受けていましたが、次第に抽象的で簡潔なフォルムを追求するようになりました。ルーマニア出身の彫刻家コンスタンティン・ブランクーシや、ジャン・アルプといったモダニズムの芸術家に影響を受け、動物や人物の形態を単純化し、純粋なボリュームと線で表現しました。

Trois Muses se plaignant à Apollon de la barbarie des hommes (1937)

「三人のミューズ、人間の野蛮さをアポロンに訴える」は、モルレがローマ賞のコンクールに出品し、第二等賞を受賞した際の課題作品です。主題は、ギリシャ神話に登場する詩と音楽の神アポロンに、三人のミューズ(芸術の女神)が人間の野蛮な行いを嘆き訴えるというものです。

まとめ

いかがでしたか。

作品はどれも素晴らしいものですが、ギリシャ神話やローマ神話にまつわるものが多くなります。

予備知識がなくても十分に楽しめますが、出発前にお時間のある方は、どの作品がどんなテーマで製作されているか、少し調べておくと現地での楽しみが倍増すると思います。

なお、現地で気を付けて頂きたいのが、彫刻を最後に鑑賞しようとすると、絵画鑑賞に時間をかけすぎて、彫刻を見る時間が無くなってしまう場合があります。

足早に鑑賞すれば15分~20分ほどで見て周れると思いますので、最初に鑑賞するか、最後の場合は余裕のある時間配分で美術館全体を鑑賞してください。

今回も最後までお読み頂きありがとうございました。

リール宮殿美術館についての詳しい情報はこちらでご紹介させて頂いております。

リール美術館に展示されている作品については、以下の記事で詳しく解説させて頂いております。

- リール宮殿美術館 コレクション 初期ネーデルラント絵画・ゴシック末期・盛期ルネサンスとマニエリスム

- ルーベンスからブリューゲルまで!リール宮殿美術館で巡るフランドル絵画の黄金時代

- 光と影が織りなすドラマ!リール宮殿美術館でバロック絵画を堪能

- ロイスダールの風景画から、聖人たちの物語まで!リール宮殿美術館で巡るバロック・古典主義

- 優雅なロココから、激動の時代へ!リール宮殿美術館でたどる18世紀美術の旅

- ドラクロワの傑作から、ミレーの農民画まで!リール宮殿美術館で巡る19世紀フランス美術の真髄

- ゴッホも、モネも、ルノワールも!リール宮殿美術館で巡る印象派・ポスト印象派の傑作たち

- 色彩と形の革命!リール宮殿美術館でたどる20世紀美術の軌跡

コメント