フランスとドイツの文化が溶け合う美しい街、ストラスブール。ここに位置するストラスブール近現代美術館は、19世紀末から現代にかけての多様な芸術の息吹を感じられる宝庫です。

今回は、象徴主義、ポスト印象派の色彩豊かな表現から、表現主義の感情、カンディンスキーやクプカが切り拓いた抽象絵画、そしてピカソのキュビスム、ロシア・アヴァンギャルドの革新まで、20世紀美術の主要な潮流を彩った巨匠たちの作品をご紹介します。

あなたの知的好奇心を刺激し、新たな芸術的発見をもたらす旅へ、一緒に出かけましょう。

- Lothar von SEEBACH (1853-1930)

- Antoine BOURDELLE (1861-1929)

- Vassily Kandinsky (1866-1944)

- František KUPKA (1871-1957)

- Emile SCHNEIDER (1873-1947)

- Pablo PICASSO (1881-1973)

- Mikhail Larionov (1881-1964)

- Natalia Goncharova (1881-1962)

- Louis-Philippe Kamm (1881-1959)

- Frédéric Fiebig (1885-1953)

- Lou Albert-Lasard (1885-1969)

- Jacques GACHOT (1885-1954)

- Luc HUEBER (1888-1974)

- まとめ

Lothar von SEEBACH (1853-1930)

ロタール・フォン・ゼーバッハ(Lothar von Seebach, 1853年-1930年)は、アルザス出身の画家、デザイナー、水彩画家、版画家です。

こちらの作品はGoogleのポリシー違反に該当する可能性があるため掲載を控えさせて頂いております。

Nu devant la glace (1905)

Nu devant la glace(鏡の前の裸婦)は、彼が風景画やアルザスの風俗画で知られる一方で、人物画にも取り組んでいたことを示す興味深い作品です。

Antoine BOURDELLE (1861-1929)

アントワーヌ・ブールデルは、19世紀末から20世紀初頭にかけて活躍したフランスの彫刻家です。彼はオーギュスト・ロダンの一番弟子として知られ、ロダン工房で長年助手を務めながらも、独自の芸術スタイルを確立しました。

Buste de Ludwig van Beethoven (1903)

「ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン像」は、彼のベートーヴェン解釈の集大成とも言える作品です。

ブールデルは、ベートーヴェンの音楽と精神、特にその内なる葛藤と壮大な創造性を深く探求し、それを彫刻で表現しようと試みました。この胸像では、ベートーヴェンの顔は苦悩と情熱、そして強い意志が混じり合った表情で表現されています。髪は激しく波打ち、まるで音楽の激しさや感情のうねりを象徴しているかのようです。

Vassily Kandinsky (1866-1944)

ヴァシリー・カンディンスキーは、ロシア出身の画家で、抽象絵画の創始者の一人として広く知られています。

当初は法律と経済学を学び、大学教授の職にも就いていましたが、30歳で画家を志し、ミュンヘンで絵画を学びました。彼の初期の作品には象徴主義やフォーヴィスムの影響が見られますが、次第に具象的な形から離れ、色彩と形態のみで感情や精神性を表現する道を模索し始めました。

カンディンスキーは、芸術が単なる外界の模倣ではなく、内的な必然性(Innere Notwendigkeit)から生まれるべきだと主張しました。彼は、音楽が抽象的な音の組み合わせで感情を表現するように、絵画も色と形で直接魂に訴えかけることができると考えました。

1911年にはフランツ・マルクと共に「青騎士(Der Blaue Reiter)」という芸術家グループを結成し、表現主義の重要な潮流を形成しました。彼の抽象絵画は、厳密な幾何学的抽象ではなく、より自由で感情的な表現が特徴です。

第一次世界大戦後にはロシアに帰国し、芸術教育に携わりましたが、後にドイツに戻り、バウハウスで教鞭を執りました。彼の理論書である『芸術における精神的なものについて』(1911年)や『点と線から面へ』(1926年)は、20世紀の美術理論に大きな影響を与えました。

Automne en Bavière (1906)

「Automne en Bavière(バイエルン地方の秋)」は、彼が抽象絵画へと移行していく過渡期の重要な作品です。

この時期、カンディンスキーはミュンヘン近郊のムルナウに滞在し、バイエルン地方の風景を数多く描いていました。彼の初期の風景画には、印象派やフォーヴィスムの影響が見られ、鮮やかな色彩が特徴です。

Portrait de Verlaine (1909)

「Portrait de Verlaine(ヴェルレーヌの肖像)」は、彼の抽象への移行期における重要な人物画です。

フランスの象徴主義詩人ポール・ヴェルレーヌを主題としていますが、一般的な写実的な肖像画とは異なります。カンディンスキーは、ヴェルレーヌの内面性や精神性を、鮮やかな色彩と自由な筆致で表現しようとしました。顔や体の特徴は簡略化され、色面や線の動きが強調されることで、人物そのものよりも、画家が感じ取ったヴェルレーヌの「本質」が表現されています。

Auf hellem Grund (1916)

「Auf hellem Grund(明るい背景に/明るい地平に)」は、彼が完全な抽象絵画へと到達した時期の重要な作品です。彼の芸術的探求の核である「内的な必然性(Innere Notwendigkeit)」が色と形の純粋な関係性を通じて表現されています。

Maquette pour le Salon de musique réalisé pour l’exposition d’architecture allemande de Berlin (1931)

「Maquette pour le Salon de musique réalisé pour l’exposition d’architecture allemande de Berlin(ベルリンのドイツ建築展のために制作された音楽サロンのための模型)」は、彼が絵画だけでなく、空間全体を抽象芸術として捉えようとした重要な試みを示す作品です。

Le Salon de musique du Bauhaus (1931)

「バウハウスの音楽サロン」(Le Salon de musique du Bauhaus)は、ベルリンで開催されたドイツ建築展のために考案・制作したプロジェクトであり、その実現のための「模型(Maquette)」も制作されました。

この音楽サロンは、カンディンスキーがバウハウスで探求していた「総合芸術」の理念を具現化したものです。彼は、絵画が単に壁に飾られるものではなく、建築空間と一体となって機能するべきだと考えました。

Drei Elemente (1925)

「Drei Elemente(三つの要素)」は、彼がドイツのバウハウスで教鞭を執っていた時期の代表的な作品です。この頃のカンディンスキーは、それまでの自由な表現から一転し、より幾何学的な形態や明確な線を用いた、構成的な抽象絵画へと移行していました。

František KUPKA (1871-1957)

フランティシェク・クプカは、チェコ出身の画家で、抽象絵画のパイオニアの一人として知られています。彼は、ヴァシリー・カンディンスキーやピエト・モンドリアンらと並び、20世紀初頭に完全に非具象的な芸術へと向かった最初期の芸術家の一人です。

Le Rouge à lèvres n° II (1908)

「Le Rouge à lèvres n° II(口紅 No. II)」は、彼が具象から抽象へと移行していく過程を示す、非常に興味深い作品です。

この作品は、一見すると具体的な対象である「口紅」を扱っていますが、クプカの関心は、単に口紅そのものの描写にとどまっていません。彼は、口紅を塗る女性のしぐさや、それによって生じる色彩、動き、そして内面の感情といった、より本質的な要素を表現しようと試みています。

こちらの作品はGoogleのポリシー違反に該当する可能性があるため掲載を控えさせて頂いております。

Petite Fille au ballon (1908)

「Petite Fille au ballon(風船を持つ少女)」は、写実的というよりも、色彩と筆致が強調された表現主義的な傾向を示しています。少女の姿や風船の形は、単なる写実性を超え、色彩の組み合わせや筆の動きによって、感情や動きが表現されています。

Espaces animés (1922)

「Espaces animés(生きた空間)」は、彼が完全な抽象へと到達し、独自の幾何学的抽象表現を確立した時期の代表作です。空間そのものに内在するエネルギーや生命力を表現しようとした意図を示唆しています。

Fleurs en broderie (1925)

「Fleurs en broderie(刺繍の花々)」は、自然の形態(花)が持つ生命力や美しさ、そして刺繍の持つ幾何学的で反復的なパターンや、線と色の繊細な構成といった要素を、抽象的な言語へと昇華させています。

Crépuscule et lumière (1925)

「Crépuscule et lumière(薄明と光)」は、一日の移ろいゆく光、特に薄明から光への変化という自然現象が、具象的な描写を一切排して表現されています。クプカは、光が持つ様々な色合いや、それが空間に与える影響を、幾何学的な形態や色彩のグラデーション、そして線の配置によって視覚化しようとしました。

Facture robuste (1914-22)

「Facture robuste(頑丈な構造/力強い構成)」は、色と形が持つ本質的な力と、それらが織りなす構造的な美しさをどのように探求していったかを示す、彼の芸術的発展における重要な節目を代表するものです。

Emile SCHNEIDER (1873-1947)

エミール・シュナイダーは、アルザス出身の画家で、特にアルザスの風景、風俗、そして肖像画で知られています。彼は、故郷の自然や人々の暮らしに深く根ざした作品を数多く残しました。

Autoportrait (1924)

「Autoportrait(自画像)」は、彼自身の姿を描いた作品です。

Pablo PICASSO (1881-1973)

パブロ・ピカソは、スペイン生まれの画家、彫刻家で、20世紀美術において最も影響力のある芸術家の一人です。彼は、キュビスムの共同創始者であり、生涯を通じて目まぐるしく画風を変化させ、多様な芸術様式を探求し続けました。

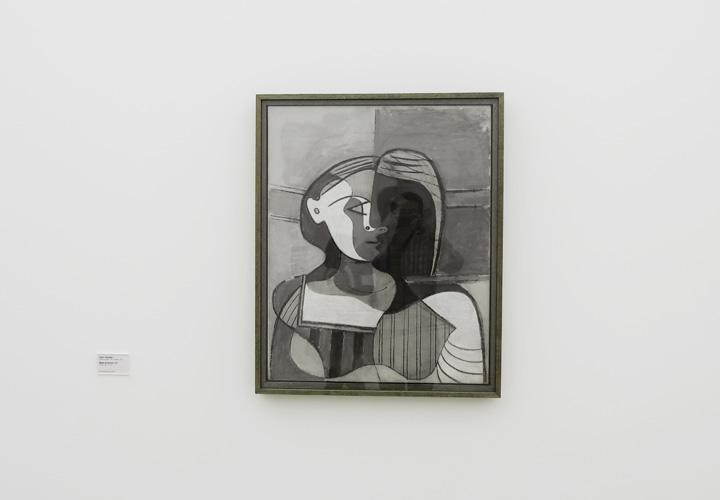

Buste de femme (1926)

「Buste de femme(女性の胸像)」は、彼のシュルレアリスムへの傾倒と、形態の再構築への関心が色濃く表れた作品です。

Personnages debout (1958)

「Personnages debout(立つ人々)」は、彼の晩年期の作品の一つで、この時期のピカソが追求していた形態の単純化と表現の力強さがよく表れています。

Mikhail Larionov (1881-1964)

ミハイル・ラリオノフは、ロシア・アヴァンギャルドを代表する画家の一人です。彼は、生涯のパートナーであるナタリア・ゴンチャローワと共に、20世紀初頭のロシア美術に多大な影響を与えました。

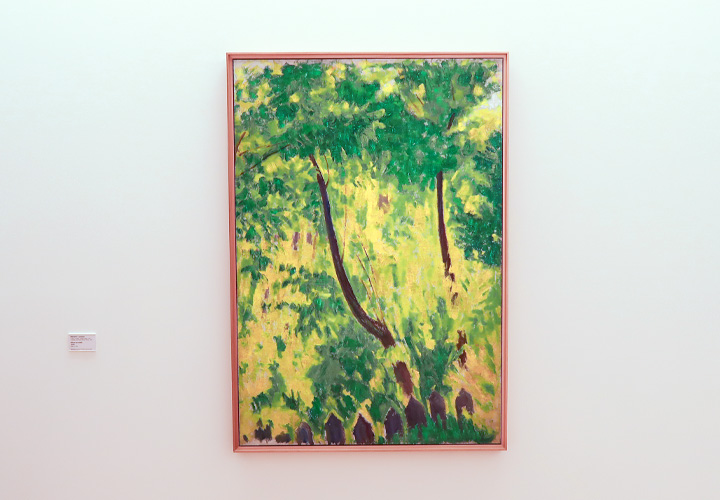

Arbres au soleil (1905)

「Arbres au soleil(陽光を浴びる木々)」は、彼がロシア・アヴァンギャルドの主要人物として頭角を現し始めた初期の作品です。

この時期のラリオノフは、フランスの印象派やポスト印象派、特にフィンセント・ファン・ゴッホやアンリ・マティスなどの影響を強く受けていました。そのため、この作品にも、鮮やかな色彩と大胆な筆致が特徴として現れています。

Nature morte aux soucis et plante grasse (1909)

「Nature morte aux soucis et plante grasse(マリーゴールドと多肉植物のある静物)」は、彼の「ネオ・プリミティヴィスム(新原始主義)」への関心が高まっていた時期の作品です。

この静物画では、伝統的な静物のテーマを扱いながらも、ラリオノフ特有の大胆で素朴な筆致、そして力強い色彩が特徴です。マリーゴールドと多肉植物という具体的なモチーフが描かれていますが、その描写は写実性よりも、形態の単純化や原色に近い鮮やかな色彩のコントラストが強調されています。

Natalia Goncharova (1881-1962)

ナタリア・ゴンチャローワは、ロシア・アヴァンギャルドを代表する最も重要な女性画家の一人です。生涯のパートナーであるミハイル・ラリオノフと共に、20世紀初頭のロシア美術を牽引しました。

Basse-cour (1908)

「Basse-cour(家禽のいる庭/庭)」は、彼女が提唱した「ネオ・プリミティヴィスム(新原始主義)」の典型的な例を示す作品です。

この絵には、鶏やガチョウなどの家禽が描かれていますが、その描写は写実的というよりも、ロシアの民衆芸術やイコン(聖像画)に見られるような素朴で力強い表現が特徴です。大胆な輪郭線、平面的な色彩、そして単純化された形態が用いられ、西洋の伝統的な遠近法や解剖学的な正確さからは意図的に離れています。

Louis-Philippe Kamm (1881-1959)

ルイ=フィリップ・カムは、アルザス出身の画家で、特に故郷アルザスの風景、村の情景、そして日常生活を描いた作品で知られています。彼は、その鮮やかな色彩と、人々の感情や地域の雰囲気を捉える繊細な筆致が特徴です。

Sans titre (Bow-window) (1924)

「Sans titre (Bow-window)」(無題(ボウウィンドウ))は、彼の故郷アルザスにおける日常の情景や、光の表現への関心を示す作品です。

Frédéric Fiebig (1885-1953)

フレデリック・フィービッヒは、ラトビア(当時はロシア帝国領)のリガに生まれ、主にフランスで活躍した画家です。彼は、20世紀初頭の表現主義やフォーヴィスムの影響を受けつつも、独自の力強い画風を確立しました。

Patanes (1908-11)

「Patanes(粗野な人々/ならず者たち)」は、彼の初期の表現主義的な傾向を示す重要な作品です。

伝統的な写実的な描写ではなく、力強い線と大胆な色彩、そして厚塗りの筆致が用いられています。

Lou Albert-Lasard (1885-1969)

ルー・アルバート=ラザールは、ドイツ生まれの画家で、特にベルリンの表現主義の動向と深く関わりました。彼女はまた、著名な詩人ライナー・マリア・リルケとの関係でも知られています。

La Loge (1919)

「La Loge(観劇席/ボックス席)」は、彼女が第一次世界大戦後のパリで活動していた時期の作品で、当時の社交的な場面を描写しています。この作品は、劇場やオペラハウスの「ロージュ(ボックス席)」にいる人々を描いており、当時の上流社会や文化人の集まりの雰囲気を伝えています。

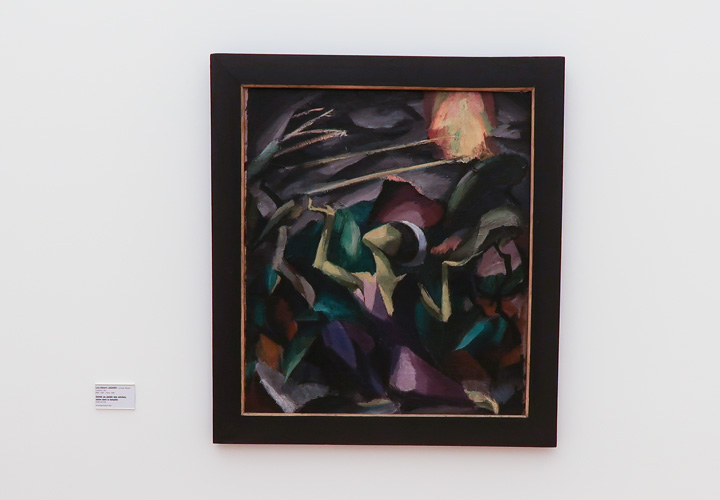

Christ au jardin des oliviers

「Christ au jardin des oliviers(オリーブの園のキリスト)」は、新約聖書の感動的な場面、すなわちイエス・キリストが磔刑を前にゲツセマネの園で祈りを捧げる情景を描いたものです。

Jacques GACHOT (1885-1954)

ジャック・ガショーは、アルザス出身の画家で、特に風景画、肖像画、そして静物画を多く手がけました。彼は、生まれ育ったアルザスの自然や人々の生活を深く愛し、その美しさを作品に反映させました。

Autoportrait (1913)

「Autoportrait(自画像)」は、彼が若き画家として自身の内面と芸術に向き合っていた時期の重要な作品です。

Luc HUEBER (1888-1974)

リュク・ユベールは、アルザス出身の画家です。彼は故郷ストラスブールに深く根ざし、特に風景画、静物画、そして室内画において、穏やかで詩的な雰囲気を持つ作品を数多く残しました。

まとめ

ストラスブール近現代美術館のコレクションは、まさに近代から現代にかけての芸術の変遷を凝縮したものです。今回ご紹介したのは、多岐にわたる芸術運動を代表する画家たちの、ほんの一部に過ぎません。

実は、私がストラスブール近現代美術館を訪れた時、日本でストラスブール近現代美術館展なるものを行っていたために、作品によっては貸し出し中になっていました。

訪れる時期によってはさらに楽しめるコレクションが展示されていると思います。

ぜひストラスブール観光のスケジュールに組み合わせて訪れてみてください。

ストラスブール近現代美術館に展示されている作品については、以下の記事で詳しくご紹介させて頂いております。合わせてご参照ください。

- ストラスブール近現代美術館コレクション:ピカソ、カンディンスキー、クプカ!20世紀美術の潮流を辿る

- ストラスブール近現代美術館コレクション:ドレ、シスレー、ガレ!19世紀の写実・ロマン主義・印象派・アールヌーボー

- ストラスブール近現代美術館コレクション:ミロ、エルンスト!キュビスム、未来派、ダダ、シュルレアリスムの軌跡を辿る旅

- ストラスブール近現代美術館コレクション:カンペンドンクからバゼリッツまで!激動の20世紀・表現主義・抽象芸術・コンセプチュアル

- ストラスブール近現代美術館コレクション:デュマ、リヒター、バゼリッツ!新表現主義・現代絵画

なお、ストラスブール近現代美術館については、こちらで詳しくご紹介させて頂いております。

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

コメント