今回ご紹介させて頂くのは、オルセー美術館、アカデミック芸術コレクション。

印象派のコレクションが有名なオルセー美術館ですが、アカデミズムの名作が多数展示されていることでも知られています。

教科書などにもよく登場するような作品を多数見ることが出来るので、アカデミック芸術が苦手な方もぜひ鑑賞してみてください。

- アカデミック芸術とは

- Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780-1867)

- Auguste-Barthélemy Glaize (1807-1893)

- Paul Chenavard (1807-1895)

- Amaury-Duval (1808-1885)

- Ernest Meissonier (1815-1891)

- Thomas Couture (1815-1879)

- Ernest Hébert (1817-1903)

- François Léon Benouville (1821-1859)

- Alexandre Cabanel (1823-1889)

- Jean-Léon Gérôme (1824-1904)

- Gustave Boulanger (1824-1888)

- William Bouguereau (1825-1905)

- Émile Lévy (1826-1890)

- Louis-Marie Baader (1828-1920)

- Paul Baudry (1828-1886)

- Jules-Élie Delaunay (1828-1891)

- Jules Lefebvre (1834-1912)

- Henri Fantin-Latour (1836-1904)

- Tony Robert-Fleury (1837-1911)

- Henri-Léopold Lévy (1840-1904)

- Henri Regnault (1843-1871)

- Fernand Pelez (1843-1913)

- Pierre-Adrien-Pascal Lehoux (1844-1896)

- Joseph Blanc (1846-1904)

- Guillaume Dubufe (1853-1909)

- André Devambez (1867-1944)

- まとめ

アカデミック芸術とは

アカデミック芸術は1563年イタリア、フィレンツェにマニエリスムの画家、ジョルジョ・ヴァザーリがAccademia delle Arti del Disegno(現在のフィレンツェ美術学校)が始まりと言われています。

フランスでは、1648年にローマにあった、Accademia nazionale di San Lucaをまねて、画家、Charles Le Brun主導の下、Académie royale de peinture et de sculpture(王立絵画彫刻アカデミー)が設立されました。

1661年、ルイ14世の介入により、組織が再編されてからは、会員の間での論争が起こるようになります。

その論争は、ルーベンスとプッサンのどちらを手本にするべきかというものでした。

これはルーベンスの知性に訴える線か、プッサンの感情に訴える色か、より重要なのはどちらかというものでした。

19世紀初頭には再び、アングル(新古典主義)とドラクロワ(ロマン主義)が同様の対立を生むようになります。

19世紀後期には、この対立を統合しようとする動きが表れ、ブグローやトマ・クチュールなどが両者は同じことだという主張をし始めました。

またアカデミズムは作品のテーマによりランク付けがされるようになり、歴史画を頂点とし、風俗画、肖像画、静物画、風景画の順で評価されるようになっていました。

19世紀末から20世紀前半にかけ、社交界と結びつき、サロンには2か月で50万人の人が訪れるなど、最盛期を迎えるようになりました。

サロンが好評になればなるほど、落選する画家たちが増え、その後、サロンに認められなかった画家たちが新しい発表の場を求めて、印象派展などが開催されるようになっていきました。

出典:ウィキペディア アカデミック美術より引用

Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780-1867)

ジャン=オーギュスト=ドミニク・アングルは、19世紀フランスの新古典主義を代表する画家です。厳格な線描と古典的な様式、そして洗練された官能性を特徴とする人物画や歴史画で知られています。

La Vierge adorant l’hostie (1854)

こちらの作品はGoogleのポリシー違反に該当する可能性があるため掲載を控えさせて頂いております。

La Source (1856)

アカデミズムの正統派、新古典主義を代表する画家でもあるドミニク・アングル。

ジャック・ルイ・ダヴィッドの弟子になります。

ドラクロワを中心としたロマン主義とは対立関係にありました。

(対立と言うよりは嫌悪していました)

作品は1820年ごろから描き始められ、完成したのが1856年と言われています。

女性のポーズは、アングルが好んで描いたポーズで、理想的な美を表現するのに最適だと考えていたようです。

アングルが描いた数多くの女性の作品の中で、最も写実的であり評価の高い作品ですが、写実的に描かれている、デフォルメされていない作品はこの作品位なので、アングル自身が描きたかった作品かどうかは不明なようです。

Auguste-Barthélemy Glaize (1807-1893)

オーギュスト=バルテルミー・グレーズは、19世紀のフランスの画家です。歴史画や風俗画を得意とし、サロン・ド・パリには1836年から出品を続けました。アカデミックなスタイルで、宗教的な主題や寓意的な作品も制作しています。モンペリエで生まれ、パリで活動しました。

Les femmes gauloises : épisode de l’invasion romaine (1851)

《ガリアの女たち:ローマ侵略の一場面(Les femmes gauloises : épisode de l’invasion romaine)》は、ローマ軍によるガリア侵略時の女性たちの抵抗と悲劇を描いた歴史画です。作品では、敵に屈することを拒み、時に自ら命を絶つ覚悟を見せるガリアの女性たちの強さや誇りが劇的に表現されています。紀元前1世紀にカエサルがフランスの領土を支配するのを確立した有名なシーンです。

Paul Chenavard (1807-1895)

ポール・シュナヴァールは、19世紀フランスの画家で、リヨン生まれ。「リヨン派」の画家の一人とされます。彼は哲学的な題材の大作を描いたことで知られています。アングルやドラクロワに師事し、歴史画や寓意画を制作しました。

Divina Tragedia (1865-69)

《神の悲劇(Divina Tragedia)》は、人類の歴史と精神的進化を壮大なスケールで描いた象徴的な作品です。この絵画は、キリスト教を中心とした宗教的・哲学的テーマを通して、人間の苦悩、希望、救済といった普遍的な問いを探求しています。

作品は1869年のサロンに出品され、様々な批判を浴びました。ボードレールには辛辣な評価をされています。

Amaury-Duval (1808-1885)

アマリー=デュヴァルは、19世紀フランスの画家です。本名はウジェーヌ=エマニュエル・アマリー・ピノー・デュヴァル(Eugène-Emmanuel Amaury Pineux Duval)です。ドミニク・アングルの弟子であり、その影響を強く受けています。肖像画や宗教画、歴史画などを制作し、サロン・ド・パリにも定期的に出品していました。フランスにおける、ラファエル前派になります。

La salutation angélique (1860)

《天使のあいさつ(La Salutation angélique)》は、新古典主義の伝統に則った宗教画で、「受胎告知」の場面を繊細かつ静謐な雰囲気で描いています。天使ガブリエルと聖母マリアの出会いを題材に、柔らかな光と洗練された色彩、端正な人物描写によって神聖な瞬間を表現しています。

Ernest Meissonier (1815-1891)

ジャン=ルイ=エルネスト・メッソニエは、19世紀フランスの画家、彫刻家です。非常に細密な描写と歴史画、特にナポレオン戦争を題材とした作品で国際的に名声を博しました。その驚くべき技術と、細部にまでこだわった写実的な表現は、当時の美術界に大きな影響を与えました。アカデミー・デ・ボザール会員であり、フランス美術界の重鎮として活躍しました。

Campagne de France (1864)

《フランス遠征(Campagne de France)》は、1814年のナポレオンの敗退を描いた歴史画です。作品には、雪の中を馬に乗って進むナポレオンの孤独な姿が描かれ、彼の疲弊と苦悩、そして指導者としての威厳が同時に表現されています。

Thomas Couture (1815-1879)

トマ・クチュールは、19世紀フランスの画家であり、影響力のある美術教師でした。歴史画と風俗画を得意としていました。

ギュスターヴ・クールベやエドゥアール・マネといった後の世代の画家に影響を与えたことでも知られています。クチュールは、伝統的なアカデミスムの枠に留まらず、より自由な筆致や色彩を取り入れようとする傾向が見られました。

また、私設のアトリエを開き、多くの学生を育成しました。彼の教えは、当時の美術界に新たな風を吹き込む一因となりました。

ポール・ドゥ・ラ・ロッシュの弟子になります。

Romains de la décadence (1847)

《退廃期のローマ人たち(Romains de la décadence)》は、古代ローマの退廃した社会を通じて19世紀フランスの道徳的堕落を批判した大作です。豪華な宴の場面に登場する人物たちは快楽に溺れ、精神的空虚さを象徴しています。クチュールはアカデミックな技法で精緻に描きながらも、歴史を借りて現代社会への風刺を込めました。

ローマ賞では1837年の2位が最高位でしたが、1847年、サロンに出品したこの作品が金賞を受賞し高い評価を受けました。彼の代表作として知られています。

Ernest Hébert (1817-1903)

アントワーヌ・オーギュスト・エルネスト・エベールは、19世紀フランスの画家です。ロマン主義とアカデミスムの要素を併せ持ち、肖像画、歴史画、そして特にイタリアの風景や生活を描いた作品で知られています。

彼は、サロン・ド・パリで成功を収め、ローマのフランス・アカデミーの院長を務めるなど、フランス美術界で重要な地位を占めました。

こちらの作品はGoogleのポリシー違反に該当する可能性があるため掲載を控えさせて頂いております。

La fille aux joncs (1871)

《葦の中の少女(La fille aux joncs)》は、自然の中にたたずむ若い女性を描いた詩的で静謐な作品です。少女は水辺の葦の間に佇み、穏やかなまなざしと内面的な静けさが印象的に表現されています。柔らかな光や繊細な色彩が用いられ、写実的でありながらも夢想的な雰囲気が漂います。

1839年にローマ賞を受賞しました。

François Léon Benouville (1821-1859)

フランソワ=レオン・ブノワールは、19世紀フランスの画家です。彼は歴史画や宗教画を得意とし、アカデミックなスタイルで制作しました。兄のジャン=アシル・ブノワールも画家であり、兄弟で活動することもあったようです。

フランソワ=エドゥアール・ピコ、レオン・コニエの弟子になります。

Martyrs chrétiens entrant à l’amphithéâtre (1855)

《円形闘技場に入る初期キリスト教の殉教者たち(Martyrs chrétiens entrant à l’amphithéâtre)》は、ローマ時代のキリスト教徒の迫害を描いた宗教的歴史画です。殉教を前にしたキリスト教徒たちの落ち着いた表情や崇高な姿勢が、信仰への強い意志と精神的高潔さを象徴しています。劇的な場面でありながら、静謐な構図と新古典主義的な理想化によって、深い敬虔さと崇高さが表現されています。

Alexandre Cabanel (1823-1889)

アレクサンドル・カバネルは、19世紀フランスのアカデミスムを代表する画家の一人です。幼少期から絵画の才能があり、その名声は生涯尽きることがありませんでした。歴史画、神話画、肖像画を得意とし、特に官能的で洗練された女性像で広く知られています。フランス国内だけでなく、海外からも多くの注文を受けていました。

彼は、サロン・ド・パリで大きな成功を収め、多くの賞を受賞しました。また、エコール・デ・ボザール(国立美術学校)の教授を務め、ウィリアム・アドルフ・ブグローなど、多くの著名な画家を育成しました。

カバネルの作品は、その滑らかな筆致、理想化された美、そしてドラマチックな構図が特徴です。

こちらの作品はGoogleのポリシー違反に該当する可能性があるため掲載を控えさせて頂いております。

La naissance de Vénus (1863)

La naissance de Vénus(ヴィーナスの誕生)は、1863年サロンに出品され、ナポレオン三世が購入した作品です。

ローマ神話の愛と美の女神ヴィーナスの誕生を描いたアカデミック美術の代表作です。海の波間に横たわるヴィーナスは、理想化された美しさと優雅さを体現しており、柔らかな色調と滑らかな筆致が官能的な雰囲気を醸し出しています。

教科書などにもよく掲載されているので、一度は目にしたことのある方も多いと思います。

カバネルの評判を不動のものとした作品です。

1863年は、フランスの美術史の中でも重要な年となっています。

カバネルが大絶賛を浴びたサロンとは対照的に、サロンに出品出来なかった作品を集めた、「落選者のサロン」が初めて開催されました。

これにはマネの「草上の昼食」が出品されていました。

当時は同じようなヌードの作品も、描き方や題材によってかなり評価が分かれていました。

この「落選者のサロン」が後の「印象派展」へと繋がって行きます。

Jean-Léon Gérôme (1824-1904)

ジャン=レオン・ジェロームは、19世紀フランスの画家、彫刻家です。新古典主義と写実主義の要素を併せ持ち、アカデミズムの流れの正統とも言える画家です。歴史画、特に古代ローマやオリエントの風俗を描いた作品で国際的な名声を博しました。当時のフランス国家の意を汲んだ作品を作っていました。反印象派としても有名です。

こちらの作品はGoogleのポリシー違反に該当する可能性があるため掲載を控えさせて頂いております。

Jeunes Grecs faisant battre des coqs dit aussi Un combat de coqs (1846)

『若いギリシャ人たちが闘鶏をさせる、または闘鶏の戦い(Jeunes Grecs faisant battre des coqs dit aussi Un combat de coqs)』は、古代ギリシャをテーマにした風俗画です。作品には、闘鶏を楽しむ若いギリシャ人たちが描かれており、彼らがコックファイト(闘鶏)に興奮する様子が生き生きと表現されています。

1847年のサロンで銅賞を獲得しました。ジェロームの名を世に知らしめる最初の作品となっています。

Réception de Condé à Versailles (1878)

『コンデ公のヴェルサイユ入場(Réception de Condé à Versailles)』は、フランスの名将コンデ公(ルイ・ジョゼフ・ド・ボルド”Louis II de Bourbon-Condé“)を描いた作品です。1674年、ヴェルサイユの大階段で歓迎される場面を描いており、戦争の英雄としての威厳と栄光が強調されています。

Gustave Boulanger (1824-1888)

ギュスターヴ・ブーランジェは、19世紀フランスの画家です。歴史画、特に古代ローマやポンペイの日常生活を描いた作品で知られています。

Répétition du “Joueur de flûte” et de la “Femme de Diomède” chez le prince Napoléon (1861)

『ナポレオン王子のもとでの「フルート奏者」と「ディオメデの妻」のリハーサル(Répétition du ‘Joueur de flûte’ et de la ‘Femme de Diomède’ chez le prince Napoléon)』は、ナポレオン王子の宮廷で行われた演劇のリハーサルを描いています。作品は、演技や舞台セットの準備風景を描いており、当時流行していた古典的なテーマに基づいた演目が準備される様子を捉えています。

1849年にローマ賞を受賞しました。

William Bouguereau (1825-1905)

ウィリアム・ブーグローは、19世紀フランスのアカデミスムを代表する画家の一人です。神話、寓話、そして理想化された農村の生活を描いた作品で広く知られています。

彼は、非常に滑らかで写実的な筆致、甘美で感傷的な雰囲気、そして完璧なまでの技巧を特徴とし、当時の美術界で非常に高い評価と人気を博しました。サロン・ド・パリで数々の賞を受賞し、エコール・デ・ボザールの教授も務め、多くの学生を指導しました。19世紀末、フランスで最も活躍した画家の一人です。

西洋絵画史の中でも、トップクラスの実力を持っていたブグローですが、彼の死後は忘れられた画家となり、再評価されるまで約100年ほど待たなくてはなりませんでした。

こちらの作品はGoogleのポリシー違反に該当する可能性があるため掲載を控えさせて頂いております。

Naissance de Vénus (1879)

『ヴィーナスの誕生(Naissance de Vénus)』は、ブーグローの代表作で、ローマ神話の愛と美の女神ヴィーナスの誕生を描いた作品です。ヴィーナスは海から誕生し、波の中に浮かび上がる瞬間が描かれています。ブーグローはその精緻な写実的技法を駆使し、肌の質感や光の使い方、豊かな色彩で神話的な美を理想化しました。

こちらの作品はGoogleのポリシー違反に該当する可能性があるため掲載を控えさせて頂いております。

Les Oréades (1902)

『オレアード(Les Oréades)』は、ブーグローの最後の大作の一つで、自然の精霊であるオレアード(山や森、谷や洞窟にいるとされるNymphe(ニンフ))たちを描いています。作品では、緑豊かな風景の中で、複数のオレアードが自然の中で優雅に舞う姿が描かれています。ブーグローは、細部まで精緻に描き込み、人物の肌の質感や光の使い方に特にこだわり、リアリズムと理想化された美を融合させました。この作品は、彼の技術の集大成ともいえるもので、彼の晩年の作品に見られる柔らかで感性的な美を表現しています。

Egalité devant la mort (1848)

『死の前の平等(Egalité devant la mort)は、ブグロー、23歳の時の作品で、フランス革命を象徴するテーマを扱っています。絵画には、戦争の犠牲者たちが死の前で平等であることを示すために、戦場で横たわる貴族と農民が並べられています。この作品は、死が社会的地位を問わず平等であるというメッセージを込めており、革命の理想と共に描かれています。

凄いとしか言いようがないですね。

Émile Lévy (1826-1890)

エミール・レヴィは、フランスの画家で、フランソワ=エドゥアール・ピコとアベル・ド・ピュジョルに師事し、パリ国立高等美術学校でも学びました。1854年にローマ賞を受賞し、1855年から1857年まで在ローマ・フランス・アカデミーに滞在しました。

イタリアから帰国後、パリに定住し、肖像画に専念しました。サロンに出品し、1878年に一等メダル、1867年にレジオンドヌール勲章を受章しました。

こちらの作品はGoogleのポリシー違反に該当する可能性があるため掲載を控えさせて頂いております。

Mort d’Orphée (1866)

『Mort d’Orphée(オルフェウスの死)』は、ギリシア神話の詩人オルフェウスの最期の瞬間を描いています。

オルフェウスは竪琴の名手で、その音楽は人間だけでなく動物や自然すら魅了するとされていました。しかし、愛する妻エウリュディケを黄泉の国から連れ戻すことに失敗した彼は、後にバッカス(ディオニュソス)の女信者たちに殺されてしまいます。

作品では、オルフェウスの身体が岩の上に横たわり、彼の象徴である竪琴がそばに置かれており、詩人としての儚さと神話的悲劇が劇的に表現されています。

Louis-Marie Baader (1828-1920)

ルイ=マリー・バーダーは、ドイツ系のフランス人画家です。

Le Remords (1875)

『Le Remords(後悔)』は、「後悔」や「良心の呵責」といった内面的な感情をテーマに、劇的かつ象徴的に描かれています。画面には、亡骸のそばで嘆く人物が描かれており、その表情やポーズから深い苦悩や罪の意識が伝わってきます。宗教画や歴史画の伝統を受け継ぎつつも、人間の内面や道徳的テーマを扱う点で、19世紀後半の象徴主義やロマン主義の潮流ともつながっています。

ホメロスの叙事詩「イーリアス」に登場するミケーネの王、アガメムノンの息子オレステスのエピソードを描いています。

Paul Baudry (1828-1886)

ポール・ボードリーは、フランス第二帝政期を代表するアカデミック絵画の画家です。ヴァンデ県ラ・ロッシュ=シュル=ヨンに生まれ、パリで亡くなりました。

パリ国立高等美術学校で学び、1850年にローマ賞を受賞。1855年のサロンで発表した「アラス川の川岸で発見されたゼノビア」で注目を集めました。

歴史画、神話画、肖像画、装飾画など幅広いジャンルで活躍し、特に官能的な裸婦像や寓意的な作品で人気を博しました。

また、建築家シャルル・ガルニエの友人であり、彼が設計したパリのオペラ座(パレ・ガルニエ)のグラン・フォワイエの天井画「音楽と詩」を制作したことでも知られています。

Charles Garnier (1868)

作品は、パリオペラ座などを設計した、シャルル・ガルニエの肖像画であり、同時代の芸術家同士の敬意を示すものであり、ガルニエの知性や威厳を感じさせる落ち着いた表現が特徴です。

Le petit saint Jean (1860)

『Le petit saint Jean(幼き聖ヨハネ)』は、幼少期の洗礼者ヨハネを描いたもので、伝統的なキリスト教美術に見られる柔和で神聖な雰囲気が特徴です。羊とともに描かれることが多い幼きヨハネは、イエスの先駆者としての役割や純粋さを象徴しています。

ボードリーの繊細な筆致と穏やかな色使いにより、子どもの無垢さと宗教的な神秘性が調和し、静謐で感動的な印象を与えます。

こちらの作品はGoogleのポリシー違反に該当する可能性があるため掲載を控えさせて頂いております。

La Vérité (1879)

『La Vérité(真理)』は、「真理」が全裸の若い女性として象徴的に描かれており、正面をまっすぐに見つめる姿が印象的です。裸体は、真理が「何も隠すものがない」ことの象徴であり、純粋さ・明快さ・絶対性を表しています。

Jules-Élie Delaunay (1828-1891)

ジュール=エリー・ドロネーは、フランスの画家です。ナントで生まれ、パリで亡くなりました。

歴史画、宗教画、肖像画を得意とし、アカデミックな画風に独自の色彩感覚と装飾性を加えた作風で知られています。パリ国立高等美術学校でイポリット・フランドランに師事し、1856年にローマ賞を受賞しました。

ギュスターヴ・モローの友人でもあります。

こちらの作品はGoogleのポリシー違反に該当する可能性があるため掲載を控えさせて頂いております。

Diane (1872)

『Diane(ディアナ)』による作品で、ローマ神話の月と狩猟の女神ディアナ(ギリシア神話ではアルテミス)を描いた象徴的な絵画です。

この作品では、ディアナが弓を持ち、優雅でありながら力強い姿で表現されており、彼女の神秘的で独立した性格が際立っています。ドローネーはアカデミック絵画の伝統を受け継ぎつつも、洗練された線描と落ち着いた色彩で、神話的存在を気品あるリアリズムで再現しています。

作品は、1872年国家買い上げになりました。

Peste à Rome (1869)

1857年、ローマ留学中に、Vincoli にあるサンピエトロ大聖堂を訪れた際に、疫病の流行を描いたフレスコ画を見て描いた作品と言われています。

この作品を描いた時は、疫病が脅威となっていなかったので、物語の例えでそれを表現しようとしました。

ジェノバの大司教であったJacques de Voragine(1228-1298)が書いたLa Légende dorée(黄金伝説)から聖セバスチャンの物語を題材を取り上げています。

槍を持った天使は悪い天使で、赤い衣装をまとった天使は善の天使です。

背景には疫病で倒れた人々や、十字架を持って行進する人々などが描かれていますが、生と死、キリスト教と異教徒の問題などを描いていると言われています。

Jules Lefebvre (1834-1912)

ジュール・ルフェーブルは、フランスのアカデミック絵画の画家、教育者です。ノール県トゥルクワンで生まれ、パリで亡くなりました。

パリ国立高等美術学校でレオン・コニエに師事し、1861年にローマ賞を受賞しました。サロンには1859年から出品を始め、1870年には一等メダルを獲得しました。

ルフェーブルは、特に女性の裸体像や肖像画で名声を博しました。その作品は、正確な描写力と滑らかな筆致、そして理想化された美しさが特徴です。

こちらの作品はGoogleのポリシー違反に該当する可能性があるため掲載を控えさせて頂いております。

La Vérité (1870)

『La Vérité(真理)』「真理」の擬人化をテーマにした象徴的な絵画です。

作品には、光を手に掲げた全裸の女性像が描かれており、彼女は堂々と正面を見据え、まばゆい球体の光を高く掲げています。この光は、知・啓示・真実の力を象徴し、裸体は「真理は何も隠さない」という寓意を体現しています。

Henri Fantin-Latour (1836-1904)

アンリ・ファンタン=ラトゥールは、フランスの画家、版画家です。グルノーブルで生まれ、オルヌ県ビュレで亡くなりました。

静物画、特に花や果物を描いた作品で最もよく知られています。写実的で繊細な描写が特徴で、同時代の印象派の画家たちとは異なる独自の道を歩みました。また、グループ肖像画も手掛け、マネやドガ、ホイッスラーといった芸術家たちを描いた作品は有名です。

ドガの友人であったラトゥール。また、写真に非常に興味がありました。

Hommage à Delacroix (1864)

この作品は、1864年にサロンに出品された作品であり、ドラクロワへのオマージュと言うことで、中央にドラクロワの肖像画が描かれています。

ドラクロワを中心に、ボードレールやマネなどが描かれています。

前列、座っている人(左から):Louis Edmond Duranty、 Fantin-Latour lui-même,、Champfleury 、Charles Baudelaire。

立っている人(左から):Louis Cordier 、Alphonse Legros、James Whistler、Édouard Manet, Félix Bracquemond、Albert de Balleroy。

Tony Robert-Fleury (1837-1911)

トニー・ロベール=フルーリーは、フランスの画家、美術教師です。パリで生まれ、同地で亡くなりました。

歴史画、肖像画、風俗画を得意とし、アカデミックな画風に写実的な描写とドラマチックな表現を取り入れた作品で知られています。父親も画家であるジョセフ=ニコラ・ロベール=フルーリーから最初の指導を受け、その後、レオン・コニエとポール・ドラローシュに師事しました。

アカデミージュリアンで教授を務め、多くの弟子(生徒)に教えた画家です。

Le dernier jour de Corinthe (1867-70)

『Le Dernier Jour de Corinthe(コリントの最後の日)』は、紀元前146年、ローマによるギリシャ都市コリントの滅亡を描いた壮大な歴史画です。

この作品は、ローマ軍によって破壊され、炎に包まれる都市と、絶望に沈む市民たちの姿をドラマチックに描いており、歴史の悲劇性と人間の苦悩を強烈に表現しています。画面には、兵士、避難民、死者、焼け落ちる建物などが複雑かつ秩序立てて配置されており、画家の構成力と叙事的表現力が光ります。

Henri-Léopold Lévy (1840-1904)

アンリ=レオポルド・レヴィは、フランスの画家です。ナンシーで生まれ、同地で亡くなりました。

歴史画、神話画、肖像画を得意とし、ロマン主義的な色彩と劇的な構図を持つ作品で知られています。パリ国立高等美術学校でフランソワ=エドゥアール・ピコとアレクサンドル・カバネル、ウジェーヌ・フロマンタンに師事しました。

1865年にローマ賞を受賞し、1866年から1870年まで在ローマ・フランス・アカデミーに滞在しました。イタリアでの滞在は彼の芸術に大きな影響を与え、帰国後、サロンに出品を重ね、徐々に名声を確立しました。

Sarpédon (1874)

『Sarpédon(サルペードーン)』は、ホメロスの叙事詩『イリアス』に登場するリュキア王子サルペードーンの死を主題としています。

この作品では、トロイア戦争で戦死したサルペードーンの遺体が、ゼウスの命を受けた神々(タナトス=死の神、ヒュプノス=眠りの神)によって戦場から運ばれる壮麗な場面が描かれています。レヴィは、神話的主題に荘厳さと叙情性を織り交ぜ、劇的かつ静謐な雰囲気を表現しています。

Henri Regnault (1843-1871)

アンリ・ルニョーは、短命ながらも強烈な印象を残したフランスの画家で、パリに生まれ、普仏戦争中に27歳で戦死しました。

パリ国立高等美術学校で学び、1866年にローマ賞を受賞。イタリア留学中にスペインや北アフリカを訪れ、強烈な色彩と異国情緒あふれる風景、人物に魅了されました。カバネルを師事していました。

Scène historique (1866)

『Scène historique(歴史的情景)』は、レニョーによる初期の歴史画で、彼がローマ賞受賞後に制作した作品のひとつです。

この絵画は、具体的な歴史事件を直接描いているわけではなく、古代あるいは東洋的な雰囲気をもつ架空の場面を通じて、歴史や文化の重厚さを演出しています。レニョーはこの作品で、ドラマティックな構図、鮮やかな色彩、そして細密な描写を駆使し、歴史の空気感や人物たちの緊張感を巧みに表現しています。

Juan Prim, 8 octobre 1868 (1869)

『Juan Prim, 8 octobre 1868』は、スペインの軍人・政治家フアン・プリム将軍を描いた作品です。

この作品は、スペイン革命(1868年)のさなか、10月8日に撮影されたプリムの姿をもとに制作されました。プリムはこの革命で女王イサベル2世を退位させた中心人物であり、レニョーはその威厳と激動の時代の空気を、一瞬の緊張感とともに表現しています。

将軍は、華やかで精緻な軍服に身を包み、鋭い眼差しでこちらを見つめており、政治的・軍事的権力の象徴として描かれています。背景には東方的な装飾や装身具が見られ、レニョーの東方趣味(オリエンタリスム)や色彩感覚、質感描写の巧みさが際立ちます。

この作品は、単なる肖像を超えて、人物を通じて時代精神を映し出す歴史画の傑作とされています。

レニョー自身がスペインを旅行中に目撃したことにより描いたそうです。

Exécution sans jugement sous les rois maures de Grenade (1870)

『Exécution sans jugement sous les rois maures de Grenade(グラナダのムーア人の王たちのもとでの裁判なしの処刑)』は、イスラーム支配下の中世スペイン・グラナダ王国を舞台に、即決で処刑される男と、それを冷静に見下ろすムーア人の王の姿を描いています。画面には処刑された男の血が壁に飛び散る描写や、王の静かな残酷さが強調され、暴力と権力の対比、そして東方的な豪奢さと冷酷さが強烈な印象を与えます。

スペインに行った時に、現地の人から聞いた伝説を描いた作品と言われています。

Fernand Pelez (1843-1913)

フェルナン・ペレーズは、フランスの画家で、パリで生まれ、同地で亡くなりました。

社会の底辺に生きる人々や、パリの街角の情景を写実的に描いた作品で知られています。アカデミックな訓練を受けながらも、同時代の社会問題を鋭く捉え、同情と共感を込めて描きました。

パリ国立高等美術学校でレオン・コニエに師事しました。サロンには1866年から出品し、初期には神話画なども描きましたが、次第に貧困層や弱者を主題とする作品に力を入れるようになります。

カバネル、アドルフ・イヴォンの弟子でもあります。

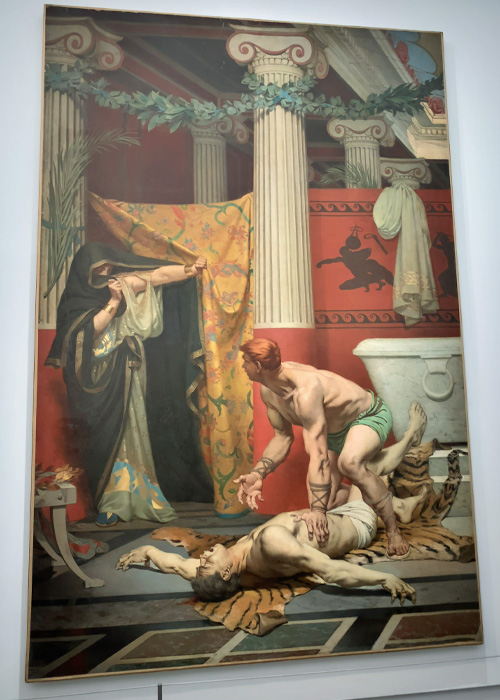

La mort de Commode (1879)

『La Mort de Commode(コモドゥスの死)』は、ローマ皇帝コモドゥス(在位:180–192年)の暗殺の瞬間を描いた劇的な作品です。

暴君として知られるコモドゥスは、元レスラーのナルキッススによって浴場で絞殺されました。プレの作品では、この暴君の最期の場面が冷徹かつ緊張感あふれる筆致で再現されています。画面には緻密な古代ローマ風の装飾や人物の細部描写が施されており、暴力と政治的陰謀の象徴としての歴史が強く伝わってきます。

Pierre-Adrien-Pascal Lehoux (1844-1896)

ピエール=アドリアン=パスカル・ルウーは、フランスの画家で、主に歴史画や宗教画、風俗画を手がけました。彼はフランス美術アカデミーの伝統を受け継ぎ、アカデミックな技法と構成力を持って作品を制作しました。

ルルーはサロンにも定期的に出品しており、当時の観衆に支持される物語性や感情表現に富んだ作風で知られています。ただし、同時代の著名画家たちに比べると知名度は高くなく、現存する作品数も限られています。

カバネルの弟子にあたる画家です。

Saint Lawrence, Martyr (1874)

『Saint Lawrence, Martyr(聖ラウレンティウスの殉教)』は、初期キリスト教の殉教者である聖ラウレンティウスの受難の場面を描いた作品です。

聖ラウレンティウスは、3世紀ローマで貧者への奉仕を理由に処刑された助祭であり、鉄格子の上で焼かれて殉教したという伝承があります。ルルーはこの劇的な瞬間を、荘厳な構図と写実的な人体表現を通して表現しており、苦痛と信仰の崇高さを同時に伝えています。

Joseph Blanc (1846-1904)

ジョゼフ・ブランは、フランスの画家で、コルマールで生まれ、パリで亡くなりました。

歴史画、神話画、寓意画、肖像画を得意とし、アカデミックな洗練された画風と、装飾的で優美な表現が特徴です。パリ国立高等美術学校でイシドール・ピルスに師事しました。

Persée (1869)

『Persée(ペルセウス)』は、ギリシア神話の英雄ペルセウスを主題とした作品です。

この作品では、ペルセウスが怪物メドゥーサを退治した場面、あるいはその後の英雄的な姿が描かれており、古典的な美意識とアカデミックな構図、そして理想化された人体描写が特徴です。ブランは、正確な解剖学的表現と静謐なヒロイズムを通じて、神話世界の崇高さとドラマを際立たせています。

Guillaume Dubufe (1853-1909)

ギヨーム・デュビュフは、フランスの画家で、パリで生まれ、ヴェルサイユで亡くなりました。

肖像画、風俗画、装飾画を得意とし、明るい色彩と優雅な雰囲気が特徴です。画家であった祖父クロード・マリー・ポール・デュビュフと父エドゥアール・デュビュフから絵画の手ほどきを受けました。

芸術一家で育った画家で、ジョセフ・マゼロレ、カバネルの指導を受けています。

Esquisse du plafond du foyer de la Comédie Française, à Paris (1885)

『Esquisse du plafond du foyer de la Comédie Française, à Paris(パリ・コメディ・フランセーズのロビー天井のスケッチ)』(1885年)は、天井画のためのスケッチです。

この作品は、パリのコメディ・フランセーズ劇場のロビー天井を飾るために描かれたデザインで、劇場芸術と演劇の精神を象徴するテーマが表現されています。

André Devambez (1867-1944)

アンドレ・ドヴァンベは、フランスの画家、イラストレーターです。パリで生まれ、同地で亡くなりました。

風俗画、特にパリの日常生活や風景を独特の視点から捉えた作品で知られています。高所から見下ろしたような斬新な構図や、ユーモラスな人物描写が特徴です。

1934年には、航空省の公式画家になります。

Le seul oiseau qui vole au-dessus des nuages (1910)

『Le seul oiseau qui vole au-dessus des nuages(雲の上を飛ぶ唯一の鳥)』は、象徴主義的なテーマと詩的な表現が特徴的な絵画です。

この作品では、空を飛ぶ鳥を通じて自由や孤独、精神的な高揚感を象徴しています。雲の上を飛ぶ鳥は、物理的な束縛から解放される存在として描かれ、人間の精神的解放や理想的な自由を暗示していると考えられます。デヴァンベズは、柔らかな色調や流れるようなラインを用いて、幻想的な雰囲気と神秘性を強調しています。

1909年にウィーンの大使館用に依頼された作品の一つです。

まとめ

いかがでしたか。

アカデミック芸術が苦手な方にも少しは楽しんで頂けたでしょうか。

印象派は好きだけど、アカデミックな作品はどうも今一つ楽しめないという方も多いと思います。

(かく言う私もずっとそうでした)

しかし沢山の美術館を巡っているうちに、今ではすっかりアカデミズムにはまっています。

個人的な見解ですが、日本でアカデミック芸術がもう一つ人気が出ない理由の一つとして、作品のテーマが神話や宗教的なものが多く、何について描かれているのか分からないということがあると思います。

(確かに聖書やギリシャ神話を知っているとより作品を楽しむことが出来ると思いますが、そのすべてを読んで理解するのは、欧米の方でも困難だと思います。)

とりあえずは気になる作品の背景(テーマや時代)を簡単に調べてみるのはいかがでしょうか。

作品のテーマが分かり、どのシーンを描いているのかが分かると、画家がどのような解釈でその作品を描いたのかが見えてくると思います。

これだけでも楽しさは倍増すると思いますが、作品に描かれるテーマというのは無数にありそうで実は限られているのです。

様々な画家が同じテーマで作品を描いているので、それを調べて比べて見ると画家によって解釈や表現が違っていたりします。

そんなポイントに注目しながら鑑賞するとさらに作品を楽しむ幅が広がっていくと思います。

(さらに興味が湧いて、もっと専門的に楽しみたい方は、描き方や色の使い方など技術的な部分に焦点をあてていくのも良いかと思います。)

当ブログをきっかけに少しでもアカデミック美術に興味を持って頂けたら幸いです。

以下の記事では、アカデミック美術について、さらに詳しくご紹介させて頂いております。

合わせてご参照ください。

なお作品の解釈については、オルセー美術館公式ページなどを参考に書かせて頂いております。解釈については、あくまで参考としてお読みください。

オルセー美術館に展示されているその他の作品は以下にて詳しくご紹介させて頂いております。

- オルセー美術館で味わうアカデミック美術の巨匠たち ― アングル、カバネル、ブグロー、ジェローム

- オルセー美術館コレクション: ドラクロワとロマン主義 - フランスの代表的画家とアカデミズムの対立

- 【オルセー美術館】コロー、ミレー…バルビゾン派を代表する「バルビゾン七星」の絵画を堪能!

- オルセー美術館で体感する「リアリズム宣言」!クールベ率いる反アカデミズムの画家たち

- オルセー美術館の印象派前夜|マネ、ドガ、ゴンザレスの革新的芸術

- 【オルセー美術館】シスレー、モネ、ルノワール… 光の巨匠たち!印象派を代表する傑作を堪能

- 【オルセー美術館】印象派を支えた隠れた功労者たち!カイユボット、ピサロ、モリゾの魅力に迫る

- 【オルセー美術館】点描の革命児たち!スーラ、シニャック…新印象派の輝き

- 【オルセー美術館】セザンヌとゴッホ ― 孤高の天才たちが描いた「ポスト印象派」の世界

- オルセー美術館コレクション|ポール・ゴーギャンとエミール・ベルナール:ポン=タヴァン派と綜合主義の誕生

- オルセー美術館コレクション|ナビ派の神秘主義と名画たち:セリュジエ、ボナール、ヴュイヤール、ドニ

- オルセー美術館:象徴主義の巨匠 シャヴァンヌとモロー – フランス絵画の精華

- オルセー美術館 アール・ヌーヴォー:ロートレックとウジェーヌ・グラッセ – 華麗なる時代の美

- オルセー美術館:抽象絵画の巨匠たち – ピカソ、クプカ、モンドリアンと現代美術への道

コメント