今回ご紹介させて頂くオルセー美術館コレクションは、ナビ派の作品です。

ナビ派の結成には、ゴーギャンが大きく関与しており、彼の影響力がいかに強かったが伺えます。

写実主義であった印象派への反発から生まれているために、見たままの絵画を製作するのではなく、平坦で象徴的な表現が多いのも特徴です。

それでは早速ご紹介させて頂きます。

ナビ派とは

歴史

ナビ派の創設者はPaul Sérusier(ポール・セリュジエ)になります。

1888年に、ブルターニュ地方に滞在していたゴーギャンの下を訪れたセリュジエは、絵画に対して制約を設けず、自分自身が感じたことを純粋で鮮やかな色で表現するべきだという指導を受けます。

(これはポンタヴァン派の手法であるSynthetism(シンセティズム、綜合主義)を伝えたのではないかと思われます)

これに感銘を受けたセリュジエは、すぐに列車でパリに戻り、アカデミージュリアン(画塾)の仲間である、ボナール、ヴュイヤール、ドニなどにこの話を伝えます。

これがナビ派を結成するきっかけとなります。

Nabi(ナビ)は旧約聖書の「預言者」から名前をとっており、神秘主義、秘密主義的な部分が多くありました。

ゴーギャンとセザンヌを主な崇拝の対象としていました。

1890年に、セリュジエと親友であった、モーリス・ドニが、美術雑誌Art et Critiqueに、Pierre Louisの名前で、The Definition of Neo-traditionalismという記事を書き、それがナビ派のマニフェストになりました。

1891年から92年にかけて、演劇界、装飾芸術との関りが深くなり、メンバーたちがそれぞれの分野で活躍することになります。

特徴

ナビ語と呼ばれる暗号を使用したりしていました。

ジャポニズムの影響もとても強く受けており、特にボナールは熱狂的、積極的にそのスタイルを採用していました。

女性を描くことが多いのも特徴で、特に庭や外で活動しているシーンが好んで描かれていました。

ポスターや版画、グラフィックアートなどにも積極的に取り組んでいます。

抽象化の要素はなく、しっかりとした作品が多いのも特徴です。

残念ながらナビ派の活動期間は短く、1900年頃には、それぞれの道を歩んで行きました。

出典:ウィキペディア Les Nabis より引用

Aristide Maillol (1861-1944)

彫刻家として大変有名なアリスティド・マイヨールですが、彫刻を始める前は、画家としてもナビ派に属して幾つかの作品を残しています。また、カバネルとジェロームの弟子であり、画家としての基礎もアカデミズムで学んでいます。シャバンヌの影響も強く受けています。

初期は画家としてキャリアをスタートさせ、装飾芸術にも関心を持ちました。40歳を過ぎてから彫刻に専念するようになり、その穏やかで安定したフォルムは、同時代のロダンのような動きのある表現とは対照的でした。古典的な簡潔さと純粋さを追求し、文学的、歴史的な参照を避け、女性の身体そのものの美しさを引き出すことに焦点を当てました。

La femme à l’ombrelle (1895)

La femme à l’ombrelle(日傘の女)は、単なる風景描写というよりも、平面的な装飾パターンとして構成されているような印象を与えます。

この作品は、マイヨールの絵画の中でも傑作と言われています。

József Rippl-Rónai (1861-1927)

ヨーゼフ・リッピル=ローナイは、ハンガリーの画家で、ポスト印象派の画家として知られています。フランスで活動した時期もあり、ナビ派の影響を受け、ゴーギャンやボナールとも親交がありました。

彼の作品の特徴は、当初は暗く抑制された色彩と、平面的で装飾的な表現でしたが、次第に明るく鮮やかな色彩と、より自由な筆致へと変化していきました。「ハンガリーのナビ」とも呼ばれ、故郷の風景や人物、静物などを、独特の色彩感覚と装飾性豊かなスタイルで描きました。晩年には、点描やより抽象的な表現も見られます。

Soldats français en marche (1914)

Soldats français en marche(行進するフランス兵)は、1914年、第一次世界大戦がはじまる頃の様子を描いています。戦争が始まり、フランスにいるほとんどの外国人が、収容所(キャンプ)に送られました。

色彩は比較的落ち着いており、兵士たちの表情はうかがえませんが、その集団の動きからは、国家のために戦場へ向かうであろう彼らの決意や、時代の重苦しい空気感が伝わってくるようです。

Paul Sérusier (1864-1927)

ポール・セリュジエは、ナビ派(Les Nabis)の中心的なメンバーの一人として知られています。1888年にポン=タヴェンでポール・ゴーギャンから直接指導を受け、その経験が彼の芸術観を大きく変えました。ゴーギャンの教えに基づき、「対象をありのままに描くのではなく、どのように感じるかを描く」という理念を重視し、色彩の象徴性や装飾的な画面構成を探求しました。

ポン=タヴァン派でもありますが、ナビ派の創設者でもあるので、ナビ派に分類させて頂きました。

Eve bretonne (1890)

Ève bretonne(ブルターニュのイヴ)は、聖書の創世記に登場するイヴを題材にしていますが、伝統的な宗教画とは異なり、ブルターニュの風景の中に、象徴化された女性像として描かれています。

背景の風景は、簡略化され、平面的な色彩で構成されています。木々の配置や色彩のコントラストは、装飾的な効果を高めています。

Le champ de blé d’or et de sarrasin (1900)

Le champ de blé d’or et de sarrasin (金色の小麦と蕎麦の畑)は、セリュジエがナビ派の理念に基づき、自然の風景を独自の色彩と装飾的な構成で捉えた風景画です。ブルターニュ地方の麦畑とそば畑を描いたものと考えられます。

ナビ派の特徴である、対象をありのままに再現するのではなく、色彩の面と線の構成によって風景を捉える手法が用いられています。遠近感は意図的に弱められ、画面全体が装飾的なパターンとして構成されているようです。

2013年にオルセー美術館に追加された作品です。

La barrière fleurie, Le Pouldu (1889)

La barrière fleurie, Le Pouldu (花咲く垣根、ル・プールドゥ)は、ゴーギャンと共に滞在していた、ブルターニュの Poulduで描かれた作品です。

花で飾られた垣根と、その向こうに広がる風景という、日常的な光景が描かれています。セリュジエは、身近な自然の中に美を見出し、それを絵画として捉えようとしています。

木の枝が一定の間隔で描かれているのも特徴的で、一定のリズムを生み出しています。

La barrière (1890)

La barrière (垣根)は、花壇のフェンスが完成した様子を描いています。道路とフェンスを曲線に描くことにより、視線が左から右側へ移るように意図しているようです。鮮やかな黄色やオレンジといった色彩が、垣根の一部や背景に用いられ、強い印象を与えます。色彩そのものが持つ力を引き出そうとする、ナビ派の特徴が見られます。

この作品も、ブルターニュの Poulduで描かれた作品です。

Les laveuses à la Laïta (1892)

Les laveuses à la Laïta (ライタ川の洗濯女たち)は、フランス北西部、Huelgoatで描いた作品です。川辺で洗濯をする女性たちの姿という、当時のブルターニュのありふれた日常の光景が描かれています。

L’averse (1893)

L’averse (驟雨(しゅうう))も、Huelgoatで描いた作品です。この作品は、突然の雨に見舞われた風景を描いたものです。セリュジエは、一瞬の気象現象を通して、自然の力や変化を捉えようとしています。

ゴーギャンの教えだけでなく、日本画にも傾倒していたセリュジエ。版画の雰囲気や、雨の描き方など日本的な要素が見て取れます。

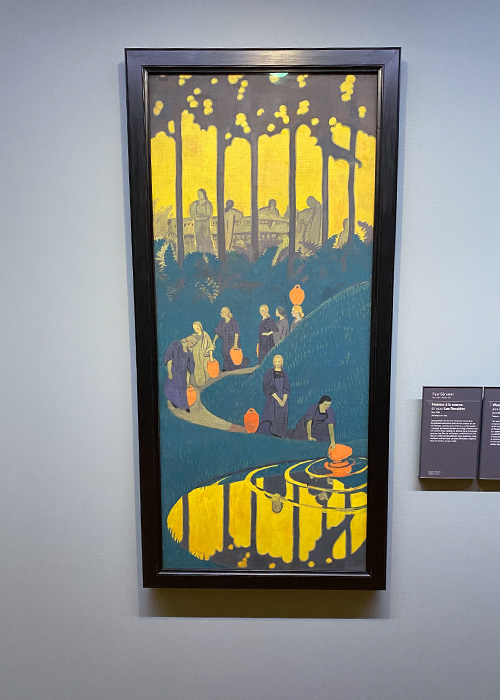

Femmes à la source (1899)

Femmes à la source (泉のほとりの女たち)は、セリュジエが、自然の中に佇む女性たちの姿を描いた、神秘的で象徴的な雰囲気を持つ作品です。

静かな画面ですが、先頭の女性が水を汲んだ時の波紋だけが動きを与えている印象的な作品です。泉は生命の源、あるいは清浄さを象徴するものとして描かれています。

Le Talisman (1888)

Le Talisman (タリスマン)は、ゴーギャンの指示の下、描かれた作品です。ゴーギャンはセリュジエに対し、「この木々が見えるだろうか?黄色く塗りなさい。そしてあの影は、少し青く。この赤い葉は、朱色で塗りなさい」と指示しました。

抽象的なこの絵画の魅力は表だけでなく、作品の裏には、

Un tableau est essentiellement une surface plane, recouverte de couleurs, en un certain ordre assemblées.

と、ナビ派の創設宣言が書かれていて、シンボル的な作品となりました。

Tétraèdres (1910)

Tétraèdres (正四面体)は、三角錐、または四面体と呼ばれるものが空間に浮遊する様子を描いた作品です。

解釈は難しいので色々と調べて頂きたいのですが、精神性や宇宙とのつながりを表していると言われています。

象徴主義的であり、抽象主義とも言える作品です。

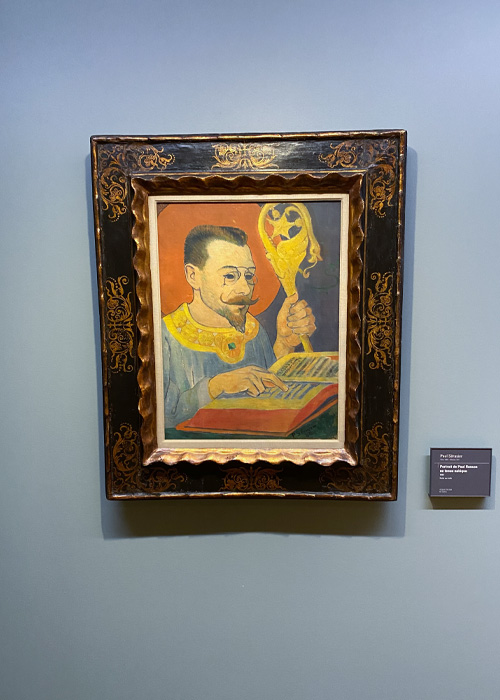

Portrait de Paul Ranson en tenue nabique (1890)

ナビ派の画家であるPaul Ransonを描いた肖像画です。

セリュジエはほとんど肖像画を描いていないので、作品としては珍しいものになります。

ナビ派を象徴するオカルト的な要素が描かれていますが、ランソンが着ている洋服などは実際には存在せず、セリュジエの想像で描いたものになります。

Félix Vallotton (1865-1925)

フェリックス・ヴァロットンは、スイス出身でフランスで活躍した画家、版画家、そして文筆家でもあります。また、ナビ派(Les Nabis)のメンバーとしても知られています。

彼の作品は、当初は日本の浮世絵の影響を受けた、大胆な構図と平坦な色面、そして黒の強い輪郭線を用いた木版画で注目を集めました。これらの版画は、当時の社会風俗や人間関係を辛辣かつユーモラスに描き出し、高い評価を得ました。

画家としては、写実的でありながらもどこか冷たく、寓意的な雰囲気を持つ人物画や風景画、静物画などを制作しました。特に、室内で繰り広げられる人間関係の緊張感や、女性の官能性を独特の視点で捉えた作品は、彼の代表的なものと言えるでしょう。晩年には、より色彩豊かで、夢幻的な風景画も描いています。

Femmes à leur toilette (1897)

Femmes à leur toilette (化粧をする女たち)は、ナビ派のメンバーとして活動していた時期の、特徴的な版画作品です。木版画の連作「アンティミテ」(Intimités)の一点と考えられます。

画面は、前景と背景が明確に分けられ、人物はシルエットに近い形で大胆に配置されています。日本の浮世絵の影響を受けた、平坦な色面と、対象を明確に区切る黒の強い輪郭線が用いられています。これにより、装飾的で印象的な画面が構成されています。

Gabrielle Vallotton se faisant les ongles (1899)

Gabrielle Vallotton se faisant les ongles (爪の手入れをするガブリエル・ヴァロットン)は、妻であるガブリエルを描いた木版画で、彼の連作「アンティミテ」(Intimités)の一点です。

ガブリエルの背中側からのシルエットが大きく配置され、顔はほとんど見えません。背景はシンプルで、人物のフォルムが際立つように構成されています。

Portrait de Monsieur Alexandre Natanson (1899)

Portrait de Monsieur Alexandre Natanson (アレクサンドル・ナタンソン氏の肖像)は、ポーランドの銀行家、Alexandre Natansonの肖像画です。

書斎のような場所で、肘をつき、思索にふけっているような姿で描かれています。その表情や姿勢からは、知性と落ち着きが感じられます。

Femme se coiffant (1900)

Femme se coiffant (髪を梳かす女)は、鏡の前で髪を梳かすという、非常に個人的な行為が描かれています。

1899年にGabrielle(未亡人)と結婚したことにより、画風も変化して行きます。非常に裕福な家柄だったので、経済的な変化も大きかったかもしれません。または、愛する人に出会えた安心感のようなものでしょうか。

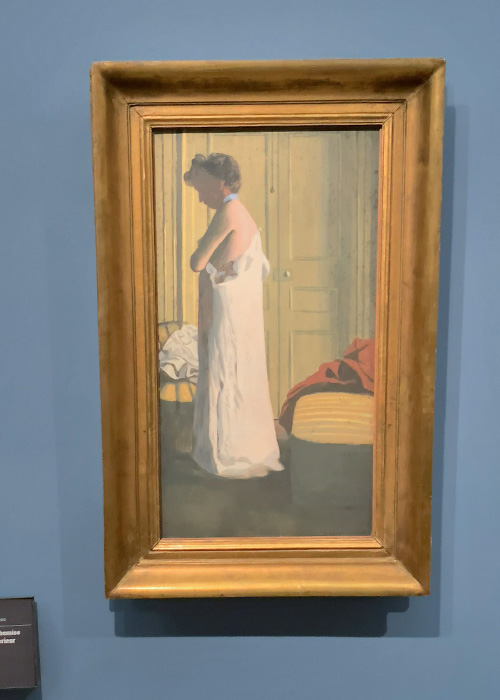

Femme retirant sa chemise (1900)

Femme retirant sa chemise (シュミーズを脱ぐ女)は、女性が肌着であるシュミーズを脱ぐ瞬間を捉えた油彩画です。女性が衣服を脱ぐという行為は、官能的なニュアンスを帯びつつ、非常に個人的で内密な瞬間を描いています。

Le toast (1902)

Le toast (乾杯)は、室内の情景を描いた油彩画で、複数の人物がグラスを掲げて乾杯をしている場面を描いています。登場人物たちの服装や表情からは、当時のブルジョワ階級の社交的な場面が想像されます。

Henriette Bernheim, belle-mère de l’artiste (1902)

Henriette Bernheim, belle-mère de l’artiste (画家の義母、アンリエット・ベルンハイム)は、妻ガブリエルの母親、つまり義母であるアンリエット・ベルンハイムを描いた肖像画です。

黒、グレー、茶色といった、落ち着いた色調でまとめられています。背景もシンプルで、人物そのものが際立つように描かれています。

Intérieur, femme en bleu fouillant dans une armoire (1903)

Intérieur, femme en bleu fouillant dans une armoire (室内、青い服の女が戸棚を探る)は、室内の日常的な一場面を描いた油彩画です。青い服を着た女性が、戸棚の中を何か探している様子が描かれています。

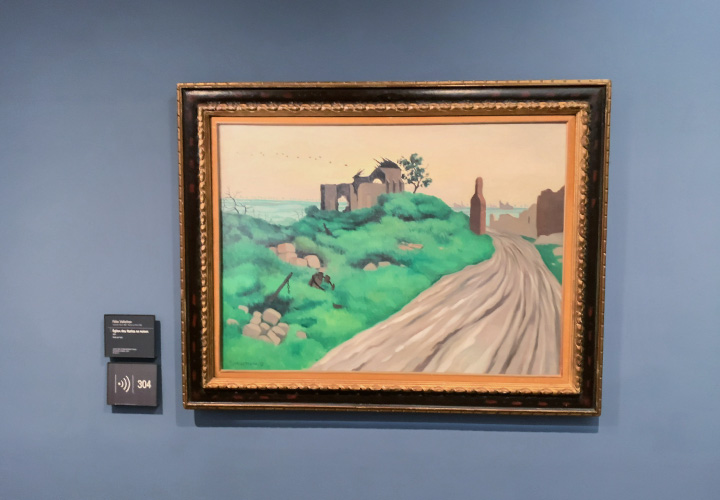

Eglise des Hurlus en ruines (1917)

Eglise des Hurlus en ruines (ユルリュの廃墟となった教会)は、第一次世界大戦中にヴァロットンが描いた、戦争の悲惨さを伝える風景画です。ユルリュ(Hurlus)は、フランス北東部のマルヌ県にある村で、激戦地となりました。

画面全体を覆う灰色や茶色の暗い色調が、悲しみや絶望感を強調しています。

Pierre Bonnard (1867-1947)

ピエール・ボナールは、ナビ派(Les Nabis)の創設メンバーの一人であり、20世紀のフランス絵画を代表する画家です。「親密派(アンティミスト)」とも呼ばれ、身近な日常生活の場面、特に室内や庭園、そして裸婦などを、温かい色彩と柔らかな光で描き出しました。

彼の作品は、印象派の影響を受けつつも、より主観的な色彩感覚と、装飾的で平面的な画面構成が特徴です。長年連れ添った妻マルトを生涯にわたって描き続け、彼女の存在はボナールの芸術において重要なインスピレーションの源となりました。

日本美術に最も影響を受けた画家の一人です。白と黄色、特に「白」にこだわりを持って色の追及をしていました。彼の描く作品の女性モデルはほぼ妻であるマルトのみです。同じくナビに参加した、ヴァイヤールとは親友でした。

Le peignoir (1890)

Le peignoir (バスローブ)は、バスローブを羽織った女性が、画面の右端に大きく配置され、その背後には簡略化された室内が描かれています。人物と背景の配置が、独特の空間を生み出しています。

色彩は、陰影をつけずに平坦な面として塗られ、人物や家具の輪郭線が強調されています。これは、当時のジャポニスムの影響によるものです。

Femmes au jardin (1891)

Femmes au jardin (庭の女たち)は、装飾的な油彩画の四連作の一部です。それぞれのパネルには、庭で様々な活動をする女性たちの姿が、独特の視点と色彩で描かれています。

左から、femme à la robe à pois blancs、femme assise au chat、femme à la pélerine、femme à la robe quadrilléeになります。

日本の屏風絵のような、縦長の画面構成と、平面的な色彩、そして装飾的なパターンが特徴です。空間の奥行きは意図的に抑えられ、画面全体のデザイン性が強調されています。

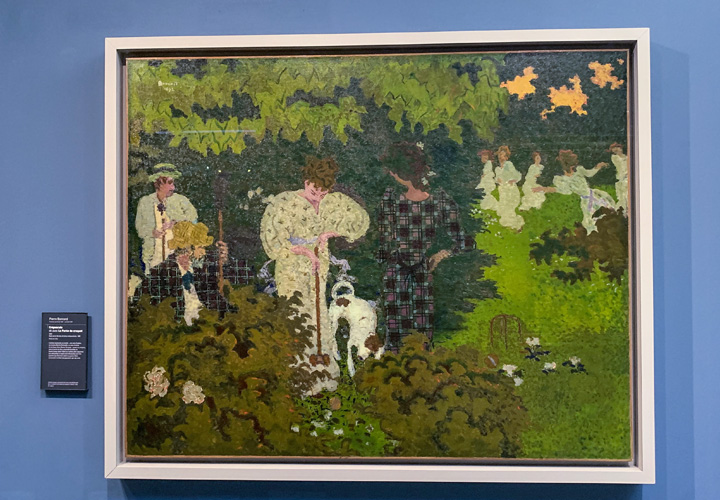

Crépuscule, dit aussi La partie de croquet (1892)

Crépuscule, dit aussi La partie de croquet (黄昏、またはクロッケーの試合)は、ブルジョワ階級の人々が、穏やかな午後のひとときをクロッケーで過ごすという、当時の日常生活の一場面が描かれています。

俯瞰気味の視点や、人物の配置など、ボナールらしい独特の視点で描かれています。

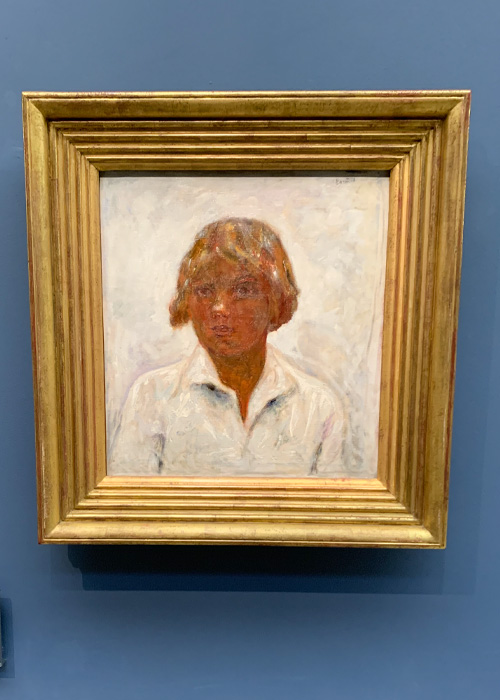

Le corsage à carreaux (1892)

Le corsage à carreaux (格子縞の胴着)は、格子縞の胴着を着た女性という、身近な人物を捉えた作品です。モデルの表情は穏やかで、リラックスした雰囲気が感じられます。

モデルは、作曲家クロード・テラスの娘になります。

L’enfant au pâté de sable (1894)

L’enfant au pâté de sable (砂の城の子)は、海辺か公園のような場所で、砂の塊のようなものを作って遊ぶ子供の姿が、さりげなく描かれています。

ボナール初期の頃の作品で、日本画に影響された様子が伺えます。

本来は4点セットの作品のようで、他の3点はニューヨークの近代美術館にあるそうです。

Le chat blanc (1894)

Le chat blanc (白い猫)は、白い猫が、屋外の、緑の葉が生い茂る木の下で、顔を上げて何かを見ているような姿勢で描かれています。

Le grand jardin (1894-95)

Le grand jardin (大きな庭)は、面には奥行きのある広い庭園の様子が描かれています。木々が生い茂り、草地が広がり、遠くには建物のようなものも見えます。

リヨン近くの、Le Grand-Lempsにある家の果樹園を描いた作品と言われています。

Place Clichy (1894)

Place Clichy (クリシー広場)は、当時のパリの活気ある一角であったクリシー広場の、行き交う人々、馬車、そして建物の様子が、独特の視点で捉えられています。

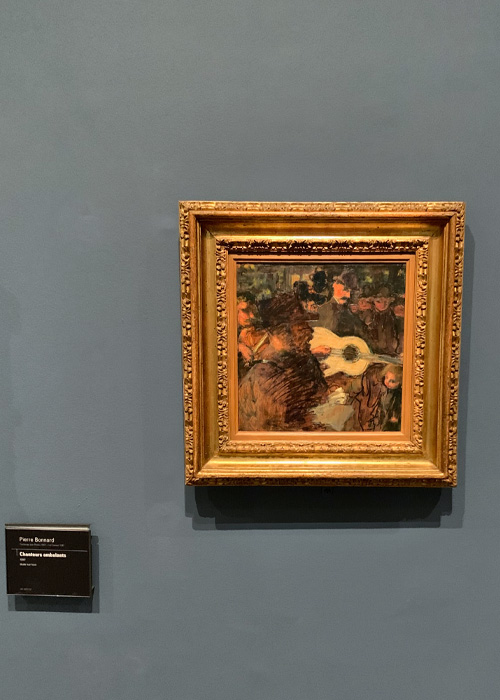

Chanteurs ambulants (1897)

Chanteurs ambulants (大道歌手たち)は、当時のパリの街角で見られた、大道芸人たちの姿を通して、都市の庶民の生活や文化の一端を垣間見ることができます。

歌手や観客など、複数の人物が画面の中に配置されていますが、個々の描写は簡略化され、全体として装飾的なリズムを生み出す要素となっています。

Scène de rue (1899)

Scène de rue (街の風景)は、行き交う人々、店先、建物など、パリの街角の何気ない一瞬が切り取られています。特定の出来事を描いているわけではなく、日常の風景そのものが主題となっています。

L’après-midi bourgeoise ou La famille Terrasse (1900)

L’après-midi bourgeoise ou La famille Terrasse (ブルジョワの午後、またはテラス家の人々)は、作曲家クロード・テラスとその家族を描いた作品です。

単なる家族の肖像画というよりも、ブルジョワ階級の穏やかな日常生活の一場面を、装飾的な美意識と、家族への愛情を通して描いています。

1900年頃から、ナビ派、日本画の影響から離れた作風に変わっていきます。

Effet de neige (1901) 上段

Promenade dans le jardin (1896) 下段

Effet de neige (雪の効果)は、雪という自然現象を通して、普段とは異なる静かで美しい世界を描き出した作品です。

Promenade dans le jardin (庭の散歩)は、緑豊かな庭園の中を、ゆったりと歩く人物の姿が描かれています。様々な緑の濃淡を持つ木々や葉が、穏やかで心地よい雰囲気を作り出しています。

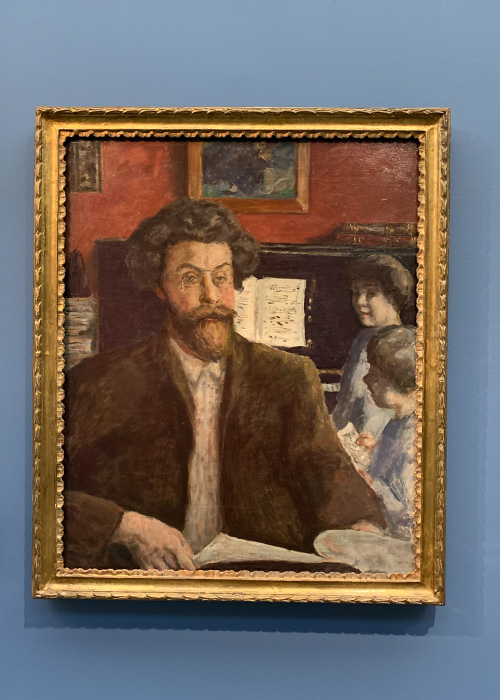

Le compositeur Claude Terrasse et ses deux fils (1902)

Le compositeur Claude Terrasse et ses deux fils (作曲家クロード・テラスとその二人の息子)は、彼の義理の兄弟であった作曲家クロード・テラスと二人の息子を描いています。

Tête de femme à contre-jour (1906)

Tête de femme à contre-jour (逆光の女の頭部)は、逆光という特殊な光の条件の中で、女性の顔や髪の輪郭、そして周囲の光のニュアンスが、繊細に捉えられています。光と影のコントラストが、印象的な効果を生み出しています。

En barque (1907)

En barque (ボートにて)は、穏やかな水面と、そこに浮かぶボート、そして周囲の自然が、ボナールらしい柔らかな色彩で描かれています。水面に反射する光や、緑だけでなく、黄緑、黄、茶色など、様々な色合いが混ざり合った木々が、繊細に捉えられています。

ヴェルノンでのセーヌ川をボートで下る様子を描いていると思われます。

La loge (1908)

La loge (桟敷席)は、劇場という非日常的な空間の独特な雰囲気と、そこに集う人々の様子を、光と影、そして装飾的な要素を通して描き出した作品です。

Etude de nus (1910)

Etude de nus (裸体習作)は、完成された作品というよりも、対象を観察し、表現方法を試行錯誤する過程を示すものです。

Etude pour “Le Printemps” (1912)

Etude pour “Le Printemps” (『春』のための習作)は、完成作「春」の構図、色彩、人物配置などを検討するために描かれたもので、画家の思考の過程を垣間見ることができます。

La Manucure (1912)

La Manucure (マニキュア)は、女性が自分の手をじっくりと見つめ、爪の手入れに集中している様子が、さりげなく捉えられています。非常にプライベートな空間と時間が描かれています。モデルは妻マルトと考えられます。

L’enfant à la brouette, étude (1912)

L’enfant à la brouette, étude (手押し車を押す子供、習作)は、子供が手押し車を押して動く、その一瞬の姿勢や動きを捉えようとする画家の視線が感じられます。完成された作品というよりも、動きのある人物をどのように描くかを試行錯誤する過程を示すものです。

こちらの作品はGoogleのポリシー違反に該当する可能性があるため掲載を控えさせて頂いております。

Nu au gant bleu (1916)

Nu au gant bleu (青い手袋の裸婦)は、全裸の女性が、片方の腕にだけ鮮やかな青い手袋をはめているという、意表を突く組み合わせが、鑑賞者の目を引きます。この奇妙な取り合わせが、作品に謎めいた魅力と、ある種の緊張感を与えています。モデルは妻マルトと考えられています。

Chien sur la terrasse (1917)

Chien sur la terrasse (テラスの犬)は、犬がテラスの床に座っているか、あるいは横たわっている様子が、さりげなく捉えられています。テラスの床の質感や、周囲の植物、そして犬の毛並みなどが、ボナールらしい温かく柔らかな色彩で表現されています。自然光が、画面全体を穏やかに照らしています。

Couchant, bord de rivière (1917) 上段

Antibes (variante) (1930) 下段

Couchant, bord de rivière (日没、川辺)は、沈みゆく夕日の光が、川面や周囲の風景をオレンジや赤、紫といった暖色系の色彩で染め上げています。光と影のコントラストが、ドラマチックな効果を生み出しています。

Antibes (variante) (アンティーブ(ヴァリアント))は、南フランスの Antibes(アンティーブ)を描いた風景画の、いくつかのバリエーションのうちの一つです。

L’Allée d’arbres (1918)

L’Allée d’arbres (並木道)は、木々の葉の間から差し込む、まだらな光が印象的に描かれています。光と影のコントラストが、並木道に独特の雰囲気を与えています。

Femme au corsage blanc, contre-jour (1923)

Femme au corsage blanc, contre-jour (白い胴着の女、逆光)は、強烈な光が背後から差し込み、女性のシルエットや白い胴着の輪郭を際立たせています。光の強さによって、色彩が淡く、あるいは輝いて見えます。モデルは妻マルトであると考えられています。

Paysage à la maison violette (1929)

Paysage à la maison violette (紫の家のある風景)は、画面の中央付近に、鮮やかな紫色に塗られた家が目を引きます。この大胆な色彩が、風景全体に独特の雰囲気を与えています。明るい陽光の下、緑豊かな木々や、遠くに見える山々など、南フランスらしい温暖な自然が描かれていると考えられます。

Édouard Vuillard (1868-1940)

エドゥアール・ヴュイヤールは、ピエール・ボナールとともにナビ派(Les Nabis)の主要メンバーであり、「親密派(アンティミスト)」と呼ばれる画家の一人です。彼は、身近な室内や庭園、家族や友人たちの日常生活の場面を、独特の色彩と装飾的な平面性で描き出しました。

彼の作品は、一見すると地味で落ち着いた色彩に見えますが、よく見ると微妙な色調の変化や、複雑な模様が織り込まれています。壁紙、カーテン、衣服などの模様が、人物や空間と一体化し、独特の親密な雰囲気を醸し出します。

La robe rayée (1890) 上段

En visite, les demoiselles Fornachon (1891) 下段

La robe rayée (縞模様のドレス)は、日常の身近な人物を、装飾的な模様と平面的な表現を通して、内面的な静けさとともに描き出した、ナビ派初期の重要な作品です。モデルは母であるマリー・ヴュイヤールではないかと推測されています。

En visite, les demoiselles Fornachon (訪問、フォルナション嬢たち)は、訪問してきたフォルナション家の姉妹が、お茶を飲んだり、会話をしたりと、何気ない日常のひとときを過ごす様子が描かれています。

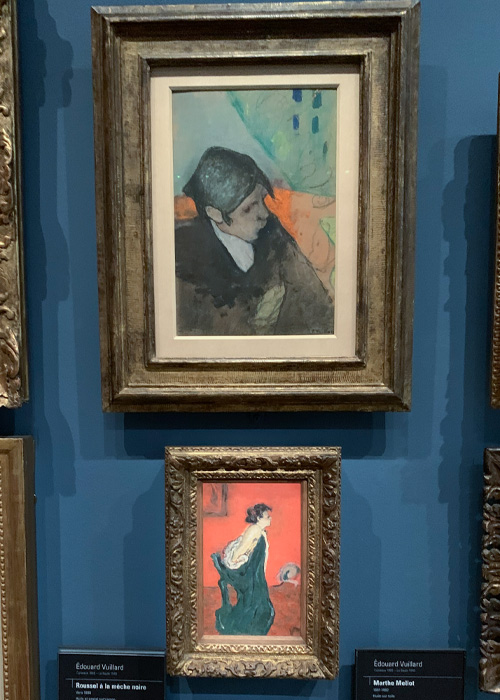

Roussel à la mèche noire (1890) 上段

Marthe Mellot (1891) 下段

Roussel à la mèche noire (黒い髪の房のルーセル)は、画家のケール=グザヴィエ・ルーセル(Ker-Xavier Roussel)を描いた肖像画です。ルーセルもまた、ナビ派の重要なメンバーの一人でした。

Marthe Mellot (マルト・メロ)は、マルト・メロ(フランスの女優)の肖像画です。

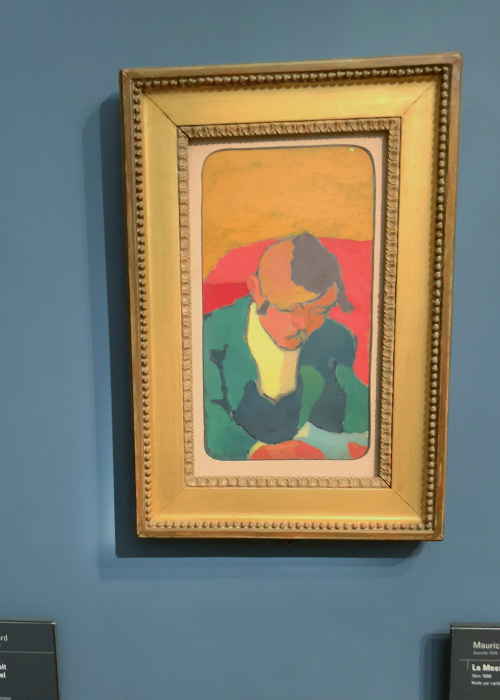

Le liseur (1890)

Le liseur (読書する人)は、男性は本に集中しており、顔の表情ははっきりと見えませんが、その姿から内面の世界に深く入り込んでいる様子が伝わってきます。画家のケル=グザヴィエ・ルーセル(Ker-Xavier Roussel)の肖像画になります。

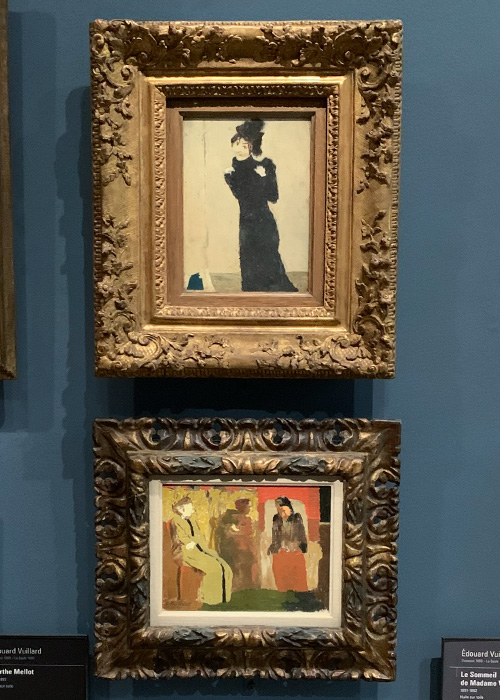

Marthe Mellot (1891) 上段

La Visite (1891) 下段

Marthe Mellot (マルト・メロ)は、落ち着いた無地の背景によって特徴づけられ、作品全体の静謐な雰囲気を強調し、人物に視線を集める役割を果たしています。

La Visite (訪問は、)大胆な色彩と装飾的な要素を用いて、親密な空間における2人の人物の交流を描いた作品です。

Intérieur à la tenture rouge (1891) 上段

La Commode rouge (1892) 下段

Intérieur à la tenture rouge (赤いタペストリーのある室内)は、鮮やかな赤のタペストリーに対し、他の家具や壁の色調は比較的落ち着いており、そのコントラストが画面を引き締めています。

La Commode rouge (赤い箪笥)は、画面の中央に配置された鮮やかな赤い箪笥が、強い視覚的な焦点となっています。その強烈な色彩が、室内の雰囲気を決定づけています。

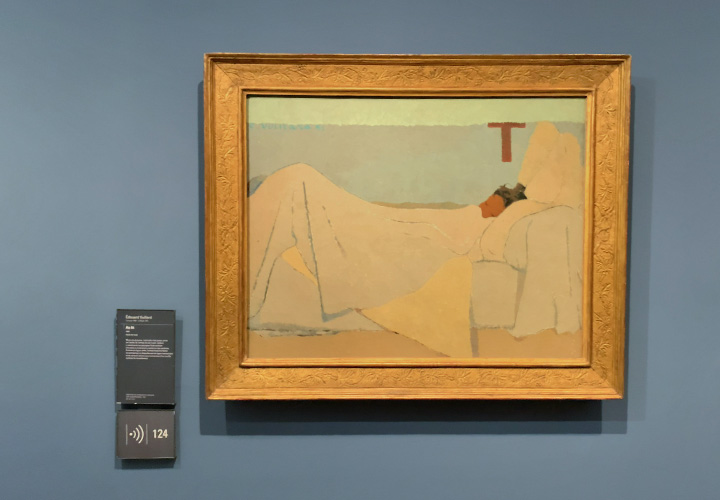

Au lit (1891)

Au lit (ベッドにて)は、ベッドカバーや枕、壁紙は、具体的な模様というよりも、色面や筆致によって抽象的に表現されています。これにより、夢の中のような、あるいは内面的な感覚が強調されています。

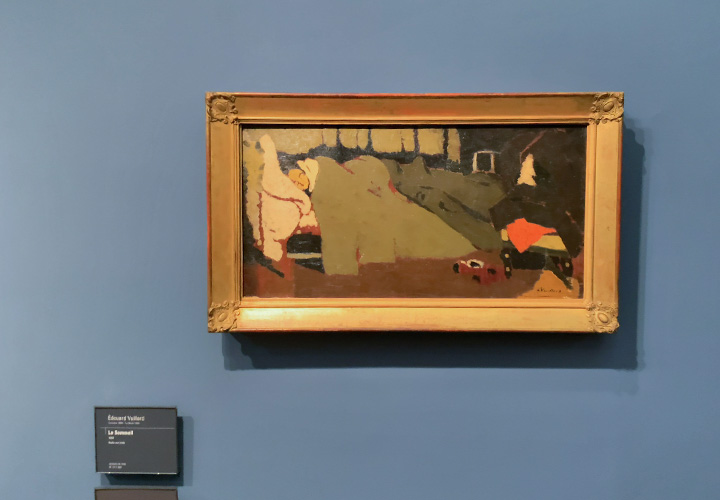

Le sommeil (1892)

Le sommeil (眠り)は、ベッドに横たわり、安らかな眠りについている女性の姿が描かれています。静かで穏やかな雰囲気が漂っています。

Le jardin des Tuileries (1894)

Le jardin des Tuileries (チュイルリー庭園)は、パリの中心にありながら、喧騒から離れたような、静かで穏やかなチュイルリー庭園の風景が捉えられています。

Jardins publics (1894) 右から3枚

Jardins publics : fillettes jouant (1894) 左端

Jardins publics : l’interrogatoire (1894) 左から2番目

La revue blanche(多くの芸術家が協力した雑誌)のディレクターであった、Alexandre Natansonの注文で製作された作品です。

La soirée musicale (1896)

La soirée musicale (音楽の夕べ)は、壁紙や家具の模様が細やかに描き込まれ、温かく落ち着いた雰囲気の室内が舞台となっています。

Le déjeuner en famille (1899)

Le déjeuner en famille (家族の昼食)は、壁紙の模様、テーブルクロス、食器など、細やかに描き込まれた室内の様子が、温かく落ち着いた家族の雰囲気を醸し出しています。

Félix Vallotton (1900)

Félix Vallottonの肖像画です。赤い靴が印象的です。

Misia assise dans une bergère dit “Nonchaloir” (1901)

Misia assise dans une bergère dit “Nonchaloir” (肘掛け椅子に座るミシア、別名『ノンシャランス』)は、重要なパトロンであり、芸術や音楽のミューズであったミシア・セールを描いた肖像画です。

カンヌ滞在中に描いた作品と言われています。

La visite chez Madame Hessel (1905) 上段

Deux femmes dans un salon (1903-04) 下段

La visite chez Madame Hessel (ヘッセル夫人宅への訪問)は、重要なパトロンであり友人でもあったジョス・ヘッセル夫人(Josse Bernheim-Jeuneの妻)の邸宅を訪問した際の情景を描いたものです。

Deux femmes dans un salon (サロンの二人の女性)は、サロンで過ごす二人の女性を描いています。

Fleurs en pot (1906)

Fleurs en pot (鉢植えの花)は、日常の生活空間に飾られた鉢植えの花という、身近なモチーフが描かれています。

La table (1909) 上段

Les journaux (1909) 下段

La table (食卓)は、落ち着いた色彩が用いられ、室内の穏やかな雰囲気を強調しています。

Les journaux (新聞)は、新聞を読む様子が描かれています。

Madame Hessel lisant le journal devant la cheminée (1917)

Madame Hessel lisant le journal devant la cheminée (暖炉の前で新聞を読むヘッセル夫人)は、重要なパトロンであり友人でもあったジョス・ヘッセル夫人(Josse Bernheim-Jeuneの妻)が、暖炉の前で新聞を読んでいる姿を描いたものです。

Intérieur du salon de thé Le Grand Teddy (1917)

Intérieur du salon de thé Le Grand Teddy (ル・グラン・テディ喫茶店の内部)は、パリにあったとされる「ル・グラン・テディ」というカフェの内部を描いたものです。

Maurice Denis (1870-1943)

フランスの画家、モーリス・ドニは、ピエール・ボナールやエドゥアール・ヴュイヤールらとともに、ナビ派(Les Nabis)の創立メンバーの一人であり、その理論的指導者としても知られています。彼は、「絵画とは、本質的に、ある色彩で覆われた平らな表面を、一定の秩序で組み立てたものである」という有名な言葉を残し、印象派以降の絵画のあり方に大きな影響を与えました。セリュジエとは親友で、ナビ派の活動のマニフェストを製作したことでも知られています。晩年は新古典主義に回帰して行きます。

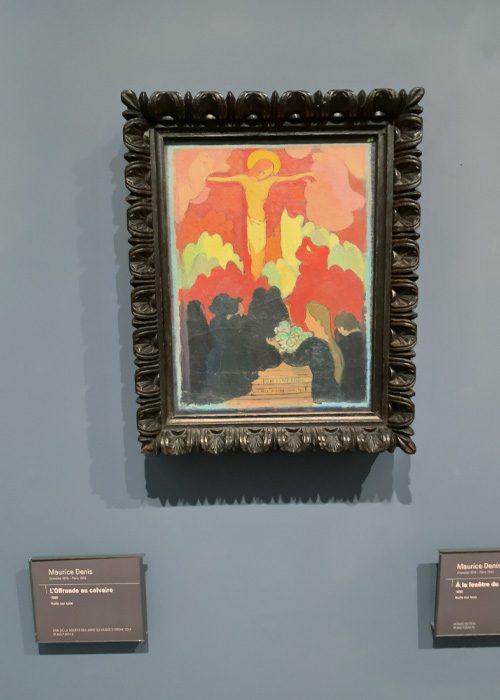

L’Offrande au calvaire (1890)

L’Offrande au calvaire (カルヴァリオへの捧げ物)は、キリスト教の重要な場面であるゴルゴダの丘(カルヴァリオ)を舞台に、信仰心を示す女性たちの姿を描いています。風景や人物の描写は写実的ではなく、単純化されたフォルムと装飾的な線によって表現されています。色彩も、感情や象徴性を強調するために用いられています。

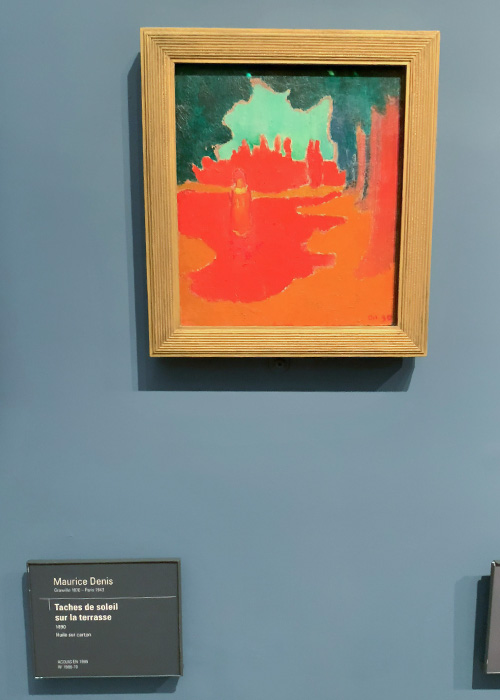

Tache de soleil sur la terrasse (1890)

Tache de soleil sur la terrasse (テラスの日の光のしみ)は、何気ないテラスの一場面ですが、そこに差し込む日の光を「しみ(tache)」と捉え、詩的な感覚で描いています。

La Messe (1890)

La Messe (ミサ)は、教会で行われるミサの様子を描いています。

![Soir d'octobre [panneau pour la décoration d'une chambre de jeune fille]](https://tabiparislax.com/wp-content/uploads/2020/11/orsaypeinturexr90.jpg)

Soir d’octobre [panneau pour la décoration d’une chambre de jeune fille (1891)

Soir d’octobre [panneau pour la décoration d’une chambre de jeune fille (10月の夜 [若い娘の部屋の装飾パネル])は、若い娘の部屋を飾るために制作されたと考えられています。タイトルにあるように、10月の夜の、静かで少し憂いを帯びた雰囲気が描かれています。

ピンクのドレスを着た女性がマルトであると言われています。この作品のシリーズが全部で4点あります。

Soir de septembre (1891)

Soir de septembre (9月の夜)は、9月の夕暮れ時の風景を描いています。秋の始まりを感じさせる夕暮れ時の風景を通して、静けさや郷愁といった感情を、象徴的な表現と落ち着いた色彩を用いて描き出した作品です。

Le menuet de la Princesse Maleine ou Marthe au piano (1891)

Le menuet de la Princesse Maleine ou Marthe au piano (マレーヌ姫のメヌエット、あるいはピアノのマルテ)は、1893年に結婚するマルトの肖像画です。

Les Muses (1893)

Les Muses (ミューズたち)は、サン=ジェルマン=アン=レーを舞台にして、ギリシャ神話に登場する文芸の女神、Musesを描いた作品です。中央に座っている女性は、自身の妻であるマルトを描いています。

ボードレールを意識して描いた作品と言われています。

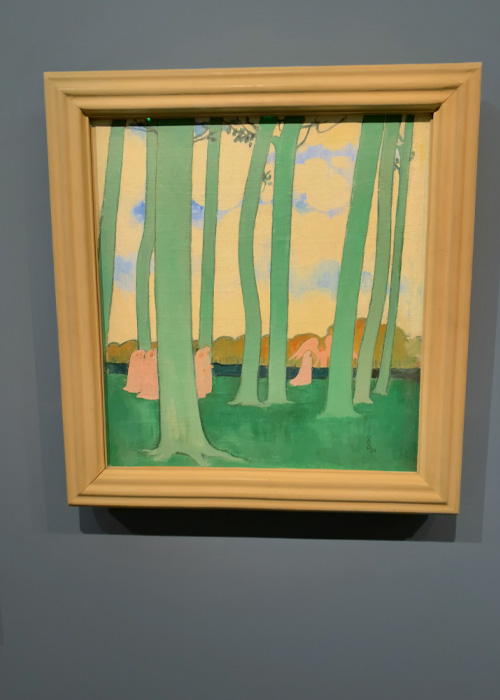

Paysage aux arbres verts ou Les Hêtres de Kerduel (1893)

Paysage aux arbres verts ou Les Hêtres de Kerduel (緑の木々の風景、あるいはケルデュエルのブナの木々)は、フランス・ブルターニュ地方のケルデュエルにあるブナの森を描いた風景画です。木々の配置やシルエット、葉の形などが、平面的な画面の中で装飾的なパターンを形成しています。垂直に伸びるブナの木々が、画面にリズム感を与えています。

ゴーギャンのLes arbres bleusに対応して製作した作品であると言われています。

こちらの作品はGoogleのポリシー違反に該当する可能性があるため掲載を控えさせて頂いております。

La Dame au jardin clos (1894)

La Dame au jardin clos (閉ざされた庭の貴婦人)は、壁に囲まれた静かな庭園に佇む女性を描いています。壁で囲まれた庭は、外界から隔絶された、内面的な世界や精神的な空間を象徴していると考えられます。

閉ざされた庭(hortus conclusus)は、伝統的に聖母マリアを象徴するモチーフであり、この作品にも宗教的な含意があると考えられます。

Portrait d’Yvonne Lerolle en trois aspects (1897)

Portrait d’Yvonne Lerolle en trois aspects (三つの側面から見たイヴォンヌ・ルロールの肖像)は、画家のアンリ・ルロールの娘であるイヴォンヌ・ルロールを、異なる三つの視点から捉えた珍しい肖像画です。

3人の女性が描かれていますが、全員Yvonne Lerolleになります。

Maternité à la fenêtre (1899)

Maternité à la fenêtre (窓辺の母子像)は、窓辺に立つ母親と子供を描いた、温かい愛情に満ちた情景です。

Le Paradis (1912)

Le Paradis (楽園)は、聖書の創世記に描かれる楽園(エデンの園)を、彼独自の象徴的なスタイルで表現したものです。アダムとイブ、そして様々な動物たちが、理想化された自然の中に配置され、画面全体に装飾的なリズムを生み出しています。植物の描写も、写実的というよりは、装飾的なパターンとして捉えられています。

まとめ

いかがでしたか。

ゴーギャンの強い影響を受けた2つのグループ、今回ご紹介させて頂いたナビ派と前回ご紹介させて頂いたポンタヴァン派。

画家の集まった場所に違いがあるので、作品のテーマにかなり違いがあります。

パリを中心とした都会的な作品が多いナビ派と、豊かな自然、牧歌的な地域であったブルターニュ地方の影響の強いポンタヴァン派。

どことなく似ている部分もあり、全く違う雰囲気に仕上がっていたりもしています。

2つのグループを見比べながら鑑賞してみるのも楽しいかもしれません。

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

なお作品の解釈については、オルセー美術館公式ページを参考にさせて頂いております。

オルセー美術館に展示されているその他の作品は以下にて詳しくご紹介させて頂いております。

- オルセー美術館で味わうアカデミック美術の巨匠たち ― アングル、カバネル、ブグロー、ジェローム

- オルセー美術館コレクション: ドラクロワとロマン主義 - フランスの代表的画家とアカデミズムの対立

- 【オルセー美術館】コロー、ミレー…バルビゾン派を代表する「バルビゾン七星」の絵画を堪能!

- オルセー美術館で体感する「リアリズム宣言」!クールベ率いる反アカデミズムの画家たち

- オルセー美術館の印象派前夜|マネ、ドガ、ゴンザレスの革新的芸術

- 【オルセー美術館】シスレー、モネ、ルノワール… 光の巨匠たち!印象派を代表する傑作を堪能

- 【オルセー美術館】印象派を支えた隠れた功労者たち!カイユボット、ピサロ、モリゾの魅力に迫る

- 【オルセー美術館】点描の革命児たち!スーラ、シニャック…新印象派の輝き

- 【オルセー美術館】セザンヌとゴッホ ― 孤高の天才たちが描いた「ポスト印象派」の世界

- オルセー美術館コレクション|ポール・ゴーギャンとエミール・ベルナール:ポン=タヴァン派と綜合主義の誕生

- オルセー美術館コレクション|ナビ派の神秘主義と名画たち:セリュジエ、ボナール、ヴュイヤール、ドニ

- オルセー美術館:象徴主義の巨匠 シャヴァンヌとモロー – フランス絵画の精華

- オルセー美術館 アール・ヌーヴォー:ロートレックとウジェーヌ・グラッセ – 華麗なる時代の美

- オルセー美術館:抽象絵画の巨匠たち – ピカソ、クプカ、モンドリアンと現代美術への道

コメント