今回のオルセー美術館コレクションは、印象派に多大な影響を与えた2人の画家、マネとドガを中心にご紹介させて頂きます。

資料によっては2人を印象派に分類するものもありますが、思想、手法の上からも印象派ではないと思います。

ぜひその違いを皆様も印象派の画家と比べてみてくださいね。

マネとドガ

マネとドガはカフェゲルボアを中心に、印象派の画家たちと議論を交わしたり多くの時間を過ごしましたが、2人とも印象派に属することを望んでいませんでした。

ドガは印象派展の運営責任者であったため、印象派展には基本的に出品しています。

(運営責任者なので当然と言えば当然ですが)

マネにいたっては一度も作品を出品することはありませんでした。

しかし2人はその間にサロンには出品していて、入選しています。

(ドガは一度も落選したことがありませんでした)

このことからも2人はあくまでも作品の出品場所はサロンであると考えていたようです。

ドガは自分自身をアカデミズムの正統な流れの中にある画家だと考えていた節があります。

特に新古典主義の画家を崇拝していました。

マネはどちらかというとリアリズムであり、古典の題材にのっとった新しい表現を模索していた感じがします。

「オランピア」や「草上の昼食」が様々な議論を巻き起こしたことにより、若い画家たちから、反サロンの象徴のように扱われてしまったことも、彼が印象派の一員であると考えられるようになった原因の一つです。

(カフェゲルボアに画家が集まったのも、自分のアトリエをバティニョール通りに持っていたマネの影響です)

しかし、本流と言われたアカデミック芸術の画家たちと2人が違うところは、印象派を否定していたわけではなく、印象派、ポスト印象派の画家たちを肯定的にとらえていたことです。

ただだからと言って、アカデミズムよりも印象派が優れていたとは考えていたわけではなく、どちらかというと、「上から目線」で接していたと考えられています。

Édouard Manet (1832-1883)

エドゥアール・マネは、現代絵画を代表する画家であり、多くの芸術家に影響を与えました。

印象派と関りが深く、マネ自身も印象派と考えられる場合が多いですが、厳密には印象派ではありません。

Monsieur et Madame Auguste Manet (1860)

『オーギュスト・マネ夫妻(Monsieur et Madame Auguste Manet,)』は、彼の両親であるオーギュスト・マネとウジェニー・デジレ・フルニエを描いた作品です。

この絵は、マネの初期の作風を示すもので、写実的で落ち着いた雰囲気の中に、家族への深い敬意と愛情が表現されています。父・オーギュストは裁判官で、母・ウジェニーは教養ある家庭の出身でした。二人は静かに並んで座り、控えめながらも気品と落ち着きを感じさせる構図が特徴です。

Lola de Valence (1862)

『ローラ・ド・ヴァランス(Lola de Valence)』は、スペインの伝統的な衣装に身を包んだ踊り子ローラ・メンジャビリを描いた肖像画です。

この作品は、マネがスペイン文化に傾倒していた時期に制作されたもので、フラメンコの衣装をまとったローラが舞台上でポーズを取る姿が描かれています。情熱的で鮮やかな色彩や大胆な筆致が特徴で、スペインの巨匠ディエゴ・ベラスケスやフランシスコ・ゴヤの影響がうかがえます。

『ローラ・ド・ヴァランス』は、当時のパリで注目を集め、詩人ボードレールもこの作品にインスピレーションを受けて詩を残しています。

Olympia (1863)

こちらの作品はGoogleのポリシー違反に該当する可能性があるため掲載を控えさせて頂いております。

マネを代表する作品の一つである、Olympia。

1865年のサロンに出品されたこの作品は、当時大変な議論を巻き起こしました。

描かれている女性は娼婦になりますが、当時は触れてはいけないテーマの一つでありました。

また黒人の女性が召使として描かれているのも異例でした。

そして、写真ではよく見えなくなっていますが、右端には好色の象徴として黒猫が描かれています。

なお、この作品は、ルネサンスの画家、ティツィアーノの「Vénus d’Urbin」を基に描いています。

様々なサイトでOlympiaの解説がありますので、ご興味のある方は色々と調べてみてください。

Le déjeuner sur l’herbe (1863)

こちらの作品はGoogleのポリシー違反に該当する可能性があるため掲載を控えさせて頂いております。

マネを代表する作品の一つ、「草上の昼食」です。

1863年のサロンに出品するも落選。

ナポレオン三世による「落選者のサロン」で展示されます。

多くの批判を浴びた作品ですが、「草上の昼食」と「オランピア」がサロンに不満を持つ若い人に支持され、兄貴分のように慕われるようになりました。

その後マネは、カフェ・ゲルボワで、毎週木曜日に若い画家たちと芸術論を語るようになり、この流れが後の印象派の形成に繋がって行きます。

作品は、ルネサンスの画家、ティツィアーノの「Le Concert champêtre」から多くのインスピレーションを受けています。

(ご興味のある方は、ぜひ比べてみてください。)

女性は、マネのモデルを務めた、Victorine Meurent、中央にいる男性が、オランダの画家、Ferdinand Leenhoff、足を伸ばしている男性は、マネの弟の、Eugène Manet、背景に描かれているのは、後にエミールゾラの奥さんになったAlexandrine Zolaです。

「草上の昼食」は後の画家に多くの影響を与えています。

Branche de pivoines blanches et sécateur (1864)

『白い牡丹の枝と剪定ばさみ(Branche de pivoines blanches et sécateur)』は、切り取られた白い牡丹の花と、そのそばに置かれた剪定ばさみが描かれています。花の柔らかな質感と、金属の道具との対比が印象的で、日常の一瞬を芸術的に切り取ったマネの観察眼が光る一作です。

Tige de pivoines et sécateur (1864)

『芍薬の茎と剪定ばさみ(Tige de pivoines et sécateur)』は、切り取られた芍薬(しゃくやく)の茎と、それに添えられた剪定ばさみが描かれています。シンプルなモチーフながらも、花の柔らかさと金属の質感との対比が鮮明で、マネ独特の構図と筆致によって、静かな緊張感と洗練された美しさが漂います。

Vase de pivoines sur piédouche (1864)

『台座付き花瓶の芍薬(Vase de pivoines sur piédouche)』は、豪華に咲き誇る芍薬がクラシックな台座付きの花瓶に生けられた様子が描かれており、豊かな色彩と大胆な筆致によって花の生命感が見事に表現されています。背景は暗く抑えられており、花の華やかさが際立つ構図となっています。

Nature morte : fruits sur une table (1864)

『静物:テーブル上の果物(Nature morte : fruits sur une table)』は、桃やプラム、ブドウなどの果物が無造作にテーブルの上に置かれた様子が描かれています。豊かな色彩とざっくりとした描き方によって、果物の瑞々しさや質感が生き生きと表現されています。背景は控えめに処理されており、果物そのものが画面の主役として浮かび上がる構図です。

Combat de taureaux (1865-66)

『闘牛(Combat de taureaux)』は、激しくぶつかり合う牛とマタドールたちの姿が力強い筆致で描かれ、動きと緊張感が生々しく伝わってきます。マネは1865年にスペインを訪れて闘牛を目の当たりにし、その体験が本作に強く反映されています。

Le fifre (1866)

『笛吹き(Le fifre)』は、ナポレオン3世の近衛歩兵隊に所属する少年笛吹きを描いた作品です。

少年は軍服をまとい、正面を向いて笛を吹くポーズをとっています。背景は一切描かれず、平坦なグレーの空間の中に人物だけが浮かび上がるような構図が特徴です。このシンプルで大胆なスタイルは、当時のアカデミズム絵画とは一線を画し、スペインの巨匠ディエゴ・ベラスケスの影響を感じさせます。

なお、笛を吹く少年の指通りに吹くと「ソ」の音が出ると言われています。

Emile Zola (1868)

セザンヌの親友であったゾラは、多くの印象派の画家をサポートしていました。

ゾラは、マネの作品が世間から批判を浴びていた時期に彼を擁護したことで知られ、マネはその感謝を込めてこの肖像画を描きました。作品の中に、オランピアや日本画が描かれているのが面白いところです。

Berthe Morisot à l’éventail (1872)

『扇を持つベルティ・モリゾ(Berthe Morisot à l’éventail)』は、印象派の女性画家ベルティ・モリゾの肖像画です。

この作品では、黒いドレスをまとったモリゾがソファに腰かけ、扇子を手に持ちながらこちらを見つめる姿が描かれています。マネならではの洗練された筆致と落ち着いた色調が特徴で、人物の静かな気品と内面の深さが表現されています。

マネは1868年から1874年の間に、画家モリゾの肖像画を12枚描いたと言われています。

Sur la plage (1873)

『浜辺にて(Sur la plage)』は、フランス北西部・ブーローニュ=シュル=メールの海岸で過ごした夏のひとときを描いた作品です。

画面には、浜辺に座る女性と子ども(マネの妻シュザンヌと息子レオンとも言われる)が静かに海を眺める様子が描かれており、穏やかで親密な雰囲気が漂います。背景には広がる海と空が柔らかな色調で表現され、印象派的な光と空気感が感じられます。

La dame aux éventails (1873)

『扇を持つ女性(La dame aux éventails)』は、エキゾチックな雰囲気漂う肖像画で、日本趣味(ジャポニスム)の影響が色濃く現れた作品です。

モデルは、詩人Nina de Calliasと考えられており、彼女は鮮やかな衣装をまとい、扇子を手にしながら優雅にポーズをとっています。背景には日本の浮世絵や装飾的な屏風が描かれ、東洋的なモチーフと西洋の肖像画が融合した独特の世界観が特徴です。

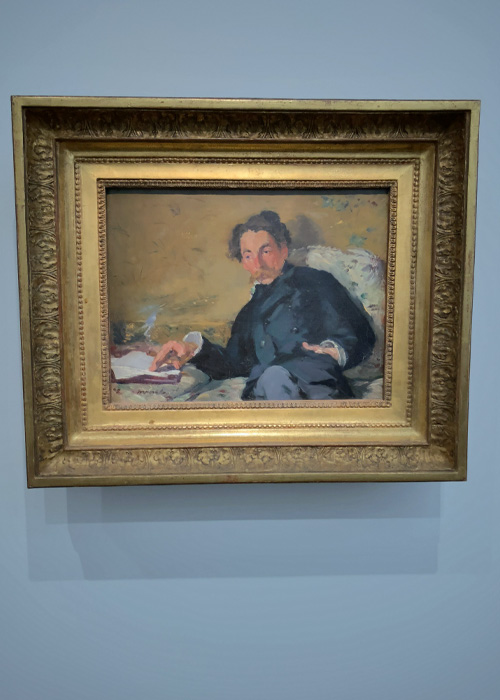

Stéphane Mallarmé (1876)

『ステファン・マラルメ(Stéphane Mallarmé)』は、1873年から親友であったフランスの詩人ステファン・マラルメを描いた肖像画です。

マラルメは象徴主義の代表的な詩人で、当時のパリの文学界で重要な人物でした。

こちらの作品はGoogleのポリシー違反に該当する可能性があるため掲載を控えさせて頂いております。

La blonde aux seins nus (1878)

『裸の胸の金髪の女性(La blonde aux seins nus)』は、裸婦像で、彼の代表的なヌード画の一つです。

この作品では、金髪の女性が裸で横たわる姿が描かれています。彼女の体は柔らかな曲線で表現され、光と影のコントラストによって、ヌードがリアルでありながらも優雅さを持っています。

Portrait d’Irma Brunner (1880)

『イルマ・ブリュンナーの肖像(Portrait d’Irma Brunner)』は、フランスの女優イルマ・ブリュンナーを描いた肖像画です。

本作では、ブリュンナーが華やかな衣装を身にまとい、優雅にポーズをとっています。彼女の表情は穏やかであり、全体的に落ち着いた雰囲気が漂います。背景はシンプルで、人物に焦点が当たる構図となっています。

マネは1879年から1882年の間に、パステル調の肖像画を描いていました。

L’évasion de Rochefort (1881)

『ロシュフォールの脱出(L’évasion de Rochefort)』は、歴史的なテーマを扱った絵画で、フランスの政治的な背景を反映した作品です。

この作品は、フランス革命後の時期、ロシュフォール(フランスの政治家でジャーナリスト)が刑務所から脱走する瞬間を描いています。マネはその瞬間の緊迫した情景を表現し、脱走者を取り囲む監視や逃走の手立てを描いています。情熱的でドラマチックな表現を通じて、当時の政治的な自由を求める動きが示されています。

Edgar Degas (1834-1917)

エドガー・ドガは、フランスの画家、彫刻家です。印象派の画家たちとは異なり、戸外での風景描写よりも、劇場、カフェ、競馬場、そして特にバレエの踊り子など、都市生活の瞬間的な情景や人物の動きを描くことに強い関心を持ちました。

ドガは、伝統的な素描の技法を重視しながらも、斬新な構図、非対称なフレーミング、そして予期しない視点を取り入れました。また、パステルを多用し、油絵、版画、彫刻など多様なメディアで実験的な作品を制作しました。彼の作品は、動きの表現、光の捉え方、そして人物の内面的な心理描写において独特の深みを持っています。マネとは親交がありましたが、モネやルノワールのような印象派の画家たちとは一線を画し、独自の芸術を探求しました。

Repasseuses (1884-86)

『アイロン掛けをする女性たち(Repasseuses)』は、日常的な家庭の場面を描いた作品で、ドガの特徴的な視点と技法が表れた一作です。

この絵では、アイロン掛けをしている2人の女性が描かれ、労働の静かな瞬間を捉えています。

印象派に分類されることの多いドガですが、正確には印象派ではありません。但し、印象派とは大変繋がりが深く、印象派展の責任者でもありました。

サロンに出品することが出来ない不満が、印象派展に繋がっていくのですが、ドガ自身はサロンに落選することはありませんでした。またアカデミズムの流れをくんでいて、自分は正統な絵画の流れをくんでいると考えていたようです。

議論好きで、人と衝突することの多かったドガ、印象派は最終的にはドガと、モネ、ルノワールの対立が激しくなり分裂してしまうことになりました。

印象派が戸外で作品を製作することが多かったのに比べて、ドガはアトリエでしか作業はしませんでした。

この行為も印象派ではない根拠の一つになっているようですが、当時の有名な美術商であるヴォラール(Ambroise Vollard)によると、ドガには驚異的な記憶力があったと伝えています。

(数日前に見た風景をそのまま覚えていたそうです)

出典:ウィキペディア Impressionnisme より引用

Paul Guigou (1834-1871)

ポール・ギグーは、19世紀フランスの画家です。彼は主に風景画家として知られ、特に故郷であるプロヴァンス地方の風景を多く描きました。

ギグーの作品は、写実的な描写の中に、後の印象派を予感させるような明るい色彩と光の表現が見られます。彼は、デュランス川沿いの風景や、プロヴァンスの乾燥した大地、そしてそこで働く人々を、力強い筆致と独特の色彩感覚で捉えました。

生前は比較的評価が低かったものの、彼の風景画における近代的なアプローチは、後世の画家たちによって再評価されています。

印象派と交流があり、カフェゲルボアに出入りしていました。

Lavandière (1860)

『洗濯をする女性(Lavandière)』は、田舎の風景を背景に、洗濯をする女性たちを描いています。

この作品では、ギグが得意とする自然な光と色彩の使い方が際立っており、女性たちが川辺で洗濯をする姿が描かれています。

James Abbott McNeill Whistler (1834-1903)

ジェームズ・アボット・マクニール・ホイッスラーは、アメリカ合衆国生まれで、主にイギリスで活躍した画家、版画家です。彼は、絵画における感傷主義や道徳的な寓意を避け、「芸術のための芸術(Art for art’s sake)」という理念の主要な提唱者でした。

ホイッスラーの作品は、色彩の繊細な調和と、音楽の用語をタイトルに用いること(例:「ノクターン」、「シンフォニー」、「アレンジメント」)が特徴です。これにより、彼は絵画が音楽のように感情や感覚に直接訴えかけるべきだと考えました。

日本の美術、特に浮世絵からの影響を受け、その構図や空間の捉え方を自身の作品に取り入れました。また、独特の蝶の形をしたサインを使用し、これは彼の繊細な芸術性と、時に攻撃的な性格の両面を表していると言われています。

ホイッスラーは、その芸術的な理論と、オスカー・ワイルドをはじめとする同時代の主要な芸術家や作家との交流を通じて、当時の美術界と文化に大きな影響を与えました。

印象派、または象徴主義に分類さるようです。

L’homme à la pipe (1859)

『パイプを持つ男(L’homme à la pipe)』は、ホイッスラーの初期の作品であり、人物の肖像画です。

この絵では、男性がパイプを手に持ち、穏やかな表情で座っている姿が描かれています。

Variations en violet et vert (1871)

『Variations en violet et vert(紫と緑の変奏)』は、テムズ川のほとりの風景を描いたものです。

この作品では、ホイッスラーがテムズ川周辺の風景を、色彩と光の変化に焦点を当てて描いています。特に紫と緑を基調にした色調が特徴で、川の風景を抽象的に、かつ調和的に表現しています。

ジャポニズムの影響が表れています。

Eva Gonzalès (1849-1883)

エヴァ・ゴンザレスは、19世紀のフランスの画家です。富裕なパリの家庭に生まれ、当初はシャルル・シャプランに師事しましたが、1869年にエドゥアール・マネの唯一の正式な弟子となりました。(上手いかどうかは別として)マネは彼女の肖像画を制作しており、彼女の初期の作品にはマネの影響が見られます。しかし、彼女は独自の親密なスタイルを発展させ、主に肖像画、静物画、同時代の風俗画を描きました。

時代や環境は印象派ですが、印象派展に出品することは頑なに拒んでいました。(やはりマネの影響が大きかったと思います。)

1879年に画家、Henri Guérard (1846-1897)と結婚しますが、1883年、出産後に36歳の若さで亡くなりました。

Une loge aux Italiens (1874)

『イタリア座の桟敷席(Une loge aux Italiens)』 は、パリのオペラ座(当時「イタリア劇場」とも呼ばれていた)を訪れる女性を描いたもので、上流階級の社交や女性の洗練された美しさを表現しています。華やかなドレスをまとった女性が桟敷席から観劇している様子を通じて、19世紀末のパリ社交界の雰囲気が伝わってきます。

作品は夫のHenri Guérardと、妹のジャンヌがモデルになっています。(エヴァが亡くなった後に、2人は結婚します)

August Strindberg (1849-1912)

スウェーデンの劇作家アウグスト・ストリンドベリは、文学の分野で最もよく知られていますが、画家としても活動していました。彼は主に1890年代に集中的に絵画を制作し、その作品は同時代の美術の潮流とは一線を画す、独特で表現主義的なスタイルを持っています。波を描いた作品を多く残しています。

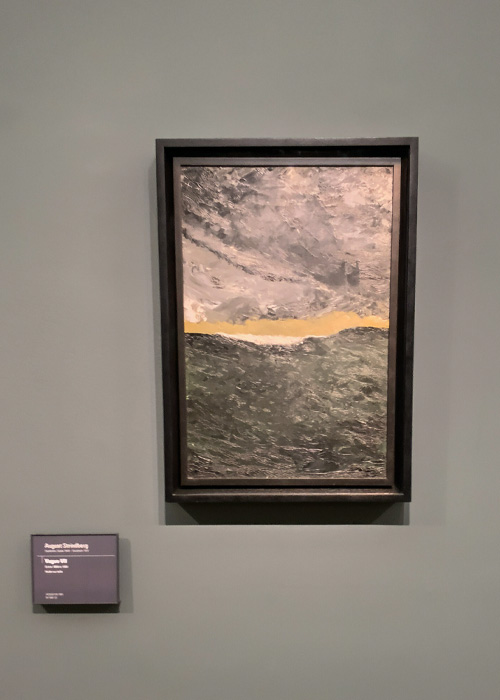

Vague VII (1900-01)

『波 VII(Vague VII)』は、ストリンドベリが文学活動の合間に取り組んだ風景画シリーズの一つで、特に荒々しい自然と感情表現が際立っています。タイトルの「Vague(波)」が示すように、激しい波と海の動きが表現され、暗く劇的な色彩と筆致が特徴です。

Henri Gervex (1852-1929)

アンリ・ジェルベクスは、アカデミックな絵画の伝統を受け継ぎながらも、印象派の要素を取り入れた、いわゆる「自然主義 mondain(社交界の自然主義)」と呼ばれる独自のスタイルを確立しました。彼は、洗練された人物描写、特に女性の肖像画や、当時のパリの社交界の様子を描いた作品で知られています。

カパネル、フロマンタンの弟子になります。マネの友人であり、印象派と交流があったが、印象派ではありません。

こちらの作品はGoogleのポリシー違反に該当する可能性があるため掲載を控えさせて頂いております。

Rolla (1878)

『ロラ(Rolla)』は、フランスの詩人アルフレッド・ド・ミュッセの詩『ロラ』に着想を得て描かれたもので、一夜を共にした後の娼婦と若い男の絶望的な朝を描いています。画面には、ベッドに横たわる裸の女性と、彼女から目をそらし思い詰めた表情の若者が描かれ、官能性と道徳的葛藤が同居した非常にドラマチックな構図となっています。

当時、この絵はあまりに露骨であるとしてサロンから出品を拒否され、物議を醸しましたが、代わりにギャラリーで展示されて大きな話題と成功を収めました。

当時26歳の若さですが、すでにサロンでメダルを獲得していたジェルベックスは出品の基準を満たしていましたが、マネがサロンで拒否されたのと同じ理由で出品することが出来ませんでした。

Jean-Louis Forain (1852-1931)

フランスの画家、版画家、イラストレーターであるジャン=ルイ・フォランは、印象派の同時代人でありながら、独自の辛辣な視点でパリの日常生活や社会風俗を描きました。彼は、劇場、カフェ、競馬場、そして法廷といった、当時のパリの様々な情景を鋭い観察眼と素早い筆致で捉え、風刺的なユーモアを交えた作品を数多く制作しました。

Joris-Karl Huysmans (1878)

『ジョリス=カルル・ユイスマンス(Joris-Karl Huysmans)』は、象徴主義文学の代表的作家であり、『さかしま(À rebours)』などで知られるジョリス=カルル・ユイスマンスを描いたものです。フォランは当時の文学界や芸術家との交流が深く、友人であったユイスマンスを親密かつ洞察的な筆致で描いています。

まとめ

いかがでしたか。

全体的に見て、やはり印象派の作品とは少し違う感じを受けたでしょうか。

見た目だけで分かるものもあればそうでない作品もあると思います。

個人的にはあまり難しく捉えずに、何となく違うかな位に感じて頂けると良いかと思います。

専門的な視点、アカデミズムの定義や、印象派の定義などから詳細に検証することも出来るのですが、あまり細かく見て行くとせっかくの絵画がつまらなくなったりもするので、この辺りにご興味のある方はぜひ色々と調べてみてください。

なお、残念ながらドガの作品が1枚しかご紹介出来ませんでした。

また一部の作品は、Googleのポリシー違反に該当する可能性があるため掲載を控えさせて頂いておりますので、あらかじめご了承ください。

オルセー美術館には多数の作品が所蔵されているのですが、写真を撮り忘れたのか、あまり展示されていなかったのか分かりませんが、見つかりませんでした。

(次回訪れた時に、撮影してきます)

ご訪問時は色々と展示されているかもしれないので、その際は他の作品もチェックしてみてください。

一方、マネの作品は多数ご紹介させて頂くことが出来ました。

オルセー美術館にはマネを代表する作品が展示されていますので、訪れた際は、ぜひゆっくりと鑑賞してください。

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

なお作品の解釈については、オルセー美術館公式ページなどを参考にさせて頂いております。

オルセー美術館に展示されているその他の作品は以下にて詳しくご紹介させて頂いております。

- オルセー美術館で味わうアカデミック美術の巨匠たち ― アングル、カバネル、ブグロー、ジェローム

- オルセー美術館コレクション: ドラクロワとロマン主義 - フランスの代表的画家とアカデミズムの対立

- 【オルセー美術館】コロー、ミレー…バルビゾン派を代表する「バルビゾン七星」の絵画を堪能!

- オルセー美術館で体感する「リアリズム宣言」!クールベ率いる反アカデミズムの画家たち

- オルセー美術館の印象派前夜|マネ、ドガ、ゴンザレスの革新的芸術

- 【オルセー美術館】シスレー、モネ、ルノワール… 光の巨匠たち!印象派を代表する傑作を堪能

- 【オルセー美術館】印象派を支えた隠れた功労者たち!カイユボット、ピサロ、モリゾの魅力に迫る

- 【オルセー美術館】点描の革命児たち!スーラ、シニャック…新印象派の輝き

- 【オルセー美術館】セザンヌとゴッホ ― 孤高の天才たちが描いた「ポスト印象派」の世界

- オルセー美術館コレクション|ポール・ゴーギャンとエミール・ベルナール:ポン=タヴァン派と綜合主義の誕生

- オルセー美術館コレクション|ナビ派の神秘主義と名画たち:セリュジエ、ボナール、ヴュイヤール、ドニ

- オルセー美術館:象徴主義の巨匠 シャヴァンヌとモロー – フランス絵画の精華

- オルセー美術館 アール・ヌーヴォー:ロートレックとウジェーヌ・グラッセ – 華麗なる時代の美

- オルセー美術館:抽象絵画の巨匠たち – ピカソ、クプカ、モンドリアンと現代美術への道

コメント