今回ご紹介させて頂くのは、「ギュスターブ・モロー美術館」になります。

名前のとおり、ギュスターブ・モローの作品が展示されている美術館になります。

ギュスターブ・モローについて、すでにご存知の方は改めて説明する必要はないかもしれませんが、念のため簡単に説明させて頂くと、19世紀のフランス、印象派が活躍していた時代と同時期に活躍した、象徴主義を代表する画家になります。

モローは新古典主義の画家である「François Édouard Picot」に教わり、友人でもあったロマン主義の「Théodore Chassériau」の影響を強く受けています。

またイタリアに渡り、ルネサンス期の巨匠たちの作品を模写していました。

(特にミケランジェロからは多くの影響を受けたと言われています)

モローの作品のそのほとんどが、聖書やギリシャ神話などを題材とし、それまでも多くの画家に描かれていたシーンを、神秘的で幻想的に表現しています。

Musée Gustave Moreau ギュスターブ・モロー美術館

基本情報

Musée Gustave Moreau ギュスターブ・モロー美術館

住所:14 Rue Catherine de la Rochefoucauld, 75009 Paris, フランス

営業時間:10:00 ~ 18:00

定休日:火曜日

最寄り駅:Trinité (M12), Saint Georges (M12), Pigalle (M12, M2)

入館料

常設展

一般:7€

割引:5€

特別展開催中

一般:9€

割引:7€

ジャン=ジャック・エンネル美術館との共通チケットを購入すると、2つの美術館を割引価格で利用することが出来ます。

また、モロー美術館の半券を持っていると、8日間は、ギメ美術館やオルセー美術館などの美術館を割引価格で利用することが出来ます。

所要時間

館内はそれほど広くないですが、所狭しと作品が展示されています。

通常の鑑賞であれば1時間ほどあれば見て回れると思います。

ゆっくり鑑賞される方でも2時間はかからないと思います。

歴史

1852年、モローが定住。2階と3階をアトリエにする。

1898年、モロー死去。

1903年、美術館として一般公開。ジョルジュ・ルオーが初代館長を1922年まで務める。

2011年から14年まで改装工事を行う。

2015年、再オープン。

外観

モロー美術館は、オペラとモンマルトルの中間地点にあります。

メトロの駅からもアクセスが良いので、どなたでも訪れることが出来ます。

美術館は裏通りにあり、周囲と溶け込んでいますので、意外と分かりにくいかもしれません。

入り口の扉に小さな看板がありますので、見落とさないようにしてください。

館内

館内に入ると受付がありますので、チケットを購入してください。

すぐにパリらしい階段がありますので、2階へと進みます。

外観とは違って歴史を感じる館内です。

2階

細い廊下の先に、様々な作品が展示されています。

当時の様子が再現されている部屋の壁に、モローの作品や、モローにまつわるものが展示されています。

作品はもちろん、部屋自体も見どころが沢山あります。

テーブルや椅子、棚、食器類など、どれを見ても感嘆させられます。

こちらはおそらく寝室になると思います。

日が差し込む明るい部屋です。

螺旋階段

建物の見どころの一つでもある螺旋階段。

3階から4階へ向かう際に利用します。

柔らかく美しいシルエットです。

階段から望む3階の様子です。

3階 コレクション

LES CHIMÈRES (1884)

キメラ

イタリア・ヴェネツィア派の画家である「ヴィットーレ・カルパッチョ(1465-1525)」の作品「一万人の殉教」に影響を受けて描いた作品です。

ギリシア神話に登場する合成獣キマイラを、単独ではなく複数で描いています。様々な姿形のキマイラたちが、夢のような、あるいは悪夢のような風景の中に存在しています。キマイラは、欲望、幻想、悪夢、あるいは人間の内面の葛藤など、様々な象徴的な意味合いを持つ存在として描かれています。モローは、神話的なモチーフを通して、人間の精神世界を探求しました。

未完の作品になります。

FLEUR MYSTYQUE

《FLOR MYSTICA》(神秘の花)は、キリストの受難と聖母マリアの純潔を象徴的に描いた水彩画です。この作品は、聖母の姿がユリの花と一体化しているように描かれており、画面全体が神秘的で象徴的な雰囲気に包まれています。

Hélène à la porte Scée (1880-82)

スケア門のヘレン

ホメロスの叙事詩『イリアス』に登場するトロイアの美女ヘレンが、トロイアの城門であるスケア門に立つ姿を描いています。多くの画家がヘレンの美しさを描くのに対し、モローは、戦争を引き起こした悲劇のヒロインとしての、憂いや倦怠感を漂わせるヘレンを描いています。

La Licorne

モローにとって、一角獣は単なる神話上の生き物ではなく、純粋、処女、神秘、そして精神性の高い象徴でした。

Naissance de Vénus

ヴィーナスの誕生

《Naissance de Vénus》(ヴィーナスの誕生)は、他の画家の同名の作品とは一線を画す、モロー独自の解釈が光る水彩画です。

愛と美の女神ヴィーナスが海から生まれるというギリシャ神話の場面を描いています。モローは、この古典的な主題を、官能的な美しさではなく、精神的で神秘的な世界観で表現しました。

ルネサンス期の画家たちが描いた「ヴィーナスの誕生」が肉体的な美を強調するのに対し、モローはヴィーナスの横顔を俯き加減に描くことで、観る者に瞑想的な印象を与えます。

Tyrtaeus

テュルタイオスの戦争の歌

《Tyrtaeus》(テュルタイオス)は、紀元前7世紀頃のスパルタ出身の詩人テュルタイオスが、メッセニア戦争で敗北を重ねていたスパルタ軍を、勇気を鼓舞する詩で奮い立たせ、勝利に導いたという伝説に基づいています。モローは、この物語を、言葉や芸術が持つ精神的な力を象徴的に描いています。

《Tyrtaeus》の主題となっている、スパルタ人がテュルタイオスをアテネから迎え入れ、彼の詩によって士気を高めて勝利したという物語は、古代ギリシャの旅行家で地理学者であるパウサニアスの著作『ギリシア案内記』の中で語られています。

パウサニアスのこの記述は、テュルタイオスが単なる詩人ではなく、神の託宣によってスパルタの窮地を救った人物として描かれる重要な根拠となっています。モローは、この物語を通じて、芸術や精神的な力が現実の世界に与える影響を象徴的に表現しようとしました。

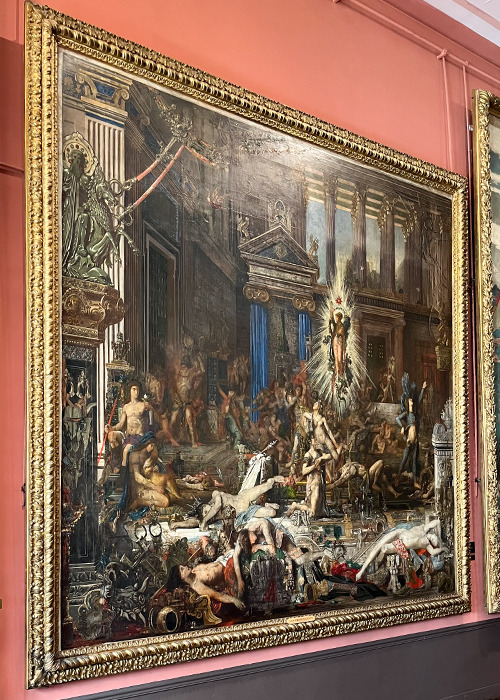

LES PRÉTENDANTS

求婚者たち

《LES PRÉTENDANTS》(求婚者たち)は、ホメロスの叙事詩『オデュッセイア』の第22巻、特にオデュッセウスが帰還し、ペネロペに求婚していた男たちを皆殺しにする場面を描いています。

この巻は「大虐殺」とも呼ばれ、物語の中でも最も劇的で暴力的なクライマックスです。モローは、この古典的な物語の最も血なまぐさい場面を、単なる写実的な描写ではなく、象徴主義的な解釈で描いています。画面中央には光が射し込む、ある種の「神聖さ」や「理想」を暗示する空間が描かれ、混沌とした暴力的な死体と対比させることで、物語の背後にある精神的なテーマを強調しているのです。

1860年から亡くなるまで、精力的に描き続けた作品です。

4階 room 1 コレクション

Jupiter and Semele (1894-95)

ゼウスとセメレ

モロー作品の集大成とも言われています。ローマ神話(ギリシア神話のゼウスに対応)の主神ユピテルと、人間の王女セメレの悲劇的な愛の物語を描いています。

雷に打たれたセメレがゼウスによってその力を喪失する場面を描いています。

背景:セメレは、ユピテルの愛を受け、神の子ディオニュソスを身ごもります。しかし、嫉妬深いユピテルの妻ユノ(ヘラ)の策略により、セメレはユピテルに、彼が妻に見せるのと同じ真の神の姿を見せてほしいと懇願してしまいます。神の真の姿は強烈な輝きを放ち、人間のセメレは耐えきれず、雷に打たれて焼け死んでしまいます。

Le Triomphe d’Alexandre le Grand (1875-90)

アレキサンダー大王の勝利

《Le Triomphe d’Alexandre le Grand》(アレクサンドロス大王の勝利)は、史上最強の征服者と称される古代マケドニアの王、アレクサンドロス大王の勝利を描いたものです。

紀元前326年のヒュダスペス河の戦いで、アレクサンドロス大王がインド北西部のポロス王を破った場面を描いていると解釈されています。

この戦いは、アレクサンドロス大王の遠征における最大の難所の一つでした。増水したヒュダスペス川を渡河し、戦象を擁するポロス王の強力な軍隊を打ち破った、彼の軍事的才能を示す重要な出来事です。

モローは、この史実を単に再現するのではなく、彼の想像力と象徴主義を通して、アレクサンドロスの勝利を精神的な旅の到達点として描きました。そのため、作品には歴史的な正確さよりも、モロー独自の幻想的なビジョンが色濃く反映されています。

4階 room2 コレクション

Fée aux griffons

グリフォンの妖精

強力な守護獣であるグリフォンと、神秘的な力を持つ妖精という、想像上の生き物同士の組み合わせが、非現実的で夢のような情景を生み出しています。

Orphée sur la tombe d’Eurydice

エウリュディケの墓の上のオルフェス

1890年にモローの伴侶であったデュルーの死による悲しみの中で、この作品を描いています。

オルフェウスの話の中でも、最も悲痛な場面を描いていて、オルフェウスの顔はモロー自身を描いていると言われています。

LES LICORNES

ユニコーン

《LES LICORNES》(一角獣たち)は、モローが繰り返し描いた「純粋さ」や「神秘性」といったテーマを象徴する重要な作品です。

伝説の生き物である一角獣(ユニコーン)は、古くから処女だけが捕らえることができるとされてきました。この作品は、その伝説を元に、穏やかで神秘的な風景の中で、複数の貴婦人と一角獣が戯れる様子を描いています。

LA VIE DE L’HUMANITÉ (1886)

人間の一生

《LA VIE DE L’HUMANITÉ》(人類の生)は、モローの芸術家としての哲学と世界観を凝縮した多翼祭壇画形式の傑作です。この作品は、3列に並べられた9枚の作品からなっており、一番上には天使に運ばれるキリストが描かれています。

モローが約7年かけて構想した大作で、人類の歴史と運命を、「アダムとイブ」、「カインとアベル」、「オルフェウスとミューズ」の3つの主要な物語を軸に描いています。作品は9つのパネルに分かれており、それぞれが人類の3つの時代、人生の3つの段階(少年期、青年期、壮年期)、そして一日の3つの時間(朝、昼、晩)を象徴しています。

各パネルは独立した物語であると同時に、全体として一つの壮大なテーマを構成しています。上段の「アダム」は人類の純粋な黄金時代を、中段の「オルフェウス」は詩と苦悩の白銀時代を、そして下段の「カイン」は労働と堕落の鉄の時代を象徴しています。

旧約聖書とギリシャ神話という異なる源泉から主題を引用し、それらをモロー独自の神秘的な世界観の中で融合させています。最上部には、人類の運命を見守る「贖罪主イエス」が描かれています。

いくつかのパネルは未完成のまま残されています。これは、モローが「人生の旅路には完成がない」という哲学的な意図を込めたものだと解釈されています。

まとめ

いかがでしたか。

象徴主義を代表するモローの作品ですが、好みが分かれるかもしれません。

当時流行していたスタイルとはやや異質の作品が多いのですが、夢や神秘性など、人間の内面を描こうとした姿勢は後の画家たちに大きな影響を与えていきます。

なお、ご紹介させて頂いた作品は、展示されている作品のほんの一部になります。

美術館には、絵画を始め、デッサンや水彩画など合計14000点の作品が所蔵されていると言われています。

その全てが展示されているわけではありませんが、本当に沢山の作品が展示されていますので、飽きることなく鑑賞することが出来ると思います。

今回も最後までお読み頂きありがとうございました。

「象徴主義」に関してもっと詳しく知りたい方は以下の記事をご参照ください。

コメント