フランス、ナンシーの地で静かにその歴史を紡ぐナンシー美術館。そこには、17世紀バロックの荘厳さから、18世紀ロココの優雅さ、そして現代へと続くフランス絵画の豊かな系譜が息づいています。今回は、シャルル・ド・ラ・フォッスのようなバロック期の巨匠から、華麗な静物画で宮廷を魅了したジャン=バティスト・モンノワイエ、さらにはロココ様式を牽引したカルル・ヴァン・ローまでの画家たちの珠玉の作品をご紹介します。西洋絵画にあまり馴染みがない方も、きっと一度は耳にしたことのある名前が多数登場するでしょう。彼らが描いた世界のきらめきを、ぜひご一緒に辿ってみませんか?

- Charles de La Fosse (1636-1716)

- Jean-Baptiste Monnoyer (1636-1699)

- Cavalier Pietro Tempesta (1637-1701)

- Alexandre-François Desportes (1661-1743)

- Henri Antoine de Favanne (1668-1752)

- Gherardo Poli (1675-1749)

- François Lemoyne (1688-1737)

- Charles Antoine Coypel (1694-1752)

- Carle van Loo (1705-1765)

- Francesco Giuseppe Casanova (1727-1803)

- Nicolas Henri Jeaurat de Bertry (1728-1796)

- まとめ

Charles de La Fosse (1636-1716)

シャルル・ド・ラ・フォッスは、17世紀から18世紀初頭にかけてフランスで活躍した画家です。特にフランス・バロックの最後の巨匠の一人であり、ロココ様式への移行期の重要な画家とされています。

シャルル・ルブラン(フランス王立絵画彫刻アカデミーの創設者の一人)に師事し、ルブランの工房で学んだ後、1658年から1663年までイタリアに滞在し、ローマとヴェネツィアで修行しました。このイタリア滞在中に、彼は特にヴェネツィア派の豊かな色彩表現、ルーベンス、アンニーバレ・カラッチ、そしてコルジョの作品から強い影響を受けました。

彼の画風は、ルブランの厳格な古典主義に、イタリアで培った温かみのある色彩と柔らかな光の効果、そして軽快な筆致を融合させたものです。ルーベンスやヴェネツィア派の影響が強く見られ、より自由で感性的な表現を追求しました。このアプローチは、後にロココ様式へと発展する兆しを示していました。

チュイルリー宮殿、ヴェルサイユ宮殿、アンヴァリッド、パリノートルダム寺院などの装飾を手掛けたことで有名です。

L’Assomption (1682-86)

「聖母被昇天」(L’Assomption)は、キリスト教の伝統的な主題である聖母マリアが肉体と魂を伴って天に挙げられた(被昇天した)とされる出来事を描いたものです。この作品には、彼がイタリアで習得したヴェネツィア派の色彩と、師ルブランから受け継いだフランス・バロックの要素が融合した、彼の成熟期の画風がよく表れています。

Jean-Baptiste Monnoyer (1636-1699)

ジャン=バティスト・モンノワイエは、17世紀フランスの画家で、特に花や果物を描いた静物画の分野でその名を知られています。彼はフランスで生まれましたが、晩年はイギリスで活躍しました。

当時のフランス宮廷や貴族に非常に人気があり、ヴェルサイユ宮殿、マリー・アントワネットのプチ・トリアノン、シャンボール城など、フランス各地の王宮や邸宅の装飾のために多くの作品を制作しました。彼の花束の絵は、タペストリーや家具、陶器のデザインにも影響を与えました。

Fleurs et tapis (1665)

「花と絨毯」(Fleurs et tapis)は、彼がフランス静物画の分野で頂点を極めたことを示す代表作であり、その卓越した技術と美意識が凝縮された一作です。

Cavalier Pietro Tempesta (1637-1701)

カヴァリエーレ・ピエトロ・テンペスタは、本名をピーター・ムリール(Pieter Mulier the Younger)といい、オランダ出身の風景画家です。イタリアで活動したことから「テンペスタ」(嵐、暴風雨を意味するイタリア語)の通称で知られるようになりました。これは、彼が特に劇的な嵐の風景や荒れた海を描くことを得意としたためです。

Marine (1660)

「海景」(Marine)は、彼の得意とする劇的な嵐の海景画の典型的な作品です。

Alexandre-François Desportes (1661-1743)

アレクサンドル=フランソワ・デポルトは、フランスの画家で、特に動物画、静物画、そして狩猟の場面を専門としました。

ルイ14世とルイ15世の両国王に仕え、特に国王のお気に入りの猟犬や、王室の狩猟の様子を描くことを依頼されました。

L’Automne(1741)

「秋」(L’Automne)は、「秋」という季節を象徴する要素で構成されています。これには、狩りの獲物(狩猟は秋の主要な活動でした)、秋の果物、野菜などが含まれることが多いです。デポルトは、狩猟犬や撃ち落とされた鳥、あるいは森の動物などをリアルに描き込むことで、その季節の豊かさや自然の恵みを表現しました。

Henri Antoine de Favanne (1668-1752)

アンリ=アントワーヌ・ド・ファヴァンヌは、17世紀末から18世紀にかけてフランスとイタリアで活躍した画家です。彼は、フランス・バロックからロココ様式への過渡期を代表する画家の一人として知られています。

パリで生まれ、まずラファエル・コラン(Raphaël Collin)に師事した後、シャルル・ド・ラ・フォッスの重要な弟子となりました。ラ・フォッスから、ヴェネツィア派の色彩やルーベンスの影響を受け継ぎ、優雅で色彩豊かな画風を学びました。

1693年にはローマ賞を受賞し、その後イタリアに留学。ローマでは古代美術やルネサンス、バロックの巨匠たちの作品を学び、特にカラッチ兄弟やコルジョ、グエルチーノから影響を受けました。ヴェネツィアにも滞在し、ティツィアーノやパオロ・ヴェロネーゼの色彩感覚を吸収しました。

Eliezer et Rebecca (1693)

エリ・エゼルとリベカ」(Eliezer et Rebecca)は、旧約聖書の「創世記」に記されている物語を題材としています。アブラハムが、息子イサクの妻を見つけるため、忠実な老僕エリ・エゼルを使者として故郷へ送ります。エリ・エゼルは、泉で出会った若い女性リベカの親切心と謙虚さに感銘を受け、彼女こそがイサクの妻となるべき女性だと確信する、という重要な場面です。

Gherardo Poli (1675-1749)

ゲラルド・ポーリは、イタリアの画家で、主に17世紀末から18世紀にかけてフィレンツェで活躍しました。彼の画風は、フィレンツェ派の伝統と、同時代のロココ様式の影響が融合したものです。

Architecture en ruine avec la commedia dell’arte

「廃墟の建築とコメディア・デッラルテ」(Architecture en ruine avec la commedia dell’arte)は、フィレンツェ派の伝統と、当時のロココ様式の優美さが融合した特徴を持っています。

画面の背景には、古代ローマ風の壮大な建築物の廃墟が描かれていると推測されます。これらの廃墟は、過ぎ去った栄光や、時の移ろいといったヴァニタス(虚栄)のテーマを暗示している場合があります。前景には、コメディア・デッラルテ(16世紀イタリアに起源を持つ即興仮面劇)の登場人物たちが描かれていると考えられます。

Architecture en ruine avec Jupiter tonnant (1730)

「廃墟の建築と雷鳴を轟かすユピテル」(Architecture en ruine avec Jupiter tonnant)は、先ほどと同様に、背景には廃墟が描かれています。前景にはローマ神話の最高神であるユピテルが、雷(稲妻)を手にしている彫刻が描かれています。

神話と風景、建築という異なるジャンルを見事に融合させ、その洗練された筆致と構図で観る者を引き込む、彼の代表作の一つです。

Fantaisie d’architecture en ruine avec Bellérophon frappant la chimère

「ベレロフォンがキマイラを打つ廃墟の建築ファンタジー」(Fantaisie d’architecture en ruine avec Bellérophon frappant la chimère)は、背景に廃墟が描かれています。前景には、ギリシャ神話の英雄ベレロフォンが、空を飛ぶ有翼の馬ペガサスに乗り、火を吐く怪物キマイラと戦う劇的な場面が彫刻として描かれています。

Gherardo Poli, Fantaisie d’architecture en ruine avec la naissance de Vénus (1730/1735)

「ヴィーナスの誕生を伴う廃墟の建築ファンタジー」(Fantaisie d’architecture en ruine avec la naissance de Vénus)は、背景に廃墟が描かれています。前景にはローマ神話の愛と美の女神ヴィーナスが誕生する場面が彫刻として描かれています。

François Lemoyne (1688-1737)

フランソワ・ルモワーヌは、18世紀前半のフランス・ロココ初期を代表する画家です。彼は、フランス絵画がバロックからロココへと移行する重要な時期に活躍し、「フランスのベルニーニ」とも称されるほどの卓越した才能を発揮しました。

パリで生まれ、ボローニャ派の巨匠グイド・レーニの様式に影響を受けたルイ・ガレの工房で学びました。その後、1718年にローマ賞を受賞し、イタリアに留学。ローマではラファエロやコレッジョ、そしてベルニーニやピエトロ・ダ・コルトーナといったバロックの巨匠たちの作品を熱心に研究しました。特に、壮大な天井画や装飾画の技術を磨きました。

ヴェルサイユ宮殿の「ヘラクレスの間」の天井画を手掛けたことでも知られています。

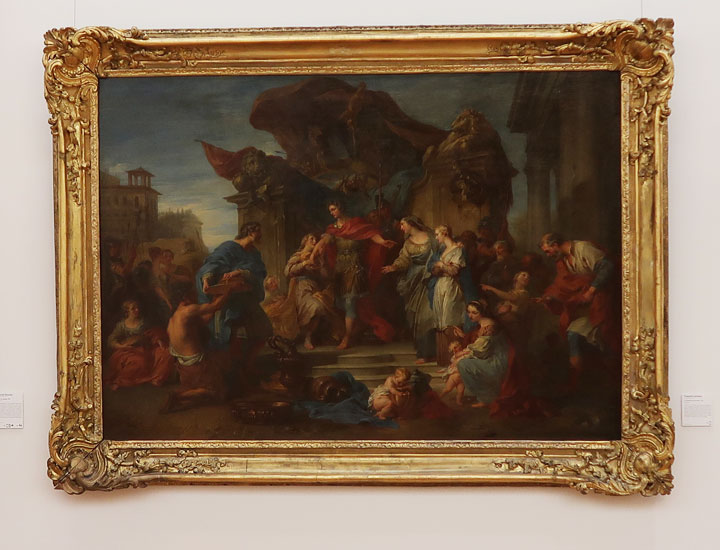

La Continence de Scipion (1727)

「スキピオの禁欲」(La Continence de Scipion)は、古代ローマの歴史家ティトゥス・リウィウスの『ローマ建国史』に記されている有名なエピソードを題材としています。第二次ポエニ戦争中、ローマの将軍スキピオ・アフリカヌスが新カルタゴ(現在のカルタヘナ)を征服した際、捕虜となった美しい女性を彼女の婚約者と結婚させ、さらに彼女の持参金まで返還したという物語です。

Charles Antoine Coypel (1694-1752)

シャルル・アントワーヌ・コワペルは、18世紀フランスの画家、劇作家、文筆家です。彼は、コワペル家という有名な芸術家一家の出身で、父は画家アントワーヌ・コワペル、祖父はノエル・コワペルという、いずれも王立絵画彫刻アカデミーで要職を務めた画家でした。

彼は父アントワーヌ・コワペルのもとで絵画を学び、幼い頃からその才能を示しました。1715年に王立絵画彫刻アカデミーの会員となり、1733年には教授、そして1747年にはアカデミーの学長(Premier Peintre du Roi)にまで昇進し、フランス美術界のトップに君臨しました。

コワペルは、歴史画、神話画、肖像画など多岐にわたるジャンルを手がけました。彼の画風は、家族から受け継いだフランス・バロックの伝統と、同時代のロココ様式の優雅さが融合したものです。ヴェルサイユ宮殿の装飾を手掛けたことでも有名です。

また、コワペルは画家としてだけでなく、文筆家としても才能を発揮しました。彼は劇作家として戯曲を書き、批評家としても活動し、18世紀フランスの宮廷文化と知識人層の両方で重要な役割を果たしました。ルイ15世の寵妃ポンパドゥール夫人とも親交がありました。

La destruction du palais d’Armide (1737)

「アルミードの宮殿の破壊」(La destruction du palais d’Armide)は、イタリアの詩人トルクァート・タッソによる叙事詩『解放されたエルサレム』(Jerusalem Delivered)に登場する有名なエピソードを題材としています。イスラムの女魔術師アルミードが、キリスト教の騎士リナルドを誘惑し、魔法の宮殿に閉じ込めますが、彼の仲間が駆けつけ、リナルドを目覚めさせて宮殿を破壊する、という劇的な場面です。この物語は、愛と義務、誘惑と信仰の葛藤を描いたもので、ロココ期に好まれた主題の一つでした。

Carle van Loo (1705-1765)

カルル・ヴァン・ローは、18世紀フランスのロココ様式を代表する画家の一人です。彼は、有名な芸術家一家であるヴァン・ロー家(父は画家のルイ=ヴァンサン・ヴァン・ロー、兄はジャン=バティスト・ヴァン・ロー)の出身で、その才能は早くから開花しました。

トゥーロンで生まれ、父から絵画の手ほどきを受け、後にローマの兄ジャン=バティスト・ヴァン・ローのもとで学びました。ローマでは、当時の古典主義的な美術やルネサンスの巨匠たち、そしてバロックの作品に触れ、その基礎を築きました。彼は1727年にローマ賞を受賞しています。

彼は、フランソワ・ブーシェやジャン=オノレ・フラゴナールといったロココの巨匠たちと並び称される存在であり、18世紀フランス絵画の黄金期を牽引した中心人物の一人です。

L’Ivresse de Silène (1747)

「シレノスの酩酊」(L’Ivresse de Silène)は、ギリシャ神話に登場するシレノス(Silenus)を主題としています。シレノスは、ディオニュソス(バッカス)の従者であり、賢者であると同時に、常に酩酊している老いたサテュロスとして描かれます。彼は通常、ロバに支えられたり、酔いつぶれて横たわっていたりする姿で表現され、周囲にはサテュロスやマイナス(狂乱の女信者)といったディオニュソスの信者たちが集い、酒宴を楽しむ様子が描かれます。

Francesco Giuseppe Casanova (1727-1803)

フランチェスコ・ジュゼッペ・カサノヴァは、18世紀に活躍したイタリアの画家、版画家です。有名な冒険家ジャコモ・カサノヴァの弟でもあります。

彼は主に戦闘場面(バトル・シーン)の専門家として知られています。若い頃にヴェネツィアで学び、特にジョヴァンニ・アントニオ・グアルディや、戦闘画家フランチェスコ・シモニニの工房で修行しました。その後、パリ、ドレスデン、ウィーンなどヨーロッパ各地で活動し、各国の宮廷でその才能を発揮しました。特に、フランスではアカデミー会員となり、サロンにも出展するなど高い評価を受けました。

Promenade en barque (1788)

「舟遊び」(Promenade en barque)は、彼のキャリアの中でも、風景画や牧歌的な主題を手がけた一面を示す貴重な例です。彼の得意とする劇的な表現とは異なり、より穏やかで叙情的な雰囲気を持つ作品となっています。

Nicolas Henri Jeaurat de Bertry (1728-1796)

ニコラ=アンリ・ジョーラ・ド・ベルトリーは、18世紀フランスの画家です。彼は、特に静物画と風俗画の分野で活躍しました。

Memento Mori (1756)

「メメント・モリ」(Memento Mori)は、彼の得意とした「ヴァニタス(虚栄)」の主題、すなわち人生のはかなさや死の不可避性を象徴的に表現したものです。「メメント・モリ」(ラテン語で「死を想え」の意)という言葉自体が、この作品のテーマを直接的に示しています。

まとめ

ナンシー美術館に収蔵されているこれらの作品は、単に美しいだけでなく、それぞれの時代精神や画家たちの個性、そして当時の社会や文化を雄弁に物語っています。特に17世紀から18世紀にかけてのバロックとロココは、フランス絵画が最も華やいだ「黄金時代」とも言えるでしょう。この記事を通じて、シャルル・ド・ラ・フォッスが切り開いたロココへの道筋や、フランソワ・ルモワーヌのようなロココ初期の巨匠たちの世界観に触れていただけたなら幸いです。

もちろん、ナンシー美術館のコレクションはこれらの時代に留まりません。印象派以降の作品も充実しており、実際に現地でその色彩や筆致の豊かさを感じていただくことで、より深く鑑賞を楽しめるはずです。今回の記事が、皆さんがナンシー美術館を訪れる際のささやかな道しるべとなり、新たな芸術との出会いのきっかけとなることを願っています。

ナンシー美術館の概要についてはこちらで詳しくご紹介させて頂いております。

ナンシー美術館に展示されている作品については、以下の記事で詳しくご紹介させて頂いております。

- ナンシー美術館でルネサンス芸術の輝きを体験!西洋絵画の夜明けを巡る旅

- ナンシー美術館で「知られざる巨匠たち」を発見!マニエリスムの魅惑的な世界を巡る旅

- 17世紀バロックの輝き:ナンシー美術館で出会う巨匠たちの光と影

- 壮麗なるバロックの調べ:ナンシー美術館で巡る17世紀後半の輝き

- ナンシー美術館が誘う、フランス絵画の黄金時代:17世紀バロックからロココの輝きへ

- フランス19世紀絵画の宝庫!ナンシー美術館で出会う巨匠たちの魂・アカデミズム・写実主義・ロマン主義

- 光と色彩の交響曲!ナンシー美術館で巡る新印象派・象徴主義・ナビ派の傑作

- 色彩が躍動する魂の表現!ナンシー美術館で出会うフォーヴィスムとモダニズムの傑作

地下にあるドームコレクションはこちらで詳しくご紹介させて頂いております。

コメント