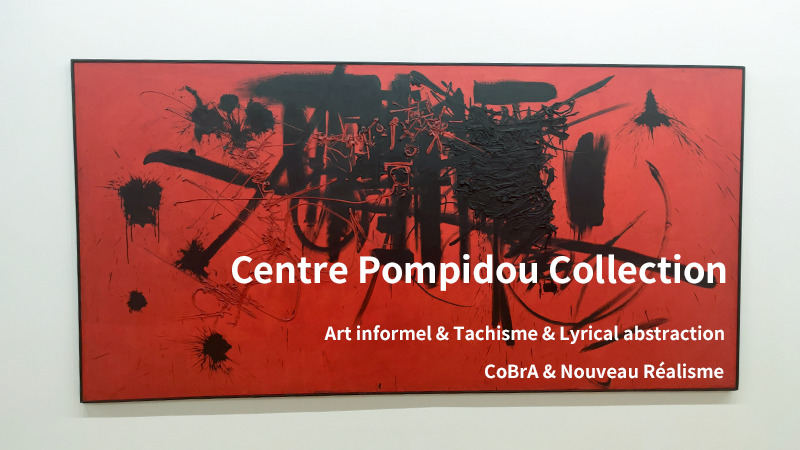

今回は、第2次世界対戦以降の芸術運動に焦点を当てていきます。

戦争が芸術運動に与えた影響は大きく、特にドイツの占領下になったパリでは様々な運動が展開されていきます。

「アンフォルメル」は1940年代半ばから、フランスを中心に起こった運動です。

第2次世界対戦の影響もあり、人間自体を否定するような激しい抽象絵画です。

「タシスム」はフランス語の「染み」が由来となる様式の一つで、アンフォルメルの一部でもあります。

叙情的抽象も流れの一部として捉えることも出来ます。

これら2つの様式には、マチューが大きく関与しています。

「コブラ」は、1948年に誕生しました。

西洋の芸術様式に影響を受けていない、原始の文化や東洋の書道、民族芸術などにモデルを求めていました。

活動は1951年に終了してしまいますが、その後の芸術運動に大きな影響を与えています。

「ヌーヴォー・レアリスム」は、一般的には1960年、Pierre Restany(ピエール・レスタニ)とYves Klein(イヴ・クライン)がフランスで結成したグループと言われています。

(運動自体は、1948年頃から始まっていました。)

イヴ・クラインが1962年に亡くなると、運動は収束してしまいます。

ヌーヴォー・レアリスムをポップアートと同じように考えることもあります。

Art informel アンフォルメル

アンフォルメル(Art Informel)は、第二次世界大戦後の1940年代後半から1950年代にかけて、主にヨーロッパで興った抽象芸術の潮流です。「非定型な芸術」「形態なき芸術」という意味を持ち、幾何学的抽象とは対照的に、感情や衝動を直接的に表現する、自由で非定型な抽象を特徴とします。

主な特徴:

- 自由な筆致と素材感: 筆跡、絵具の厚塗り、引っ掻き、滴下など、画家の身体性を強く感じさせる自由で即興的な筆致が重視されます。砂や石膏など、絵具以外の素材が用いられることもあります。

- 感情や内面の表出: 理性的な構成よりも、画家の内面的な感情や衝動を直接的に表現しようとします。

- 偶然性と素材の重視: 制作過程における偶然性や、絵具や素材そのものが持つ特性を積極的に活かします。

- 不定形な形態: 明確な形や輪郭を持たない、不定形な形態が特徴です。

- 多様な表現: タシスム(筆触主義)、マティエール(素材主義)、リリカル・アブストラクション(抒情的抽象)など、様々な表現様式を含みます。

Jean Dubuffet (1901-1985)

ジャン・デュビュッフェは、フランスの画家、彫刻家であり、アンフォルメルの主要な人物の一人ですが、その中でも独自の強烈な個性を放ちました。彼は、伝統的な美の概念を否定し、「アール・ブリュット(生の芸術)」の概念を提唱・擁護したことでも知られています。

主な特徴:

- アール・ブリュットの提唱: 専門的な美術教育を受けていない人々による、既成の芸術の規範にとらわれない、独創的で力強い表現を「アール・ブリュット」と名付け、その価値を認め、自身の制作にも大きな影響を受けました。

- 粗野で異質な素材の活用: 砂、瀝青、石、ガラスの破片など、絵画の伝統的な素材ではない、粗野で異質な素材を積極的に作品に取り入れ、独特の質感を生み出しました。

- 子供の絵や落書きのような表現: 洗練された技巧とは対照的な、稚拙でプリミティブな、子供の絵や落書きのような自由な表現を重視しました。

- 反美学の姿勢: 従来の美の基準や価値観を徹底的に批判し、醜さや異質なものの中に新たな美を見出そうとしました。

- 多様なシリーズ展開: 「ウールルプー(Hourloupe)」シリーズのように、独特の線と色彩で埋め尽くされた、迷路のような抽象的な世界を展開するなど、生涯にわたり様々なシリーズを制作しました。

Michel Tapié soleil (1946)

デュビュッフェがアール・ブリュットに触発され、粗い質感や非洗練な形態を用いて創作しています。

抽象的なフォルムが強調され、伝統的な絵画の形式から逸脱しています。

Michel Tapiéという批評家に対するオマージュとして、彼の名前とともに太陽(soleil)のイメージが作品に表れています。

Wols (1913-1951)

ヴォルスは、ドイツ生まれの画家、写真家であり、アンフォルメルの重要な先駆者の一人として知られています。本名はアルフレート・オットー・ヴォルフガング・シュルツェ・バタイユ(Alfred Otto Wolfgang Schulze Battaille)。

主な特徴:

- アンフォルメルの先駆: 第二次世界大戦後のパリで活動し、感情や内面性を直接的に表現する、自由で即興的な抽象表現を探求しました。そのスタイルは、後のアンフォルメルに大きな影響を与えました。

- 即興的で繊細な筆致: 細い線や滲み、かすれなどを多用し、繊細でありながらも不安定で内省的な雰囲気を醸し出す独特の画風を持ちます。

- 物質感の探求: 絵具の質感や偶然の効果を重視し、インクを滴らせたり、引っ掻いたりするなど、様々な技法を試みました。

- 写真家としての活動: 画家として活動する以前は写真家としても活動しており、その経験が後の絵画表現に影響を与えたとも言われています。

- 孤独と苦悩の表現: 生涯を通して経済的な困窮や精神的な苦悩を抱え、その経験が作品に反映され、孤独や不安、生の脆弱さを感じさせる表現となっています。

- 短い生涯と晩年の評価: 40歳という若さで亡くなりましたが、死後その革新的な表現が高く評価され、アンフォルメルの重要な画家として位置づけられました。

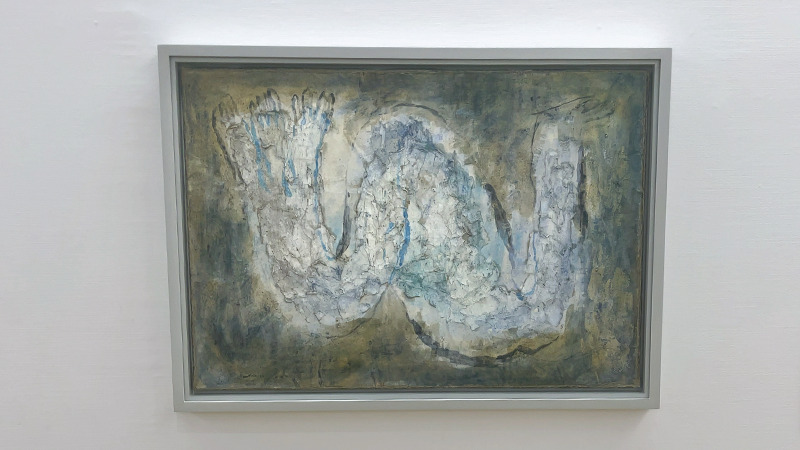

Aile de papillon (1947)

Aile de papillon(蝶の羽)をテーマにした作品で、流動的な線と柔らかな形態が組み合わさり、軽やかで繊細な印象を与えます。

即興的な筆致と、偶然的な効果を取り入れて、自然の美しさや微細な変化を捉えようとしています。

ただし本人は特定のグループに属して活動することはありませんでした。

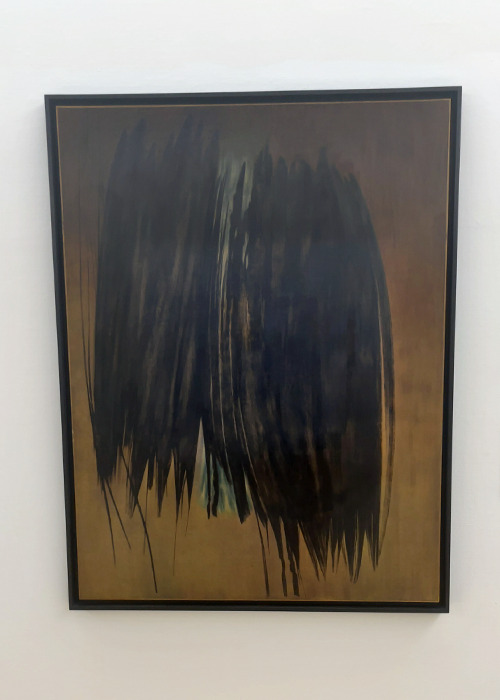

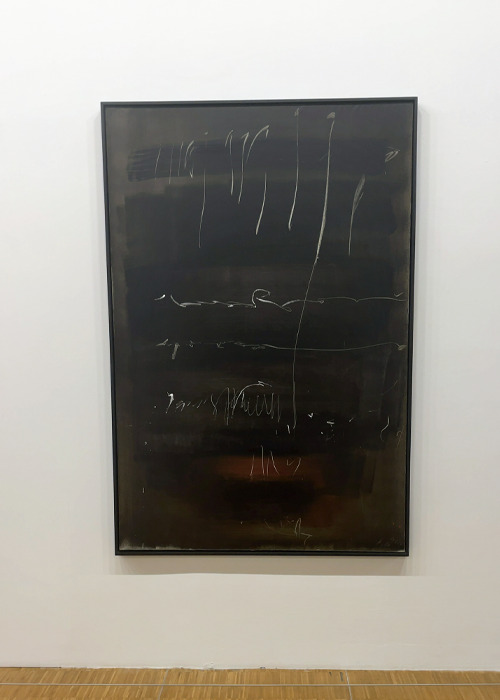

Pierre Soulages (1919-2022)

ピエール・スーラージュ(1919-2022)は、フランスの画家であり、20世紀後半から21世紀にかけて活躍した抽象画家です。「黒の画家」として知られ、黒一色の中に光の反射や質感の変化を探求する独自のスタイルを確立しました。特に、1979年以降に展開した「ウルトラブラック(Outrenoir)」と呼ばれるシリーズは、黒の深みとそこから生まれる光の表現で国際的に高い評価を得ています。彼の作品は、世界中の110以上の美術館に230点以上収蔵されています。

Peinture 200 x 220 cm, 22 avril 2002

構成は五つの水平な帯状の要素からなり、各要素の間や側面の余白に白が配置されています。これにより、左右の視線の移動が促され、全体に不安定な均衡感を与えています。また、白を縁に限定し、黒のマットな質感を強調することで、錯覚的な奥行きを排除しています。

ZAO Wou-Ki (1920-2013)

ザオ・ウーキー(趙無極、1920-2013)は、中国生まれのフランスの画家です。東洋の精神性と西洋の抽象表現を融合させた独自の画風で国際的に高い評価を得ました。パリに移住後、抽象絵画を探求し、色彩豊かでダイナミックな作品を制作しました。ミロやジャコメッティとも親交があり、フランス芸術アカデミーの会員も務めました。

18.10.59 – 15.02.60 (1959-60)

ザオ・ウーキーの特徴である力強い筆致と色彩の爆発が見られます。この作品では、振動する力と重なり合う空間が広がり、彼の内面的な風景や感情が表現されています。

アンフォルメルの影響を受けて、1951年頃から抽象画を描くようになります。

04.05.64 (1964)

Tachisme タシスム

タシスムは、1940年代後半から1950年代にかけてフランスを中心にヨーロッパで流行した抽象絵画の一様式です。フランス語の「tache(しみ、汚れ)」に由来し、筆跡の自発性や、絵具の滴り(ドリッピング)、走り書きのような筆致を特徴とします。

幾何学的抽象に対する反動として現れ、無意識的な表現や偶然性を重視する点が特徴です。「熱い抽象」とも呼ばれ、感情や激しさを表現する手段として用いられました。

タシスムはアンフォルメルの流れの中の一部として考えられる場合もあります。

Jean Fautrier (1898-1964)

ジャン・フォートリエは、20世紀フランスの重要な画家・彫刻家です。タシスム(Tachisme)の最も重要な作家の一人として知られています。

彼の作品は、厚塗り(オート・パット)と物質感を強調した独特のテクスチャーが特徴です。特に第二次世界大戦中に制作された「人質(Otage)」シリーズは、戦争の悲劇と人間の苦悩を、抽象的でありながら強烈な存在感をもって表現しており、彼の代表作として広く知られています。

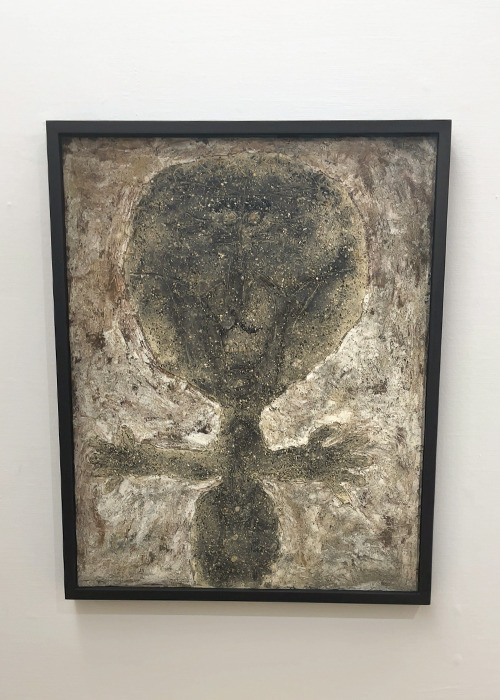

L’écorché (1944)

「人質(Otages)」シリーズの中に含まれる作品です。

この作品は、ナチス占領下のフランスでレジスタンスの人々が拷問・殺害されたという現実に触発されており、「皮を剥がれた人間」という意味のタイトルが示すように、暴力や苦痛、存在の不条理を抽象的かつ物質的な表現で描いています。

Femme douce (1946)

この作品では、女性の顔や身体が柔らかく抽象化され、穏やかで静かな存在感を放っています。戦時中の「人質」シリーズで見られた暴力的で重苦しい表現とは対照的に、《Femme douce》では、より穏やかで優しい感情が滲み出るような色彩とマチエール(絵肌)が使われています。

Hans Hartung (1904-1989)

ハンス・ハルトゥングは、ドイツ生まれのフランスの画家であり、タシスム(Tachisme)およびリリカル・アブストラクション(叙情的抽象)の重要な先駆者の一人です。

彼の作品は、力強いジェスチャーと即興性を特徴とし、長く鋭い線や引っ掻き傷のような筆致、インクの飛沫などを多用しました。初期には具象的な作品も制作しましたが、1930年代以降は抽象へと移行し、独自のスタイルを確立しました。

T 1956-14 (1956)

彼の特徴的なリリカル・アブストラクション(抒情的抽象)のスタイルを示す代表的な作品のひとつです。

この作品では、鋭く勢いのある筆致や線が画面全体にダイナミックに広がっており、色彩は比較的抑えられながらも、強いエネルギーと緊張感が感じられます。

Jean Messagier (1920-99)

ジャン・メサジェは、20世紀フランスの画家、彫刻家、版画家、そして詩人です。彼はリリカル・アブストラクション(叙情的抽象)の主要な指導者の一人であり、タシスム(Tachisme)やアンフォルメル(Informel)といった芸術運動にも関連付けられます。

メサジェの初期の作品は具象的でしたが、1940年代後半には自然の要素を抽象化した独自のスタイルへと発展しました。彼の作品は、大胆な筆致、鮮やかな色彩、そして自由奔放な形態を特徴とし、自然への深い愛情と詩的な感性が感じられます。

Accès à l’été (1957)

《Accès à l’été(夏への入り口)》は、彼の自然や季節の感覚を抽象的に表現した作品のひとつであり、軽やかで詩的な色彩感覚が特徴です。

この作品では、柔らかく明るい色彩と自由な筆致が画面に広がり、まるで夏の訪れを感じさせるような開放感と生命力が表現されています。

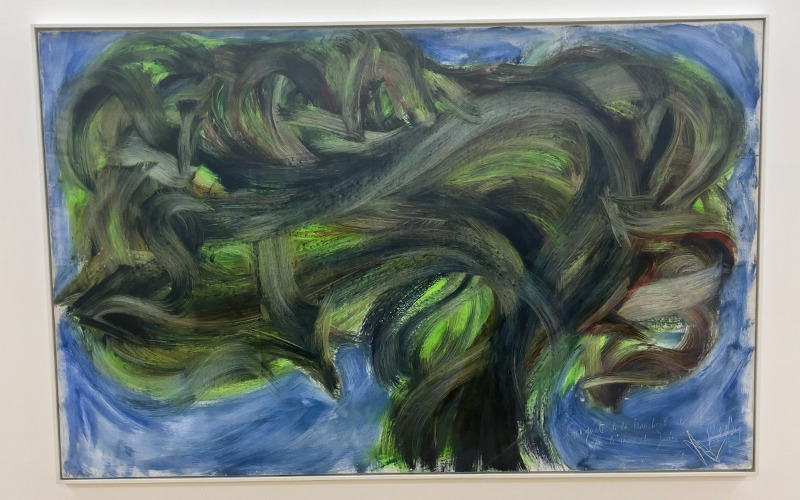

La Conquête de la Franche-Comté par le mois de juin (1969)

《La Conquête de la Franche-Comté par le mois de juin(6月によるフランシュ=コンテの征服)》は、彼の詩的かつ自然への賛美に満ちた作風が際立つ大作です。

タイトルには、彼が生涯愛した故郷フランシュ=コンテ地方と、生命力あふれる6月という季節が象徴的に結びつけられており、作品全体に自然のエネルギーと季節の高揚感が溢れています。画面には鮮やかな色彩が躍動し、抽象的なフォルムと自由な筆致が、まるで風や光、花々の揺らぎを視覚化しているかのようです。

Lyrical abstraction 叙情的抽象

叙情的抽象(Lyrical Abstraction)は、1940年代後半から1950年代にかけてヨーロッパ、特にフランスで発展した抽象絵画の潮流の一つです。感情、感覚、詩情といった内面的な経験を、自由で流動的な筆致や色彩によって表現することを重視します。

タシスム(Tachisme)やアンフォルメル(Informel)と 密接に関連していますが、より繊細で優美な色彩や、音楽的なリズムを感じさせる表現が特徴とされることが多いです。激しい感情の爆発というよりは、内省的で穏やかな感情や、自然の抒情性を抽象的な形で表現しようとする傾向があります。

Georges Mathieu (1921-2012)

ジョルジュ・マチューは、フランスの画家で、アンフォルメルやリリカル・アブストラクション(抒情的抽象)の先駆者として知られています。

彼の作品は、即興的でスピード感あふれる筆致、ダイナミックな線と構図を特徴とし、しばしば大きなカンヴァスに対してパフォーマンス的に描くスタイルをとりました。その絵画は「書」の影響も受け、しばしば東洋的な美意識と結びつけて語られます。

Hommage au maréchal de Turenne (1952)

《Hommage au maréchal de Turenne(テュレンヌ元帥へのオマージュ)》は、彼の初期の代表作のひとつであり、リリカル・アブストラクションの様式が確立されつつある時期の重要な作品です。

この作品は、17世紀フランスの名将テュレンヌ元帥に捧げられたもので、歴史的人物や出来事を抽象的に描くというマチュー特有のアプローチが表れています。画面には、激しい筆致、勢いのある線、そしてエネルギーの爆発のような構成が見られ、即興性と感情の高まりが強く感じられます。

Jean Degottex (1918-1988)

ジャン・デゴテックスは、20世紀フランスの画家であり、タシスム(Tachisme)やリリカル・アブストラクション(叙情的抽象)といった流れに関わる重要な作家の一人です。

デゴテックスの作品は、極めてミニマルでストイックな傾向を持つことで知られています。

彼の特徴的なスタイルは、抑制された色彩、繊細でありながら力強い単一の線、あるいはかすれたような筆跡によって、静寂や瞑想を誘うような空間を生み出す点にあります。絵具を薄く塗り重ねたり、素材の質感を活かしたりするなど、物質性への意識も感じられます。

Ecriture (1963)

《Écriture(書/書くこと)》(1963)は、彼の「筆跡=表現」から「筆跡の消去=無」へと向かう芸術的探求を象徴する作品です。

この作品は、文字や意味を持たない筆致によって構成されており、東洋の書道や禅の思想を感じさせます。彼は筆による即興的な動きや痕跡を重視しながらも、そこに個人の感情を乗せることを排し、むしろ「無」や「空」といった概念に近づこうとしました。

Frédéric Benrath (1930-2007)

フレデリック・ベンラスは、フランスの画家です。彼は、リリカル・アブストラクション(叙情的抽象)の重要な一員として知られています。

ベンラスの作品は、繊細で透明感のある色彩と、流れるような優美なフォルムが特徴です。彼は、水彩のような滲みやぼかしといった技法を油彩に取り入れ、光や空気感、そして夢のような詩的な雰囲気を表現しました。

Les Correspondances (1956)

《Les Correspondances(相互の関連)》(1956)は、複雑で重層的な筆致と色の組み合わせが使用されており、異なる要素が視覚的に「関連し合う」様子が表現されています。

CoBrA コブラ

CoBrA(コブラ)は、1948年にパリで結成された、デンマーク、ベルギー、オランダの若い芸術家たちによる国際的な前衛美術グループです。グループ名は、参加国の首都であるコペンハーゲン (Copenhagen)、ブリュッセル (Brussels)、アムステルダム (Amsterdam) の頭文字を組み合わせたものです。

CoBrAの芸術家たちは、第二次世界大戦後のヨーロッパにおける既存の芸術規範やアカデミズムに反発し、自由で実験的な表現を追求しました。彼らの特徴的なスタイルは、子供の絵のような奔放さ、原始美術や民俗芸術からの影響、そして即興的で力強い筆致にあります。鮮やかな色彩と、動物や人間をモチーフにした、時にグロテスクでユーモラスな形象がよく見られます。

無意識や感情を直接的に表現することを重視し、共同制作や実験的な素材・技法の探求も積極的に行いました。シュルレアリスムの理念を受け継ぎつつも、より直接的で肉体的な表現へと向かったと言えます。

Pierre Alechinsky (1927- )

ピエール・アレシンスキーは、ベルギー出身の画家・版画家で、戦後ヨーロッパの前衛芸術運動「コブラ(CoBrA)」の中心メンバーとして知られています。

彼の作品は、自由奔放な線描、鮮やかな色彩、即興的な筆致を特徴とし、しばしば文字や図像、抽象と具象が混在するユーモラスでエネルギッシュな世界を展開します。東洋の書や日本の墨絵にも強い関心を持ち、1950年代には来日し、日本の書道家たちとの交流も行いました。

Sous le feu (1967)

《Sous le feu(火の下)》は、作品全体には爆発的なエネルギーや衝動的な動きが表現され、赤や黒、オレンジなどの強烈な色彩が使われています。線や形が乱雑に交差し、焦点が定まらないような構図が見る者に不安や危機感を与え、まさに「火」や「戦争」のような破壊的な力を感じさせます。

Svavar Gudnason (1909-1988)

スヴァヴァル・グズナソンは、アイスランドの画家であり、COBRA(コブラ)グループの重要なメンバーの一人です。彼は、アイスランドにおける抽象表現主義の先駆者としても知られています。

力強い色彩と自由奔放な筆致が特徴で、感情やエネルギーを直接的に表現しようとする姿勢が見られます。COBRAグループの理念である、子供の絵のような純粋さやプリミティブな表現への関心も彼の作品に反映されています。

Griman (1949)

抽象化された形状と強い線が、物理的な風景と精神的な世界の相互作用を描いています。

Carl-Henning Pedersen (1913-2007)

カール=ヘニング・ペダーセンは、デンマークの画家であり、COBRA(コブラ)グループの創設メンバーの一人として国際的に知られています。

彼の作品は、鮮やかで幻想的な色彩、童話や神話の世界を思わせる独特の形象が特徴です。太陽、鳥、蛇、仮面、幾何学的な模様などが、自由奔放な筆致で描かれ、夢のような詩情と生命力に満ちています。

Gul kvinde ved havet (Femme jaune au bord de la mer) (1949)

《Gul kvinde ved havet(海辺の黄色い女)》は、彼の幻想的かつ詩的なスタイルを象徴する作品のひとつです。

この絵には、鮮やかな黄色の女性像が海辺に立つ姿が描かれ、夢のような色彩と形態によって、神話的・象徴的な世界が表現されています。

Asger Jorn (1914-1973)

アサガー・ヨルンは、デンマークの画家、彫刻家、陶芸家、そして著述家であり、COBRA(コブラ)グループの主要な創設メンバーの一人です。また「シチュアシオニスト・インターナショナル」の創設者の一人になります。

ヨルンの芸術は、実験的で多様な表現を特徴とし、絵画、彫刻、版画、タペストリー、陶芸など、様々なメディアを横断しました。

Tête de turc (1967)

タイトルの「Tête de turc」はフランス語で「いけにえ」や「標的にされる人」を意味し、この作品には歪んだ顔や激しい筆致、原始的で表情豊かな形態が描かれています。

Constant Nieuwenhuys (1920-2005)

コンスタント・ニーウェンホイス、通称コンスタントは、オランダの画家、彫刻家、グラフィックアーティスト、作家、そして音楽家です。彼は、COBRA(コブラ)グループの創設メンバーの一人として国際的に知られています。

コンスタントの初期の作品は、COBRAグループの精神を反映した、自由奔放で実験的なスタイルが特徴です。子供の絵のような純粋さ、力強い色彩、そして即興的な筆致が見られます。

L’animal sorcier (1949)

《L’animal sorcier(魔法使いの動物)》は、幻想的で奇妙な生き物が鮮やかな色彩と自由な線で描かれており、まるで子どもの絵のような素朴さと野生的なエネルギーに満ちています。

Karel Appel (1921-2006)

カレル・アペルは、オランダの画家、彫刻家、詩人であり、COBRA(コブラ)グループの主要な創設メンバーの一人として国際的に高く評価されています。

アペルの作品は、強烈な色彩、厚塗りによる荒々しい質感、そして力強く奔放な筆致が特徴です。子供の絵のようなプリミティブな表現と、感情を直接的にぶつけたような激しさが同居しています。人物や動物をモチーフにした形象は、しばしば大胆に変形され、生命力や根源的なエネルギーを観る者に伝えます。

抽象画にとどまらず、カラフルで立体的な作品も製作しました。

La Promenade (1950)

《La Promenade(散歩)》(1950)は、原色に近い強烈な色彩と厚く塗り重ねられた絵の具、そして粗く単純化された人物や動物のような形態が描かれ、まるで子どもの絵のような自由さを感じさせます。タイトルの「散歩」とは裏腹に、画面は動的で奔放なエネルギーに満ちており、日常的な行為を神話的・原始的な表現へと昇華しています。

Egill Jacobsen (1910-1998)

エギル・ヤコブセンは、デンマークの画家であり、COBRA(コブラ)グループの重要なメンバーの一人です。

ヤコブセンの作品は、鮮やかで強烈な色彩と、抽象的でありながらも生物的なフォルムが特徴です。彼の描く形象は、しばしば仮面や図像を連想させ、原始的なエネルギーや神話的な雰囲気を漂わせています。自由奔放な筆致と、厚塗りのテクスチャーも彼の作品の特徴の一つです。

Maskedans i Brunt (Danse des masques, marron) (1943)

《Maskedans i Brunt(仮面の踊り、茶色)》は、彼の代表的なモチーフである仮面と踊る人物像を通じて、幻想的かつ儀式的な世界観を描いた作品です。

この作品では、単純化された形と装飾的な色彩を用いて、仮面をつけた人物たちが踊る様子が茶色を基調に表現されており、神話やプリミティブな文化への関心がうかがえます。

Maske (Masque) 1936

《Maske(仮面)》は、彼の仮面シリーズの初期を代表する作品であり、後のコブラ運動への布石となる重要作です。

この作品では、仮面のように平面的で装飾的な顔が描かれ、鮮やかな色彩と単純化された形態によって、非西洋的な美術や原始芸術への関心が表れています。

Nouveau Réalisme ヌーヴォー・レアリスム

ヌーヴォー・レアリスム(Nouveau Réalisme)は、1960年に美術評論家ピエール・レスタニとアーティストたちによってフランスで提唱された前衛芸術運動です。日本語では「新しい現実主義」と訳されます。

この運動は、現代社会の現実=都市・消費・大量生産文化をアートに取り込むことを目指し、既製品(レディメイド)や廃材、広告、日用品などの現実素材を使った作品が多く生み出されました。

Mimmo Rotella (1918-2006)

ミモ・ロテッラは、イタリアの画家であり、デコラージュという技法のパイオニアとして国際的に知られています。ヌーヴォー・レアリスムの重要なメンバーであり、ポップアートの国際的な動向とも関連付けられます。

ロテッラの最も有名な作品は、街頭に貼られた広告ポスターを剥がし、それを重ね合わせたり、破いたりすることで新たなイメージを作り出すデコラージュです。彼はこの技法を1950年代半ばに開発し、「引き剥がされたポスターの詩」とも称される、都市の痕跡や社会の断片を芸術的に再構築する作品群を生み出しました。

Avventuroso (1961)

《Avventuroso(冒険的)》は、彼の代表的技法である「デコラージュ(剥ぎ取り)」を用いた作品で、都市の壁に貼られた広告ポスターを剥がし再構成することで、新たな美を生み出すというアプローチが特徴です。

この作品では、破れた紙片、文字、映画や商品広告の断片が層状に重なり合い、偶然性の中に力強い構成美が生まれています。タイトルの「Avventuroso(冒険的)」は、まさにその制作過程と、視覚的に展開される都市のエネルギーや混沌を象徴しています。

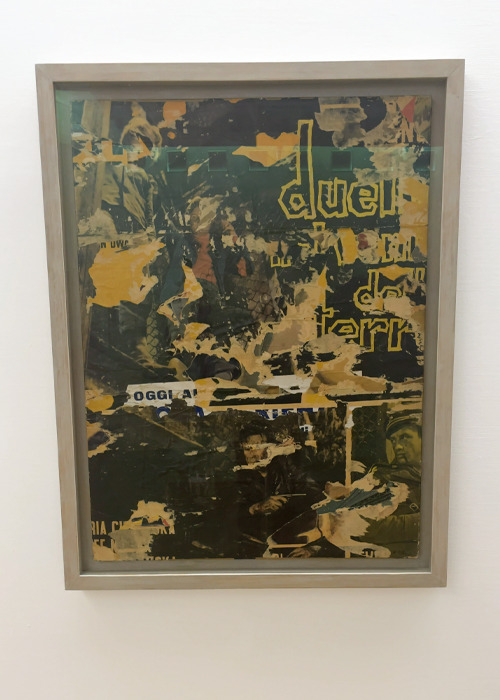

Jacques Villeglé (1926-2022)

ジャック・ヴィルグレは、フランスの画家であり、デコラージュの創始者の一人として、ミモ・ロテッラと共に国際的に知られています。

ヴィルグレの芸術は、都市の風景、特に街頭に貼られた剥がれかけた広告ポスターを素材とすることに特徴があります。彼は、これらのポスターを収集し、意図的に手を加えることなく、そのままカンヴァスに貼り付けたり、重ね合わせたりすることで作品を制作しました。この手法は、「アッサンブラージュ(assemblage)」や「デコラージュ(décollage)」と呼ばれます。

ABC (1959)

《ABC》(1959)は、彼の代表的な技法である「アフシュ(affiches lacérées/引き裂かれたポスター)」によって制作された作品で、都市の壁に貼られたポスターを実際に剥がし取り、それを再構成することで生まれたものです。

この作品では、文字や色彩、広告の断片がランダムに現れつつも、視覚的なリズムや構成の美しさが感じられます。タイトルの《ABC》は、アルファベットの最初の3文字を意味し、言語やコミュニケーションの始まりを象徴すると同時に、都市空間に氾濫する言葉やイメージへのヴィルグレの関心を示しています。

Arman (1928-2005)

アルマン(Arman, 1928-2005)は、フランス生まれのアメリカの彫刻家・画家であり、ヌーヴォー・レアリスムの主要なメンバーの一人として国際的に知られています。

彼の最も特徴的な作品は、「アキュミュレーション(Accumulation)」と呼ばれる、同一の大量の物体を透明なプレキシガラスの箱や容器に集積させたものです。例えば、時計、楽器、絵具チューブ、ゴミなど、日常的なオブジェクトが整然と、あるいは無秩序に集められ、その量と反復によって新たな視覚的インパクトを生み出します。

アルマンは、物体の持つ固有の美しさや、大量に集積されることによる量感、そして社会における消費文化などをテーマに作品を制作しました。また、物体を破壊したり切断したりして再構成する「コラージュ・ア・ラ・カスール(Colère)」と呼ばれるシリーズも制作しています。

楽器を使った作品を数多く製作しているのは、チェロ演奏者の父親とキュビスムの影響と言われています。

Chopin’s Waterloo (1962)

《Chopin’s Waterloo(ショパンのワーテルロー)》は、彼の代表的な「破壊のアッサンブラージュ(Accumulation/Destruction)」シリーズに属する作品です。

この作品では、壊されたピアノや楽器の破片が集積されており、タイトルにある「ショパン」と「ワーテルロー(敗北の象徴)」が対比的に結びつけられ、ロマン主義的音楽とその崩壊、芸術の神聖性の解体がテーマになっています。

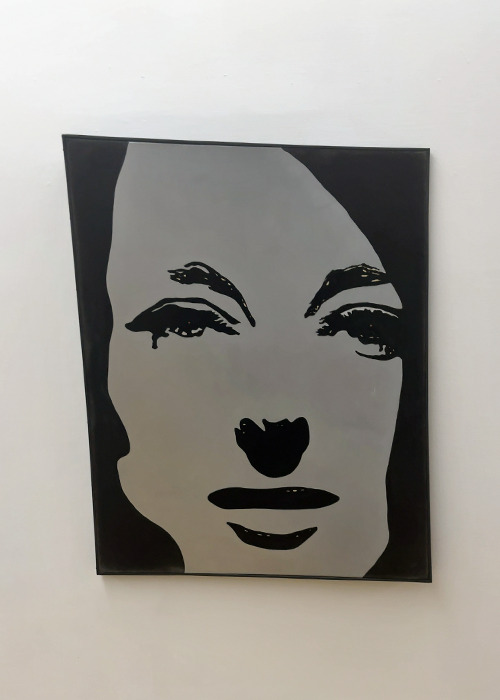

Martial Raysse (1936- )

マルシャル・レイスは、フランスの現代美術家であり、ヌーヴォー・レアリスムの重要なメンバーの一人として知られています。

彼の初期の作品は、大量生産されたプラスチック製品やけばけばしいネオンなど、当時の消費社会の産物を直接的に取り入れた、鮮やかでポップな色彩が特徴でした。彼はこれらの日常的なオブジェクトを組み合わせたり、ペイントを施したりすることで、独特の視覚的なインパクトを持つ作品を生み出しました。

特に有名なのは、「Made in Japan」シリーズに代表される、安価なプラスチック玩具や日用品をネオン管と組み合わせた作品です。これらの作品は、当時の大量消費社会や広告文化を鮮やかに反映しており、ポップアートの先駆けとしても評価されています。

Tableau métallique : portrait à géométrie convexe (1964)

《Tableau métallique : portrait à géométrie convexe(金属画:凹凸幾何学的肖像)》は、ポップアートと前衛的な表現を融合させた作品で、金属素材や反射的な表面を使用し、視覚的に動的で現代的な感覚を創出しています。

この作品では、幾何学的な形状と凹凸のある金属表面を駆使して、肖像画を表現しています。金属の反射や光の変化により、作品は見る角度によって異なる印象を与え、視覚的な変化や時間の経過を感じさせるような効果を生み出しています。

Gérard Deschamps (1937- )

ジェラール・デシャンは、フランスの現代美術家であり、ヌーヴォー・レアリスム(Nouveau Réalisme、新しい現実主義)の重要なメンバーの一人として知られています。

デシャンの作品は、大量生産された安価な消費財、特にカラフルな布地、水着、ビーチ用品、おもちゃなどを素材として用いることに特徴があります。彼はこれらの日常的なオブジェクトを収集し、積み重ねたり、組み合わせたり、吊るしたりすることで、視覚的に強烈で、時にユーモラスなインスタレーションを制作します。

彼の作品は、当時の消費文化や大衆文化を反映しており、その過剰さや魅力、そして儚さを提示していると解釈できます。鮮やかな色彩と、素材の持つ質感、そしてそれらが集積されることによって生まれる量感が、独特のエネルギーを生み出しています。

Les Chiffons de La Châtre – Corsets roses (1960)

ピンク色のコルセットを中心に、布やその他の家庭用品がアートに取り入れられています。デシャンは、消費社会の物質文化や女性の衣類、日常生活の中の使い捨て文化に対する批評を込めて、これらの「不要なもの」を芸術として再構築しました。

まとめ

どの運動も名前こそ違いますが、第2次世界対戦後の世界で、新しい芸術スタイルを模索する画家たちの苦悩が見受けられると思います。

当時の社会情勢を思い浮かべながら鑑賞すると、また違った楽しみが感じられるのではないでしょうか。

国立近代美術館のコレクションについては以下の記事で詳しくご紹介させて頂いております。合わせてご参照ください。

- ポンピドゥー・センター コレクション|ピカソとシャガール:フランス近代美術の二大巨匠

- 色彩の爆発と造形の革新:フォーヴィスム、キュビスム、オルフィスム – ポンピドゥー・センター・コレクション

- ポンピドゥー・センター:表現主義、青騎士、未来派 – カンディンスキーと革新の絵画

- ポンピドゥー・センター:シュプレマティスム、デ・ステイル、形而上絵画 – 抽象美術の多様性

- ポンピドゥー・センターで見る前衛芸術の衝撃 ダダイスムとシュルレアリスム

- ポンピドゥー・センター:アンフォルメル、タシスム、CoBrA、ヌーヴォー・レアリスム – 戦後美術の多様な展開

- 内面と大衆文化、そして概念の探求:抽象表現主義、ポップアート、コンセプチュアル・アート – ポンピドゥー・センター・コレクション

コメント