ルネサンスといえば、イタリアのフィレンツェを思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。

しかし、ルネサンスがイタリアで誕生している時、同時期にフランドル地方(現在のベルギー、フランス北部、オランダ南部)でも、独自の芸術運動が花開いていました。

それが「初期フランドル派」です。

初期フランドル派は、作品の素晴らしさはもちろん、様々な技術的進歩も西洋美術史に大きな影響を与えています。

残念ながら16世紀半ばにオランダを中心として起こった宗教運動で、ほとんどの作品が破壊されてしまい不確かな部分も多いですが、この記事では、時代背景、特徴、そして代表的な画家たちについて解説します。

初期フランドル派とは?:北方ルネサンスの幕開け

初期フランドル派(Early Netherlandish painting)は、1425年頃から1525年頃にかけてフランドル地方で起こった芸術運動です。

イタリア・ルネサンスが古代ギリシャ・ローマ文化の復興を目指したのに対し、初期フランドル派は後期ゴシック様式や国際ゴシック様式を基盤に、写実性や遠近法を取り入れて独自の発展を遂げました。

(イタリア・ルネサンスと比較すると、初期ルネサンス~盛期ルネサンスの時代になります。)

初期フランドル派が栄えた理由:経済的繁栄とパトロンの存在

フランドル地方で芸術運動が起こった理由としては、当時、この辺りの都市はすでに半独立していた状態であったこと、またヨーロッパにおける貿易の中継地として栄えて豊かだったことが挙げられます。

特にベルギー周辺は、毛織物の産地として有名でした。

豊かになった権力者たちは、自分自身の名声を高めるために、多くの芸術作品を発注し、さらにそのことが芸術家たちの競争、発展にも繋がって行きました。

初期フランドル派の特徴:油彩技術と写実主義

油彩画の確率

ヤン・ファン・エイクらによって油彩技術が確立され、従来のテンペラ画に比べて、より豊かな色彩と光の表現が可能になりました。

それにより、広範囲の色調を使用することが出来るようになり、透明度を上げることなどが可能になりました。

リアリズムとナチュラリズム

人物、風景、静物などを細部に至るまで緻密に描写し、リアリズムを追求しました。

象徴主義

日常的なモチーフの中に、宗教的、道徳的な意味を込める象徴主義的な表現が見られます。

装飾写本

初期フランドル派の原型とも言われているのが、装飾写本。

本来は、宗教的なテキストに装飾を施したもので、代表的なものの中に、ケルトの装飾写本などがあります。

当時はフランス王宮で発展し、写実的なものが描かれていました。

この装飾写本に描かれていた写実的な技術を、初期フランドル派の画家たちが取り入れたことが、初期フランドル派の始まりとも言われています。

ギルド

ギルドとは簡単に言うと組合のことです。

当時のヨーロッパでは、どの職業にもギルドがあり、封建的な世界を築いていました。

画家の世界も例にもれず、芸術家として活動するには、ギルドへの加盟が義務付けられていました。

限られた画家のみがマスターとして活動し、他の画家は厳しい徒弟制度の中で作業を強いられました。

また作品だけでなく、画材や作品の売買にも厳しい決まりがありました。

出典:ウィキペディア Early Netherlandish painting

初期フランドル派の時代背景:ブルゴーニュ公国の繁栄と宗教改革

ブルゴーニュ公国の繁栄:

- 14世紀末から15世紀にかけて、フランドル地方はブルゴーニュ公国の統治下にあり、経済的、文化的に繁栄しました。

宗教改革と偶像破壊運動:

- 16世紀に入ると、宗教改革の波が押し寄せ、偶像破壊運動(イコノクラスム)によって多くの芸術作品が破壊されました。

年表

1384年、ヴァロワ=ブルゴーニュ家(フランス、ヴァロワ家の分枝)のフィリップ2世が治めることとなり、ブルゴーニュ公国が誕生します。

1477年、シャルル王が戦死し、娘のマリーが跡を継ぎます。

1477年、マリー公とマクシミリアン大公(ハプスブルク家)と結婚。

1482年、マリー公が死去。ブルゴーニュ公国の消滅。フランスに組み込まれる。

1482年、息子のフェリペが跡を継ぐ。

1506年、フェリペ急死、息子のシャルルが跡を継ぐ。

1516年、シャルルが、カスティーリャ・アラゴン両王国の君主となる。

1519年、神聖ローマ帝国皇帝、カール5世となる。フランドル地方17州をすべて統一する。

1520年代から、ルターに端を発した宗教改革が起こり、Iconoclasm(イコノクラスム)と呼ばれる偶像破壊が行わるようになった。

1556年、カール5世退位。スペインの統治下となる。息子のフェリペ2世がスペイン王位とネーデルランドを受け継ぎ、弟のフェルディナント1世がオーストリア方面を継承する。

1566年、Beeldenstorm(ビルダーシュトゥルム)と呼ばれる大規模な偶像破壊運動が行われる。

1568年、フェリペ2世に対する反乱、80年戦争が始まる。

1581年、Stille beeldenstorm(スティル・ビルダーシュトゥルム)と呼ばれる偶像破壊運動が、アントワープで行われる。

1600年、ネーデルラント連邦共和国として独立。(北部7州)

1609年、スペインとの休戦。

1648年、80年戦争の終結

出典:ウィキペディア ネーデルラント17州

代表画家

メルキオール・ブルーデルラム(Melchior Broederlam1350 -1409)

- 国際ゴシック様式の影響を受け、写実的で装飾的な細密画を得意としました。

- 代表作:「ディジョンのシャルトルーズ修道院の祭壇画」

ジャン・マルエル(Jan Maelwael / Jean Malouel 1365-1415)

- フランスとフランドルで活躍し、宮廷画家として高い地位を得ました。

- 宗教画や肖像画を手がけ、国際ゴシック様式を代表する画家の一人です。

ロベルト・カンピン(Robert Campin, 1375-1444)

- ヤン・ファン・エイクの師匠とも言われ、フランドル絵画の発展に貢献しました。

- 写実的な描写と象徴的な表現を組み合わせた作品が特徴です。

- 代表作:「メロード祭壇画」

リンブルグ兄弟(Gebroeders van Limburg 1385 – )

- 細密画を得意とし、特に「ベリー公のいとも豪華なる時祷書」は最高傑作として知られています。

- 国際ゴシック様式を代表する画家たちです。

フーベルト・ファン・エイク( Hubert van Eyck、1385/90-1426)

- 弟のヤン・ファン・エイクと共に「ヘントの祭壇画」を制作したと言われています。

- その生涯や作品については謎が多い画家です。

ヤン・ファン・エイク(Jan van Eyck 1395-1441)

- 油彩技法を確立し、フランドル絵画の発展に大きく貢献しました。

- 写実的で緻密な描写と、象徴的な表現を組み合わせた作品が特徴です。

- 代表作:「ヘントの祭壇画」「アルノルフィーニ夫妻の肖像」

アンリ・べルジョーズ(Henri Bellechose -1445)

- フランスとフランドルで活躍し、宮廷画家として高い地位を得ました。

- 宗教画や肖像画を手がけ、国際ゴシック様式を代表する画家の一人です。

ロヒール・ファン・デル・ウェイデン(Rogier van der Weyden 1399/1400-1464)

- 感情豊かな人物描写と、劇的な構図を用いた作品が特徴です。

- ヤン・ファン・エイクと並び、フランドル絵画の発展に大きく貢献しました。

- 代表作:「十字架降下」

ジャック・ダレー(Jacques Daret 1404-1470)

- ロベルト・カンピンの弟子であり、その様式を受け継ぎました。

- 宗教画や祭壇画を手がけ、写実的な描写が特徴です。

ヨース・ファン・ ワッセンホフ(Joos van Wassenhove 1410-1480)

- イタリアでも活躍し、フランドル絵画とイタリア絵画の融合に貢献しました。

- 代表作:「ウルビーノの祭壇画」

ペトルス・クリストゥス(Petrus Christus 1410/1420-1475/1476)

- ヤン・ファン・エイクの影響を受け、写実的な肖像画や宗教画を制作しました。

- 代表作:「若い娘の肖像」

アルベルト・ファン・アウワーテル(Albert van Ouwater 1410/1415-1475)

- ハールレムで活躍し、風景画や宗教画を手がけました。

- 現存する作品は少ないですが、初期フランドル絵画の発展に貢献しました。

ディルク・ボウツ(Dirk Bouts 1410/1420-1475)

- ルーヴェンで活躍し、宗教画や肖像画を制作しました。

- 写実的な描写と、静謐な雰囲気が特徴です。

- 代表作:「聖餐の祭壇画」

ジャコマート(Jacomart, 1411-1461)

- スペインの画家。

- 初期フランドル派の影響を受け、バレンシアで活躍しました。

- 宗教画や祭壇画を手がけました。

バーテルミー・デック(Barthélemy d’Eyck 1420-1470)

- フランスのアンジュー公の宮廷画家として活躍しました。

- 細密画や祭壇画を手がけ、国際ゴシック様式を代表する画家の一人です。

シモン・マルミオン(Simon Marmion 1425-1489)

- フランスとフランドルで活躍し、細密画や祭壇画を手がけました。

- 写実的な描写と、優美な色彩感覚が特徴です。

ハンス・メムリング(Hans Memling 1430/1440-1494)

- ブルージュで活躍し、宗教画や肖像画を制作しました。

- 穏やかで優美な人物描写が特徴です。

- 代表作:「聖ウルスラの聖遺物箱」

フーゴー・ファン・デル・グース(Hugo van der Goes 1440-1482)

- ヘントで活躍し、宗教画や祭壇画を制作しました。

- 感情豊かな人物描写と、劇的な構図を用いた作品が特徴です。

- 代表作:「ポルティナリの祭壇画」

ジャン・エイ(Jean Hey / Jean Hay -1505)

- フランスとフランドルで活躍し、宗教画や肖像画を手がけました。

- 写実的な描写と、象徴的な表現を組み合わせた作品が特徴です。

- 代表作:「ムーランの祭壇画」

ヒエロニムス・ボス(Hieronymus Bosch 1450-1516)

- 幻想的で寓意的な作品を多く残し、独特の世界観で知られています。

- 代表作:「快楽の園」

フアン・デ・フランデス(Juan de Flandes 1460-1519)

- スペインの画家。

- 初期フランドル派の影響を受け、スペインで活躍しました。

- 宗教画や肖像画を手がけ、細密な描写が特徴です。

ヘラルト・ダヴィト(Gerard David 1460-1523)

- ブルッヘで活躍し、宗教画や肖像画を制作しました。

- 静かで穏やかな作風が特徴で、ヤン・ファン・エイクやハンス・メムリングの影響を受けました。

シントヤンス(Geertgen tot Sint Jans 1465–1495 )

- ハールレムで活躍し、宗教画を制作しました。

- 夜景や光の表現に優れ、独特の幻想的な雰囲気を醸し出しました。

ミケル・シトウ(Michael Sittow 1468-1525/1526)

- バルト三国出身で、スペインやデンマークなどヨーロッパ各地で活躍しました。

- 宮廷画家として肖像画を多く手がけ、国際的な評価を得ました。

ヤン・ファン・ドルニッケ(Jan van Dornicke 1470-1527)

- トゥルネーで活躍し、宗教画や祭壇画を制作しました。

- ロヒール・ファン・デル・ウェイデンの影響を受け、写実的な描写が特徴です。

ジェハン・ベレガンベ(Jehan Bellegambe, 1470-1534)

- ドゥエで活躍し、宗教画や祭壇画を制作しました。

- 色彩豊かで装飾的な作風が特徴で、地元の貴族や教会から多くの注文を受けました。

ヤン・ゴサート(Jan Gossaert 1478-1532)

- イタリア・ルネサンスの影響を受け、神話画や歴史画を多く手がけました。

- 人体表現に優れ、官能的な作品も制作しました。

ヨアヒム・パティニール(Joachim Patinir 1480-1524)

- 風景画の先駆者として知られ、宗教画の背景に壮大な風景を描きました。

- 岩や木々などの自然描写に優れ、独特の幻想的な雰囲気を醸し出しました。

シモン・ベニング(Simon Bening 1483–1561)

- 細密画家として知られ、祈祷書や時祷書などの装飾を手がけました。

- 植物や動物などの自然描写に優れ、精緻な細密画を制作しました。

ヤン・ファン・スコーレル (Jan van Scorel 1495-1562)

- イタリア・ルネサンスの影響を受け、肖像画や宗教画を多く手がけました。

- ローマでラファエロの弟子として学び、オランダにルネサンス様式を広めました。

アンブロシウス・ベンソン(Ambrosius Benson 1495/1500-1550)

- ブルッヘで活躍し、宗教画や肖像画を制作しました。

- ヘラルト・ダヴィトの工房で学び、その様式を受け継ぎました。

ファン・ヘームスケルク(Maarten van Heemskerck, 1498-1574)

- イタリア・ルネサンスの影響を受け、神話画や歴史画を多く手がけました。

- ローマでミケランジェロやラファエロの作品を学び、力強い人体表現が特徴です。

ヤン・マンディン(Jan Mandyn, 1500-1559)

- ヒエロニムス・ボスの影響を受け、幻想的でグロテスクな作品を制作しました。

- 悪魔や怪物などを描いた風刺画や宗教画で知られています。

ランバート・ロンバード(Lambert Lombard, 1505-1566)

- イタリア・ルネサンスの影響を受け、古代美術の研究や教育に尽力しました。

- フランドルにおけるルネサンス様式の普及に貢献しました。

フラン・フロリス(Frans Floris, 1519-1570)

- アントワープで活躍し、イタリア・ルネサンスの影響を受けた壮大な祭壇画や神話画を制作しました。

- 当時のフランドルで最も影響力のある画家の一人でした。

ピーターコッケ・ファン・アールスト (Pieter Coecke van Aelst 1520-1550)

- イタリア・ルネサンスの影響を受け、建築や装飾デザインの分野でも活躍しました。

- タペストリーのデザインや版画制作なども手がけました。

ピーテル・ブリューゲル(Pieter Bruegel de Oude 1525-1530-1569)

- 農民や風景などを題材とした風俗画や風景画を多く残しました。

- 人間の愚かさや社会風刺などをユーモラスに描いた作品で知られています。

フランス・モスタート(Frans Mostaert, 1528-1560)

- 風景画や宗教画を制作しました。

- ピーテル・ブリューゲルの影響を受け、風俗画も手がけました。

コーネリス・ヴァン・ダルム(Cornelis van Dalem, 1530-1573)

- 風景画や寓意画を制作しました。

- 独特の幻想的な世界観を持つ作品で知られています。

アントーニ・ファン・モントフォート(Anthonie Blocklandt van Montfoort, 1533-1583)

- ユトレヒトで活躍し、イタリア・ルネサンスの影響を受けた宗教画や神話画を制作しました。

- 人物描写に優れ、劇的な構図を用いた作品が特徴です。

ヒエロニムスフ・ランケンI (Hieronymus Francken I, 1540-1610)

- アントワープで活躍し、宗教画や寓意画を制作しました。

- フランケン一族の祖であり、多くの画家を輩出しました。

フラン・フランケン(Frans Francken the Elder, 1542-1616)

- アントワープで活躍し、宗教画や寓意画を制作しました。

- ヒエロニムス・フランケンIの息子であり、フランケン一族の代表的な画家の一人です。

バルトロメウス・スプレンジャー(Bartholomeus Spranger, 1546-1611)

- プラハのルドルフ2世の宮廷画家として活躍し、マニエリスム様式の作品を制作しました。

- 神話画や寓意画を多く手がけ、官能的な裸体表現が特徴です。

アブラハム・ブローマート(Abraham Bloemaert, 1564-1651)

- ユトレヒトで活躍し、マニエリスム様式からバロック様式へと移行する時期の作品を制作しました。

- 風景画、宗教画、神話画など幅広い分野で活躍しました。

フラン・フランケン(Frans Francken the Younger, 1581-1642)

- アントワープで活躍し、宗教画や寓意画を制作しました。

- フラン・フランケン(父)の息子であり、フランケン一族の代表的な画家の一人です。

※ 分類が違う場合もあります。

初期フランドル派以外の画家が含まれている場合もあります。

カタカナ表記に関して実際の発音と異なる場合もあります。

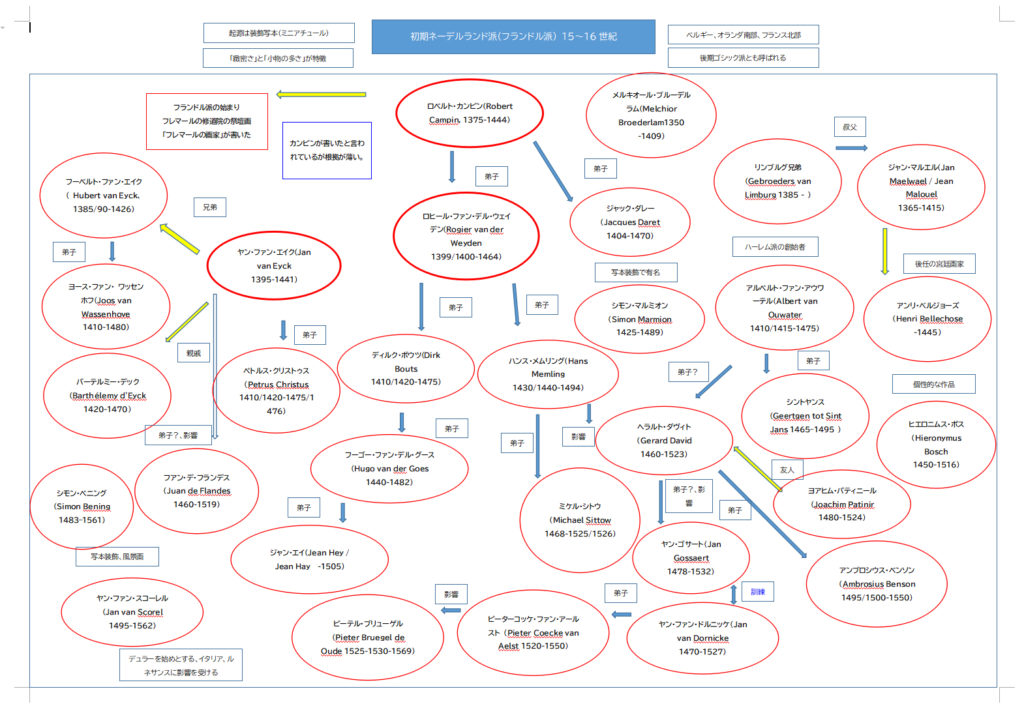

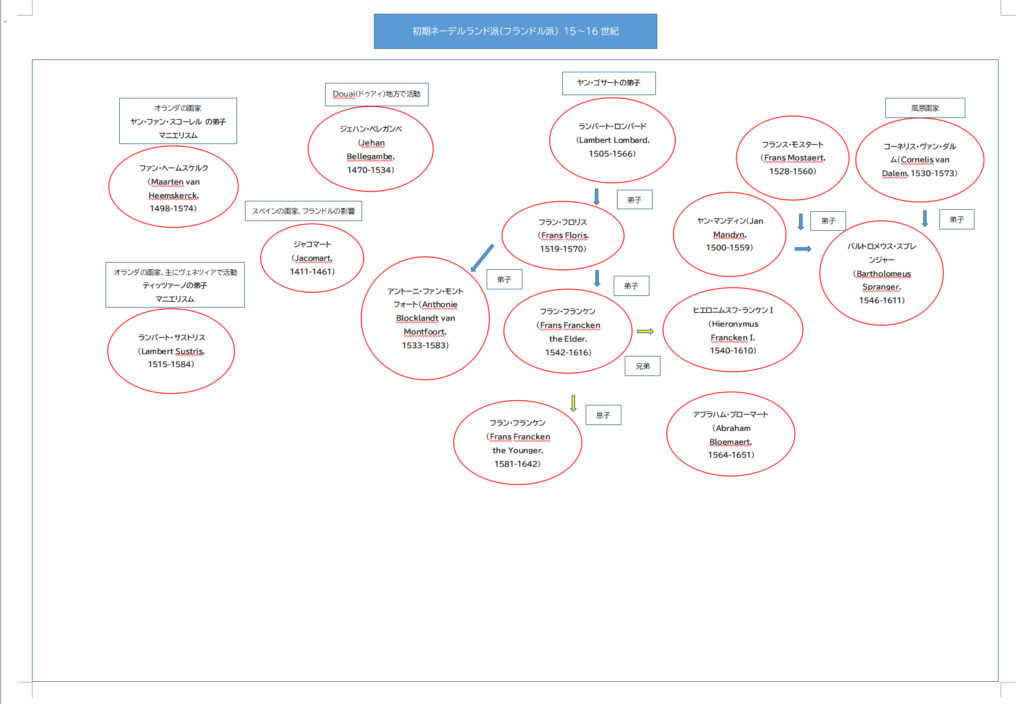

人物相関図

★ご利用の注意点★

上の代表画家の相関図です。

青い矢印は師弟関係を表していますが、実際はその関係がはっきりしていなかったり、ワークショップで働いたことがあるだけであったりします。

情報は英語版、フランス語版ウィキペディアを参考に製作しています。

まとめ

素晴らしい作品が多い初期フランドル派ですが、残念ながら度重なる偶像破壊運動があり、不明な点がとても多い時代です。

そのため、現存する作品もかなり限られているのと、情報も少なく、作者不明の作品も多数あり、なかなか解明が進んでいないようです。

初期フランドル派の始まりと言われ、時代を代表する画家であるロベルト・カンピンの作品ですら、絶対にカンピンの作品だと言い切れるものはないと言われているくらいです。

16世紀後半になると、イタリア・ルネサンスの影響や宗教改革の混乱によって、初期フランドル派は衰退しました。

しかし、その芸術的遺産は、17世紀のフランドル・バロックへと受け継がれ、ルーベンスやヴァン・ダイクといった巨匠たちを生み出しました。

「フランドル・バロック」については以下の記事をご参照ください。

「イタリア・ルネサンス」については以下の記事をご参照ください。

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

西洋美術史の全体像は年表でご紹介させて頂いております。

合わせてご覧頂くと時代の流れが理解しやすくなると思います。

コメント