今回ご紹介するのは、第一次世界大戦中に生まれた芸術運動、「ダダイズム」です。

それまでの芸術の価値観を根本から覆し、無意味や偶然性を重視したダダイズムは、その後の芸術に大きな影響を与えました。

ついに芸術理論は「無意識」の領域に突入します。

この記事では、ダダイズムの起源、特徴、代表的な作家、そしてその後のシュルレアリスムへの影響について、詳しく解説します。

ダダイズム Dadaïsme

ダダイズムとは

「ダダ」の由来は、リヒャルト・ヒュルゼンベック(ドイツの作家)がペーパーナイフを辞書にランダムに入れた時に、馬のおもちゃの俗称である「ダダ」を指したからと言われています。

(諸説あります)

「ダダ」の名前が広がり始めるのは、トリスタン・ツァラ(フランスの詩人)が提唱した「ダダ宣言」(1916年)が最初であると言われています。

ダダの理論は、チューリッヒ、ニューヨーク、ベルリン、パリなどを中心に各国で起きました。

運動は絵画にとどまらず様々な分野に影響を与えました。

ダダの特徴は、それまでの芸術の否定です。

人間の理性の否定、美学の無視にあり、つまり、意識的に制作したものに価値を置かず、偶然性を追求して作品を仕上げる所にありました。

ダダに限ったことではありませんが、第一次世界大戦の影響は当時の芸術界に大きな影響を与えています。

出典:ウィキペディア Dada

活動期間

1915年頃~1922年頃まで

ダダイズムの特徴

- 既成概念の否定:従来の芸術や社会の価値観を否定

- 無意味と偶然性:意味のないものや偶然の要素を重視

- 反理性:理性や論理よりも、感情や直感を重視

- 挑発とユーモア:観客を挑発したり、ユーモアを交えた作品を制作

- 第一次世界大戦に対するアンチテーゼ

年表

1914年、第一次世界大戦勃発

1916年、ツァラによる「ダダ宣言」

1918年、ツァラによる2回目の「ダダ宣言」が出版

代表画家

フランシス・ピカビア(Francis Picabia,1879-1953):

- フランスの画家、詩人。ダダイスムの中心的メンバーであり、キュビスムやシュルレアリスムなど、様々な様式を試みました。

- 代表作:「ウスタラ・マスク」(1913年)

ジャン・アルプ(Jean Arp, 1886-1966):

- フランスの彫刻家、画家、詩人。ダダイスム、シュルレアリスムに関わり、有機的なフォルムの抽象彫刻やレリーフを制作しました。

- 代表作:「人間的な結び目」(1932年)

マックス・エルンスト(Max Ernst, 1891-1976):

- ドイツの画家、彫刻家。ダダイスム、シュルレアリスムの代表的な作家であり、フロッタージュやコラージュなど、独自の技法を開発しました。

- 代表作:「キメラ」(1948年)

マルセル・デュシャン(Marcel Duchamp, 1887-1968):

- フランスの画家、彫刻家。ダダイスム、シュルレアリスムに関わり、「レディ・メイド」と呼ばれる既製品を用いた作品や、概念的な作品を制作しました。

- 代表作:「泉」(1917年)

カミーユ・ブライエン(Camille Bryen, 1907-1977):

- フランスの画家、詩人。第二次世界大戦後に、タシスムと呼ばれる抽象絵画の運動に関わりました。

マン・レイ(Man Ray, 1890-1976):

- アメリカ出身の画家、写真家。ダダイスム、シュルレアリスムの運動に関わり、ソラリゼーションやレイヨグラフといった独自の技法を開発し、幻想的で実験的な作品を制作しました。

- 代表作:「アングルのヴァイオリン」(1924年)、「涙」(1932年)

アルフレッド・スティーグリッツ(Alfred Stieglitz, 1864-1946):

- アメリカの写真家。写真芸術の地位向上に尽力し、写真雑誌「カメラ・ワーク」の発行や「291」ギャラリーの運営を通して、ヨーロッパの前衛芸術をアメリカに紹介しました。

- 代表作:「三等船室」(1907年)、「冬のニューヨーク」(1892年)

ジョルジョ・デ・キリコ(Giorgio de Chirico, 1888-1978):

- 形而上絵画の創始者であり、古代ギリシャやイタリアの都市風景をモチーフに、象徴的で謎めいた作品を制作しました。

- 代表作:「愛の歌」(1914年)、「街の神秘と憂愁」(1914年)

カルロ・カッラ(Carlo Carrà, 1881-1966):

- 未来派を経て、キリコと共に形而上絵画の創始メンバーとなりました。後に独自の様式へと移行しています。

- 代表作:「赤い塔」(1913年)、「形而上学的ミューズ」(1917年)

ジョルジョ・モランディ(Giorgio Morandi, 1890-1964):

- 静物画を中心に、日常的なモチーフを緻密な筆致で描き、静謐で詩的な世界観を表現しました。

- 代表作:モランディの作品は、特定の代表作というよりも、生涯を通して追求した静物画のシリーズ全体が彼の代表作と言えます。

ハンス・リヒター(Hans Richter, 1888-1976):

- ドイツの画家、映画監督。ダダイスムの運動に関わり、抽象的な絵画や実験的な映像作品を制作しました。

- 代表作:「リズム21」(1921年)

ラウル・ハウスマン (Raoul Hausmann, 1886-1971):

- オーストリア出身の画家、写真家、詩人。ベルリン・ダダの中心的メンバーであり、フォトモンタージュやコラージュなど、独自の技法を開発しました。

- 代表作:「メカニカル・ヘッド(精神の我々の時代のメカニカル・ヘッド)」(1920)

ジョン・ハートフィールド(John Heartfield, 1891-1968):

- ドイツの画家、写真家。政治的なフォトモンタージュ作品で知られ、ナチス政権を批判する作品を制作しました。

- 代表作:「アドルフ、超人、彼は黄金を飲み、駄弁を吐き出す」(1932年)

ジョージ・グロス(George Grosz, 1893-1959):

- ドイツの画家、イラストレーター。第一次世界大戦後のドイツ社会を風刺する作品を制作し、新即物主義の代表的な画家の一人として知られています。

- 代表作:「社会の柱」(1926年)

※ 分類が違う場合もあります。

ダダイズム以外の画家が多く含まれています。

カタカナ表記に関して実際の発音と異なる場合もあります。

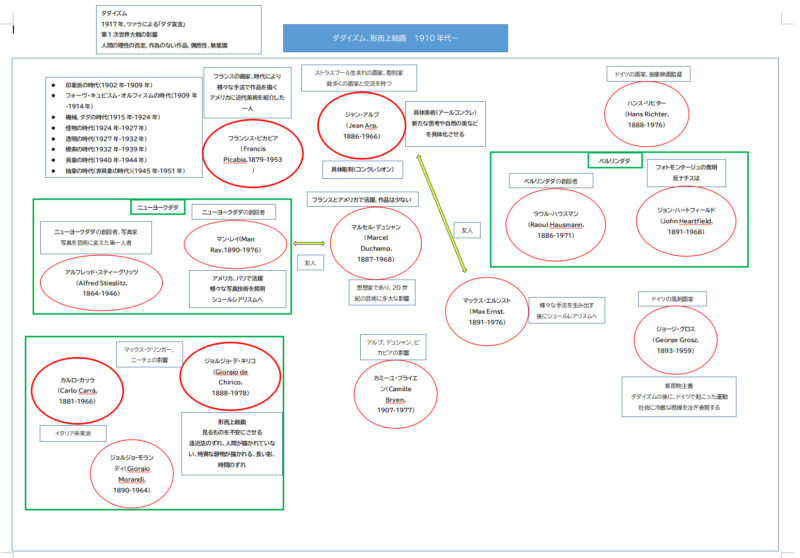

人物相関図

★ご利用の注意点★

上の代表画家の相関図です。

青い矢印は師弟関係を表していますが、実際はその関係がはっきりしていなかったり、ワークショップで働いたことがあるだけであったりします。

情報は英語版、フランス語版ウィキペディアを参考に製作しています。

まとめ

「未来派」、「キュビスム」、「表現主義」などの理論を取り入れつつ、新しい可能性を模索した「ダダイズム」でしたが、作品は難解を通り越してよく分からないものになってしまいました。

「ダダイズム」は、結局はそれまでの芸術の破壊であり、破壊することにより注目を集めていました。

但し、当然破壊だけでは何かを生み出すことは出来ず、短い期間で終焉を迎えます。

この「ダダイズム」の問題を解決するために生まれた新しい運動が、次回ご紹介させて頂く、「シュルレアリスム」です。

「ダダイズム」と「シュルレアリスム」は、一つのセットとして考えて頂くと、少しは分かりやすくなると思いますので、ぜひ次回の記事も合わせてご覧になって見てください。

また、以下の記事では実際の作品をとおして、ダダイズムとシュルレアリスムを比較することが出来ます。

「ダダイズム」までのフランスを中心とした美術史の流れは以下になります。

- 前期ルネサンス:何故ルネサンスは起こったのか?

- 初期ルネサンス:多くの技術革新

- 盛期ルネサンス:ダヴィンチ、ミケランジェロ、ラファエロによる完成形

- マニエリスム:新たな世界観への挑戦

- バロック・イタリア:劇的なシーンの登場

- 古典主義・フランス:ルイ14世スタイルの誕生

- ロココ・フランス:華やかで優雅なルイ15世スタイル

- 新古典主義・フランス:ナポレオンの台頭、アンピール様式

- ロマン主義・フランス:個人の感情を重視するドラクロワの登場

- ロマン主義・イギリス:イギリス絵画の黄金期

- アカデミック美術・フランス:権威主義、絵画のランク付け

- 写実主義・フランス:バルビゾン派の誕生、戸外での活動

- 印象派・フランス:モネ、ルノワールの登場

- 新印象派・ポスト印象派:ゴーギャンの登場、新時代の幕開け

- 象徴主義:人間の内面の表現

- フォーヴィスム・キュピズム:西洋絵画史の転換点、ピカソの登場

- 表現主義:前衛芸術の誕生

- アール・ヌーヴォー:究極の曲線美

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

コメント