今回ご紹介させて頂く、オルセー美術館コレクションは、リアリズム(仏語:レアリスム Réalisme)の画家たちです。

日本では、写実主義、現実主義と記載されることが多いと思います。

リアリズムの画家たちの中で、最もお勧めしたいのがやはりクールベ。

19世紀フランスにおけるリアリズムの中心的な存在だけでなく、その後の画家たちに多大な影響を与えた画家です。

オルセー美術館には幅5メートルから7メートルもある大作が数点展示されていますので、ぜひ見逃さないように鑑賞してくださいね。

それでは早速ご紹介させて頂きます。

リアリズムとは

リアリズム自体は新しい発想ではなく、視覚的な外観をとらえる自然主義的な発想と考えるとルネサンス期から存在するものです。

(オランダのヤンファンエイク、ピーターブリューゲル、スペインのベラスケスなど多くの有名画家たちもリアリズムに含まれると思います。)

今回ご紹介させて頂いている19世紀のリアリズムは、当時フランスの美術の中心であった、ロマン主義、新古典主義への反発から生まれたものになります。

1848年に、ボードレールの影響を強く受けたクールベが、「リアリズム宣言」を発表します。

その真意は「理想の否定」であり、現実の世界、生活の描写を主題にしました。

(実際にはボードレールが意図していたのもとは違ったようです)

この流れはバルビゾン派の画家を生み出し印象派まで繋がって行きます。

(広義で見れば、印象派までがリアリズムになると思います。)

出典:ウィキペディア リアリズムより引用

Octave Tassaert (1800-1874)

オクターブ・タサールは、フランスの画家、版画家、リトグラフ作家です。彼は、肖像画、風俗画、宗教画、歴史画、寓意画など、幅広いジャンルの作品を制作しました。特に、パリの貧しい人々の悲惨な生活を描いた風俗画や、官能的な女性像、エロティックな場面などが知られています。批評家からはメロドラマ的と評されることもありましたが、大衆には人気がありました。ゴーギャンやゴッホなども影響を受けたと言われています。

Une famille malheureuse (1849)

《不幸な家族(Une famille malheureuse)》は、19世紀のフランス社会における貧困と苦しみを描いた感情的な作品です。この絵には、家族が困窮し、悲しみに暮れる様子が描かれており、家族のメンバーが物理的・精神的な苦しみを共有している場面が強調されています。

Honoré Daumier (1808-1879)

オノレ・ドーミエは、19世紀フランスの画家、彫刻家、そして最も重要な風刺版画家の一人です。彼は、当時の政治や社会の不正、ブルジョワジーの滑稽さを鋭い観察眼とユーモアで捉え、数多くのリトグラフ作品を新聞や雑誌に発表しました。代表作には、風刺画集『カリカチュール』や『シャルivari』に掲載された連載、そして油彩画「三等客車」などがあります。彼の作品は、社会批判の精神と卓越した描写力によって、同時代の人々だけでなく、後世の芸術家や社会批評家にも大きな影響を与えました。

La République (1848)

《共和国(La République)》は、フランスの1848年革命を背景に描かれた象徴的な作品です。この絵では、フランス革命の理念である自由、平等、博愛を象徴する女性像が描かれ、共和国の誕生とその理念を祝うメッセージが込められています。

1848年2月24日に共和国宣言が出され、新しい国の公式イメージを画家に募集しました。その際に応募したのがこちらの作品です。最終結果は11位だったそうです。

Les voleurs et l’âne (1858-60)

《泥棒とロバ(Les voleurs et l’âne)》は、風刺的な絵画で、月明かりの下、ロバを連れた二人の泥棒が、何かを盗んで逃走している場面を描いています。

Jean de La Fontaineの寓話(二人の泥棒が盗んだロバをめぐって言い争っている間に、三人目の泥棒がそれを盗むという話)を下に製作された作品です。

Scène de comédie (1860)

《喜劇の一場面(Scène de comédie)》は、19世紀フランスの劇場文化を風刺的に描いた作品です。

この絵には、舞台上で繰り広げられる誇張された演技や登場人物の滑稽な表情が描かれており、観客の存在を省くことで、観る者の視線を登場人物のやりとりに集中させています。演劇の中に潜む人間の虚栄心や可笑しさを鋭く捉えるドーミエの視点が表れており、彼の特徴であるユーモアと社会批評性が感じられる一作です。

La blanchisseuse (1863)

《洗濯女(La Blanchisseuse)》は、労働者階級の女性の日常を描いた感動的な作品です。

この絵には、洗濯物を抱え、幼い子どもを連れて坂道を上る女性の姿が描かれています。重労働に耐える母親の背中と、寄り添う子どもの姿は、19世紀パリの下層社会で生きる人々の厳しい現実を静かに語りかけてきます。

Don Quichotte et la mule morte (1867)

《ドン・キホーテと死んだラバ(Don Quichotte et la mule morte)》 は、セルバンテスの小説『ドン・キホーテ』に基づいた作品のひとつで、幻想と現実のギャップを静かに描いた印象的な場面です。

この絵では、痩せた馬ロシナンテにまたがるドン・キホーテが、倒れたラバ(ラバ=ロバと馬の交雑種)を見つめる様子が描かれています。雄大な冒険を夢見る彼の姿と、横たわる無力な動物との対比は、理想と現実の落差、そして人間の滑稽さや哀しさを象徴しています。

Gustave Courbet (1819-1877)

ギュスターヴ・クールベ(Gustave Courbet) は、19世紀フランスの写実主義(レアリスム)を代表する画家であり、「見たものしか描かない」という信念のもと、歴史画や神話画に代わって日常生活や労働者、農民など現実の世界を芸術の主題に据えました。

最初に個展を開いた画家と言われています。

L’homme à la ceinture de cuir. Portrait de l’artiste (1845-46)

《革のベルトをした男(L’homme à la ceinture de cuir)— 自画像(Portrait de l’artiste)》 は、若き日のクールベが自らを描いた力強い自画像です。

この作品では、黒い衣服に身を包み、革のベルトを締めた男性(画家自身)が正面を見据えるように立っており、そのまなざしには自信と挑戦心が感じられます。背景は暗く抑えられ、人物の存在感が際立っています。

L’homme blessé (1844-54)

《負傷した男(L’homme blessé)》は、画家自身をモデルにしたとされる、激情と苦悩を描いたドラマティックな自画像的作品です。

この絵には、傷を負って横たわる男性が描かれており、その表情やポーズからは深い痛みと絶望が感じられます。初期の構想では彼の隣に女性がいたとも言われており、失恋や喪失といった個人的感情が背景にあると考えられています。

Un enterrement à Ornans (1849-50)

《オルナンの埋葬(Un enterrement à Ornans)》 は、彼の故郷オルナンでの実際の葬儀を題材にした、写実主義の代表的作品です。

この絵は、地方の普通の人々による葬式の様子を、巨大なキャンバス(横6メートル超、高さ 315.45cm 幅 668cm)に堂々と描いたもので、それまで歴史画や宗教画にのみ許されていた大画面に、庶民の現実が描かれたことは当時大きな衝撃を与えました。

登場人物たちは感情を抑えた表情で立ち並び、荘厳さや理想美とは無縁の、ありのままの姿が表現されています。クールベはこの作品で、「英雄ではなく、普通の人々こそ描くに値する」とする写実主義の思想を強く打ち出しました。日常の出来事を芸術の中心に据えた、革新的かつ象徴的な作品です。

画面は3つに分かれていて、左側から、教会の人々、男性、女性になっています。

L’Atelier du peintre (1854-55)

《画家のアトリエ(L’Atelier du peintre)》(1854–55年) は、正式タイトルを《画家のアトリエ―私の7年間の芸術的人生の寓意》といい、クールベの芸術観と社会観を象徴的に表現した大作です。

この巨大な絵(高さ 361cm 幅 598cmの)には、中央でキャンバスに向かう画家本人が描かれ、その周囲にさまざまな人物が集まっています。右側には友人や支援者、芸術家たちが、左側には農民や乞食、聖職者など社会のあらゆる階層の人々が配されています。(豊かな人や貧しい人、富、貧困、死などを表す)

この構成は、芸術が社会全体と関わるべきだというクールベの思想を視覚化したもので、彼の写実主義的信念を象徴する作品です。

様々な要素が取り入れられており、ここで詳しく解説することは不可能なので、ご興味の湧いてきた方はぜひ色々と調べてみてください。

Portrait de Champfleury (1855)

《シャンフルーリの肖像(Portrait de Champfleury)》は、クールベと親交の深かった文学者・批評家シャンフルーリ(Champfleury(Jules-François-FélixHusson))を描いた肖像画です。

シャンフルーリは写実主義(レアリスム)の理論的擁護者であり、クールベの思想に共鳴して彼の活動を支援していました。この肖像では、彼が椅子に腰かけ、書物に囲まれた知的な雰囲気の中で穏やかに微笑んでおり、信念と温かみがにじみ出ています。

Le rut du printemps. Combat de cerfs (1861)

《春の雄叫び。鹿の戦い(Le rut du printemps. Combat de cerfs)》は、自然界の力強い一瞬を捉えた作品です。

この絵には、春の交尾期に戦う2頭の雄鹿が描かれています。激しくぶつかり合う鹿たちの姿は、自然の力と生命の営みを力強く表現しており、クールベの写実主義的なスタイルが際立っています。動物たちの躍動感や筋肉の緊張感が生き生きと描かれ、自然界の美しさと荒々しさが同時に感じられます。

高さ 355cm 幅 507cmの大作です。

こちらの作品はGoogleのポリシー違反に該当する可能性があるため掲載を控えさせて頂いております。

Femme nue au chien (1861-62)

《犬とともに座る裸婦(Femme nue au chien)》 は、女性の裸身と犬というモチーフを描いた作品です。

この絵には、裸の女性が座っている姿が描かれ、その膝の上に犬が寄り添っています。女性の肉体は写実的に表現され、豊かな曲線や陰影が丁寧に描かれていますが、同時に犬との親密な関係がこの作品に温かみを与えています。

クールベの愛人であったLéontine Renaudeを描いた作品と言われています。

こちらの作品はGoogleのポリシー違反に該当する可能性があるため掲載を控えさせて頂いております。

Femme nue couchée (1862)

《横たわる裸婦(Femme nue couchée)》は、写実主義の手法を駆使して女性の裸身を力強く描いた作品です。

この絵では、横たわる女性が裸で描かれており、クールベはその肉体の質感や陰影を非常に細密に表現しています。女性の姿勢や体のラインに強い焦点を当て、その官能的な美しさをリアルに捉えていますが、同時に力強い自然主義的な表現が特徴です。

ゴヤの作品(La Maja desnuda)に影響を受けて描いたと言われています。

第二次世界大戦中にソビエト軍に盗まれて、2000年に市場に出てくるまで行方不明であったそうです。

Le ruisseau noir (1865)

《黒い小川(Le ruisseau noir)》は、自然景観を描いた作品で、クールベの写実主義的アプローチを代表するものです。

この絵では、山間の小川を描き、その水面に反射する自然の景色や周囲の木々が精緻に表現されています。特に水の描写に注力しており、細かな光の変化や水流の質感がリアルに再現されています。また、「黒い小川」というタイトルは、川の水の色合いや暗い影の表現に由来しており、全体的に静謐で落ち着いた雰囲気を持っています。

Remise de chevreuils au ruisseau de Plaisir-Fontaine (1866)

《プレジール=フォンテーヌの小川に放たれる鹿(Remise de chevreuils au ruisseau de Plaisir-Fontaine)》は、自然と動物を題材にしたクールベの作品で、特に鹿を描いた作品です。

この絵では、鹿が小川に放たれているシーンが描かれ、彼の特徴的な写実主義の技法が活かされています。水の流れや草木のディテール、鹿の肉体の表現が非常に精緻で、自然の力強さと生命力を強調しています。

フランクフルトへの旅行中に描いた作品と言われています。

こちらの作品はGoogleのポリシー違反に該当する可能性があるため掲載を控えさせて頂いております。

La Source (1868)

《泉(La Source)》は、女性の裸身を描いた風景画であり、クールベの写実主義的手法と自然への深い関心を示す作品です。

この絵では、女性が泉の水を汲むシーンが描かれており、彼女の肉体は非常にリアルに表現されています。

La mer orageuse dit aussi La vague (1870)

《嵐の海(La mer orageuse)、または《波(La vague)》は、海の荒れた状況を描いた力強い風景画です。

この作品では、激しく打ち寄せる波が描かれ、自然の力強さと荒々しさがリアルに表現されています。波が白く泡立ち、力強い水しぶきが飛び散る様子が生き生きと捉えられています。

多くの画家が描いたように、クールベもまたノルマンディー地方を訪れます。Étretat(エトルタ)滞在中に描いた作品です。

La falaise d’Etretat après l’orage (1870)

《嵐の後のエトルタの崖(La falaise d’Etretat après l’orage)》も、フランスのエトルタ海岸の象徴的な崖を描いた風景画です。

この作品では、嵐が過ぎ去った後の静かな海岸の風景が描かれています。エトルタの特徴的な白い崖が中央に描かれ、空は暗く雲が漂う中、海の穏やかさと崖の壮大さが強調されています。

Jules-Antoine Castagnary (1870)

《ジュール=アントワーヌ・カスタニャリー(Jules-Antoine Castagnary)》は、クールベがフランスの美術評論家であり、写実主義を支持していたカスタニャリーを描いた肖像画です。

カスタニャリーは、クールベの芸術を積極的に支持し、写実主義の擁護者としても知られています。

La truite (1873)

《鱒(La truite)》は、自然と動物を題材にしたクールベの写実主義的な作品で、特に魚を描いたものです。

この絵では、鱒が川の中を泳ぐ姿が描かれており、クールベはその細部まで精緻に描写しています。

Rosa Bonheur (1822-1899)

ローザ・ボヌールは、19世紀フランスの著名な女性画家であり、特に動物画の分野で高い評価を得ました。写実的かつ生き生きとした動物の描写は、当時の美術界において独自の位置を確立しました。

Labourage nivernais (1849)

《ニヴェールの耕作(Labourage nivernais)》は、フランスの女性画家ローザ・ボンヘールの代表作で、農作業のシーンを描いた力強い作品です。

この絵では、ニヴェール地方の農民が馬と一緒に耕作を行っている場面が描かれています。

Alfred Stevens (1823-1906)

アルフレッド・ステヴァンスは、19世紀ベルギー生まれの画家で、主にパリで活躍しました。彼は、現実主義の流れを受け継ぎながらも、洗練された色彩感覚と優雅な筆致で、当時のブルジョワ階級の女性たちの日常生活や室内情景を描き出す独自のスタイルを確立しました。

マネを始めとする印象派の画家と交流があり、日本美術に強く影響されました。

肖像画等では、着物を着た作品を多数描いています。

Ce qu’on appelle le vagabondage (1854)

《いわゆる浮浪(Ce qu’on appelle le vagabondage)》(1854年) は、19世紀フランス社会における貧困と不平等に目を向けた社会的リアリズムの作品です。

この絵では、パリの通りで母と子が路上に座り込んでいる姿が描かれています。彼らの疲れきった表情や薄汚れた衣服が、浮浪者として扱われる人々が警察に徒歩で連行される様子が、過酷な現実を物語っています。

1855年の万国博覧会に出品され、この作品を見たナポレオン三世は大変感銘を受け、「このようなことが起きてはならない」と言い、その後実際に浮浪者を連行するときは護送車が利用されるようになったというエピソードがあります。

William Morris Hunt (1824-1879)

ウィリアム・モリス・ハントは、19世紀アメリカの画家で、特にボストンを中心に活躍しました。彼は、フランスのバルビゾン派の影響をアメリカに紹介した重要な人物として知られています。

Paysanne, La Marguerite (1852)

《農婦、マルグリット(Paysanne, La Marguerite)》は、フランスの農村で暮らす女性を題材にした写実的な肖像画です。

この作品では、素朴な衣服をまとった農婦が、静かにこちらを見つめる姿が描かれており、彼女の穏やかな表情や慎ましい佇まいが印象的です。

Jules Breton (1827-1906)

ジュール・ブルトンは、19世紀フランスの自然主義の画家です。フランス北部の農村地帯、特に故郷であるパ=ド=カレー県のクリエールとその周辺の農民たちの生活を、温かい眼差しと写実的な筆致で描きました。農民を初めて描いた画家と言われています。

Le rappel des glaneuses (1859)

《落穂拾いの呼び戻し(Le rappel des glaneuses)》(1859年) は、収穫後の畑で働く農村女性たちを描いた、写実主義の代表的な農村画です。

この作品では、夕暮れ時に合図で呼び戻される落穂拾いの女性たちが描かれています。彼女たちは、収穫後に残されたわずかな麦の穂を拾っており、貧しい生活を支えるための労働を象徴しています。左側では、監督官が収穫の終わりを告げています。空の色合いや広がる農地、疲れた様子の人物たちが、労働の厳しさと自然との一体感を静かに物語っています。

1859年のサロンに出品され、非常に高い評価を得た作品です。

Le soir (1860)

《夕べ(Le soir)》は、フランスの農村を舞台に、農作業を終えた女性の姿を詩情豊かに描いた作品です。

画面中央には、一日の労働を終えて帰路につく若い農婦が描かれており、穏やかな夕暮れの空と静かな風景が彼女を包み込むように広がっています。彼女の表情や姿勢からは、疲労とともに満ち足りた安らぎが感じられ、日常の中にある美と尊厳が表現されています。

Antoine Vollon (1833-1900)

アントワーヌ・ヴォロン(1833年 – 1900年)は、19世紀フランスの画家で、写実主義の流れを汲みながらも、独自の力強い筆致と豊かな色彩感覚で静物画、風景画、肖像画などを描きました。

特に静物画においては、金属器、果物、魚介類などを、光と影を巧みに操り、物質感を際立たせて描くことで高い評価を得ました。彼の作品は、日常的な対象の中に美しさを見出し、力強いマチエール(絵肌)と大胆な構図が特徴です。

また、風景画においても、フランス各地の風景を、印象派の先駆けとも言えるような自由な筆遣いで捉えました。

Armures (1875)

《武具(Armures)》 は、精緻な筆致と写実的な表現で知られるヴォロンによる静物画で、重厚な鎧や武具を題材にしています。

この作品では、中世の甲冑や剣、盾などの金属製品がリアルに描かれており、光沢や質感の表現に優れています。

Alphonse Legros (1837-1911)

アルフォンス・ルグロは、フランス生まれの画家、版画家、彫刻家で、後にイギリスに帰化しました。彼は、写実主義の流れを汲みながらも、より内面的な感情や社会的なテーマを深く掘り下げた作品を制作しました。

フランスでは、クールベの影響を受け、貧しい人々や農民の生活を暗く重厚な色彩で描きました。その後イギリスに渡り、スレード美術学校で教鞭を執りながら、風景画、肖像画、そして特に版画の分野で重要な業績を残しました。

Une amende honorable (1868)

《名誉の赦し(Une amende honorable)》 は、17世紀の宗教的儀式「アマンド・オノラブル(名誉の償い)」をテーマにした、歴史的かつ道徳的主題をもつ作品です。

この絵では、罪を犯した者が大勢の前で公に許しを請う厳粛な場面が描かれています。白い衣をまとった男性が聖職者や町の人々の前で跪く姿は、悔悛と社会的制裁、宗教的儀式の緊張感を象徴しています。

Carolus-Duran (1837-1917)

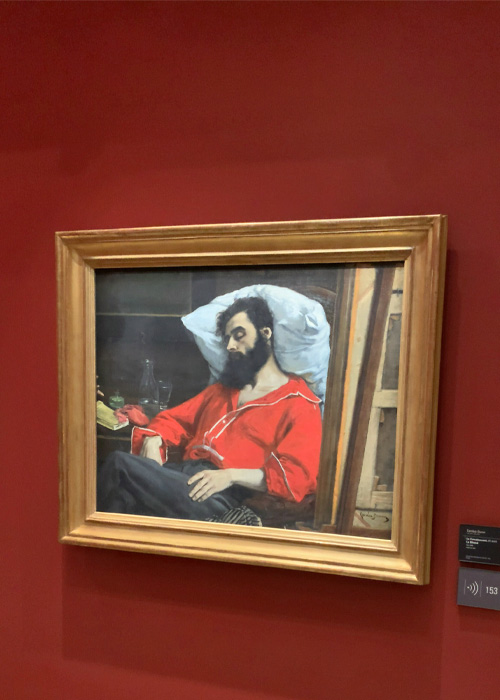

Le convalescent (1860)

アカデミズムの下で修業したカロリュス・デュラン。

フランソワ・スションの弟子になります。

マネやロートレックとも友人であり、様々な影響を受けています。

肖像画を多く描いていて、注文を受けて製作するものは古典的な手法で描いていました。

(個人的に描くものは自由に描いていたようです。)

リアリズムであり、写実主義になると思います。

まとめ

いかがでしたか。

クールベはもちろん、スティーブンスやブルトンも見ごたえのある作品だったと思います。

基本的に、予備知識がなくても十分に楽しめますが、作品によっては何のシーンを描いているのか少し知識があると、より楽しめると思います。

バルビゾン派の画家たちは別の記事でご紹介させて頂いているのでこの記事には載せておりませんが、バルビゾン派の画家もリアリズムに分類されます。

また広義の意味では、マネやドガ、そして印象派もリアリズムの画家になります。

この辺りの分類は記事の都合上、より分かりやすくお伝えするために分類しているので、正確ではない部分も多々あると思いますので、予めご了承ください。

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

なお作品の解釈については、オルセー美術館公式ページを参考にさせて頂いております。

オルセー美術館に展示されているその他の作品は以下にて詳しくご紹介させて頂いております。

- オルセー美術館で味わうアカデミック美術の巨匠たち ― アングル、カバネル、ブグロー、ジェローム

- オルセー美術館コレクション: ドラクロワとロマン主義 - フランスの代表的画家とアカデミズムの対立

- 【オルセー美術館】コロー、ミレー…バルビゾン派を代表する「バルビゾン七星」の絵画を堪能!

- オルセー美術館で体感する「リアリズム宣言」!クールベ率いる反アカデミズムの画家たち

- オルセー美術館の印象派前夜|マネ、ドガ、ゴンザレスの革新的芸術

- 【オルセー美術館】シスレー、モネ、ルノワール… 光の巨匠たち!印象派を代表する傑作を堪能

- 【オルセー美術館】印象派を支えた隠れた功労者たち!カイユボット、ピサロ、モリゾの魅力に迫る

- 【オルセー美術館】点描の革命児たち!スーラ、シニャック…新印象派の輝き

- 【オルセー美術館】セザンヌとゴッホ ― 孤高の天才たちが描いた「ポスト印象派」の世界

- オルセー美術館コレクション|ポール・ゴーギャンとエミール・ベルナール:ポン=タヴァン派と綜合主義の誕生

- オルセー美術館コレクション|ナビ派の神秘主義と名画たち:セリュジエ、ボナール、ヴュイヤール、ドニ

- オルセー美術館:象徴主義の巨匠 シャヴァンヌとモロー – フランス絵画の精華

- オルセー美術館 アール・ヌーヴォー:ロートレックとウジェーヌ・グラッセ – 華麗なる時代の美

- オルセー美術館:抽象絵画の巨匠たち – ピカソ、クプカ、モンドリアンと現代美術への道

コメント