オルセー美術館印象派コレクション、第2弾。

今回は、ピサロを中心に、モリゾやカイユボットなどの作品をご紹介させて頂きます。

なお、印象派についての説明や、シスレー、モネ、ルノワールの作品はこちらでご紹介させて頂いております。

合わせてご覧になってください。

Johan Barthold Jongkind (1819-1891)

オランダの画家ヨハン・バルトルト・ヨンキントは、印象派の先駆者の一人とされています。彼は、自由な筆致と光の表現を重視した風景画や海洋画を制作し、後の印象派の画家たちに大きな影響を与えました。特に、ウジェーヌ・ブーダンやクロード・モネといった画家たちに影響を与え、モネはヨンキントを「私の目の教育を決定的にしてくれた」と語っています。

ヨンキントは、ハーグの美術アカデミーでアンドレアス・シェルファウトに師事した後、1846年にパリに移り、ウジェーヌ・イザベイやフランソワ=エドゥアール・ピコに学びました。サロンにも出品し、批評家シャルル・ボードレールからも注目されました。

La Seine et Notre-Dame de Paris (1864)

La Seine et Notre-Dame de Paris(セーヌ川とノートルダム・ド・パリ)は、セーヌ川と、そのほとりにそびえ立つノートルダム大聖堂を描いています。

Eugène Boudin (1824-1898)

フランスの画家ウジェーヌ・ブーダンは、印象派の先駆者の一人として知られています。彼は、特に空と海、そして海岸の風景を描くことに優れ、「空の王者」とも呼ばれました。

ブーダンは、ノルマンディー地方のオンフルールに生まれ、初期にはル・アーヴルの額縁店で働いていましたが、そこで画家たちと交流するうちに自身も絵筆を執るようになりました。ジャン=フランソワ・ミレーに励まされ、絵画の道に進みます。

彼は、戸外制作を重視し、移りゆく光の表現を追求しました。空の微妙な色の変化や、水面の輝き、海岸に集う人々の姿などを、軽やかで 自由な筆致で捉えました。

ブーダンは、若いクロード・モネに戸外での制作を勧め、大きな影響を与えたことでも知られています。モネは後にブーダンを「私の師」と呼び、その影響を認めています。

La plage de Trouville (1867)

La plage de Trouville(トルーヴィルの浜辺)は、ノルマンディー地方の人気のリゾートであったトルーヴィルの海岸風景を描いています。ブーダンは、 広々とした空の下、砂浜に集う人々や、遠くに見える海、そして船の様子を捉えています。海をほとんど描かない視点が独特の構図になっています。

第1回印象派展に参加しています。

Baigneurs sur la plage de Trouville (1869)

Baigneurs sur la plage de Trouville (トルーヴィル浜の海水浴客たち)は、トルーヴィルの浜辺で海水浴を楽しむ人々を描いた作品です。

当時の海岸での休息の様子を生き生きと伝えています。

Camille Pissarro (1830-1903)

カミーユ・ピサロは、印象派の創設メンバーの一人であり、「印象派の父」とも称されるフランスの画家です。彼は、生涯を通して印象派の 原則を忠実に守り、 田園風景や 都市の景観、そして人々の生活を描き続けました。

カリブ海のセント・トーマス島で生まれたピサロは、パリに出てアントン・メルシエやギュスターヴ・クールベに学びました。初期には写実主義の影響を受けましたが、やがてクロード・モネやアルフレッド・シスレーといった画家たちと出会い、戸外での制作と光の描写を重視する印象派の運動に参加しました。

ピサロの作品は、穏やかで調和のとれた色彩と、 柔らかな筆致が特徴です。彼は、自然の微妙な変化や、季節の移り変わりを丁寧に捉え、そこに生きる人々の姿を温かい眼差しで描きました。

セザンヌやゴーギャンの師としても有名です。

また新印象派の画家たちとも交流を持っていて、1880年ごろから画風が変わりますが、新印象派の描き方(点描画)は時間と体力の関係で放棄してしまいます。

Allée de la Tour-du-Jongleur et maison de M. Musy, Louveciennes (1869)

Allée de la Tour-du-Jongleur et maison de M. Musy, Louveciennes (ルヴシエンヌ、トゥール・デュ・ジョングルール通りとミュジー氏の家)は、パリ郊外の静かな村、ルヴシエンヌの風景を描いた作品です。タイトルが示すように、画面には「曲芸師の塔通り」の並木道と、裕福な人物であったミュジー氏の家が描かれています。

Le chalet, la Maison Rose (1870)

「ル・シャレー、ラ・メゾン・ローズ」が描かれた年は、普仏戦争(1870-1871年)の時期にあたり、多くの画家たちがパリを離れることを余儀なくされました。ピサロ自身もイギリスへ避難しており、この作品がどこで描かれたのか、あるいは記憶に基づいて描かれたのかは、情報によって異なります。

Les coteaux du Vesinet (1871)

「Les coteaux du Vésinet」(ル・ヴェジネの丘)は、パリ西郊の住宅地ル・ヴェジネの丘陵地帯を描いた作品です。

La Seine à Port-Marly, le lavoir (1872)

「La Seine à Port-Marly, le lavoir」(ポール=マルリーのセーヌ川、洗濯場)は、パリ郊外の町ポール=マルリーのセーヌ川沿いの風景を描いた作品です。

洗濯場は、当時の人々にとって社交の場でもあり、ピサロは単に風景を描くのではなく、そこに息づく人々の生活や 交流をも捉えようとしています。

Gelée blanche (1873)

『Gelée blanche』(白い霜)は、一面の霜に覆われた冬の田園風景を、繊細な色彩と筆致で捉えた印象派の初期の秀作です。凍てつく大地や藁塚、そして坂道を上る人物を通して、冬の静けさと生活感が詩的に表現されています。1874年の第一回印象派展に出品されました。ポントワーズ近郊で描かれた作品です。

Coteau de l’Hermitage, Pontoise (1873) 上段

Les toits rouges, coin de village, effet d’hiver (1877) 下段

Pontoise(ポントワーズ)で描かれたこれらの作品は、セザンヌと一緒に過ごした時期であり、お互いに影響しあって作品を描いています。

Chemin sous bois, en été (1877)

「Chemin sous bois, en été」(夏の森の道)は、その名の通り、夏の日の木漏れ日が差し込む森の中の小道を描いた作品です。鬱蒼と茂る緑の木々が生み出す木陰と、葉の間から漏れる明るい光の斑点が、 コントラストを生み出し、夏の森特有の生き生きとした雰囲気が表現されています。

Le Port-Marlyのセーヌ川を描いています。

Jardin potager à l’Hermitage. Pontoise (1879)

Jardin potager à l’Hermitage, Pontoise(エルミタージュの菜園、ポントワーズ)は、陽光を浴びる菜園と農民たちの素朴な営みが、柔らかな筆致と明るい色彩で表現されています。

La bergère (1881)

La bergère(羊飼いの娘)は、のどかな田園を背景に、羊を見守る若い女性の姿が描かれ、ピサロ特有のやわらかな光と自然への愛情がにじんでいます。

新印象派時代の作品です。画風がかなり変化しています。

Bergère rentrant des moutons (1886)

Bergère rentrant des moutons(羊を連れ戻る羊飼いの娘)は、印象派から新印象派(点描や分割主義の技法)へ移行していた時期に描かれたものです。

柔らかい自然光を感じさせつつ、筆触はやや緻密で細かく、点描に近い小さなタッチが見られます。色使いもより計算され、全体のリズムや調和を大切にしているのが特徴です。

Paysage à Chaponval (1880) 上段

Femme dans un clos, soleil de printemps dans le pré à Eragny (1887) 下段

Paysage à Chaponval(シャポンヴァルの風景)は、彼が長く滞在したポントワーズ近郊の村、シャポンヴァルを描いた作品で、豊かな自然と広がる丘陵地帯が特徴的な場所でした。

Femme dans un clos, soleil de printemps dans le pré à Éragny(囲い地にいる女性、エラニーの春の日差しの牧草地)は、フランスの小村エラニー=シュル=エプトに移住した後に描いた作品です。春の柔らかな光に包まれた牧草地で働く女性の姿が、自然と一体となるように描かれています。

1887年のピサロは、スーラやシニャックに影響を受け、点描(分割主義)の技法を取り入れ始めており、この作品にも繊細な筆触の連なりや、色彩の明るい分割が見られます。

Femme au fichu vert (1893)

Femme au fichu vert(緑のスカーフを巻いた女性)は、エラニー=シュル=エプト周辺の農村で見られる素朴な女性をモデルにしており、ピサロが生涯を通じて追い求めた「労働者や農民の日常の美しさ」を静かに讃えています。

スタイルとしては、印象派的な柔らかい光の表現と、後期のやや点描的な筆遣いが融合しています。

Eglise de Knocke (1894)

Église de Knocke(ノッケの教会)は、ベルギーのノッケ(Knokke)という小さな町にある教会を描いたもので、ピサロがフランスを離れ、海外の風景に興味を持ち始めた時期の作品です。

Port de Rouen, Saint-Sever (1896)

Port de Rouen, Saint-Sever(ルーアン港、サン=セヴェール)は、ルーアンにある港の一場面を描いています。煙を上げる船や作業の様子が描かれ、都市の活気や工業的な雰囲気が感じられます。

Paysage à Eragny (1897)

Paysage à Éragny(エラニーの風景)は、パリから北西方向にある郊外の街エラニーを描いています。田園風景が広がる中で、田畑や樹木、遠くの小道などが描かれ、ピサロの特徴的な色使いと筆触が際立っています。

Soleil du matin, automne (1897)

Soleil du matin, automne(秋の朝の太陽)は、秋の柔らかな朝の光を捉えた作品です。この絵は、彼がフランス・ノルマンディー地方のエラニー=シュル=エプトで過ごしていた時期の作品であり、ピサロの風景画の中でも非常に象徴的な一枚です。秋の朝の温かな日差しが、紅葉した木々や静かな風景に降り注ぎ、金色の光が田畑や道に反射する様子が描かれています。

Dieppe, bassin Duquesne. Marée basse, soleil, matin (1902)

Dieppe, bassin Duquesne. Marée basse, soleil, matin(ディエップ、デュケーヌ湾。干潮、太陽、朝)は、フランスのノルマンディー地方にある港町ディエップの湾を描いた作品です。この絵は、ピサロが印象派の技法を進化させ、自然の光と色の変化を繊細に表現した晩年の特徴を反映しています。ディエップのデュケーヌ湾(Bassin Duquesne)の干潮時の風景を描いており、湾の広がりと潮の引いた状態がリアルに描かれています。

Berthe Morisot (1841-1895)

Berthe Morisot(ベルテ・モリゾ)は、フランスの印象派の女性画家で、印象派運動の重要なメンバーとして知られています。彼女は、特に家庭や日常生活、女性の視点をテーマにした作品を多く描き、柔らかな色彩と光の表現で評価されました。モリゾは、印象派の展覧会に多く参加し、その独自の感受性を表現した絵画で高く評価されました。

コローの弟子であり、マネのモデルを務め、マネの弟と結婚しました。

Le berceau (1872)

Le Berceau(揺りかご)は、ベルテ・モリゾの代表作のひとつです。彼女の姉であるエドマ(Edma Morisot)がモデルとして描かれています。絵の中では、エドマが娘の眠りを見守るシーンが描かれており、彼女が静かに揺りかごのそばに座り、赤ちゃんの安らかな眠りを守っている様子が表現されています。

モリゾは、この作品を通じて、家庭の中での愛情深い瞬間や母性の優しさを描きました。彼女はエドマの人物像を繊細に捉え、揺りかごの中の赤ちゃんとその周りの静かな空間を、柔らかな色調と光の変化で表現しています。

Chasse aux papillons (1874)

Chasse aux papillons(蝶の追跡)は、自然の中で楽しそうに蝶を追う女性を描いた絵です。

モリゾの姉である、Edma Morisotと2人の娘、JeanneとBlancheが描かれています。

Dans les blés (1875)

Dans les blés(小麦畑で)は、女性が小麦畑の中で過ごす静かな一瞬を捉えています。

モデルはエドマ・モリゾと言われています。

Frédéric Bazille (1841-1870)

フリデリック・バジール(Frédéric Bazille)は、フランスの印象派の画家で、特に若干29歳で亡くなるまで、印象派の発展に大きな影響を与えました。彼は、モネやルノワール、シスレーなどと親交があり、印象派運動の初期メンバーとして重要な役割を果たしました。

バジールの作品は、鮮やかな色彩と自然光を重視したもので、特に人物画や風景画において、印象派の特徴である柔らかな筆致と光の表現が見られます。

普仏戦争で戦死してしまうことが、印象派のグループにも大きな影響を与えました。

La robe rose (1864)

La robe rose(ピンクのドレス)は、印象派に影響を与えた彼の初期の傑作のひとつです。この絵は、バジールの友人であり、モデルでもあるエリザベット・バジール(Élisabeth Bazille)を描いており、ピンクのドレスを着た姿が特徴的です。

L’ambulance improvisée (1865)

L’ambulance improvisée(『即席の救急車)は、モネが足を怪我して治療を受けている場面を描いています。

Forêt de Fontainebleau (1865)

Forêt de Fontainebleau(フォンテーヌブローの森)は、フランスのフォンテーヌブローの森を描いたものです。木々が生い茂る森の中に差し込む光が描かれ、自然の豊かさが感じられます。

L’atelier de Bazille (1870)

作品は、ルノワールと共有していたスタジオの風景です。

パレットを持っているのがバジールで、キャンパスの前で帽子をかぶっているのがマネになります。

壁にはマネの作品などが飾られています。

Mary Stevenson Cassatt (1844-1926)

メアリー・スティーブンソン・カサット(Mary Stevenson Cassatt)は、アメリカの印象派画家で、特に母親と子どもの関係をテーマにした作品で知られています。彼女は、フランスで活動していたアメリカ人画家の中で最も成功した一人で、印象派の展覧会にも参加していました。ドガの影響を大きく受けています。

Jeune fille au jardin (1880-82)

Jeune fille au jardin(庭の中の少女)は、緑豊かな庭の中で、花が咲いている周囲の風景とともに少女が描かれています。少女は静かなポーズで座っており、リラックスした雰囲気が伝わってきます。

Gustave Caillebotte (1848-1894)

印象派の画家としても大変有名なカイユボットですが、印象派の画家を支援したパトロンとしても知られています。

セザンヌ、ドガ、モネ、シスレー、ピサロ、ルノワールなど多数の作品を所持していました。

カイユボットの遺産が、国立美術館の印象派カテゴリーを作り、最終的にはオルセー美術館に展示されていることを考えると、美術史に多大なる貢献をした画家と言えます。

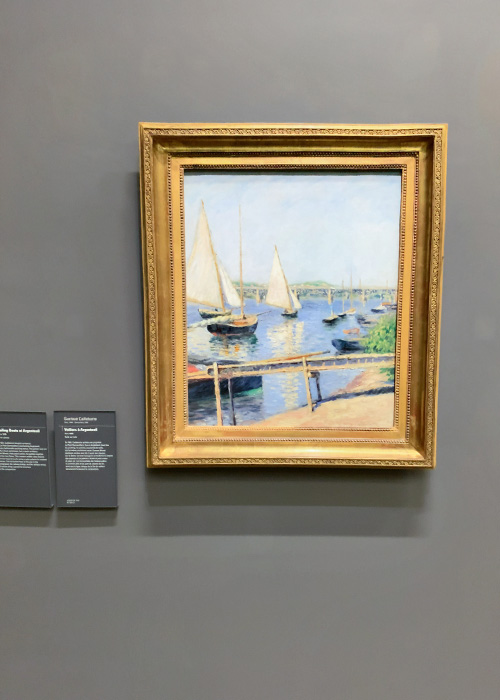

カイユボットはセーリングに没頭していて、ヨットを自ら設計し、実際に完成させていました。

彼の作品に海辺やヨットを描いたシーンが多いのはそのためです。

その他にも、切手や園芸などかなりの多趣味であったと言われています。

Les raboteurs de parquet (1875)

都市の労働者を描いた作品です。

床にかんなをかけるシーンを描いていますが、同じ主題で別の作品も描いています。

Vue de toits (effet de neige) (1878)

1879年の第4回印象派展に出品した作品です。

ボートのシーンや肖像画も良いですが、パリを描いたカイユボットの作品はとても魅力的です。

Au café (1880)

カフェで寛ぐ男性たちが描かれています。座っている人物たちは、日常のひとときを楽しんでいるように見え、カフェの温かみのある雰囲気とともに、当時のパリの社交場を象徴しています。カフェの内部や人物の細かな描写が、カイユボットの技巧の高さを示しています。

Arbre en fleurs (1882)

Arbre en fleurs(花咲く木)は、花が咲いている木とその周りの自然の風景が描かれています。

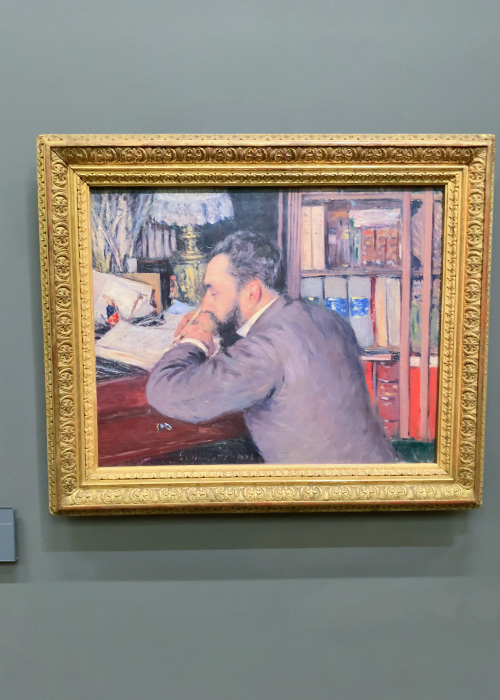

Henri Cordier (1883)

歴史家、東洋学者、特に中国に詳しかった、Henri Cordier (1849-1925)の肖像画です。

Portrait de Jean Daurelle (1885)

ジャン・ダレルという人物を描いています。ダレルはカイユボットの友人で、画家としても活動していた人物です。

Portrait de Jean Daurelle en pied (1887)

ジャン・ダレルが全身で描かれており、彼の姿勢や服装、身のこなしが静かに表現されています。

Voiliers à Argenteuil (1888)

Voiliers à Argenteuil(アルジャンテイユの帆船)は、アルジャンテイユのセーヌ川を行き交う帆船が描かれており、カイユボットは川の水面や空の反射を巧みに表現しています。

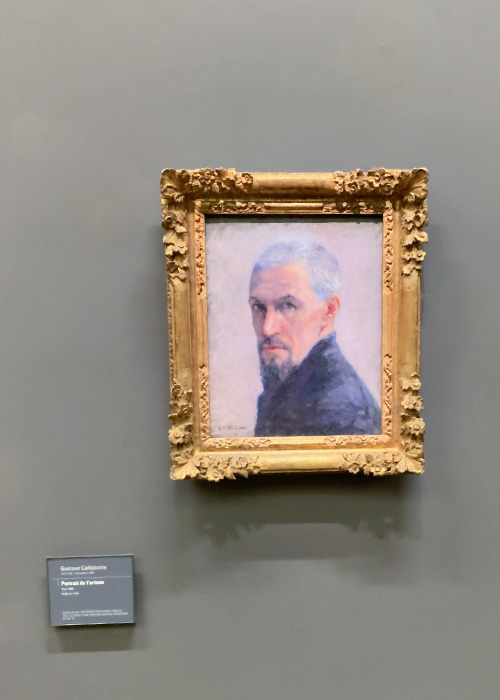

Portrait de l’artiste (1892)

カイユボットの自画像になります。

Jean-François Raffaëlli (1850-1924)

ジャン=フランソワ・ラファエリ(Jean-François Raffaëlli)は、フランスの画家で、印象派とリアリズムを融合させた作品で知られています。彼は、特にパリの都市風景や労働者の生活をテーマにした絵画を多く残しました。

ラファエリは、都市の貧困層や労働者の日常生活を描き、その社会的リアリズムを強調しました。また、印象派的な色使いと光の表現を取り入れつつ、より詳細で硬質なスタイルを採用していました。

ドガの友人であったラファエリ。第6回と第7回の印象派展に出品しますが、モネ、ゴーギャン、カイユボットの要請により印象派のグループからは除外されてしまいました。

Chiffonnier allumant sa pipe (1884)

Chiffonnier allumant sa pipe(タバコの火を点ける拾得者)は、路上で仕事をしている貧しい男性(通称「チフォニエ」)が描かれています。彼がタバコの火を点ける瞬間を捉え、労働者の素朴で粗野な生活の一端を描いています。

作品は、企画展に展示されていました。所蔵はナント美術館になります。

まとめ

印象派と一言でまとめてしまうと、同じような画風を想像してしまいまが、印象派の画家たちは、それまでアカデミズムの決まりきった表現手法から自由な表現を求めて集まった画家たちなので、それぞれ個性があり、とても楽しめると思います。

今回ご紹介させて頂いた画家は、作品の素晴らしさだけでなく、美術史の中でも大きな役割を担っています。

ヨンキントとブーダンは、印象派の先駆者的存在であり、印象派の画家たちに大きな影響を与えています。

ピサロは印象派創立メンバーとしての役割だけでなく、新印象派、ポスト印象派へと次の世代に影響を与えています。

モリゾは、マネのモデルを務めたおかげでマネの創造力を掻き立て、多くの素晴らしい作品を残すことにも貢献しています。

バジールの不幸な死は、印象派を弱体化させる原因の一つになり、カサットはアメリカに印象派を広める一翼を担っています。

カイユボットは印象派を支え、彼のコレクションがあったからこそ、私たちがオルセー美術館で様々な作品を鑑賞することを可能にさせてくれました。

ラファエリは後期の印象派に作品を提供し、アメリカに芸術を広めました。

そんな歴史的な側面から作品を鑑賞してみるとまた一段と楽しみが増えるかもしれません。

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

なお作品の解釈については、オルセー美術館公式ページを参考にさせて頂いております。

オルセー美術館に展示されているその他の作品は以下にて詳しくご紹介させて頂いております。

- オルセー美術館で味わうアカデミック美術の巨匠たち ― アングル、カバネル、ブグロー、ジェローム

- オルセー美術館コレクション: ドラクロワとロマン主義 - フランスの代表的画家とアカデミズムの対立

- 【オルセー美術館】コロー、ミレー…バルビゾン派を代表する「バルビゾン七星」の絵画を堪能!

- オルセー美術館で体感する「リアリズム宣言」!クールベ率いる反アカデミズムの画家たち

- オルセー美術館の印象派前夜|マネ、ドガ、ゴンザレスの革新的芸術

- 【オルセー美術館】シスレー、モネ、ルノワール… 光の巨匠たち!印象派を代表する傑作を堪能

- 【オルセー美術館】印象派を支えた隠れた功労者たち!カイユボット、ピサロ、モリゾの魅力に迫る

- 【オルセー美術館】点描の革命児たち!スーラ、シニャック…新印象派の輝き

- 【オルセー美術館】セザンヌとゴッホ ― 孤高の天才たちが描いた「ポスト印象派」の世界

- オルセー美術館コレクション|ポール・ゴーギャンとエミール・ベルナール:ポン=タヴァン派と綜合主義の誕生

- オルセー美術館コレクション|ナビ派の神秘主義と名画たち:セリュジエ、ボナール、ヴュイヤール、ドニ

- オルセー美術館:象徴主義の巨匠 シャヴァンヌとモロー – フランス絵画の精華

- オルセー美術館 アール・ヌーヴォー:ロートレックとウジェーヌ・グラッセ – 華麗なる時代の美

- オルセー美術館:抽象絵画の巨匠たち – ピカソ、クプカ、モンドリアンと現代美術への道

コメント