「ポスト印象派」は聞いたことがあるけれど、「新印象派」って?

そんな方のために、今回はオルセー美術館が誇る新印象派コレクションの魅力をご紹介!

新印象派といえば、そう、「点描画」です。

一見すると無数の点…しかし、一歩引いて見てみると、そこには驚くほど鮮やかな色彩と光の世界が広がっているのです!

まるで魔法?!と疑ってしまうほどの、点描画の不思議な魅力。

あなたもきっと、その虜になること間違いありません。

さあ、オルセー美術館で、新印象派の巨匠たちが織りなす、光のシンフォニーを体感してください!

新印象派とは

1886年に最後の印象派展にGeorges_Seurat(ジョルジュ・スーラ)のUn dimanche après-midi à l’Île de la Grande Jatte(グランド・ジャット島の日曜日の午後)が出品されました。

この時が一般的に「新印象派」が誕生したとされています。(新印象派(néo-impressionniste)という言葉は、1886年に芸術評論家であるFélix Fénéonによって提唱されました。)

スーラの特徴、功績は、点描画を生み出したことです。

それまでの印象派は筆触分割(ひっしょくぶんかつ)という、絵の具を混ぜ合わせることで濁ってしまうことを防ぐために混ぜ合わせることなく、そのままの色をキャンパスに塗る方法を使用していました。

これを遠くから見ると見ている人の中で色が混じりあい明るく見える効果を狙った描き方です。

しかし印象派はこの効果を本能的、直感的な範囲で使用していました。

点描画はさらに筆触分割を科学的見地と芸術理論を組み合わせて一つの形にしたものなのです。

Divisionnisme(分裂主義)とも呼ばれる点描画は、Michel-Eugène ChevreulとOgden Roodによる光と色の理論から、最新の描き方を導きだしました。

それが視覚混合と補色対比になります。

視覚混合(le mélange optique)とは、光は色を混ぜるほど明るくなるが、絵の具は色を混ぜるほど暗くなります。

そのため、キャンパスに光を忠実に再現しようと絵の具を重ねると、逆に暗くなってしまい、本来目指している色とは違う方向に向かってしまいます。それを防ぐために、パレットでは絵の具を混ぜずに、キャンパスの上に混ぜるべき色を点で置いておく手法のことです。

こうすることにより、近くで見ると良く分からない色合いが、遠くから見るとよりイメージに近い色合いを表現をすることが可能になります。

補色対比とは、色相環に置いて対比する色を並べるということです。

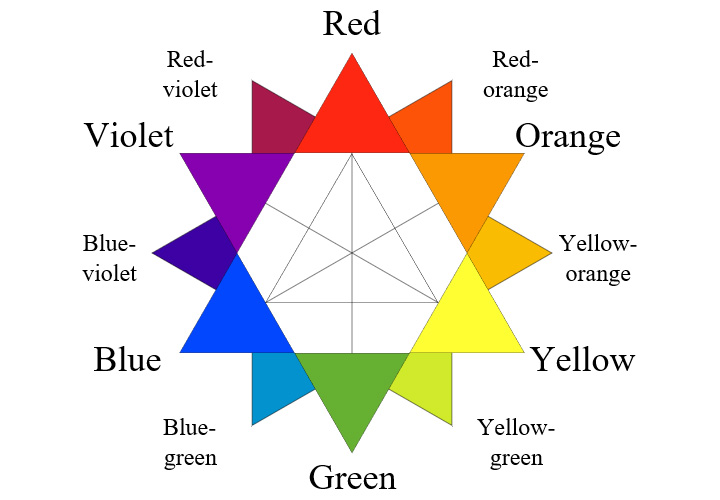

まずは下の色の相関図を見てください。

L’étoile des couleurs, de Charles Blanc

ある色を目立たせるには、その色の反対側にある色を隣に置けばより目立つということです。

図を見て頂くと、赤の反対側にある色は緑になるので、赤い花瓶を目立たせたいなら、緑の壁やテーブルが最も効果的だと分かります。

スーラは残念ながら1891年に亡くなってしまいますが、Paul Signac(ポール・シニャック)が活動を推し進めて行きます。

1884年にSociété des artistes indépendants(独立芸術家協会)を設立し、Salon des indépendants(アンデバンタン展)を開催。

点描画の普及とともに、印象派展がなくなった代わりとして、若い画家たちの発表の場を設けることに尽力しました。(この展覧会は現在も続いて開催されています)

新印象派は点描画という技術的な点に重点が置かれていたため、根付くところまでは行かなかったですが、ベルギーやオランダの画家には大きな影響を及ぼし、またフランスではFauvisme(フォーヴィスム)へと繋がって行きます。

Henri Edmond Cross (1856-1910)

アンリ・エドモン・クロスは、フランスの画家であり、新印象派の重要な画家の一人です。本名はアンリ=エドモン=ジョセフ・ドラクロワといいましたが、ロマン主義の画家ウジェーヌ・ドラクロワと混同されるのを避けるため、1881年に現在の名前に改名しました。

初期には写実主義的な暗い色調の作品を描いていましたが、1884年にジョルジュ・スーラらと独立芸術家協会を創設した頃から、印象派の影響を受け明るい色彩を用いるようになります。1891年頃にはスーラの点描主義に影響を受け、新印象派のスタイルを確立しました。

南フランスの温暖な気候を愛し、晩年はそこで過ごしました。点描による緻密な表現から、より自由で色彩豊かな、モザイクのような筆致へと作風を変化させ、マティスをはじめとするフォーヴィスム・キュビスムの画家たちに大きな影響を与えました。

Madame Hector France (1891)

作家アナトール・フランスの妻(マダム・エクトル・フランス)の肖像画であり、新印象派の点描主義の初期の作例として重要な作品です。背景には、クロスの特徴である明るく鮮やかな色彩の点描が見られ、人物の描写にも光の表現への関心がうかがえます。

La chevelure (1892)

La chevelure(髪)は、長く豊かなブロンドの髪を持つ女性が、おそらく鏡を見ながら自身の髪を梳かしている様子を描いています。妻となるIrma Clareがモデルになっています。

L’Air du soir (1893)

L’Air du soir(夕べの空気)は、夕暮れ時の穏やかな風景を描いており、光と影の繊細な表現が特徴的です。

新印象派の点描の技法を用いながらも、クロスの筆致はより自由で、色彩も豊かになっています。夕焼けに染まる空や、静かに佇む木々、水面に映る光などが、詩的な雰囲気とともに捉えられています。この作品には、南フランスの自然に対するクロスの愛情が感じられ、穏やかで瞑想的な情景が描かれています。

Le naufrage (1906)

Le naufrage(難破)は、荒れ狂う海で難破した船と、それに翻弄される人々を描いています。

それまでの穏やかで牧歌的な風景とは異なり、この作品は劇的で感情的な場面を描き出しています。激しい波、暗雲立ち込める空、そして必死に何かにつかまろうとする人々の姿が、クロスの自由で力強い筆致と、荒々しい色彩によって表現されています。

Les cyprès à Cagnes (1908)

Les cyprès à Cagnes(カーニュの糸杉)」は、南フランスのカーニュ=シュル=メールの風景を描いており、画面に力強くそびえ立つ数本の糸杉が印象的です。

晩年のクロスは、点描の技法を進化させ、より大きく、モザイクのような筆致を用いるようになりました。この作品でも、鮮やかな色彩の筆のタッチが、光を受けて輝く糸杉の緑や、周囲の風景を生き生きと描き出しています。地中海の明るい陽光と、糸杉の垂直なシルエットが、画面に独特のリズムと力強さを与えています。

Maximilien Luce (1858-1941)

マクシミリアン・リュスは、フランスの画家であり、新印象派の重要な画家の一人です。版画家としても才能を発揮しました。またポスターを手掛けたことでも有名です。

初期は伝統的な風景画や肖像画を描いていましたが、1880年代後半にジョルジュ・スーラやカミーユ・ピサロらと出会い、新印象派の点描主義に強く影響を受けます。鮮やかな色彩の小さな点描を重ねることで、独特の光と色彩の効果を生み出す作品を制作しました。

リュスの作品の特徴は、明るい風景画だけでなく、工場や建設現場といった都市や労働者の姿を積極的に描いた点にあります。社会主義的な思想を持っていたリュスは、労働者の力強さや、近代化の進む都市の風景を、独自の視点と色彩感覚で捉えました。

La Seine à Herblay (1890)

La Seine à Herblay(エルブレイのセーヌ川)は、パリ郊外のエルブレイを流れるセーヌ川の風景を描いています。

リュスが新印象派の点描主義の影響を受けていた時期の作品であり、画面全体に細やかな色彩の点が緻密に配置されています。光を浴びてきらめく水面や、川岸の緑、空の明るさなどが、点描によって鮮やかに表現されています。穏やかな水面と、そこに映る風景が、静かで詩的な雰囲気を醸し出しています。

Henri Edmond Cross (1898)

画家同士として、リュスとクロスは芸術的な同志であり、友人でもありました。この肖像画は、リュスがクロスの人となりや、芸術家としての存在感を、自身の点描の技法を用いて捉えようとしたものと考えられます。

Le quai Saint-Michel et Notre-Dame (1901)

Le quai Saint-Michel et Notre-Dame(サン=ミシェル河岸とノートルダム)は、パリの中心部、セーヌ川沿いのサン=ミシェル河岸と、そこに聳え立つノートルダム大聖堂を描いています。

リュスの特徴である、細やかな点描による光の表現が際立っており、セーヌ川の水面に反射する光や、歴史的な建造物の重厚感が、鮮やかな色彩の点描によって描き出されています。行き交う人々や、河岸の賑わいが、小さな筆致の中に生き生きと捉えられています。

Les batteurs de pieux (1902-03)

Les batteurs de pieux(杭打ち人たち)は、パリ郊外、ブローニュ=ビヤンクールの建設現場で働く労働者たちが、巨大な杭打ち機を使って杭を打ち込む様子を描いています。

リュスは、都市の風景や労働者の姿を積極的に描いた画家であり、この作品はその代表的な例の一つです。力強い筆致と、土や機械、労働者の肉体から感じられるエネルギーが、暗めの色彩の中に際立って表現されています。点描の技法を用いながらも、よりダイナミックで力強い表現を追求していることがうかがえます。

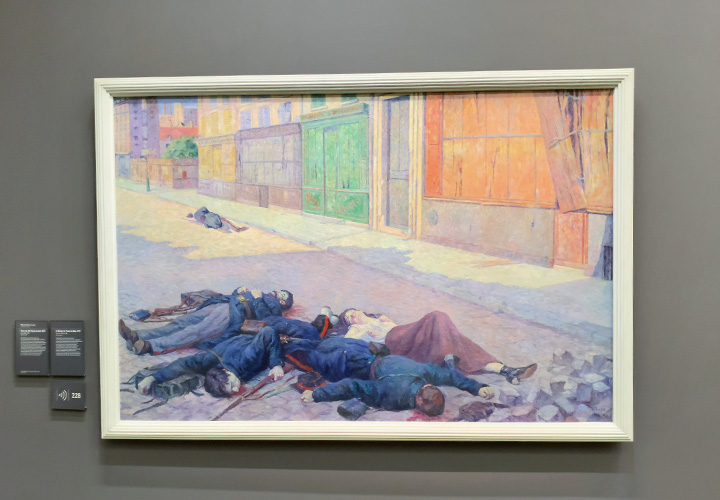

Une rue de Paris en mai 1871 (1903-05)

Une rue de Paris en mai 1871(1871年5月のパリの通り)」は普仏戦争終結後、1871年のパリ・コミューンがヴェルサイユ政府軍によって鎮圧された後の、焼け跡が残るパリの街並みを描いています。

リュスは、この作品で、歴史的な出来事の悲劇的な痕跡を、自身の新印象派の技法を用いて描き出しました。 破壊された建物や、そこに佇む人々の姿が、細やかな点描によって、静かで物憂い雰囲気の中に捉えられています。明るい色彩の中に、焼け焦げた黒や灰色が混ざり合い、当時の痛ましい状況を暗示しているようです。

Georges Seurat (1859-1891)

ジョルジュ・スーラは、19世紀フランスの画家であり、新印象派の創始者として知られています。彼は、印象派の画家たちが用いた筆触分割の技法をさらに発展させ、科学的な色彩理論に基づいて点描という独自の技法を生み出しました。

スーラの点描は、キャンバスに小さな色の点を並置することで、鑑賞者の視覚の中で色が混ざり合い、より鮮やかで光の効果に満ちた画面を生み出すことを目指しました。彼の代表作である『グランド・ジャット島の日曜日の午後』は、この点描技法の代表的な作品であり、近代美術史における重要な作品の一つとされています。短命だったこともあり、作品数は少ないです。

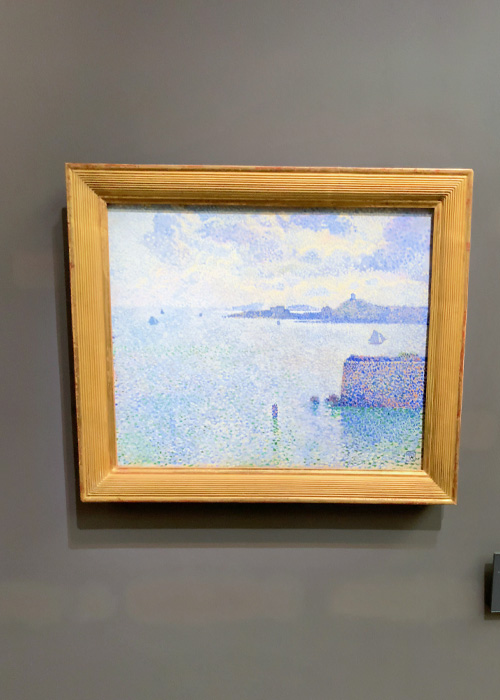

Port-en-Bessin, avant-port , marée haute (1888)

Port-en-Bessin, avant-port, marée haute(ポール=アン=ベッサン、外港、満潮)は、ノルマンディー地方の漁港、ポール=アン=ベッサンの外港が満潮を迎えた時の様子を描いています。スーラは、この港の風景を異なる時間や潮の満ち引きで捉えた連作を制作しており、そのうちの一点です。

水平線と垂直線を強調した幾何学的な構成を持ち、抑制された色彩の中に、スーラらしい科学的な色彩理論に基づいた色の配置が見られます。

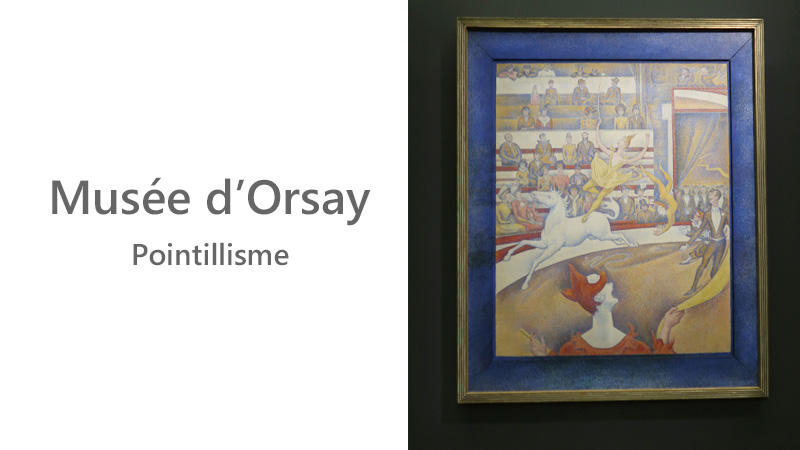

Le cirque (1890-91)

Le cirque(サーカス)は、当時のパリで人気を博していたサーカスの光景を描いた未完の作品です。画面中央には、白い馬に乗り、鮮やかな衣装を身につけた女性騎手が描かれ、観客席や道化師などが周囲を取り囲んでいます。

以前の作品に比べて筆致はやや大きくなり、より装飾的でリズミカルな表現が見られます。色彩は鮮やかで、サーカスの華やかさや躍動感が表現されています。また、画面の構成は、曲線を多用することで、動きやエネルギーを感じさせるものとなっています。

Paysage rose (1879) 左上

Etude pour “Une baignade à Asnières” (1883) 左下

Etude pour “Un dimanche après-midi à l’île de la Grande Jatte” (1884) 右上

Etude pour “Un dimanche après-midi à l’île de la Grande Jatte” (1884) 右下

Paul Signac (1863-1935)

ポール・シニャックは、フランスの画家であり、ジョルジュ・スーラとともに新印象派を代表する重要な画家です。

もともと印象派の画家たちの影響を受けていましたが、スーラと出会ったことで科学的な色彩理論と点描の技法に深く共感し、新印象派の確立に大きく貢献しました。スーラの死後も、新印象派の理論的指導者として活動を続けました。

シニャックの作品は、スーラよりも明るく、より装飾的な色彩を用いる傾向があり、港やヨット、風景などを好んで描きました。彼の点描は、スーラのような緻密さだけでなく、より自由で奔放な筆致も見られます。また、文学や音楽にも造詣が深く、芸術における調和やリズムを追求しました。

Société des artistes indépendants(独立芸術家協会)の会長を25年も務め、美術史の上でも多いに活躍しました。

Femmes au puits (1892)

Femmes au puits(井戸の女たち)」は、明るい陽光の下、井戸の周りに集まり水汲みをする女性たちの姿を描いています。

フランス南部、Saint-Tropez滞在中に製作した作品です。

下の3枚のスケッチをもとに製作した様子が見て取れると思います。

実際のシーンを合成して作り上げた作品です。

Femmes au puits (1892)

Femme à l’ombrelle (Opus 243, Effigie) (1893)

Femme à l’ombrelle (Opus 243, Effigie)(日傘の女 (作品243、肖像))」は、明るい陽射しの下、日傘をさして立つ女性の姿を描いています。

シニャックの新印象派の点描の技法が、より大胆で装飾的な筆致で用いられています。鮮やかな色彩の大きな点がモザイクのように配置され、光と影の効果を強調しています。女性の衣服や日傘の色彩、背景の風景などが、鮮烈なコントラストと豊かな色彩で表現されています。

後に妻となる、ピサロのいとこ、Berthe Roblèsを描いた作品です。

La bouée rouge (1895)

La bouée rouge(赤いブイ)は、穏やかな水面に浮かぶ鮮やかな赤いブイを中心に、周囲の風景を描いています。

点描の技法は、以前に比べてより大きく、自由な筆致となっています。鮮やかな赤色のブイは、周囲の青や緑の水面、空の色彩と鮮やかなコントラストを生み出し、画面の焦点となっています。光の反射や、水面の揺らぎが、色彩豊かな点描によって生き生きと表現されています。

Saint-Tropezの様子を描いています。

La voile verte (1904)

La voile verte(緑の帆)は、明るい陽光の下、緑色の帆を張ったヨットが水面を進む様子を描いています。

鮮やかな緑色の帆は、周囲の青い海や空、そして他のカラフルなボートと対比され、画面の主要な焦点となっています。色彩豊かな点がモザイクのように配置され、光の反射や水面の動き、そして風を受けて膨らむ帆の様子が、生き生きと表現されています。

ヴェネツィアの風景を描いています。

Le château des Papes (1909)

Entrée du port de la Rochelle (1921)

Entrée du port de la Rochelle(ラ・ロシェルの港の入り口)は、フランス南西部の港湾都市、ラ・ロシェルの入り口を描いた作品です。

左画の建物が、La Tour de la Chaîne、右側がTour Saint-Nicolas de La Rochelleになります。

現在もラ・ロシェルに行くと作品とほぼ同じ景色を見ることが出来ます。

鮮やかな色彩の大きな筆致がモザイクのように配置され、光と影の効果を強調しています。港の入り口にある塔や建物、行き交う船、そして空や水面が、鮮やかな色彩と力強い筆致で表現されています。

Théo van Rysselberghe (1862-1926)

テオ・ファン・レイセルベルヘは、ベルギーの新印象派を代表する画家であり、明るく洗練された色彩と繊細な点描で、風景、肖像、象徴的なテーマを描きました。アール・ヌーヴォーの要素も取り入れ、独自の美しい 芸術的世界を創り上げました。Georges Lemmenとは友人でした。

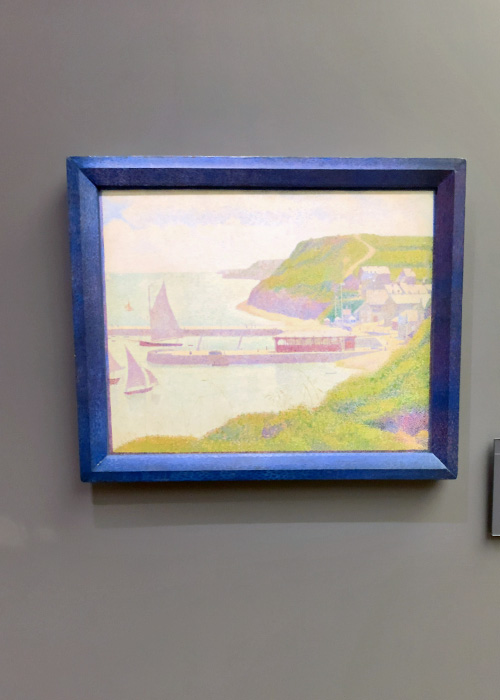

L’entrée du port de Roscoff (1889)

L’entrée du port de Roscoff(ロスコフ港の入り口)は、フランス北西部、ブルターニュ地方の港町ロスコフの港の入り口を描いています。

港の防波堤、灯台、停泊する船などが、明るく、鮮やかな色彩の細やかな点描によって丁寧に描き出されています。光の表現が繊細で、水面に反射する光や、空の明るさが、点描によって効果的に捉えられています。

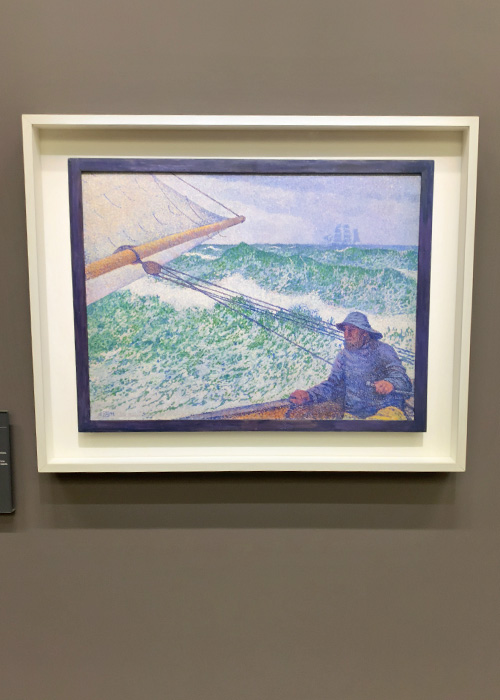

L’homme à la barre (1892)

L’homme à la barre(舵を取る男)は、海上でヨットの舵を取り、操縦する男性の姿を描いています。

光の表現が印象的で、太陽の光を浴びて輝く海面や、風を感じさせる帆の様子などが、点描によって生き生きと捉えられています。

人物は画面の中央に配置され、力強く舵を握る姿が、精確な描写と光の表現によって際立っています。背景の海と空の広がりが、人物の存在感をより引き立てています。

Georges Lemmen (1865-1916)

ジョルジュ・レメンは、ベルギーの新印象派の画家であり、繊細で装飾的な点描と穏やかで洗練された色彩で、風景、肖像、静物画を描きました。特に親密な空間を描いた作品に独自の魅力があり、アール・ヌーヴォーの美意識を感じさせる画家です。

Plage à Heist (1891)

Plage à Heist(ハイストの浜辺)は、ベルギーの海岸沿いの町、ハイストの浜辺の風景を描いています。

画面には、広々とした砂浜、穏やかな海、そして空が、繊細な色彩の細やかな点描によって捉えられています。光の表現が柔らかく、静かで落ち着いた雰囲気が漂っています。

人物は小さく描かれ、広大な自然の中に溶け込むようです。レメンの作品の特徴である、穏やかで洗練された色彩感覚が、この浜辺の風景にも表れており、詩的な情景を作り出しています。

Lucie Cousturier (1876-1925)

リュシー・クストゥリエは、新印象派の画家であり、明るく繊細な色彩と柔らかな光で風景や人物を描きました。また、美術評論家、作家としても活躍し、新印象派の理論を広め、同時代の美術を多角的に捉えた知的な女性でした。シニャックやクロスから影響を受けています。

Femme faisant du crochet (1908)

Femme faisant du crochet(編み物をする女性)は、陽光が差し込む室内で、椅子に座って編み物をしている女性の姿を描いています。

窓から差し込む光が、壁や床に柔らかな影を落とし、穏やかで親密な雰囲気を作り出しています。

女性の表情は穏やかで、編み物に集中している様子がうかがえます。身近な人物の日常のひとコマを、繊細な筆致と温かい色彩で捉えた、クストゥリエらしい作品です。

まとめ

点描画というと文字通り、点で描くだけというイメージを持たれてしまいますが、実は通常の絵画を描くよりも何倍も労力と時間が必要になります。

スーラが初めて出品したUn dimanche après-midi à l’Île de la Grande Jatte(グランド・ジャット島の日曜日の午後)は完成までに2年の時間がかかったと言われています。

またピサロも点描画に惹かれますが、時間がかかるのと体力的に無理だということで放棄してしまいます。

そんな理由で残念ながら普及はしませんでしたが、点描画がフォーヴィスムを生み、キュピズムや抽象画など、次代の芸術へと繋がって行きます。

美術史的には、印象派と次の世代を結んだ重要な表現手法になっていると思います。

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

なお作品の解釈については、オルセー美術館公式ページを参考にさせて頂いております。

オルセー美術館に展示されているその他の作品は以下にて詳しくご紹介させて頂いております。

- オルセー美術館で味わうアカデミック美術の巨匠たち ― アングル、カバネル、ブグロー、ジェローム

- オルセー美術館コレクション: ドラクロワとロマン主義 - フランスの代表的画家とアカデミズムの対立

- 【オルセー美術館】コロー、ミレー…バルビゾン派を代表する「バルビゾン七星」の絵画を堪能!

- オルセー美術館で体感する「リアリズム宣言」!クールベ率いる反アカデミズムの画家たち

- オルセー美術館の印象派前夜|マネ、ドガ、ゴンザレスの革新的芸術

- 【オルセー美術館】シスレー、モネ、ルノワール… 光の巨匠たち!印象派を代表する傑作を堪能

- 【オルセー美術館】印象派を支えた隠れた功労者たち!カイユボット、ピサロ、モリゾの魅力に迫る

- 【オルセー美術館】点描の革命児たち!スーラ、シニャック…新印象派の輝き

- 【オルセー美術館】セザンヌとゴッホ ― 孤高の天才たちが描いた「ポスト印象派」の世界

- オルセー美術館コレクション|ポール・ゴーギャンとエミール・ベルナール:ポン=タヴァン派と綜合主義の誕生

- オルセー美術館コレクション|ナビ派の神秘主義と名画たち:セリュジエ、ボナール、ヴュイヤール、ドニ

- オルセー美術館:象徴主義の巨匠 シャヴァンヌとモロー – フランス絵画の精華

- オルセー美術館 アール・ヌーヴォー:ロートレックとウジェーヌ・グラッセ – 華麗なる時代の美

- オルセー美術館:抽象絵画の巨匠たち – ピカソ、クプカ、モンドリアンと現代美術への道

コメント