オルセー美術館コレクション、今回は象徴主義をご紹介させて頂きます。

フランスで象徴主義を代表する画家として真っ先に挙げられるのが、シャバンヌとモローの2人です。

絵画のスタイルは全く違いますが、2人とも後世の画家に大きな影響を残しています。

幸いなことに2人の画家とも沢山の作品を残しているので、ぜひ色々な作品を見比べて見てください

それでは早速ご紹介させて頂きます。

- 象徴主義とは

- George Frederic Watts (1817-1904)

- Pierre Puvis de Chavannes (1824-1898)

- Gustave Moreau (1826-1898)

- Félicien Rops (1833-1898)

- Odilon Redon (1840-1916)

- Louis Welden Hawkins (1849-1910)

- Ferdinand Hodler (1853-1918)

- Alexandre Séon (1855-1917)

- Alphonse Osbert (1857-1939)

- Fernand Khnopff (1858-1921)

- Gustav Klimt (1862-1918)

- Edvard Munch (1863-1944)

- Charles-Marie Dulac (1866-1898)

- Cuno Amiet (1868-1961)

- Giovanni Giacometti (1868-1933)

- Edgard Maxence (1871-1954)

- まとめ

象徴主義とは

象徴主義とは、1886年に、フランスの詩人 Jean Moréas(ジャン・モレアス 1856-1910)によってUn Manifeste littéraireの中で Le Symbolisme(象徴主義宣言)を発表したことによるものです。

Symbol(象徴)とはラテン語の「記号」に由来します。

但し、文学的な側面からは、ボードレールが1857年に発表した、Les Fleurs du malが始まりと言われています。

ボードレールが翻訳したEdgar Allan Poe(エドガー・アラン・ポー)の作品も大きな影響力を持っていました。

またマラルメの作品も影響を与えました。

絵画の世界では、夢と神話をテーマに多く描いたものが見受けられます。

自然主義への反動であり、観念や感覚など人間の内面を様々な象徴を描いて、キャンパスの上で表現することを目指していました。

出典:ウィキペディア Symbolism (arts) より引用

George Frederic Watts (1817-1904)

イギリスの画家、彫刻家ジョージ・フレデリック・ワッツは、ヴィクトリア朝時代を代表する画家の一人で、「イギリスのミケランジェロ」とも称されました。彼は、神話、寓話、歴史、文学など、壮大で普遍的なテーマを扱い、道徳的、哲学的なメッセージを込めた作品を多く制作しました。ラファエル前派の影響を受けています。

彼の絵画は、しばしば象徴主義的な傾向を持ち、夢のような雰囲気や、感情的な深みが特徴です。晩年には、筆致がより自由で、色彩も豊かになりました。また、肖像画家としても高く評価され、多くの著名人の肖像画を手がけました。

L’Amour et la Vie (1893)

L’Amour et la Vie (愛と人生)は、彼の代表作の一つである「愛と死」(Love and Death)と対をなす作品として解釈されることがあります。人生の旅路における愛の役割や、希望、そして困難を描いています。

Pierre Puvis de Chavannes (1824-1898)

フランスの画家ピエール・ピュヴィス・ド・シャヴァンヌは、19世紀後半のフランス画壇において、アカデミスム、写実主義、印象派といった主流の潮流とは一線を画し、独自の静謐で装飾的な様式を確立した画家です。彼は、神話、歴史、寓意的な主題を、淡い色彩と簡潔なフォルムを用いて、壁画のような壮大なスケールで描きました。

彼の作品は、象徴主義の先駆としても位置づけられ、ゴーギャンやナビ派の画家たちに大きな影響を与えました。その静かで詩的な雰囲気は、世紀末の芸術家たちの感性に深く共鳴しました。

Le ballon (1870)

Le ballon (気球)は、パリからの脱出を試みる気球を描いた油彩画です。戦時下の状況と、希望や逃避といった感情が込められています。

1枚目は、気球に手を挙げている修道女のような女性を、正面に近いアングルから描いたものです。彼女の視線は空に向かっており、希望や祈りのような感情が伝わってきます。

2枚目は、背景の空は、1枚目と同様に広大で、逃避行の寂しさや、どこへ向かうのかわからない不安感を強調していると考えられます。

こちらの作品はGoogleのポリシー違反に該当する可能性があるため掲載を控えさせて頂いております。

L’Espérance (1871-72)

普仏戦争の影響を受けたシャバンヌは関連する作品を幾つか製作しています。

この作品は、「希望」というタイトルどおり、墓標である十字架が立つ荒野の背景の中に、少女が平和のシンボルでもあるオリーブの小枝を持っている様子を描いています。

こちらの作品はGoogleのポリシー違反に該当する可能性があるため掲載を控えさせて頂いております。

Jeunes filles au bord de la mer (1879)

Jeunes filles au bord de la mer (海辺の若い娘たち)は、海辺に佇む3人の若い女性を描いたものです。3人の女性たちの配置は、画面に独特の構成と静けさをもたらしています。後ろ向きの女性は、鑑賞者の視線を海へと導く役割を果たしているかもしれません。また、横たわる女性たちは、休息や憂いといった感情を表現しているとも考えられます。

Le rêve (1883)

Le rêve (夢)は、眠る女性の夢の中に現れた三つの幻影を描いた、象徴的で詩的な作品です。眠る女性の頭上に、愛、豊穣、死を象徴する三つの女性像が現れるという、幻想的な場面が描かれています。それぞれの幻影は、人生における重要な要素を擬人化して表現しています。

死: 静かで、避けられない存在として描かれている可能性があります。

愛: 若々しく、優しげな姿で描かれているでしょう。

豊穣: 実りや恵みを象徴するものを手にしているかもしれません。

「夢」というタイトルで、1883年のサロンに出品されました。

こちらの作品はGoogleのポリシー違反に該当する可能性があるため掲載を控えさせて頂いております。

La toilette (1883)

La toilette (化粧)は、身支度をする女性を描いたものです。

La jeune mère dit aussi La Charité (1887)

La jeune mère dit aussi La Charité (若い母親、別名『慈善』)は、幼い子供を抱きかかえる若い母親を描いたものです。「慈善」という別名が示すように、母の愛情と、それを通じて示される博愛の精神が主題となっています。

Sainte Geneviève ravitaillant Paris (1893-98)

Sainte Geneviève ravitaillant Paris (聖ジュヌヴィエーヴ、パリに食糧を運ぶ)は、パリの守護聖人である、聖ジュヌヴィエーヴが464年、パリがゲルマン王に包囲された時、小麦などの食料を配ったといわれているシーンを描いています。

この題材については複数の作品を製作しています。

Saint Sébastien

3世紀頃の聖人である、聖セバスティアヌスを描いています。

Gustave Moreau (1826-1898)

フランスの画家ギュスターヴ・モローは、19世紀フランスの象徴主義を代表する画家の一人です。彼は、神話、聖書、文学などの主題から、神秘的で幻想的な世界を描き出しました。

彼の作品は、細密な描写、豊かな色彩、そして複雑な構成が特徴です。想像力に満ちた画面には、しばしば夢のような、あるいは幻覚的な雰囲気が漂っています。モローは、内面の世界や精神性を探求し、理性よりも感情や直感を重視する象徴主義の思想を体現しました。

アカデミズムの教育を受けて、ドラクロワの影響、イタリア滞在の影響で独自の世界観を切り開きました。

なおモローの作品のほとんどは、パリにあるギュスターヴ・モロー美術館で見ることが出来ます。以下の記事をご参照ください。

L’enfance de Sixte-Quint (1853-54)

L’enfance de Sixte-Quint (シクストゥス5世の幼年時代)は、後にローマ教皇となるシクストゥス5世の少年時代の貧しい生活と、その才能の萌芽を描いています。

Orphée (1865)

ギリシャ神話に登場するオルフェの死のシーンを描いています。有名なシーンで多くの画家が描いたテーマです。

切り離された首を抱く女性の姿が、深い悲しみや慈愛の念を表しています。彼女の表情や仕草が、見る者の感情を強く揺さぶります。

Le Bon Samaritain (1865)

Le Bon Samaritain (善きサマリア人)は、新約聖書のルカによる福音書に語られる「善きサマリア人」のたとえ話を題材にした、モローの初期の重要な作品の一つです。強盗に襲われ、道端に倒れている旅人を、通りすがりのサマリア人が介抱するという、隣人愛の教えを説く物語を描いています。

Le calvaire (1867)

Le calvaire (カルヴァリオ)は、新約聖書に記された、イエス・キリストが磔刑に処されたゴルゴダの丘(カルヴァリオ)の場面を描いた作品です。キリスト教における最も重要な出来事の一つを、モロー独自の解釈で描いています。

L’enlèvement d’Europe (1869)

L’enlèvement d’Europe (エウロペの略奪)は、ギリシャ神話に登場するエウロパがゼウスが姿を変えた白い牛に連れ去られるシーンです。非常に有名なシーンでルネサンス期から数多くの画家が描いています。

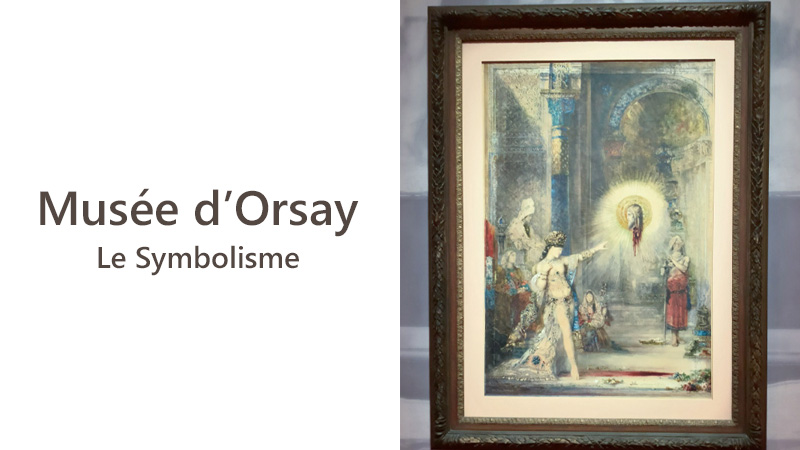

l’apparition (1876)

l’apparition (出現)は、モローを代表する作品の一つです。新約聖書に登場するサロメが、洗礼者ヨハネの首を求めた場面を描いています。ヘロデ王の前で踊ったサロメが、褒美としてヨハネの首を要求し、その首が幻影として出現する、官能的で残酷な場面を描いています。

こちらの作品はGoogleのポリシー違反に該当する可能性があるため掲載を控えさせて頂いております。

Galatée (1880)

ギリシャ神話に登場するガラテアとポリフェムス(巨人)を描いています。

Hésiode et la Muse (1891)

Hésiode et la Muse (ヘシオドスとミューズ)は、古代ギリシアの詩人ヘシオドスが、芸術と学問の女神であるミューズから霊感を受けている場面を描いた、モローの晩年の重要な作品の一つです。

Félicien Rops (1833-1898)

ベルギーの画家、版画家フェリシアン・ロップスは、19世紀後半のベルギーを代表する芸術家の一人で、退廃主義(デカダンス)の思潮を体現するような、挑発的で独特な作品を多く制作しました。彼は、社会の矛盾、人間の欲望、そして特に女性の神秘的で時に悪魔的な魅力を、辛辣なユーモアと幻想的なイメージを交えて描きました。

数多くの本のイラストを描いていたことで知られています。

L’initiation sentimentale (1887)

L’initiation sentimentale (感傷的な入門)は、ロップスが制作した版画(エッチング)で、彼の特徴である退廃的な雰囲気と、女性の神秘的な魅力を描いた作品です。

作品は、フランスの作家、Joséphin Péladan (1859-1918)の作品、La décadence latine の第3章L’initiation sentimentale(1887)のために描かれた挿絵です。

Odilon Redon (1840-1916)

フランスの画家オディロン・ルドンは、19世紀後半から20世紀初頭にかけて活躍した、フランスの象徴主義を代表する画家の一人です。彼は、内面の世界、夢、そして想像力を源泉とした、神秘的で幻想的な作品を多く制作しました。

初期の作品は、木炭やリトグラフによるモノクロームのものが多く、「ノワール(黒)」と呼ばれる暗く、時にグロテスクなイメージが特徴でした。目玉のモチーフや、奇妙な生物、そして夢の中に現れるような不可思議な光景を描きました。

しかし、50歳を過ぎた頃から、パステルや油彩による色彩豊かな作品を制作するようになります。花々、神話、そして東洋的な主題などを、鮮やかで夢幻的な色彩で描き出し、後期には装飾的な要素も強くなりました。

Les yeux clos (1890)

Les yeux clos (閉じた眼)は、目を閉じた、穏やかな表情の女性の頭部を描いたものです。閉じた眼は、外界からの遮断を意味し、内面の世界、瞑想、夢想へと意識が向かっている状態を示唆しています。

作品は妻のカミーユを描いています。

Baronne Robert de Domecy (1900)

Baronne Robert de Domecy (ロベール・ド・ドメシー男爵夫人)は、友人であったドメシー男爵の婦人の肖像画です。背景には、ルドン特有の、現実離れしたような、夢のような色彩が用いられています。これにより、肖像画でありながら、幻想的な雰囲気が加わっています。独特の背景は、日本画の影響を受けていると言われています。

Figure, fleur jaune (1901)

Figure, fleur jaune (人物、黄色い花)は、神秘的な雰囲気を持つ人物と、鮮やかな黄色い花が描かれています。人物の顔はやや抽象的で、表情も捉えにくいですが、どこか瞑想的で内面的な世界に遊んでいるような印象を与えます。

Marguerites et baies de Sorbier (1901)

Marguerites et baies de Sorbier (マーガレットとナナカマドの実)は、白いマーガレットの花と、鮮やかな赤いナナカマドの実が描かれた静物画です。

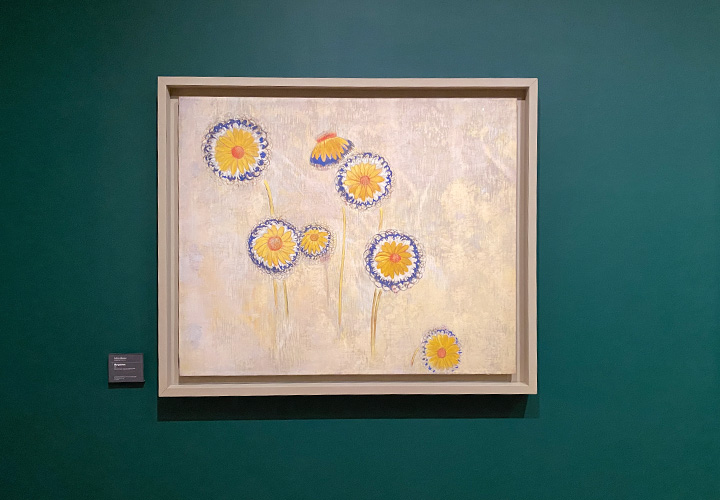

Marguerites (1901)

Marguerites (マーガレット)は、白いマーガレットの花を主題とした静物画です。

Frise de fleurs, marguerite rose (1901) 上

Frise de fleurs et baies (1901) 下

Frise de fleurs, marguerite rose (花のフリーズ、ピンクのマーガレット)は、装飾的な帯(フリーズ)のように並べられた静物画です。

Frise de fleurs et baies (花と実のフリーズ)は、様々な色の花と実が横長の画面いっぱいに、装飾的な帯(フリーズ)のように並べられた静物画です。

Arbre sur un fond jaune (1901) 左

Arbres sur un fond jaune (1901) 中央

La branche fleurie jaune (1901) 右

黄色を基調とした3つの作品です。

それぞれ249,5×185,5 cmの大きな作品です。

Paul Gauguin (1903-05)

ゴーギャンの肖像画になります。単なる外見の描写にとどまらず、ゴーギャンの個性、孤独、そして芸術への情熱といった内面的なものが表現されていると言われています。

Le Sacré-Coeur (1910)

Le Sacré-Coeur (聖心)は、カトリックにおけるイエス・キリストの聖なる心臓(Sacré-Cœur)を、ルドン独自の幻想的なイメージで表現したものです。パステルの繊細なタッチと、色彩のグラデーションが、心臓の持つ温かさや、精神的なエネルギーを表現しているようです。

Christ en croix (1910) 上段

Tête de Christ (1877) 下段

Christ en croix (十字架のキリスト)は、十字架に磔にされたイエス・キリストを描いたものです。しかし、伝統的な受難のイメージとは異なり、ルドン独自の色彩と光の表現が際立っています。

Tête de Christ (キリストの頭部)は、イエス・キリストの顔をクローズアップで描いたものです。ルドンの初期のモノクローム作品の特徴がよく表れています。

Parsifal (1912)

Parsifal (パルジファル)は、ワグナーが書いたオペラ、パルジファルに触発されて描いた作品です。ワーグナーの壮大な楽劇の世界観を、ルドンが視覚的に再解釈しています。

Louis Welden Hawkins (1849-1910)

イギリス人とオーストリア人の両親を持ちドイツで生まれた、フランスで活躍した画家ルイス・ウェルドン・ホーキンスは、象徴主義の画家として知られています。彼の作品は、神秘的で内省的な雰囲気を持ち、しばしば夢や幻想、そして文学的なテーマを描きました。ラファエル前派の影響を受けています。

Séverine (1895)

フランスの著名なジャーナリストであり作家であったセヴリーヌ(カロリーヌ・レミ、Caroline Rémy de Guebhard)の肖像画です。

セヴリーヌは、やや憂いを帯びた表情で、何か思索に耽っているような様子で描かれています。

Ferdinand Hodler (1853-1918)

フェルディナント・ホドラーは、象徴主義から分離派、そして独自の様式へと発展を遂げた、スイスを代表する画家です。彼は、自然、風景、そして人間の感情や精神性を、力強く、装飾的で、リズム感のある線と色彩を用いて表現しました。

Parallelism(パラレリズム、平行主義)という独自の描き方で、自然界や人間の感情における反復や類似性を、画面構成や人物配置に反映させました。同じ形や動きを繰り返すことで、普遍的な調和やエネルギーを表現しようとしました。

La pointe d’Andey, vallée de l’Arve (1909)

La pointe d’Andey, vallée de l’Arve (アンデイ山の尖端、アルヴ谷)は、フランスのオート=サヴォワ県に位置するアンデイ山の印象的な山頂と、そこから広がるアルヴ谷の雄大な景色を描いています。

山の稜線や斜面、谷の地形などに、繰り返される線や形が見られ、ホドラーの提唱する「並行主義」の要素が感じられます。これにより、自然の持つリズムやエネルギーが表現されています。

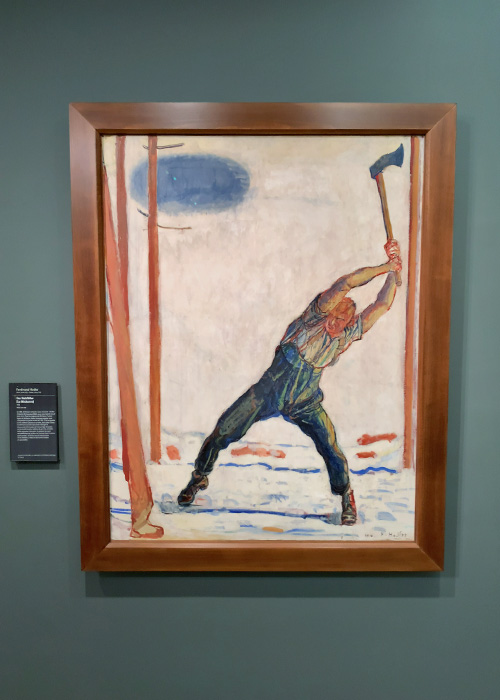

Le bûcheron (1910)

Le bûcheron (木を伐る人)は、力強く斧を振り上げる一人の木こりを描いたものです。

木こりの腕、足、そして背景の木々の線が、垂直または斜めの平行線を形成し、労働の力強さ、リズム、そして自然との調和を表現しています。

Alexandre Séon (1855-1917)

アレクサンドル・セオンは、19世紀末から20世紀初頭にかけて活躍した、フランスの象徴主義の画家です。彼は、神秘的で寓意的な主題を、夢のような、あるいは瞑想的な雰囲気で描きました。シャバンヌの影響を強く受けています。

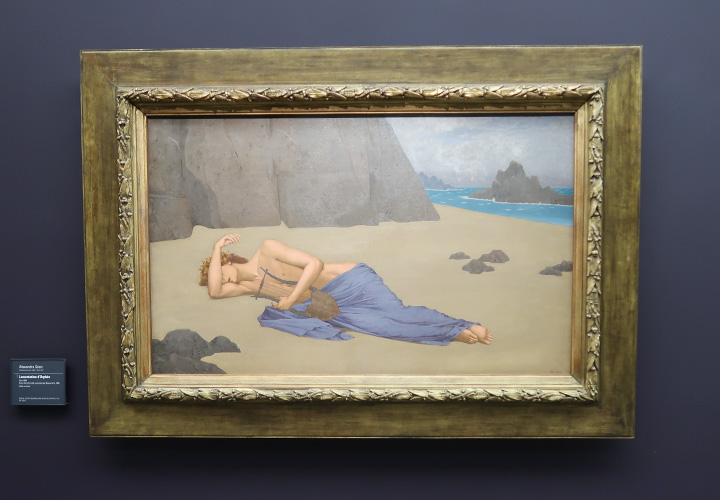

Lamentation d’Orphée (1896)

Lamentation d’Orphée (オルフェウスの嘆き)は、ギリシア神話の悲劇の詩人であり音楽家であるオルフェウスが、愛する妻エウリュディケを亡くし、深く嘆き悲しむ場面を描いたものです。

内面的な感情を、静謐な雰囲気と抑制された色彩、そして輪郭の曖昧な表現によって描いています。

Alphonse Osbert (1857-1939)

フランスの画家アルフォンス・オスベールは、象徴主義の画家として知られています。彼の作品は、神秘的で詩的な雰囲気を持ち、しばしば夜や月光、そして瞑想的な人物像を描きました。アカデミズムで学んだが、シャバンヌの影響を強く受けて、象徴主義の画家になっています。

Vision (1892)

作品は、パリの守護聖人である聖ジュヌヴィエーヴの幻視です。写実性を狙ったものではなく、魂の状態を描いたものと言われています。1892年に国立美術協会のサロンに出品され、翌年には象徴主義のエリート画家たちが集まった第2回バラ十字サロンに出品されました。

Fernand Khnopff (1858-1921)

ベルギーの画家フェルナン・クノップフは、19世紀末から20世紀初頭にかけて活躍した、ベルギーの象徴主義を代表する画家です。彼は、夢、神秘、そして女性の不可解な美しさを、洗練された技術と独特の雰囲気で描きました。ラファエル前派の影響を受けた画家です。

L’Encens (1898)

L’Encens (香)は、香を焚きしめる女性を描いたものです。女性の静かな佇まいと、立ち昇る香の煙が、神秘的で内省的な雰囲気を醸し出しています。

モデルは自身の妹、マルグリットであり、彼が描いた作品の中の女性は、特定の人物が指定されていない限り、すべて妹を描いていると言われています。

Gustav Klimt (1862-1918)

オーストリアの画家グスタフ・クリムトは、19世紀末から20世紀初頭にかけて活躍した、オーストリアを代表する画家であり、ウィーン分離派の創設メンバーの一人です。彼は、豪華絢爛な装飾性、官能的な女性像、そして象徴的な表現を特徴とする、独特のスタイルを確立しました。

とても多才で様々な作品を残していますので、ご興味のある方は、ぜひ調べてみてください。

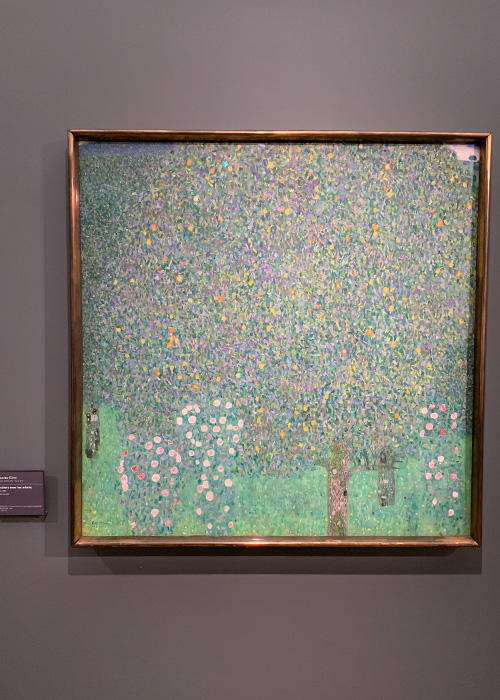

Rosiers sous les arbres (1905)

Rosiers sous les arbres (木の下のバラ園)は、クリントが夏を過ごしたアッター湖周辺の自然を描いています。特に、木々の木漏れ日の下で咲き誇るバラの花々が印象的です。

この頃以降の作品がアールヌーボーに属していくと思われます。

Edvard Munch (1863-1944)

ノルウェーの画家エドヴァルド・ムンクは、19世紀末から20世紀初頭にかけて活躍した、ノルウェーを代表する画家であり、表現主義の先駆者の一人として知られています。彼は、人間の内面の感情、特に不安、孤独、死、愛といった普遍的なテーマを、強烈な色彩と歪んだフォルムを用いて表現しました。

彼の代表作「叫び」はあまりにも有名です。1889年のパリ留学時代に、印象派、ポスト印象派などの影響を受けています。その後も、パリ、ドイツ、ノルウェーで活動しました。

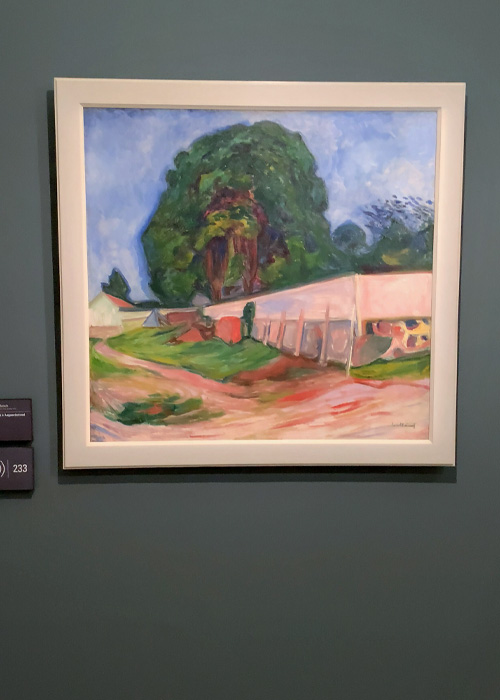

Nuit d’été à Aagaardstrand (1904)

Nuit d’été à Aagaardstrand (オーガーストランの夏の夜)は、ムンクが頻繁に滞在したノルウェーの海岸の町、オーガーストランの夏の夜を描いたものです。

オーガーストランの白い家々と、その背後に見える緑豊かな風景を描いています。夏の夜の柔らかな光が、白い壁や木々に淡く降り注ぎ、静かで詩的な雰囲気を醸し出しています。

オーガーストランの風景を描いた作品は多数存在します。

Charles-Marie Dulac (1866-1898)

フランスの画家、版画家シャルル=マリー・デュラックは、19世紀末のフランスで活躍した、ナビ派に近い象徴主義の画家です。短い生涯でしたが、独特の静謐さと精神性を湛えた作品を制作しました。シャヴァンヌやカリエールのワークショップに参加したと言われています。

Paysage mystique (1894)

Paysage mystique (神秘的な風景)は、単なる自然の描写というよりも、画家の内面的な感情や精神性を反映した、神秘的な雰囲気を持つ風景が描かれています。

Effet de soleil à Subiaco (1897)

Effet de soleil à Subiaco (スビアコの陽光の効果)は、イタリアの修道院があるスビアコの風景を、陽光の効果に着目して描いたものです。

Cuno Amiet (1868-1961)

スイスの画家クーノ・アミエは、20世紀のスイス美術において重要な役割を果たした画家の一人です。当初は象徴主義の影響を受けましたが、後に鮮やかな色彩と自由な筆致による独自のスタイルを確立し、表現主義やフォーヴィスムの先駆としても評価されています。

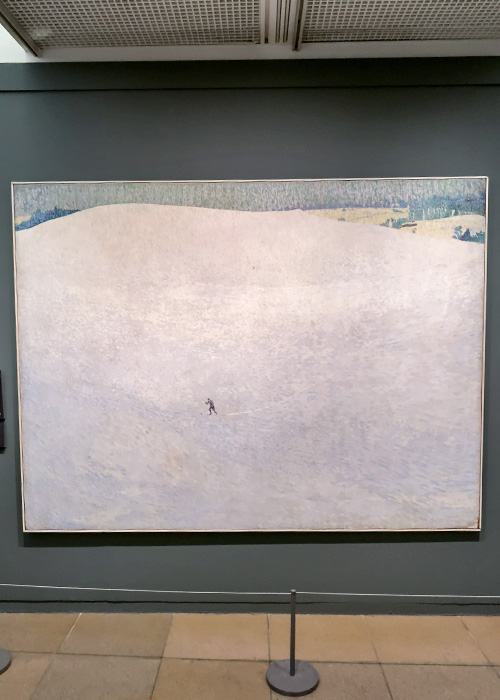

Schneelandschaft, dit aussi Grosser Winter (1904)

Schneelandschaft, dit aussi Grosser Winter (雪景色、別名 大いなる冬)は、178cm×235cmの大きいキャンパスに、スキーヤーがとても小さく描かれています。

雪山と言う壮大なテーマの中で、スキーヤーの目指す場所は画面の外になり、それでもなお進んでいくという、人生を象徴的に描いていると言われています。

Giovanni Giacometti (1868-1933)

スイスの画家ジョヴァンニ・ジャコメッティは、20世紀のスイス美術において重要な画家の一人であり、アルベルト・ジャコメッティ、ディエゴ・ジャコメッティ、ブルーノ・ジャコメッティという3人の才能ある子供たちの父としても知られています。

印象派やポスト印象派の影響を受け、特にゴッホやゴーギャンの色彩感覚に共鳴が見られます。Cuno Amietとは親友で、ポンタヴァン派の影響も受けています。

Vue de Capolago (1907)

Vue de Capolago (カポラーゴの眺め)は、スイス南部のティチーノ州にあるカポラーゴの風景を描いています。カポラーゴ湖とその周辺の自然を、彼の特徴である明るい色彩と温かい眼差しで捉えた作品です。

Edgard Maxence (1871-1954)

フランスの画家エドガー・マクサンスは、19世紀末から20世紀初頭にかけて活躍した、フランスの象徴主義の画家です。彼は、神秘的で寓意的な主題を、洗練された技術と装飾的な要素を用いて描きました。ギュスターヴ・モローの弟子にあたります。

Femme à l’orchidée (1900)

Femme à l’orchidée (蘭を持つ女)は、優雅な雰囲気を持つ女性が、画面の中央に描かれています。その表情は穏やかで、内面的な美しさを湛えているようです。女性が手に持つ蘭の花は、美しさ、希少性、官能性、あるいは精神性など、様々な象徴的な意味合いを持つと考えられます。

まとめ

いかがでしたか。

個人的に象徴主義は好きなのですが、同時代の画家の作品たちと比べても、かなり個性が強くなってきています。

作品によってはちょっと理解出来ないようなものも増えてくるので、この辺りから現代画が苦手になって来る方もいらっしゃるのではないでしょうか。

(内面的なものを作品に表現しようとしているので、仕方ないと思うのですが、、)

ただどの時代でも同じだとは思いますが、すべての作品を理解したり、好きになったりすることは出来ないので、何となくご自身とイメージが合う作品をちょっと調べてみたりすると、描いているシーンや、何を表現しているのかが分かったりするとより楽しめるのではないでしょうか。

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

なお作品の解釈については、オルセー美術館公式ページを参考にさせて頂いております。

オルセー美術館に展示されているその他の作品は以下にて詳しくご紹介させて頂いております。

- オルセー美術館で味わうアカデミック美術の巨匠たち ― アングル、カバネル、ブグロー、ジェローム

- オルセー美術館コレクション: ドラクロワとロマン主義 - フランスの代表的画家とアカデミズムの対立

- 【オルセー美術館】コロー、ミレー…バルビゾン派を代表する「バルビゾン七星」の絵画を堪能!

- オルセー美術館で体感する「リアリズム宣言」!クールベ率いる反アカデミズムの画家たち

- オルセー美術館の印象派前夜|マネ、ドガ、ゴンザレスの革新的芸術

- 【オルセー美術館】シスレー、モネ、ルノワール… 光の巨匠たち!印象派を代表する傑作を堪能

- 【オルセー美術館】印象派を支えた隠れた功労者たち!カイユボット、ピサロ、モリゾの魅力に迫る

- 【オルセー美術館】点描の革命児たち!スーラ、シニャック…新印象派の輝き

- 【オルセー美術館】セザンヌとゴッホ ― 孤高の天才たちが描いた「ポスト印象派」の世界

- オルセー美術館コレクション|ポール・ゴーギャンとエミール・ベルナール:ポン=タヴァン派と綜合主義の誕生

- オルセー美術館コレクション|ナビ派の神秘主義と名画たち:セリュジエ、ボナール、ヴュイヤール、ドニ

- オルセー美術館:象徴主義の巨匠 シャヴァンヌとモロー – フランス絵画の精華

- オルセー美術館 アール・ヌーヴォー:ロートレックとウジェーヌ・グラッセ – 華麗なる時代の美

- オルセー美術館:抽象絵画の巨匠たち – ピカソ、クプカ、モンドリアンと現代美術への道

コメント