1900年代初頭は、西洋絵画の大きな転換点の一つになっています。

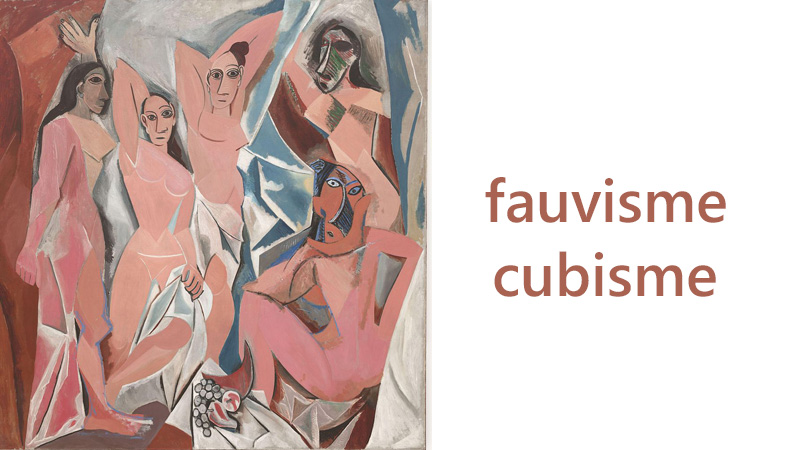

この時期は、それまでの写実的な作品から抽象的な作品への移行期間であり、今回ご紹介させて頂く、「フォーヴィスム」と「キュビスム」がとても大きな役割を果たしています。

それではこの2つの運動は一体どういうものだったのか、早速ご紹介させて頂きます。

フォーヴィスムとは

Triel sur Seine, le pont du chemin de fer (1904) Robert Antoine Pinchon

フォーヴィスム(Fauvisme)

「フォーヴィスム」は、目に映る色彩ではなく、心が感じるものを表現すること、高度な単純化と抽象化が特徴です。

その名前は、1905年の”Salon d’automne“に出品された作品を見た、美術評論家、”Louis Vauxcelles“が評したことに由来します。

活動の中心は、「マティス」と「ドラン」の2人が中心。

(マティス本人はフォーヴィスムに分類されることを嫌っていたようです)

展示会は3回のみと活動期間はとても短いですが、後のキュビスムに大きな影響を与えます。

新印象派、ポスト印象派(特にゴーギャン)の流れを組んでいて、さらに大胆な色使いで表現したような印象を受けます。

「フォーヴィスム」は活動期間が短かったですが、その後様々な影響を与えました。

活動期間

1903年頃~1910年頃まで

キュビスムとは

Les Fenêtres simultanée sur la ville (1912) Robert Delaunay

キュビスム(Cubisme)

「キュビスム」と言うと分かりにくい感じがする方もいらっしゃると思いますが、簡単に言うと「多視点」という言葉が一番分かりやすいと思います。

それまで絵画は色んな表現の仕方があったにしても、すべて単一の視点で描かれたものです。

(当たり前のことですが)

その当たり前を覆す試みが「多視点で対象を捉えキャンバスに表現すること」なのです。

「キュビスム」は、「ピカソ」と「ブラック」が創立者とされていますが、多視点で対象を捉える試み自体は、それまでも行われていました。(ルネサンス以前)

ルネサンス以降に多視点で対象を捉えようとした、最も有名な画家が、「セザンヌ」になります。

「セザンヌ」の作品に大きな感銘を受けた「ブラック」が描いた作品を、「マティス」が見た時に、「キューブのようだ」と言ったのが、「キュビスム」の由来と考えられています。

キュビスムは時期により表現方法に違いがあります。

- Le précubisme (1904-1911) プレキュビスム 空間の破壊・絵の解放

- Le cubisme analytique (1910-1912) 分析的キュビスム 遠近法の反転・光の重要性

- Le cubisme synthétique (1912-1914) 合成キュビスム 色彩の復活・Papiers collés(紙の貼り付け)

一大ブームを巻き起こしたキュビスムですが、多視点が増えれば対象が何だか分からなくなってしまうというジレンマに落ち込み、ピカソもブラックも結局は放棄してしまいます。

ただその後の様々な運動に大きな影響を与えたことでも、キュビスムの存在意義というものは、とても大きなものだと思います。

活動期間

1907年頃~1920年頃まで。

年表

1905年、Salon d’automneでフォーヴィスムの誕生

1906年、Salon des Indépendants開催、フォーヴィスムの画家の作品が一堂に展示される。

1906年、Salon d’automneでフォーヴィスムの作品が展示。

1906年、セザンヌ死去

1907年、ピカソ、Les Demoiselles d’Avignonを製作。キュビスムの始まり。

1908年、ブラック、Maisonsàl’Estaqueを製作。立方体のような作品。

1911年、Salon des IndépendantsでSalle41(部屋)にて、キュビスムの展示が行われる。

1912年、マルセル・デュシャン、Nu descendant un escalier n° 2を製作。

1914年、第一次世界大戦が起こる。

出店:ウィキペディア Cubism

代表画家

ジョルジュ・ルオー(Georges Rouault, 1871-1958)

アンリ・マティス(Henri Matisse, 1869-1954)

アンドレ・ドラン(Andre Derain, 1880-1954)

モーリス・ド・ヴラマンク(Maurice de Vlaminck, 1876-1958)

アルベール・マルケ(Albert Marquet, 1875-1947)

アンリ・マンガン(Henri Manguin, 1874-1949)

シャルル・カモワン(Charles Camoin, 1879-1965)

ラウル・デュフィ(Raoul Dufy, 1877-1953)

オトン・フリエス(Achille-Émile Othon Friesz)

シャルル・ルイリエ(Charles Lhullier, 1824-1898)

ジョルジュ・ブラック(Georges Braque, 1882-1963)

パブロ・ピカソ(Pablo Picasso, 1881-1973)

フェルナン・レジェ(Fernand Léger, 1881-1955)

ロベール・ドローネー(Robert Delaunay, 1885-1941)

フアン・グリス(Juan Gris, 1887-1927)

マルセル・デュシャン(Marcel Duchamp, 1887-1968)

ソニア・ドローネ (Sonia Delaunay, 1885-1979)

ウジェーヌ・リロイ (Eugène Leroy, 1910-2000)

セルジュ・ポリアコフ(Serge Poliakoff, 1900-1969)

ピエト・モンドリアン(Piet Mondrian, 1872-1944)

アンドレ・ロート(André Lhote, 1885-1962)

ルイ・マルクシス(Louis Marcoussis, 1878-1941)

ニコラ・デ・スタエル(Nicolas de Staël, 1914-1955)

オーギュスト・エルバン(Auguste Herbin,1882-1960)

※ 分類が違う場合もあります。

フォーヴィスム、キュビスム以外の画家が多く含まれています。

カタカナ表記に関して実際の発音と異なる場合もあります。

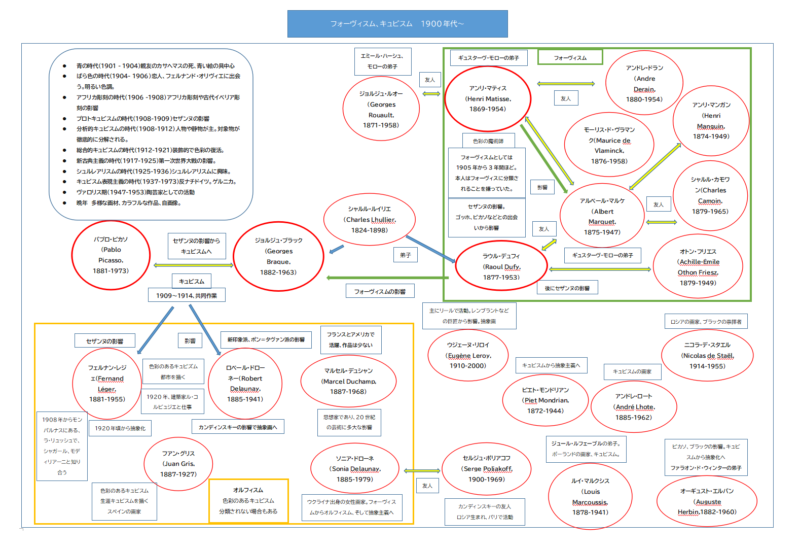

人物相関図

★ご利用の注意点★

上の代表画家の相関図です。

青い矢印は師弟関係を表していますが、実際はその関係がはっきりしていなかったり、ワークショップで働いたことがあるだけであったりします。

情報は英語版、フランス語版ウィキペディアを参考に製作しています。

まとめ

いかがでしたか。

1900年以前の西洋絵画は、目でとらえていた対象物をどのようにキャンパスに表現するのかという事に重きを置いていましたが、「フォーヴィスム」、「キュピズム」は画家の心にあるもの、感じるものを、より高度に単純化して表現しようと試みた時代になります。

そしてやはり、この時代の中でも最も影響力のあった画家は、「ピカソ」になります。

ピカソの凄さは、それまでになかった新たな手法、「キュビスム」を世に知らしめたことです。

「キュビスム」の誕生が、後の抽象絵画を生み出す原動力となって行きます。

次回以降は、さらに抽象化が進んで行きます。

「抽象絵画」が苦手な方も多くいらっしゃると思いますが、今回ご紹介させて頂いた、「フォーヴィスム」、「キュビスム」の流れを理解すると、少しは何となく楽しみやすくなるのではないでしょうか。

ぜひ、お時間のある方は、色々と詳しく調べてみてください。

なお、個人的な見解ですが、西洋絵画の楽しみ方の一つ、人物相関図を考えると、作品だけではない違った側面からも楽しむことが出来ます。

キュビスムの基礎である多視点は、「セザンヌ」が用いていたものであります。

それにブラックとピカソが影響を受けて「キュビスム」を生み出しているという事です。

「フォーヴィスム」が誕生するのも、「ゴーギャン」がいたからこそ生まれたものです。

当たり前のことですが、「絵画史」というものがきちんと繋がっているのだと改めて認識出来ると、作品を見た時の理解度、感じ方がまた変わってさらに楽しめると思います。

ぜひ、皆様もそんなことを感じながら絵画を鑑賞してみてください。

「キュビスム」や「フォーヴィスム」の作品については、以下の記事で詳しくご紹介させて頂いております。

合わせてご参照ください。

次回は「フォーヴィスム」や「キュビスム」がフランスで流行していた同時期に、ドイツで誕生した「表現主義」を中心にご紹介させて頂きます。

「キュビスム」までのフランス美術史の流れは以下になります。

- 前期ルネサンス:何故ルネサンスは起こったのか?

- 初期ルネサンス:多くの技術革新

- 盛期ルネサンス:ダヴィンチ、ミケランジェロ、ラファエロによる完成形

- マニエリスム:新たな世界観への挑戦

- バロック・イタリア:劇的なシーンの登場

- 古典主義・フランス:ルイ14世スタイルの誕生

- ロココ・フランス:華やかで優雅なルイ15世スタイル

- 新古典主義・フランス:ナポレオンの台頭、アンピール様式

- ロマン主義・フランス:個人の感情を重視するドラクロワの登場

- ロマン主義・イギリス:イギリス絵画の黄金期

- アカデミック美術・フランス:権威主義、絵画のランク付け

- 写実主義・フランス:バルビゾン派の誕生、戸外での活動

- 印象派・フランス:モネ、ルノワールの登場

- 新印象派・ポスト印象派:ゴーギャンの登場、新時代の幕開け

- 象徴主義:人間の内面の表現

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

コメント