前回ご紹介させて頂いた「ダダイズム」が、「破壊」であれば、「シュルレアリスム」は「生産」という事になります。

無意識の世界にあるものをどうすれば表現できるのかということを様々な手法で試みたのがこの時代の特徴です。

なかなか理解しがたい部分もあると思いますが、多くの有名画家も誕生しています。

ぜひシュルレアリスムの理念と共に鑑賞して頂くと理解しやすいのではないかと思っています。

それでは早速ご紹介させて頂きます。

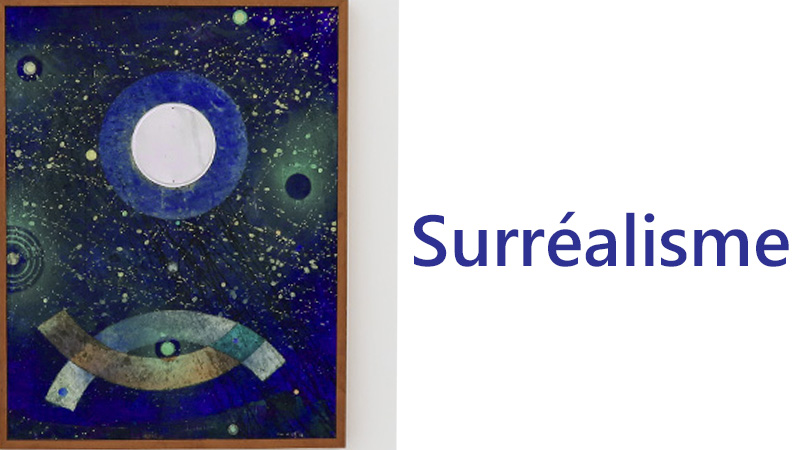

シュルレアリスム:無意識と夢の世界を描き出した芸術運動

シュルレアリスムとは?

シュルレアリスムは、第一次世界大戦後の混乱期、1924年にアンドレ・ブルトンによる「シュルレアリスム宣言」によって提唱された芸術運動です。

(但し、オートマティスムと言われる自動筆記は1919年頃には行われていました。)

ブルトンは、シュルレアリスムを「理性による統制を超えた、思考の純粋な自動作用」と定義しました。

ジークムント・フロイトの精神分析やカール・マルクスの思想に影響を受け、無意識の世界を探求し、人間の全体性を回復することを目指しました。

シュルレアリスムの特徴

- 無意識と夢の世界:理性では捉えられない、無意識や夢の世界を表現

- オートマティスム:意識的なコントロールを排除した、自動的な表現

- 多様な技法:コラージュ、フロッタージュ、デカルコマニーなど、様々な技法を開発

- 現実と非現実の融合:日常的なイメージを組み合わせ、非現実的な世界を創造

- ダダイズムからの発展:ダダイズムの反理性的な側面を受け継ぎ、より創造的な方向へ

手法

- オートマティスム:自動筆記

- コラージュ:既存の印刷物や写真などの組み合わせ、偶然性の追求。(ピカソとは方向性が違う)

- フロッタージュ:板や石などの表面に直接紙を当てて、その凹凸を鉛筆などでこすり出す方法

- グラッタージュ:キャンパスに絵の具を塗り、凹凸のある物体の上に載せ、パレットナイフで絵具層を削る。フロッタージュの油彩版。

- デカルコマニー:2つ折りにした紙に絵具を入れ、再び紙を開いて偶発的な模様を得る方法、転写のことでもある。

- フュマージュ:濡れたキャンバス(後に水彩絵具で描いたキャンバス)の表面をろうそくの煙で燻して黒い跡を付ける技法

- トロンプルイユ:だまし絵

- 不気味なもの:驚愕、不安、恐怖など、現実にはあり得ない世界を描く

活動期間

1919年頃~1969年頃 (運動はその後も続いています)

出典:ウィキペディア シュルレアリスム

年表

1917年、パラード (バレエ)が上演

1924年、ブルトン、「シュルレアリスム宣言」

1936年、ロンドン国際シュルレアリスト展

1938年、パリ国際シュルレアリスト展

1939年~1945年、第二次世界大戦勃発

1947年、パリ国際シュルレアリスト展

1959年、パリ国際シュルレアリスト展

1966年、ブルトン死去

代表画家

アンドレ・ブルトン(André Breton, 1896-1966):

- 代表作:「シュルレアリスム宣言」(1924年)、「ナジャ」(1928年)、「溶ける魚」(1924年)、「狂気の愛」(1937年)

- 詩人、文学者。ダダイスム運動に参加した後、シュルレアリスム運動を提唱し、その理論的指導者として活動しました。無意識や夢の世界を重視し、現実と夢の融合を目指すシュルレアリスムの思想は、文学、美術、映画など、幅広い分野に影響を与えました。

マックス・エルンスト(Max Ernst, 1891-1976):

- ドイツ出身の画家、彫刻家。ダダイスム、シュルレアリスムの代表的な作家であり、フロッタージュやコラージュなど、独自の技法を開発しました。

- 代表作:「キメラ」(1948年)

レオノーラ・キャリントン(Leonora Carrington、1917-2011):

- イギリス出身の画家、小説家。シュルレアリスムの女性画家として、幻想的で神秘的な絵画を制作しました。

- 代表作:「巨大な雌のオオカミ」(1947年)

ドロテア・タニング(Dorothea Tanning、1910-2012):

- アメリカ出身の画家、彫刻家。シュルレアリスムの画家として、夢や無意識の世界を、幻想的な絵画で表現しました。

- 代表作:「誕生日」(1942年)

レメディオス・バロ(Remedios Varo Uranga, 1908-1963):

- スペイン出身の画家。シュルレアリスムの画家として、錬金術や神秘主義などの要素を取り入れた、幻想的な絵画を制作しました。

- 代表作:「星の織物師」(1956年)

レオノール・フィニ(Leonor Fini, 1907-1996):

- アルゼンチン出身の画家。シュルレアリスムの画家として、女性や猫などをモチーフにした、官能的で神秘的な絵画を制作しました。

- 代表作:「猫の女王」(1949年)

ピエール・ロワ(Pierre Roy, 1880-1950):

- フランス出身の画家。シュルレアリスムの画家として、日常的なモチーフを、非現実的な空間に配置した、謎めいた絵画を制作しました。

ポール・デルヴォー(Paul Delvaux, 1897-1994):

- ベルギーの画家。古代ギリシャやローマの神殿、裸婦、骸骨などをモチーフに、幻想的で神秘的な作品を制作しました。

- 代表作:「人魚のいる眠れる谷」、「ピグマリオン」

ルネ・マグリット (René François Ghislain Magritte, 1898-1967):

- ベルギーの画家。日常的なモチーフを、意表を突く組み合わせや変形によって描き、見る者に既成概念を揺さぶるような作品を制作しました。

- 代表作:「イメージの裏切り」、「光の帝国」

イヴ・タンギー(Raymond Georges Yves Tanguy,1900-1955):

- フランス出身の画家。シュルレアリスムの画家として、砂漠のような風景の中に、奇妙な物体が配置された、幻想的な絵画を制作しました。

- 代表作:「ママ、パパは傷ついた!」(1927年)

ロベルト・マッタ(Roberto Antonio Sebastián Matta, 1911-2002):

- チリ出身の画家。シュルレアリスムの画家として、宇宙や深海のような空間を、鮮やかな色彩と流動的な形で描きました。

- 代表作:「私はラウレンシウス・ピッチの復活を生きる」(1941年)

ヴィクトル・ブローネル(Victor Brauner, 1903-1966):

- ルーマニア出身の画家。シュルレアリスムの画家として、神話や伝説、錬金術などの要素を取り入れた、象徴的な絵画を制作しました。

- 代表作:「狼のテーブル」(1939年)

ケイ・セージ(Kay Sage, 1898-1963):

- アメリカ出身の画家。シュルレアリスムの画家として、静かで禁欲的な風景の中に、幾何学的な物体が配置された、幻想的な絵画を制作しました。

- 代表作:「午後の風景」(1940年)

アンドレ・マッソン(André-Aimé-René Masson, 1896-1987):

- フランス出身の画家。自動記述や砂を用いた絵画など、実験的な技法を開発しました。

- 代表作:「砂の絵」シリーズ

ポール・ナッシュ(Paul Nash, 1889-1946):

- イギリス出身の画家。シュルレアリスムの画家として、風景画の中に、奇妙な物体や光を描きました。

- 代表作:「海からの侵入者」(1940年)

インジフ・シュティルスキー(Jindřich Štyrský, 1899-1942):

- チェコ出身の画家、写真家。シュルレアリスムの画家として、夢やエロティシズムをテーマにした、幻想的な絵画を制作しました。

- 代表作:「エミリーが眠る間」(1934年)

トワイヤン(Toyen, 1902-1980):

- チェコ出身の女性画家。シュルレアリスムの画家として、夢や無意識の世界を、幻想的な絵画で表現しました。

- 代表作:「射撃場」(1940年)

イヴ・ラロイ(Yves Laloy, 1920-1999):

- フランス出身の画家。シュルレアリスムの画家として、機械や人体をモチーフにした、幻想的な絵画を制作しました。

イヴ・エロウエ(Yves Elléouët, 1932-1975):

- フランス出身の画家。シュルレアリスムの画家として、夢や無意識の世界を、幻想的な絵画で表現しました。

サルバドール・ダリ(Salvador Dali, 1904-1989):

- スペイン出身の画家。奇抜なイメージと高度な写実技法を組み合わせ、夢や無意識の世界を表現しました。

- 代表作:「記憶の固執」(1931年)

エドガー・エンデ(Edgar Karl Alfons Ende. 1901-1965):

- ドイツ出身の画家。幻想的で神秘的な絵画を制作し、息子のミヒャエル・エンデの小説にも影響を与えました。

アルパトセネッシュ(ÁrpádSzenes,1897-1985):

- ハンガリー出身の画家。抽象的な絵画を制作し、色彩と光の表現に独自のスタイルを確立しました。

ロベルト・マッタ(Roberto Antonio Sebastián Matta Echaurren, 1911-2002):

- チリ出身の画家。宇宙や深海のような空間を、鮮やかな色彩と流動的な形で描きました。

- 代表作:「私はラウレンシウス・ピッチの復活を生きる」(1941年)

ジョアン・ミロ (Joan Miró, 1893-1983):

- スペイン出身の画家。単純化された形と鮮やかな色彩を用い、詩的で幻想的な世界を表現しました。

- 代表作:「青い夢」(1925年)

※ 分類が違う場合もあります。

シュルレアリスム以外の画家が多く含まれています。

カタカナ表記に関して実際の発音と異なる場合もあります。

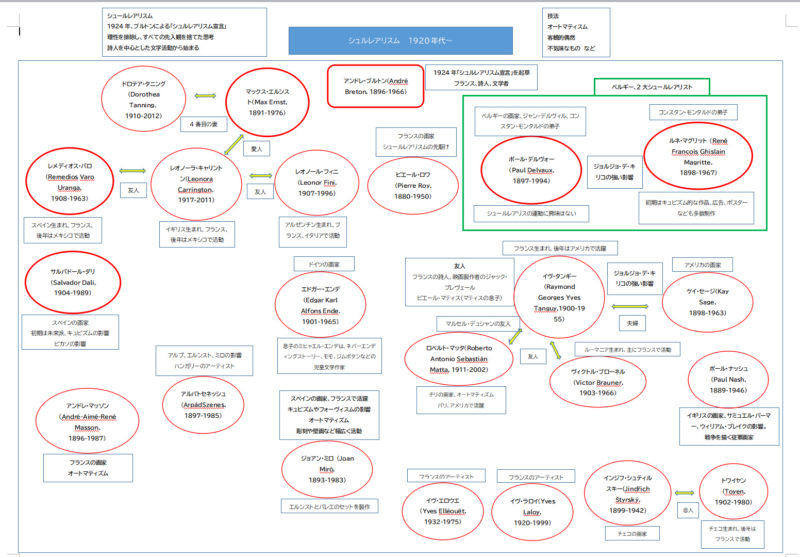

人物相関図

★ご利用の注意点★

上の代表画家の相関図です。

青い矢印は師弟関係を表していますが、実際はその関係がはっきりしていなかったり、ワークショップで働いたことがあるだけであったりします。

情報は英語版、フランス語版ウィキペディアを参考に製作しています。

まとめ

なかなか理解しにくい「シュルレアリスム」ですが、「キュピズム」から「ダダイズム」までの流れを何となく理解しておくと、目指していたものが少しは見えてくるような気がします。

今回ご紹介させて頂いた多くの画家たちの作品は、世界中の有名な美術館に展示されています。

ぜひ、次回ご覧になられるときは、美術史の流れを頭の片隅に置いて鑑賞してみてください。

シュルレアリスムについて、もっと詳しく知りたい方は以下の記事をご参照ください。

ダダイズムとシュルレアリスムの作品を比較することが出来ます。

「シュルレアリスム」までのフランスを中心とした美術史の流れは以下になります。

- 前期ルネサンス:何故ルネサンスは起こったのか?

- 初期ルネサンス:多くの技術革新

- 盛期ルネサンス:ダヴィンチ、ミケランジェロ、ラファエロによる完成形

- マニエリスム:新たな世界観への挑戦

- バロック・イタリア:劇的なシーンの登場

- 古典主義・フランス:ルイ14世スタイルの誕生

- ロココ・フランス:華やかで優雅なルイ15世スタイル

- 新古典主義・フランス:ナポレオンの台頭、アンピール様式

- ロマン主義・フランス:個人の感情を重視するドラクロワの登場

- ロマン主義・イギリス:イギリス絵画の黄金期

- アカデミック美術・フランス:権威主義、絵画のランク付け

- 写実主義・フランス:バルビゾン派の誕生、戸外での活動

- 印象派・フランス:モネ、ルノワールの登場

- 新印象派・ポスト印象派:ゴーギャンの登場、新時代の幕開け

- 象徴主義:人間の内面の表現

- フォーヴィスム・キュピズム:西洋絵画史の転換点、ピカソの登場

- 表現主義:前衛芸術の誕生

- アール・ヌーヴォー:究極の曲線美

- ダダイズム:無意識の世界へ

ルネサンス期から今回のシュルレアリスムまで、西洋絵画史を簡潔にご紹介させていただきました。

最初から最後までお読みくださった方はもちろん、興味を持たれた一部だけをご覧いただいた方々にも、心より感謝申し上げます。

これまでの記事が皆様の芸術理解や鑑賞の一助となりましたら、これ以上の喜びはありません。

皆様のご関心とお時間をいただけたことに深く感謝いたします。

本当にありがとうございました。

シュルレアリスムから現在までのスタイルの流れを知りたい方は、以下の記事をご参照ください。

コメント